JA4LAO様の管理していたteacupの掲示板のサービス終了に伴い、新たな掲示板を開設してみました。名称は自作よもやま話v2としました。内容は無線機関連の自作に関わる話題としますが、たまには横道にそれるのも歓迎です。ただ、横道に逸れっぱなしの場合は、注意喚起させていただくことがあります。コールサインを所有している方は明示いただけると幸いです。

書き込みは最初は制限を掛けませんが、無秩序な状態に陥る場合があれば、段階的に制限を掛けさせていただきます。ただ、トピックの新設はログインして行ってください。何分、この手の管理はやったことがないので、とんでもないポカをしでかすかもしれませんが、暖かく見守っていただければと思います。

そろそろ「老人」の域に達してしまいそうなので、なんとかアクティビティを落とさないよう、刺激を頂けることを期待しています。

>どうもだれにも会えないことから気落ちしたのではという事でした。

まだまだしっかりされていますね。早くご快癒されますように。

>10K、7Kそれぞれ100個づつ仕入れたので死ぬまでは大丈夫でしょう

お気にめされたようで何よりです。200個は使い勝手がありますね。これ、最初はコアとかがマトモかどうかわからなかったので50個で止めておきましたが、測定してみたら意外とOKなので、私も追加することにします。

DSPの方は、一応思惑通り動いているようなので、外部アダプタとして汎用性を持たせてケースに入れようと思っています。これで、長年の懸案だったキャリアサプレッションの経年劣化が解決できました。復調音も少し良くなった気がします。いろいろ試行錯誤してSDRチックな検討をやっていたのですが、特性重視だと、アナログ無線機+DSPという古い形になってしまいました。

今日は晴れて、朝はなんだか秋の気配も感じていい気分です。このあと、超久々にAKBにでも部品買いに行こうかと思っています。

>測定してみたら意外とOKなので、私も追加することにします。

そうですね、試しにFCZコイルと同数で巻いてみましたがほぼ同じ結果でした。

細かいことを言えばきりがないので、使えればOKです。

>特性重視だと、アナログ無線機+DSPという古い形になってしまいました。

なるほど、そういう結論になりますか。将来的な参考にさせていただきます。

>今日は晴れて、朝はなんだか秋の気配も感じていい気分です。

今日の昼間は真夏並みに暑かったです、それでも朝はかなり涼しくなって秋を感じます。

秋を感じると言えば「彼岸花」が咲きだしました。例年よりは少し早いようです。

この前から、自作関係は「ja4lao」のアカウントでつぶやいています。よろしければ見てやってください。

>試しにFCZコイルと同数で巻いてみましたがほぼ同じ結果でした。

これはJA2NKDさんがツイートされていたのを利用させてもらいました。Qも高くて昔の日本製10Kと同じで使用可能ですね。

>なるほど、そういう結論になりますか。

ま、これも私特有のこだわりから来ています。昨今のディジタルキッズには理解しがたいかもしれませんね。トップにBPFのないRXなんて認めたくないという、もう爺の戯言を聞く人も減ってると思います(苦笑)。

>秋を感じると言えば「彼岸花」が咲きだしました。

そうですね。昼に外に出るとまだまだ暑いながらも、ふっと秋の気配を感じます。おっと、また迷走台風が来ていますね。そちらへは前回のよりも近づきそうなので、ご注意ください。

>この前から、自作関係は「ja4lao」のアカウントでつぶやいています。

真空管はやってる人が少ないので、みんなびっくりすると思いますよ。単純なGGのリニアとかじゃなくて「トランシーバ」ですからねぇ。なかなかここまでやれる人は居ませんよ。

さーて、この連休は天気が悪そうなので絶好の自作日和???でしょうかね。そういった自作条件が良くなると意外と進まないのが今までの経験値なので、どげんかせんといかん・・・ですね。

>Qも高くて昔の日本製10Kと同じで使用可能ですね。

そのようです。しかし、次に使うのはいつになるのだろうです。

>そちらへは前回のよりも近づきそうなので、ご注意ください。

中心が30Km程北を通り過ぎていきましたが、家庭菜園の野菜が少し倒れた程度で無事過ぎ去ってくれました。

今後は秋に向かって季節が移っていきそうです。

>単純なGGのリニアとかじゃなくて「トランシーバ」ですからねぇ。なかなかここまでやれる人は居ませんよ。

昔の真空管機の様式をそのまま踏襲しての自作だとハードルは高いですが、自分のような自作方法だと結構作れると思うのですが。

>そういった自作条件が良くなると意外と進まないのが今までの経験値なので、どげんかせんといかん・・・ですね。

自作あるあるですね(笑)。

真空管機はAVRのソフト作成中です、このソフトというのが今一気乗りしなくて亀の足取りです。

>次に使うのはいつになるのだろうです。

いえいえ、LAOさんならすぐにアイデアがでてきますよ。

>中心が30Km程北を通り過ぎていきましたが、

今回は、比較的被害が少なくて何よりでした。しかし、また週末には台風崩れがこちらに来るようで、せっかくの休みが台無しです。

>昔の真空管機の様式をそのまま踏襲しての自作だとハードルは高い

確かに言えますね。昔のハイインピーダンスで配置で特性や安定度の左右される作り方だと難易度は高いですね。私も多用しますが、モジュール毎にSGとスペアナで特性を確認し、ローインピでモジュール接続する方法は、独立性が高く、半導体チックに作れますから。

>このソフトというのが今一気乗りしなくて亀の足取りです。

これもその通りです。こちらも、DSPの処理をいろいろ考えているのですが、いざやろうとすると気が向かない・・・ディスプレイを綺麗にしようと思っても、なんとなく手が付かない・・・てな状況です。

>LAOさんならすぐにアイデアがでてきますよ。

アイデアが出ても気力が・・・(涙)。

>なんとなく手が付かない・・・てな状況です。

いずこも同じ秋の夕暮れ・・ですな。

Twitterにも書きましたが、ハンディDMMを更新しました。オクででもと思ったのですが、この秋もお米のバイトで収入が見込めるので思い切って新品にしました。FLUKE175も抵抗測定以外は問題無く使えるので予備機にします。

真空管機の方は、イロイロやっているうちにどうも送信系統がなんだかおかしい・・。

キャリア抑制が効いていない⇒AVRがご臨終、どうもなんだかよく飛びます。

高圧がなにか悪さをするのか、結局壊れた原因は不明で交換して回復したのですが又同じ事の繰り返しにならなければいいのですが。

>アイデアが出ても気力が・・・(涙)。

>いずこも同じ秋の夕暮れ・・ですな。

私も(一時的な?)黄昏症候群ですかね。ちょっと気力が消沈中。一応、メイン機&DSPアダプタの特性に目途が付いたのですが、当初のメイン機の改修項目であった、IF系の更改、TXミクサの更改はなんとなくかける労力に対するリターンの低さ(改善される特性は微々たるもの)が目について、結局手つかずで終わ位相ですし。

>ハンディDMMを更新しました。

新品の測定器を買うときはウキウキしますね。これらは時間がたてば確実に性能向上しますので。

>キャリア抑制が効いていない⇒AVRがご臨終、どうもなんだかよく飛びます。

以前にも聞いたような気がします。こういう不定期に起きる不具合の尻尾をひっ捕まえるのは苦労しますよね。連続運転して、あちこち監視ができる体制ができればいいですが、趣味にそこまでは。。。ですからねぇ。

そういや、メイン機のRX利得が以前に比べて低くなってSメータの振れが悪いなぁ・・・と思って2週間くらい経ったのかな?この期間もおぼろげなのですが、2階建て基板の下にRXがあるので、アクセスしようとしたら、あっと驚く為五郎(古!)。IFアウトを50Ω終端していて、過負荷になっていました。以前IFのスペクトラムを見ていて(50Ω終端と同じ)、S/Nが1.5dBくらい良くなったので、そのまま放置していたようです。なんだか認知能力に自信がなくなってきた(苦笑)

>かける労力に対するリターンの低さ(改善される特性は微々たるもの)が目について、結局手つかずで終わ位相ですし。

こういう時はモチベーションが死にますね。最近は、その前で死んでいることが度々ですが。

>新品の測定器を買うときはウキウキしますね。

全くそうですね、かといって予算もあるので連発出来ませんが。

>そのまま放置していたようです。なんだか認知能力に自信がなくなってきた(苦笑)

よくある事ですよ、それを防止するためにメモをとって・・とったことを忘れている(苦笑)。

7360ですがpwzさんのHPを見るとSB出力が-10dBmくらい出ていますがAF増幅はどうされていますか?

自分はいろいろやってもー35dBmくらいしか出ません。

今日はTwitterにも書きましたが「ツールド山口湾」を走ってきました。コロナの影響で3年ぶりの開催でした。

最近あまり練習していないのでタイム的にはボロボロでしたがいい汗をかいてきました。

>7360ですがpwzさんのHPを見るとSB出力が-10dBmくらい出ていますがAF増幅はどうされていますか?

これは、確か後段の6BA6を通して同調回路のステップダウン後で測定しています。7360単体だとそんなものじゃないですか?AFはまだ回路を組んでなくて、AFレベル変動によるキャリアサプレッション変化を避けるため、緊急避難的にLF358のバッファを入れています。多分、実際にはカソフォロかなんかでアイソレートしないとダメでしょうね。

>タイム的にはボロボロでしたがいい汗をかいてきました。

いやいや、75kmでしたっけ?完走だけでもすごいですよ。ただ、あまり無理をなさらぬようにお気をつけください。終わったあとはしばらく免疫が落ちるらしいですから。私らの年代は、一日1万歩でも過剰な運動量という説も聞きます。もちろん個人差はあるのでしょうけど。

メイン機+DSPアダプタがだいたい完了したので、次は・・・と見るとあまりかまってやれなくて恨めしそうにしている奴と目が合ったので、バンド拡張とかいろいろ遊んでみようと思っています。あと、以前に弄っていた805も遊びリストに入れてみました。

>多分、実際にはカソフォロかなんかでアイソレートしないとダメでしょうね。

了解です。結局真空管AF回路ではなくLM386を使いました。

7360単体でSB出力がー25dBmIM3が40dBあたりで手を打ちました。

>私らの年代は、一日1万歩でも過剰な運動量という説も聞きます。

そうなんですか、初耳です。体と相談しながらやってみます。

>次は・・・と見るとあまりかまってやれなくて恨めしそうにしている奴と目が合ったので、

うちにもいますよ(笑)。

可愛がってやってください(笑)。

真空管TRXの送信部も終段前までは問題無くなったのですが、終段部分がおかしくなっていて以前の特性が再現出来ません(涙)。

経験則であっさり作り替え中です。

>7360単体でSB出力がー25dBmIM3が40dBあたりで手を打ちました。

了解です。解決できたようですね。

>そうなんですか、初耳です。

私も、歩けば歩くほど効果が高い・・・と思っていたので、あれ?・・でしたが、一般的平均的な話でしょうから、元気なLAOさんは当てはまらないのではと思います。

>可愛がってやってください(笑)。

TRX305ベースのTRXの14MHzの出力が大幅低下しているのを発見しました。あと、REの周波数変更ステップ幅を変更しないとまずそうです。これだけなら簡単なのでしょうが、弄り始めるとアレもコレもと・・・

>終段部分がおかしくなっていて以前の特性が再現出来ません(涙)経験則であっさり作り替え中です。

おっと、どうしたのですかね。しかし、作り変え毎に洗練されていくので、良しとしましょう!

こちらは新たなDSPを弄り始めて四苦八苦しています。処理のやり方がbit by bitじゃないのでちょっと混乱しています。ま、慣れるしかないのでしょうが。処理語長が長くなって精度があげられるようなので、Teensyに比べて特性が上がるといいのですが・・・・もちろん、Teensyに語長の大きなA/D D/Aを「つけられれば」圧倒的にTeensyの方が上なのですが、そんな技量がないのが悲しいです。

>これだけなら簡単なのでしょうが、弄り始めるとアレもコレもと・・・

そうなんですよね~ だから下手に弄られない(笑)。

>しかし、作り変え毎に洗練されていくので、良しとしましょう!

それが・・・一旦完全復活したのですが・・その後の確認中に突然出力がDOWNして・・いまだ原因調査中です(涙)。

>そんな技量がないのが悲しいです。

こういうのは悔しいですよね、でも目標があれば諦めずに挑戦していれば出来る可能性はあるのでやるっきゃないでしょう(ファイト)。

といいつつ、自分に戻るともう一回作り直すか(ファイト)。

>その後の確認中に突然出力がDOWNして・・いまだ原因調査中です(涙)。

なんだか茨の道ですねぇ。なにか接触不良のような因子があるんですかね?私もAPB-3の表示が突然30dBくらい下がるのは何故かなぁ?と思って追ってみると、プローブに使っていた安物スライドSWの不良だったことが解って脱力しています。

今まで弄っていたTeensyのDSPアダプタ+メイン機を棚に返そうかと思っていますが、塗装が残っていたりちょこちょこ問題がでてきて対処しています。ESP32が面白そうなので、そちらに注力しだすと忘れられそうで怖いです(苦笑)。

そういや、DSOを新調しました。アナログオシロが昇天したのですが、じっくり開腹する余裕がないため、ぽちりました。100Mの4Chにしましたが果たして4Chも使う機会があるやら?あと、TEKのアナログオシロがいつまで生きてるか?です。

>なにか接触不良のような因子があるんですかね?

結局作り直して回復しました、不良原因は解らずじまいです。

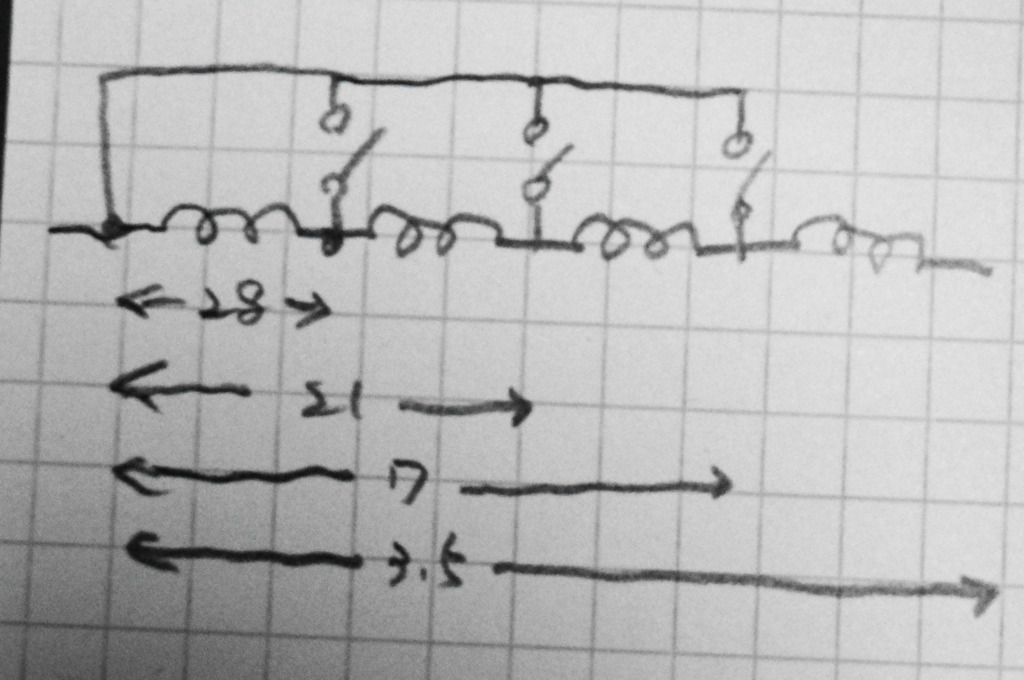

それ以外にもΠマッチのコイルにT-50-6をつかっていたのですが38dBmくらいで飽和して出力が頭打ちになります。

前は42dBmくらいまで出ていたので??で、こっちはFLDX400のコイルを投入して解決しました。

>ESP32が面白そうなので、そちらに注力しだすと忘れられそうで怖いです(苦笑)。

ディジタル遊びが面白そうですね。こっちも興味はあるのですが2兎を追う気力が無いので真空管機に注力します。

>DSOを新調しました。アナログオシロが昇天したのですが、

それはご愁傷様です。

>100Mの4Chにしましたが果たして4Chも使う機会があるやら?

余裕があれば高スペックの物がいいですよ、いざという時無い袖は振れませんから。

真空管機の終段部分で、まだ全部回復していなくて21MHzと28MHzの出力が前ほど出てくれません。

もっか原因調査中です。

>ΠマッチのコイルにT-50-6をつかっていたのですが38dBmくらいで飽和して出力が頭打ちになります。

トロ活によると10Wくらいでは7MHzでも定K型なら十分使えそうに見えるのですが・・・πだとプレート側のインピーダンスが高いので厳しいのでしょうかね。

>こっちはFLDX400のコイルを投入して解決しました。

空芯ですよね。スペース確保が大変だったのでは?

>余裕があれば高スペックの物がいいですよ、いざという時無い袖は振れませんから。

4Chは結果的に良かった気がします。アナデジ信号を多点で見られるのは重宝します。但し、分解能8ビットはいかんともしがたいですね。波形のスムーズさが格段にアナログに比べて劣悪で、本当に興ざめです。かといって12ビット品は目の玉が飛び出るくらい高いので、手が出ないし。ブラウン管は偉大でしたね(笑)。

>21MHzと28MHzの出力が前ほど出てくれません。

もしかしてSMAルーコン?じゃないか。C結合なら、高い周波数の方が通りますからね(笑)。

机上が「しっちゃかめっちゃか」です(笑)。まだ、メイン機+DSPユニットを棚に返せていないので、わずかな隙間でESP32で遊んでいます。ちょっとトラブルが起きると、直しでその空間も大混乱になっちまいます(ふぅ)。

>πだとプレート側のインピーダンスが高いので厳しいのでしょうかね。

今回画像の様な構成でやったのでT-50-6を3個通ることになりその影響かなとも思うのですが、T-68-2 1個でも39dBm辺りで頭打ちになったのでインピーダンスのかんけいかもしれません。

>空芯ですよね。スペース確保が大変だったのでは?

そうなんです、これまで終段部に同居させていたプリアンプを別な所に移植してスペースを空けました。

>12ビット品は目の玉が飛び出るくらい高いので、手が出ないし。ブラウン管は偉大でしたね(笑)。

確かにそうですね、手持ちのTDS2012も8ビットなのでかくかくしかじかです(涙)

かといっていつ壊れるか判らないアナログオシロに手は出しにくいですね。

>机上が「しっちゃかめっちゃか」です(笑)。

こっちも同じですよ(笑)

何かの工程が終わって次に移るときにトウフの空きパックに関連部品を纏めて入れて後で整理しようと思っていたのですが

増殖するばかりで一向に片付きません。

>これまで終段部に同居させていたプリアンプを別な所に移植してスペースを空けました。

引っ越しご苦労様です。真空管機でも銅板にマンハッタンーランドーカッティング工法(長いな)を用いると、こういうカットアンドトライが自在にできて、うまくいけばそのまま完成になりますから、これは便利な工法だと思っています。シャーシに穴をあける旧来の工法は、回路的に安定なものしか作れません。ということは私「ら」にはあまり面白くないです(笑)。真空管機で複雑な大物を作るときはシャーシ工作は最後の最後になりますね。

>確かにそうですね、手持ちのTDS2012も8ビットなのでかくかくしかじかです(涙)

最初はそう思っていたのですが、実際使ってみると、波形の汚さは置いておくとして、4チャネルあると、あちこち同時に見えて意外と嵌ってしまいました(笑)。

>後で整理しようと思っていたのですが増殖するばかりで一向に片付きません。

自作アルアルですね。私も、100均で買えるプラの開平できるボックスにテーマごとに部品を入れてますが、これが大増殖。最近は秋月の送品段ボール箱の小がちょうどいいのでこれに詰めていますが、これも大増殖で困っています。

所で、ここ数日は所用で実験データのある書き込みが減るかもしれませんが、生きているのでご心配なく。

>回路的に安定なものしか作れません。ということは私「ら」にはあまり面白くないです(笑)。

御意!(笑)。

>4チャネルあると、あちこち同時に見えて意外と嵌ってしまいました(笑)。

そうなんですよね、無用の長物だと思っていてもいざその場面になると、あ~あって良かったと。

しかし、そのために高いお金を払う線引きが難しいです。

>これも大増殖で困っています。

いずこも同じ事が判って一安心・・て安心しないで片付けないとですね(苦笑)。

こっちはTSSにやっと申請書を送りました。

そのついでにポータブル機の動作確認をしました、無事動作確認できて一安心です。

申請が通ったらどこかの山にでも移動運用に行ってみようかなと思っています。

申請のついでにFT-8の申請もしておきました。メイン機での運用になると思うのでそれように少し改造が必要で

秋月にパーツを発注しました。

>しかし、そのために高いお金を払う線引きが難しいです。

まさに。今回は2CH-200MHzか4CH-100MHzかで悩んだのですが、F帯域は、まぁ、スペアナで見るからいいや、おまけにTEK-2467B(400MHz)も生きてるので・・・ということで、値段からしたら2CH-200MHzより数万円高い4CHにしました。波形が多いと同時に状況把握ができて便利なのを実感しています。

>そのついでにポータブル機の動作確認をしました、無事動作確認できて一安心です。

それはよかったですね。長く放置すると、何処かしら変調をきたすものですが、さすが総務大臣賞受賞作です。しっかり作ってあったわけですね。

>申請のついでにFT-8の申請もしておきました。メイン機での運用になると思うので

そうですか。完成したら(こっそり)遊びましょう(笑)。最近FT8はご無沙汰なのでお空の状態がどうなっているのかわかりませんが・・・

最近はESP32亀の歩みをのそりのそりやっています。そろそろIFフィルタのめぼしを付ける必要に迫られています。そのうち音をアップしますがノイズや歪が少なく帯域も自由にできるので、気持ちい音です。これは嵌ってしまうかも。

>長く放置すると、何処かしら変調をきたすものですが、

このポータブル機は良かったのですが、MAIN機がおかしくなりました。

この度FT-8対応にいろいろやっていたのですが、送信するとフリーズする不具合が確認出来ました。

今、制作記録(作作自作やら回路図等)を確認して原因の特定中です。最悪一旦ばらして再組立てかなとも思っています。

>そうですか。完成したら(こっそり)遊びましょう(笑)。

ということで、こちらは少しお待ちください。

>そのうち音をアップしますがノイズや歪が少なく帯域も自由にできるので、気持ちい音です。

TwitterにUPされていた物でしょうか確かいいい音でした、すばらしいです。

こっちは、真空管機は一旦中断してMAIN機の修理に集中します。

>MAIN機がおかしくなりました。

この度FT-8対応にいろいろやっていたのですが、送信するとフリーズする不具合が確認出来ました。

大丈夫、大丈夫。必ず治ります。そこが自作のいいところ(笑)。

>ということで、こちらは少しお待ちください。

了解です。私も、興味はいまはSTM32のSD-TRXに移っているので、いざMain機を動かそうとしたらまた、なにか不調が起きるかも(大笑)。

>確かいいい音でした、すばらしいです。

ありがとうございます。この音を聞くと、昔のがちがちの狭いXtal Filterの音は厳しく感じてしまいます。ただ、シロートの弄れるSDRは妨害波特性が良くできないので、(私の観点からは)SDR単体でトップにまともな帯域制限のないものは不合格です。これとの兼ね合いでハンドリングできる帯域を決めないといけません。そこが難しいところですね。

>こっちは、真空管機は一旦中断してMAIN機の修理に集中します。

了解です。でもすぐに復活しますよ。

机上が滅茶苦茶になってきました。どげんかせんとあかん。

実は、先週に母親の葬儀を終えて、今はやっと少し落ち着きました。老衰で苦しむこともなく大往生だったので、不幸というよりは「いい人生だったね」の心境でした。・・私も最後はぽっくり逝きたいなぁ(笑)。ところが嫁さんに言わせると「憎まれっ子世にはばかる」らしいので、しばらくは無理そうですが(大笑)。

>大丈夫、大丈夫。必ず治ります。そこが自作のいいところ(笑)。

そうですね、取りあえずフリーズはプログラムのバグをつぶして解決しました。

それ以外にも。ケーブルのコネクタのカシメが弱くて接触不良を起こしていたとか細々とした不具合をつぶしています。

この音を聞くと、昔のがちがちの狭いXtal Filterの音は厳しく感じてしまいます。

そういえばひと昔前には、フィルタの違いによる音の違いとかやっていましたね。

>実は、先週に母親の葬儀を終えて、今はやっと少し落ち着きました。

それはご愁傷様です。

>私も最後はぽっくり逝きたいなぁ(笑)。

これが一番ですね、そうなるためにはそれまで健康でいなければいけないので毎日の運動は必須ですね。

MAIN機の修理ついでに、回路図に反映されていない箇所がないかチェックしながらブロックごとに動作確認もかねてチェックしているので結構時間がかかります。

>それ以外にも。ケーブルのコネクタのカシメが弱くて接触不良を起こしていたとか細々とした不具合をつぶしています。

経年変化アルアルですね。アマチュアの自作品では、こういうのは時間がたつと不可避的に出ますから、イベントに応じて対処するしかないでしょう。

>そうなるためにはそれまで健康でいなければいけないので毎日の運動は必須ですね。

確かに。あとは、食生活ですかねぇ?まぁ、健康的とされるモノは美味しくないものが多いのが難点ですね。美味しいもの食べて、ぽっくりならば、言うことないのですけど(大笑)。

>回路図に反映されていない箇所がないかチェックしながらブロックごとに動作確認もかねてチェックしているので結構時間がかかります。

ご苦労様です。私も同じでした。昔の記録を見ても、意味不明な文言もあって、「自分で書いたのか?」とがっくり来ることもありました。こういうところが得てして不具合を起こすのですよね。

ESP32 SD-TRXの全体構想を練っています。しかし、RFの部分はあまり目新しいネタがないので、いままで使ってきた実績のある部品で構成しようかと考えています。マルチバンドにしようとすると規模が大変なので、プラインBPFで切り替えようかとひよってみたりしています。

>イベントに応じて対処するしかないでしょう。

しかし今やっているMAIN機のメンテナンス、イベントがありすぎてお祭り状態です(笑)。

>健康的とされるモノは美味しくないものが多いのが難点ですね。

そんな事は関係無くバランス良く食べていればいいと思いますが。

>「自分で書いたのか?」とがっくり来ることもありました。こういうところが得てして不具合を起こすのですよね。

これも自作あるあるですよね、自分の場合結局やっている時に煮詰めきれなかったところがこうなりますね。

>プラインBPFで切り替えようかとひよってみたりしています。

なるほどそうするとかなり簡略化出来ますね。

しかし、後から差し替えるのがめんどくさいとならなければいいのですが。

MAIN機のメンテナンスも先が見えてきました、

今回一番悩んだのがAVRのプログラムです、DDSのデータを設定するサブルーチンでおかしな動作に遭遇しました。

このサブルーチンはこれまで何度もつかっている物で、これまでは何の問題もなかったのですが・・

今回変な動作に悩まされました、設定周波数とは別のランダムな周波数で発振するというものです。

結局別の所からコピペしたところ直ったのですが、どうみても一文一句同じなのです。

次からは、こういう時はこう対処するという蓄積が出来たということでよしとしましょう。

>イベントがありすぎてお祭り状態です(笑)。

やりがいがあっていいと思うことにしましょう。作って時間がたつと、どうしても「あれもこれも」になりますよね。私の場合、初作?の頃は、完成重視で端折ったところも多くあったりするので、そういうのが、後になって気になって仕方がないので直す・・・てなケースが多いです。

>そんな事は関係無くバランス良く食べていればいいと思いますが。

頭ではわかっていても、バランスのいい=嫌いでまずいものもある・・・てな脳内変換をしてしまいます。この年になると、あまり気にするより、死ぬまで好きなものを食べた方がいいや・・・その方がストレスないし・・・てな気になります(笑)。

>しかし、後から差し替えるのがめんどくさいとならなければいいのですが。

多分、バンドSWで切り替えるようになると思います。プラグインは、完成目指して構成を最適化するときは使いますが、目途がたったら、リレーかDi-SWが並ぶと思います。それは第二ステージですね。

>結局別の所からコピペしたところ直ったのですが、どうみても一文一句同じなのです。

Callされるときの状態が、なにかコンパイラの動作でお気に召さないケースでもあったのですかね?コピーするだけで、不具合時のメインプログラムは変更無し・・で直ったとすれば、なんだか大変不思議ですね。

こちらは、なんとなくTRXの目途がついてきたので、これ以上のRF系統は「やれば必ずできる領域」なので、収容するケースはどうするか?やFFTのディスプレイ法とかに検討の中心が移っていくと思います。