半世紀ほど前の昭和の学生時代より、こだわりと自己満足を繰り返してきたオーディオとの関わりを中心に書き留めております。

勝手な意見や感想を述べさせていただいておりますが、皆様のご意見ご感想をお待ちしております。

どうぞよろしくお願いいたします。

🙇♂️

※コメント欄に画像を投稿する方法

①コメント欄をクリックすると下部に【入力支援バー】が現れます。

②【入力支援バー】の左から10番目(画像アップロード)をクリック。

③投稿したい画像のファイルを選択またはドロップする。

④「本文上で最大表示」にチェックを入れる。

⑤アップロードをクリックする。

⑥本文上にアップロードした画像URLが表示される。

⑦送信後に画像がアップされます。

ksusumu777 様

整流管の種類

オーディオアンプに使用される整流管の種類は大別して3種類ほどあります。

直熱型

米系では5Z3、5U4G、280(80)、WE274A/B、5Y3等

欧州系ではU14、U52、RGN2504、RGN1064、1561、AZ1等

傍熱型

米系では83V、5V4G、5AR4、6CA4、6087等

欧州系では53KU、52KU、GZ34、GZ32、43IU等

水銀蒸気入り

米系では83、82、866等

欧州系ではAX1、AX50等

直熱型整流管の特徴

比較的内部抵抗が高く負荷電流の増減に対する安定度は高くないが出力管には優しい

A級シングル動作、A級PP動作のアンプに好適です。

傍熱型整流管の特徴

比較的内部抵抗が低く負荷電流の増減に対する安定度は高く直熱型整流管使用時よりも出力管には厳しい

AB級PPアンプで大出力を取り出すときに好適です。

水銀蒸気入り整流管の特徴

3種類の中で最も内部抵抗が低くチョークインプット型平滑回路を使用することにより最大の効果を発揮する

B級PP等の電流変動の大きな増幅回路に好適です。

次回の投稿では三極管のシングルアンプで3種類の整流管を組み合わせる場合の私の考え方を述べたいと思います。

ksusumu777 様

出力用の三極管は数多あり我々の真空管ライフを豊かなものにしてくれています。

出力用の三極管に負けないほど整流管も多くの種類があります。

長年真空管と向き合っていると絶対的ではないもののある程度法則めいたものが見えてきます。

私がこれまでに感じてきたことが皆様の参考になれば幸いです。

出力用の三極管を内部抵抗でグループ分けします。

内部抵抗が高い

VT25 UX210 E408 P4100等

内部抵抗が中庸

RE604 UX245 UX171A PX4 PP3/250 AC044 PX25 PP5/400等

内部抵抗が低い

WE300B DA30 2A3 AD1 Ed等

これまでの経験で出力管の内部抵抗と整流管の内部抵抗には密接な関係を感じています。

内部抵抗が低い出力管には内部抵抗の低い整流管の組み合わせが、内部抵抗の高い出力管には内部抵抗の高い整流管の組み合わせが好結果を得やすく感じているのです。

これは電流を要求する側と供給する側の力関係のバランスが取れていることが原因ではないかと想像しています。

以上の事はあくまでも無帰還のシングルアンプに限ってのことです。

上記に当て嵌まらない例

WEの91アンプや86アンプは内部抵抗の低いWE300Bと内部抵抗の高いWE274Aの組み合わせですが極めて音が良いことで知られています。

なぜこのような組み合わせが可能かと言いますと、

91アンプは大量のNFBが掛かっています。

NFBを大量に掛けるとアンプの音質はNFBによって支配され整流管が音質に与える影響が少なくなるのです。

86アンプはWE300BをA級PPで動作させています。

A級PP動作はアンプ自体が定電流動作となり整流管への依存度が低くなるのです。

真空管の事を知り尽くしたWEであればこそ実現した組み合わせと思います。

なるほど〜。

我が家にあるTelefunken RS289は内部抵抗が高いグループ、RENS1374dは低いグループとの理解で良かったですか?

次は整流管側の内部抵抗の高低により、出力管との相性がわかると言うことですね。

よろしくお願いいたします。

ksusumu 様

RS289は内部抵抗が低くRENS1374dは内部抵抗が中庸です。

RS289の内部抵抗はWE300B並に低いのです。

チューブオーディオラボではRS289と内部抵抗の低い整流管である83と組み合わせることにより好結果を得ています。

また、傍熱型整流管のGZ34、GZ32、5V4G等もRS289との相性は良いと思います。

RENS1374dは内部抵抗が中庸の中でも少し高い部類に属しますので整流管をあまり選り好みしない傾向があります。

次回はご要望の整流管から見た出力管との相性を投稿いたします。

博士さま

そうですか〜、逆だったですね。

整流管を選ぶ上で出力管が変更可能なコンパチアンプでは、出力管ごとに相性を考えないとダメなのですね。

Part3よろしくお願いいたします。

ご無沙汰をしております。Goodmasのコーン紙の件は、驚きました!ksusumuさんのシステムは、大変な発展があったようで、これにも驚いています。コロナが収まったら、是非、聞かせてください。

Sさま

お久しぶりです。

黒っぽいコーン紙を使用したものは、リコーンしたユニットのようですね。

是非一度お越しください。

又、連絡させて頂きまーす!

ksusumu777 様

整流管の側から出力管との相性を考えてみたいと思います。

整流管の側から見た場合も基本的には内部抵抗の低い整流管には内部抵抗の低い整流管が内部抵抗の高い整流管には内部抵抗の高い出力管が相性の良い組み合わせとなります。

内部抵抗以外の面に目を向けると直熱型の整流管と傍熱型の整流管の出力管との組み合わせはどう考えればよいかという問題があります。

直熱型の整流管はスイッチオンで直ぐにB電圧が立ち上がります。

傍熱型の整流管はゆっくりとB電圧が立ち上がります。

当然ながらゆっくりとB電圧が立ち上がる傍熱型の方が出力管には優しい動作となます。

スペアチューブの確保の難しい希少出力管を少しでも長く使いたいのであれば傍熱型整流管を組み合わせるべきでしょう。

一方で直熱型整流管はその名のとおりエミッション発生物質を直熱加熱するのでエミッション応答性に優れていると考えています。

内部抵抗が同等であれば直熱型整流管の方が音質的には有利に感じます。

直熱型整流管で比較すると米系の整流管は内部抵抗が高いものが多くヨーロッパ型とりわけテレフンケンの整流管は内部抵抗が低いものが多いです。

低内部抵抗の整流管は出力管を選ばない傾向にあり高内部抵抗の整流管は高内部抵抗の出力管でないとうまく動作しない傾向があるように感じます。

うまく説明できているとは感じてはいないので疑問等な遠慮なく質問してください。

博士さま

ありがとうございます。

傍熱型整流管の方が出力管に優しく、直熱型整流管の方が音質的には有利とのことですね。

出力管と整流管の内部抵抗をなるべく合わせた方が相性は良くなるとのことですが、代表的な整流管の内部抵抗の高低を出力管の時と同じくご教授いただけないでしょうか?

ksusumu777 様

良く知られた整流管の内部抵抗について纏めてみました。

直熱型

内部抵抗が高い:5R4GY、WE274A/B、UX280、5Y3G、U12、U14

内部抵抗が中庸:5Z3/5U4G、U52、U18/20、RGN1064/1054、RGN2004、RGN2504

内部抵抗が低い:RG105、83、82、AX50、AX1

傍熱型

内部抵抗が高い:6087、80K、IW3、RGN1883、6106

内部抵抗が中庸:GZ32、5V4G、83V、43IU。45IU、5Z4G、84、6X5、53KU、52KU

内部抵抗が低い:GZ34、KR1、6CA4

博士さま

我が家のコンパチアンプで希少なRE604(中庸)やPX4(中庸)を使用する時は、傍熱型のGZ32/53KU(中庸)が一番良さそうですね。91B型の方はWE-300Bには通常5U4Gを使うことにいたします。

電気特性を考慮しながら出力管と整流管の相性をみた方が良いですね。

大変勉強になりました。ありがとうございます。

再度、整流管について真空管博士にご投稿いただいた内容を検証しておりました。

その中で疑問点を博士に質問させていただいたところ、当方のチューブ・オーディオ・ラボさんで製作されたコンパチアンプなどでは、出力も控えめに取って出力管に負担の少ない設計となっているので傍熱型や直熱型のどちらを組み合わせても大丈夫とのことでした。

しかし出力を限界近く取った設計のアンプであったり、頻繁に電源のON/OFFを繰り返すような使用方法をされている方は、傍熱型を組み合わせる方が良いとのことです。

そんな訳で、出力管ごとに相性の良い整流管を選ぶ際、直熱型と傍熱型に関係なく内部抵抗の関係性で選んで行きたいと思っております。

ヤフオク出品中のラックスCL-35Ⅲの仕様検索中に、貴HPに遭遇しました。長期に渡りオーディオ人生ご苦労さんです。私は、京都出身で中学時代に42のアンプを製作。高校時代は放送部で寺町の谷山、飛燕堂でアンプ部品を購入していました。1971年に東京の会社に就職それ以来横浜住人です。

直接メールで情報交換できますでしょうか。

直接メールをいただきましたので当方のアドレスは削除させていただきました。

同郷で中学・高校の先輩の方でした。

なんとパイオニアで設計をされた方が御近所さんだなんて知りませんでした。

ご無沙汰しております。

ブログの方は定期的に拝見しております。

すると今回はなんと、SPU‐Aが掲載されているではありませんか。Aシェルを愛好する私にとってはなにかお仲間が増えたような感じで嬉しい限りです。AシェルはGシェルタイプに比べてシェル自体の堅牢性も高まっていますし、シェルリード線不要ということで接点の数が少ないのも精神的に気持ちの良いところです。

アナログオーデイオをやっている人の中には、カートリッジだけは新しいタイプのものを使っている人も多いのですが、SPU独特の実在感を醸し出す音を聴いてしまうと、”こちらの方が正解だな”といつも思ってしまうのです。

そんなことで「ぶれないKさんの今回の選択」にもろ手を挙げて快哉を叫びたいと思います。

shigetaさま

お元気でお過ごしでしょうか?

確かにMEISTER GEの馬力と切れ味も捨てがたいのですが、古いAシェル丸針の低域の締まったドラムの音質は

これまで聴いてきたカートリッジの中でも最高と言ってもおかしくありません。

まだ幅広い曲種を試しておりませんが、ロックではこの1本で十分な気持ちにさせてくれます。

この場をお借りして、私と同様のスピーカーを使っておられるshigeta様とお話させて頂きたいと思っておりましたが、ご本人様の投稿がありましたので、この機会にご本人様にお伺いいたします。

大変不躾なお願いで恐縮ですが、人様のページで間接的にお話させていただくのも失礼なことと思いますので、できれば直接の情報交換できないでしょうか?

enc25さま

ご無沙汰しております。

shigetaさんにご報告しておきます。

ありがとうございます。よろしくお願いします。

はじめてこの掲示板に投稿したのが2019年4月ということですから、ちょうど2年前ということになります。

その時の内容は「JSのトランスが冷遇(?)されているのはなぜ?」というものでした。

それが今回のSPU-AとSPU-AEとの比較において陽の目を見ることとなり私としても大変うれしく思っています。

とりわけJS6600は標準原器としてオルトフォン社も指定していたようですし、総合的に見てバランスのとれた音作りがされていて、大変好ましく思っています。

世の中にはやれ赤ポッチでなければとか、WEの何番が良いとか言う声もあるのですが、このレプリカタイプこそが標準的な

音なのだと思います。赤ポッチもWEも使ったことがあるのですが、また別の難しさに直面したことを覚えています。

あと、SPUについては発売されてからかなり時間がたっていることもあり、現状では丸針と楕円針の違いとか、製造年による違いとかいうよりも、それぞれの個体差が大きいのではないかと考えています。

微視的に見てみるとカンチレバーが老化してひびが入っていたり、取り付けの角度が曲がっていたり、なかなか状態の良いSPUに巡り合えないという話を聞いたことがあります。

だからといって現行品のSPUクラシックにするのかと言われると、二の足を踏んでしまいますけれどね。

shigetaさま

2年前の我が家の標準トランスはPARTRIDGEでした。

しかしオーディオニックスがケーシングしたその3機種は既に手元にはありません。

最近気に入っているOrtofonの極小トランスは、財布に優しい価格で音質も十分に魅力的なものです。

SPU-GTなどヘッドシェルに組み込まれているトランスを別にケーシングすることにより、ノイズ面でのメリットもあるようです。これからも身の丈オーディオを心がげて参りますので、今後ともよろしくお願いいたします。

K様

定期的にブログのほう、のぞかせてもらっていますが、今朝見てみたらビックリ! なんとまあ我が家のことが紹介されているではありませんか。それも「超ド級」だなんてお恥ずかしい。

世の中には高価なハイエンドオーディオ機器を買いそろえても、あるいは高価なヴィンテージ品を取り揃えていても上手く鳴らせていないマニアが多くいると聞きます。

その一方で以前Kさんのお宅に伺って、そのまとまりの良い音に触れて驚かされたことを今でもはっきりと覚えています。要は装置に対してどれだけ愛情をかけたかということではないでしょうか。

そういう意味においてKさんはブログの長期間記録とともに第一人者と言っても良いと思います。

あと、オーディオの世界で私が大切にしたいと思っているのは、「人とのつながり」ということで、私のオーディオ装置のほとんどの部分についてはSさんの製作したものです。Sさんからは10年ほど前に小さな部品を購入したのですが、その後の対応が素晴らしく、いろいろと話を聞くにつれ「この人に賭けてみよう」と思いそれが今日につながることになりました。

「人とのつながり」ということから言えばKさんとの交流も私にとっては大事なことで、コロナ収束後には是非とも相互訪問して一層の向上に努めていきたいと思っております。

shigetaさま

確かにいくら高価な機器を買い揃えても結局使いこなせるか否かはその方のこだわりや感性次第ということになりそうですね。shigetaさんも英国製SPを愛用されているせいか、音楽を楽しむために音質に拘るベクトルは非常に近いものだと常々感じております。

同じ目的地に向かって辿るルートは若干異なりますが、独自の「箱庭的オーディオ」を継続して参りますので、バックアップを今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

こんばんは

ホームページ、楽しく読ませていただいています。自分も、PX4の自作のアンプや、いろいろなスピーカーで、楽しんでいます。音楽を、と思うのですが、どうも機材の方に関心が行ってしまうようです。

グッドマンの30センチユニットは、10年ほど前に手に入れて、ロックウッドの箱に入れたりしましたが、結局上手く使えず?押し入れに入っています。型番は書いてなく、150なのか、22というのかわかりませんが、同じ作りです。

使う予定はなく、粗大ゴミになるかも知れませんので、よくわかっている方に使っていただけたらと思います。ヤフーなどで出すのも、自分ではどうも苦手ですし、、

ワーフェデールのW2も、使っていなくて場所もとり、近くのハードオフで引き取ってもらいましたが、5000円でした。りっぱな30センチのアルニコウーハー(フルレンジ?)や、オイルコンが並んだネットワークがついているのに、、まあ、そんなもんかなあ、と思いました。

PX4アンプも、バリウム昇華型の球を使いましたが、一月の寿命で、グリッドがフェラメントとくっついてしまいました。(涙)

長く書いてしまい恐縮です。グッドマンスピーカー、もし使っていただけたら、と思い書かせていただきました。

marcoさま

ご投稿ありがとうございます。

なんとWharfedale W2がその値段とはガックリですね。

グッドマンの12インチユニットには興味があります。(ボックスは置き場もないので不要ですが・・・・)

赤帯マグネットのAXIOM22系のユニットなら使ってみたいと思います・・・・・。

「Goodmans 12」でネット検索して、同じタイプの画像のアドレスを教えていただければ分かります。

よろしくお願いいたします。

バリウム昇華型も1ヶ月の寿命とは残念でしたね。

PX4で初期のバリウム昇華型は私も聞いたことがありませんが、噂は聞いております。

ksusumu777 さま

ご返事いただき、ありがとうございます。ネットで調べてみますね。

また、出来れば、実物の写真をメールでお送りしたいと思いますので、何らかの方法でメールアドレスをお知らせするか、教えていただくか、できますか?非表示の場合は、下の「こっそり」を使うと、、、?

marcoさま

アドレスをご投稿いただいて連絡が取れましたら、その投稿を消去させていただきます。

よろしくお願いいたします。

ksusumu777さま

ネットでもう少し調べましたが、アキシオム22よりも、もう少し古いユニットのようです。ダブルコーンで、ベークダンパー、前面キャップがなく、、多分デッカのデコラモノに使われていたユニットと同じでは、と思います。

marcoさま

そのようですね。

お知らせいただいたメルアドに送信させていただきましたので、ご返事を頂戴できますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ブログ拝見しました。

村上春樹の本、購入されたようですね。私としてはかなり気に入ったものですからつい声かけしてしまいました。

あの本を読んでみると、素人が音楽を聴くことの原点がいろいろと感じられて、さすが世界的な作家だなあと感心しました。

その原点とは、”肩ひじ張らずに楽しく音楽を聴こうや”ということで、激しく心を揺さぶるような名演奏というよりは心を落ち着かせる温かな演奏という視点から多くのLPレコードが選ばれているようです。

そんなところからも日本ではあまり人気のないビーチャムの音楽を「心がほのぼのしてくる」「愉悦に満ちた道楽の世界」という表現で高く評価している訳です。

また、多くの音楽評論に見え隠れする「精神性」なる言葉とは全く無縁なようで、むしろその反対方向へ全体のベクトルが向いているのも好感が持てました。

私の好きな指揮者イゴール・マルケヴィッチについても「めっぽう面白い」「何かをやらかしそう」とまるで江戸っ子のような語り口で、この辺は肌で音楽を感じるという村上春樹その人の音楽に対する接し方がうかがえて興味深いものがありました。

なんにしてもこの分野、ややもするとデイープなマニアックなカルトの世界に陥りがちなのですが、そういったものに対して一石を投じた形となっていて、私は久しぶりに心の中で ”快哉” を叫んでしまいました。

以上が私の簡単な読後感です。次回お会いした時にまたいろいろ話し合いが出来たならばと思っております。

shigetaさま

ご本人が作中で述べられている通り、一般的な名演や貴重盤という尺度ではなく、どちらかと言うとジャケットのデザインが良かったり、値段が手頃で面白そうなアルバムを購入される傾向があるようですね。

選ばれた486枚のアルバムの中で、我が家のライブラリーにも共通する演奏はほんの一握りしかありませんでした。

やはり男という生き物は、概して独自の拘りに執着しながら物事を楽しむ特質があるようですね。

また次回の定例会を楽しみにしております。

ksusumu777 様

スピーカーの修理が完了したとのこと何よりです。

エージング完了後のインプレッション楽しみにしています。

RENS1374dのEdiswanMAZDAバージョンの状態不明品を2本入手したのですが残念ながら2本とも不良品でした。

その後もう2本見つかったので状態を確認中です。

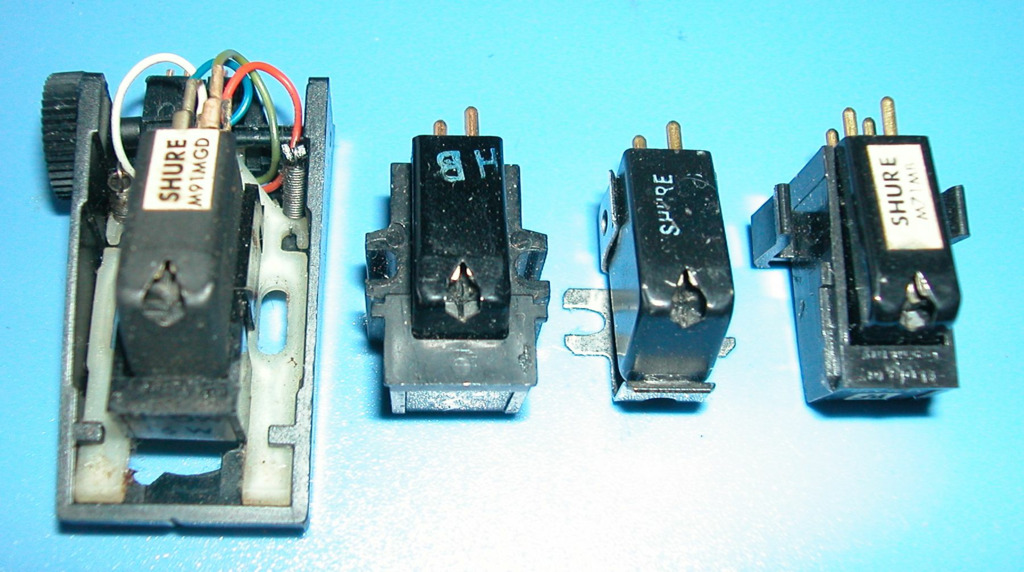

電話でお話ししたShureのカートリッジの写真掲載します。

左からM91MGD、M75-6S、M74CS、M71MBです。

これら4個合計でShureのV15タイプ3の半額くらいでしたので要買い物をしたと思っています。

M91MGDとM71MBはセットメーカーへのOEM品でマウント方法が特殊なためこのままでは通常のヘッドシェルに取付できません。

幸いなことに今回購入したM74CSはステンレス製のマウント金具に本体が嵌め込んであるだけなのでM91MGDとM71MBのプラスチック製の外皮を取り除けばM74CSのステンレスマウントに装着可能です。

現在調子に乗ってShureのもっと古いカートリッジの入手を画策中です。

博士さま

SP修理の方は待った甲斐があったようで、中域のザラツキが無くなって透明感のある音質に改善されているようです。

もう少しじっくり試聴を続けた後に、音質改善点を投稿させていただきます。

ShureはやはりJAZZ系と相性が良いようですが、楕円針だとクラシックもそれなりに聴かせてくれますよ。

また自作プレーヤーが完成したらお知らせください。

はじめまして。

私も、LPレコードのみで音楽を楽しむ趣味をもっていますので、同じ趣旨のこのサイトは、毎日チェックして楽しみにしております。基本的にクラシックのみで、特にドイツ・グラモフォンの独盤が鳴るようにということを意識して、最近やっと満足のできる状態になってきたかなと思っています。

個人的にやり取りしたいとも思っておりますので、メールでのやり取りはどのようにしたらいいか教えてください。

なお、今年の3月28日分から、改行された文と次の文が重なって読みにくくなっています。

ブラウザは、Microsoft Edgeと Google Chromeの両方で症状が出ています。

下はその画像です。

解決していただけるとうれしいです。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

DGG-fanさま

ご投稿ありがとうございます。

毎日チェックしていただいているとのことで、作成者としては大変嬉しく感じております。

当方のHPはフリーソフトウェアのBluegriffonで作成しておりますが、まだ使い勝手が完璧に把握できておらず、Chromeなどで文字ピッチを大きく表示している場合、改行含みの長文の時に文字が重なる症状が現れるようです。

ざっと今年度分に関しては、当方のChromeの表示を拡大して内容修正いたしましたが、もし同じ症状が現れる場合はご面倒ではございますが、少し表示文字を小さくしてご覧いただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

メールのやり取りに関しましては、この掲示板にDGG-fanさまのアドレスをご投稿いただければ、メール連絡させていただきます。メール連絡後にそのアドレスを含んだ投稿は削除させていただきます。

また使用されている機器などについても、情報をいただければありがたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

メール連絡ができましたので、アドレス投稿は削除させていただきました。

ありがとうございました。

ksusumu777 様

AL1について解説を少々

AL1はフィリップスが1933年に発表したE443Hという球のベースをUF5ピンからサイドコンタクトに変更することにより1935年に誕生しました。

物理特性はRENS1374dとよく似ていて三極管接続時の出力はRENS1374dと同等の1Wほどです。

三極管接続時には程よい内部抵抗となるため量感のある低音再生が可能と思います。

また、電極間の静電容量が小さいためスピード感も十分あります。

ヨーロッパ製の直熱型出力管の中では最もコストパフォーマンスの高い球の一つでしょう。

AL1はテレフンケン、TEKADE、バルボも製造していました。

今回のAL1シングルアンプは3段増幅のため少々音のフォーカスは甘くなるかもしれませんがドライバー管に強力な球を配置しているので力強い音が出るのではと予想しています。

博士さま

ドライバー管というのはロシア製の6SN7のことで、3段増幅しているから我が家のコンパチアンプRENS1374dより

出力が大きいのでしょうか?

このアンプを初めて聴いた時に、とにかく厚みがあって、うねるように息づく低域には驚かされました。

当初の制作意図通り、大地に根を張ったような低域と少しくぐもった中高域の音質のバランスを持っており、アンプだけでこれほどうまく音質を調整できるものかと感心いたしました。

AL-1は力感のある構造の美しいTUBEでした。

ksusumu777 様

3段増幅が出力を大きく感じる要因ではありません。

6SN7という比較的内部抵抗の低い電圧増幅管をプレートチョーク回路で使っているからなのです。

6SN7のプレートにチョークコイルを入れることによって通常のCR結合よりも多くのプレート電流を流せるためより内部抵抗の低い領域で動作が可能になります。

このような状態をパワードライブと言い通常の電圧ドライブよりも少し大きな出力が得られ再生音は力強くなります。

これに合わせて整流管を水銀蒸気入りタイプの2本使いとして電源インピーダンスを下げて出力管を後押ししています。

難しいですね〜。

知識が乏しいので素人にはよく理解できないようです。

本日、K村さんからRFTの珍しい6H8Cが追加で届いたので、試聴確認しております。

ksusumu777 様

TungsramのAL1やRFTの6H8Cの調達元は私です。

RFTの6H8Cは極めて高い信頼性が要求される用途に使われていたと思われます。

電圧増幅管にセラミックサポートを移用しているのは極めて稀です。

RFT製の6H8Cは6SN7系の最高峰ではないでしょうか。

ksusumu777様が感じたように6SN7系は力強い音が特徴で、6SL7系は繊細な音楽表現が特徴と思います。

アンプの使用部品と球の構成で考えるとコンパチアンプの方が音の深み、音楽の深層を表現する力が勝っているのではと思います。

ことにRE604が表現する音楽の深層世界は他の球では表現しえないものではないでしょうか。

博士さま

そうだったんですね。

我が家のコンパチアンプとAL-1アンプは「静と動」全く性格が異なるものでした。

WE-300BのSV-91Bも力強さはあるのですが、ここまで豪放快楽ではありません。

ここまでアンプによって音質が大きく変わるとは全く驚きでした。

本日は楽しい時間を有難うございました。

試聴機のAL-1アンプとKさん愛用のRE604コンパチアンプとの比較が中心となりましたが、いろいろと考えさせられることが多い時間となりました。

Kさんの言われるようにAL-1アンプは水銀整流管を用いていることもあって中低域に力があって魅力的な一面を持っていたように思えました。

しかし、次のLPレコードをかけた時、その評価に「?」がつくこととなりました。

そのLPはアルトウール・ローター指揮ベルリンドイツオペラ管弦楽団・合唱団、ワーグナー「タンホイザー」客人たちの入場(テレフンケン盤)ですが、合唱部になると音が混濁して歪むのです。

オーケストラに合唱が加わるという一番再生の難しいところではあるのですが、その高域部分の再生が十分に行われていない感じでした。

そこで、前段のRFTの6H8C(6SN7)を変えてみることにしました。4種の6SN7を試してみたのですが、結果的には私の持参したKen-Radの6SN7が高域の抜けの良い歪みのない音を奏でてくれました。前段の球を変えるだけでこんなにも違うものかと驚かされました。

希少な球とか古典球というのは当たりはずれが多いのでとても難しい世界なのだなあということを感じた次第です。

後半はRE604アンプを聞かせてもらいました。さすがにKさんが手塩にかけて調整しているだけあって、聴きやすくバランスのとれた音でした。こう表現すると当たり障りのないような音を思われるかもしれませんが、さにあらず、エッジの立った輪郭をはっきりと描き出すアンプと言ったらよいのでしょうか、楽器の定位がきちんとしているので聴いていてとても楽しいのです。

KさんからはこのアンプにAL-1アンプのような低域が加わればもっと良くなるのではないかとのコメントがありましたが、

多くのオーディオマニアが低域の処理で悩んでいるのを聞くにつけ、今のRE604アンプのままのほうが良いのではとお話させていただきました。

その他、SPU-Aのことなどあるのですが、長文となってしまいました。これにて失礼いたします。

shigetaさま、本日はありがとうございました。

当方も本日ご一緒に試聴させていただいて感じたのですが、AL-1が持っている押出しの強い低域も良いのですが、コンパチアンプが聞かせてくれる、余韻の深い臨場感のある低音も捨てがたいと感じました。

また「タンホイザー」の女性合唱陣の中高域のこもり音はこれまで耳にしたことのない響きでしたので驚きでした。

ご一緒にそれぞれのアンプの良さを確認できましたが、今後は低域の質感や雰囲気を替えたいときには、コンパチアンプの前段管(6SL7)をメーカーの異なるものに入れ替えて対応しようと思います。

カートリッジではshigetaさんが愛用されているSPU-Aタイプの音質が、最強と感じていたSPU MEISTER-GEとWEトランスの組み合わせを凌駕したのは驚きでした。

またよろしくお願いいたします。

K様

症状があればすぐにその原因を突き止めようとするKさんのその姿勢に敬意を表します。

私の考えでは、持参したKen-Radの6SN7は良かったもののRAYTHONはダメだったところが気になりました。自宅では両方とも歪み感なく鳴っていたのでどうしてなのかなという思いが残ります。

右チャンネルからの雑音については私も気が付いていたところですが、そのあたりの内部のパーツを見直して正常に作動させてやれば一気に解決するのではと思うのですが、いかがなものでしょうか。

前回の書き込みでも述べたことなのですが、古典球、希少球といったヴィンテージものは特性の揃ったものをペアでそろえることが難しく、今回のひずみの原因を6SN7だけに負わせるのは酷なことなのかもと思ったりしています。

せっかく貸し出してくれた試聴機AL-1アンプ、良い点についてはKさんのコメントにある通りです。あれだけ趣味性に富んだものをパーツを吟味して作るとなると、一般のオーディオメーカーで作るとなると何倍ものタグプライスがつくことでしょう。今回もまたチューブオーデイオラボの良心を感じさせてくれました。

shigetaさま

ありがとうございます。

飽和したようなこもり音が右chの女性合唱群で発生していることから、同じ右chから発生しているノイズが影響なのかもしれませんが、そのこもり音の発生はRFT>RAYTHEON>ロシア管>Ken-Radと、Ken-Radではほとんど解消されることから、やはり根本原因は組み合わせる前段管との相性かもしれません。

(右chから聴こえるガサゴソノイズについては前段管だけでなく出力管、整流管も左右入れ替えてみましたが、発生chが移動しなかったので、原因は真空管ではなさそうでした)

どこかにパーツの劣化があって中高域の音質にも悪影響を与えている可能性もありますが、その「こもり音」だけについて言えばノイズとの関係は薄そうで、やはり前段RFTとの組み合わせが中域の女性合唱の混濁感を強調するような傾向にあると言えそうです。

どちらにしろビルダーのK村さんの技術力からすれば、ノイズを発生させるパーツ劣化の修理はお易いことでしょうし、今回のアンプの低域の力強さをみても、通常のSPとの組み合わせを考慮して抜けの良い中高域を持ったアンプを作り上げることはそれほど難しいことでもないと考えております。

その辺りもK村さんや真空管博士にお伝えいたしますので、我々の感じた「喉に刺さった骨」はすっきりと霧散するのではないでしょうか。

K村です。

AL1アンプで、ご指摘のノイズ発生源の疑わしい所のコンデンサーを入れ替えました。

新品ミューズを使ったのですが、新品でもダメなモノはダメですね、ついでに初段とドライバー段の動作点も変更しました。

電流を今までの倍近く流しています、気になっていましたJAZZライブの空気感及びオーケストラの広がりが改善されたように

思います。

ご指摘が無ければもう少しの所で止まっていましたが、自分なりに納得の行くアンプとなりました、ありがとうございました。

K村さま

今回のALアンプではSPの音質傾向に合わせて、バランスが取れるように調整できることが良くわかりました。

そうですか、右chのゴソゴソノイズはコンデンサーが怪しかったのですね。

K村さんもご存知の、shigetaさんが使用されているアンプビルダーの方のお話では、女性合唱団の高域の歪みについては、回路的に6SN7とインターステージトランスの1次側のマッチングが取れていない場合に起きるかもしれませんとのことでした。当方は全く理解できておりませんが、K村さんが初段とドライバー段の動作点を変更されたとのことですが、やはり同じところを修正されたのでしょうね。

真空管博士から、もう少しコンパチアンプの低域方向の力感を付けたいのなら、6SN7と同じくらいのサイズのEF51というメタルベースの前段管に変更すればかなり良くなるとのお話を頂戴いたしました。ソケットと一部抵抗を交換するだけで使用が可能とおっしゃっています。いかがでしょうか?

ksusumu777様

EF51はメッシュシールドのキレイな球ですので見た目も動作的にも良いとは思いますが、未だ使用したことが無いので

音的には何とも言えません。

ソケット変更となりますと、既設取付穴の寸法と同じロクタルソケットの入手(お気に入りは英国製)の問題があります

事と、回路構成も変更されると現在の音とは違う展開になりますので(良い方向に変われば良いのですが)一考かと思います。

K村さま

博士のご説明ではソケットをロクタルに変えて抵抗を少しいじるくらいで大丈夫とのお話でしたが、K村さんの方で音質傾向が掴めましたらお願いさせていただくかもしれません。