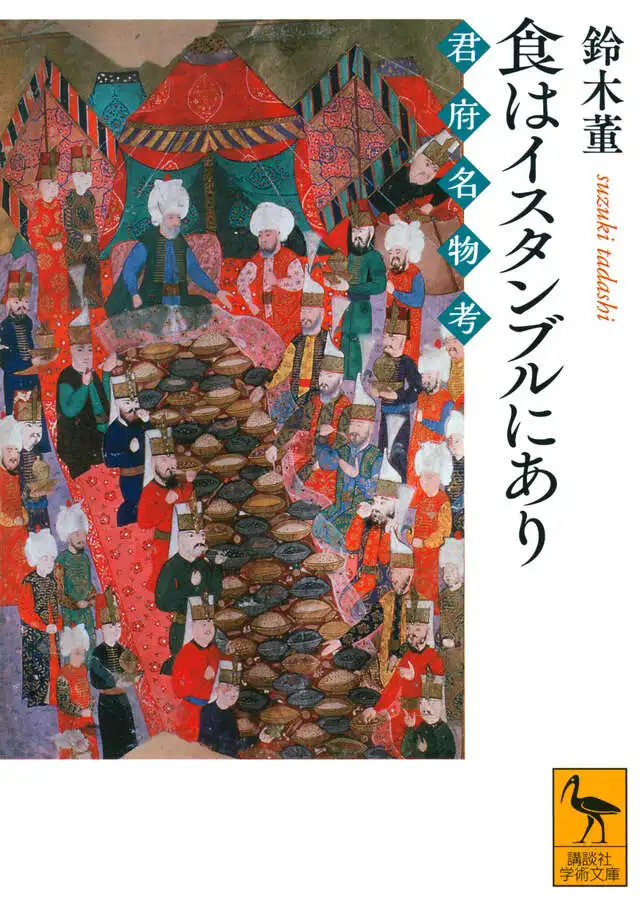

『食はイスタンブルにあり 君府名物考』

鈴木董著

講談社学術文庫

レビュー

「トルコはもちろん、中央アジアや『アラビアンナイト』風の世界でので食について調べるなら必読な一冊」

古風で格調高く、かつ魚の名前が漢字な点を除き、読みにくくない文体で、オスマントルコ時代の皇帝や貧者の食事、近代から1995年ごろまでのトルコの食事を一通り書いてある。

特にピラフは、中国新疆ウイグル自治区、カザフスタン、ウズベキスタンなどの旧ソ連中央アジア諸国、イラン、トルコと、シルクロードの広い地域で「ごちそう」として食されている。

イスラム教が酒を禁じているため、イスラム世界での飲み物シロップ水に触れられているのが興味深い。肉料理のみならず、野菜料理、果物、菓子類、香辛料、砂糖やはちみつといった甘味料、ヨーグルト(そのまま食べることもあるが、日本の「みそ」のような位置づけ)、皇帝に出された「薬膳料理」的なものにも記述がある。

トルコ料理は「世界三大料理」(あとの二つはフランス料理と中華料理)であり、西洋世界からも、中華・和風世界からも「異国の料理」として描きやすい。トルコ料理は、西洋料理にも影響を与えている(コーヒーや香辛料はイスタンブール経由でヨーロッパに入っている)ので、西洋ファンタジーであっても一読の価値はある。

強いて言及すれば、以下の点が残念。

・目次がそれほど詳細でない。章単位まではすぐ引けるが、その下の「小見出し」の単位になると、どのページにあるのかが分かりにくい。せっかく小見出しが細かく付いているのにもったいない。

・食風景の図版は、表紙以外白黒だが、そこそこある。ただ、料理の図版がなく、視覚的に料理のイメージがしにくい。