皆様 おはようございます。

今月も多くの話題での盛り上げ、宜しくお願い致します <(_ _)>

皆様、今晩は。

今朝の冷え込みは訂正になって-7度、寒い分けだな~。 リハビリをサボって午前中からオーディオ遊びを使用と考えたのですが、明日は祭日で御休みですからサボってしまうと金曜日と土曜日になってしまい、間が空いてしまいサボり癖が付きそうなので渋々リハビリに行って来ました。 帰って来て昼食を食べたらオーディオ室に直行でした。 CDPを2台入れ替えをしたかったのですがSX1が重くて今回は諦めて、DCD-1650GLを上に載せて久々に聴いて見ました。 三十数年前の物でも現役です。 ピックアップとベルトは予防修理で2度交換しました。 予備が1個有るので他の致命傷が無ければ未だ暫く使用出来るでしょう。 音は古さを感じますが、中々魅力的な音がします。

gjkiさん CDPで読み取り不良で修理になったのはSX1が初めてですね。 他のCDPは定期的(8年位)に予防修理をして居るのです。 1650GLなんて初めてピックアップの予防修理したのは購入後十数年後でした。 SA1は数年前に予防修理でピックアップとベルトを交換しましたが、ピックアップは未だ行けるととの事でしたので予備で保管して居ります。 SA1は以前からピックアップは部品で出してくれませんでしたね。 SXは予備で当時物を1セット確保してあります。 個人には販売してくれなかったのですが、オーティオ店経由なら部品販売していた時期も有ったのですよ~。 このSA1は2台目です。 SA1は販売当初の2005年頃は3割引きでしたが2011年には55%引きは当たり前だったかな。 最終は2012年か2013年だったと思います。 確かSX1が販売になって生産終了した記憶が有ります。 でも~AS1は再生産何ですよね。 SXが余りにも売れないのでSA1を再生産したとか。 DENONのCDPは50万円を超えると売れ行きが悪いと言う神話が有ったとか。 前にも書いたかな~その節の方がSA1を作ったら音質は良い割には、製造コストが安く済んだので30万円でも販売出来たが、フラックシップでしたので50万円の値段を付けたとか。 DENONもSX1Limited後の高級機の販売が無いので今後の高級CDPは如何なるのかな。

雪で遅れて居た光カートリッジの保護カバーがやっと届きました。

38兄弟さん 持病が有るので生活範囲は殆ど家の中ですから消費カロリーが少ないので1400Kカロリーでも足りるのでしょう。 微妙にしか痩せないのでカロリーは足りて居るのかな。 血液検査でカリユムが少し高いので接種制限をするように医師から言われて居ます。 高くなると腎機能や心機能に悪影響が出るみたいです。

DENONは過去の超高級CDPを除けばDCD-SA1は最高に良いCDプレヤーですね。 今でも使用していますがSA1と上杉のUT-50+テクニカのRCAケーブル(AT-5000)の組み合わせは特に良い音がします。

1818の旦那 おはようございます。

取り急ぎ、お買い得情報です。今朝の新聞折り込みにこれが・・・!

以前お話したジャパネットのヘッドシャワー、今日からお安くなってます。ジャパネットの HP にも出てます。お早めに ! ! https://www.japanet.co.jp/shopping/beauty/catslist/LP000000000015723/PDW0A7100801/

奥様対策にも是非どうぞ(笑)

再度 皆様 おはようございます。

晴れていますが、今日も寒い一日の様です。

車歴同様 CDプレヤーネタ で私の CDP 遍歴を購入順にご紹介。

1 初の導入は SONY CDP-553ESD) 1985年購入。実は当時S社の国内販売会社に勤務してまして、社員価格 (定価の ×0.75 標準卸価格)で購入。リモコンの機能が凄く多い。テープへのダビング用にピークサーチ、シャッフル機能 (百人一首の CD で読み上げに凄く便利だったとか・・・)、A-B間のリピート等々の数々の再生方法 。リモコンボタンてんこ盛りでソニーのお得意。最後はトレーの開閉が遅くなり、自分でシリコンチューブで直しました。 2 SONY CDP-XA7ES 1996年購入。この頃は多分 CD 全盛期。カタログを見てもトランスポート、コンバーター別躯体の ”Rシリーズ” を除いても12種類。カセットデッキとの一体型やカーステで流行ったチェンジャー型、100枚入るタイプまでありました。SONY の MDデッキ と同軸ケーブルで繋いでシンクロでコピーが出来てとても便利。 3 皆様ご存じの DCD-SA1 。皆さん、未だにお好きですね。3.11 の翌年に購入。1818さんも書かれていましたが、割引率がすごくて半ば衝動買い。失礼ながら SONY と比べ緩い ? ! 出音の印象にチョットがっかり。 4 TAD-D1000 。これは馴染みのお店から"開封済みの新品、どう ?"のお誘いに乗ってしまった。これを機に DAコンバーター としての使用も開始。(車のインパネ内の盲蓋をオプションを付けて埋めたくなるのと同じで背面の端子をすべて埋めたくなる性格) 一度トレーの中にCDを入れっぱなしに気付かず移動。中でトレーから外れて出せなくなって仕方なく開腹。何とか出せました(笑) 5 現使用機の ESOTERIC Grandioso K1 。これも悪魔のささやきで購入。TAD は確かオーディオユニオンにそこそこの値段で売却。TAD に比べてリモコンの機能が少ない (電源 ON OFF 、入力切替等) のが難点。アキュフェーズも電源はリモコンで操作できないので、共にメーカーには要望を話した。

ストリーミング導入後は、皿も回る事が少なくなり専ら DAコンバーター になってますが (レコード同様掛け替えが面倒) 、この出音に不満は無く、物欲をそそる新製品も無いので当分このままかと・・・ また、肝心のユニット自体の生産するメーカーも限られてきたようなので (DENONは自社以外への供給は確か終了)、将来的にメンテも心配でしょうね。その点、エソテリックは安心かと。

先週からディズニーチャンネルで往年の STAR WARS を毎晩見ています。一本を一度に見ると飽きるので一時間の半分ずつ。 何故か話の流れは先ず 4 5 6 と来て、1 2 3 が続き、7 8 9 となってますが、この順番だと出演者の顔が若くなったり急に老け顔だったり前後してガッカリ。 初めて映画で観た時は映像や CG? に感動 (特に光速以上のスピードに移行する際の星の流れ方) しましたし、出て来るメカも斬新でしたが、今時見ると、話が進めば進むほどストーリー展開が複雑になるし、ドロイド以外の登場人物も普通の人間と怪獣風の人物 ? との差が酷い。 しかも帝国軍が毎回マヌケな最後。デススターも戦艦もあれだけ巨大で最高の防御体制の割には反乱軍のXウイング機数機で心臓部分に爆弾投下であっけなく大爆発。 ま、毎回ロードショーで観てその後発売の DVD も買いましたが、もういいやっていう感じ。飽きる。

やはり、私のお気に入りは 007 とミッションインポッシブル。007 は前作でボンドさんが殉職してしまったので次回作は未定(主役は決まったかも ? の話もあり)、ミッションインポッシブルの新作は今年5月末からロードショーだそうです。

今日は建国記念日なので病院は混みそうですが、午後から母の様子を見に行ってきます。 退院と診断書はどうなるのか・・・

1818の旦那 今日はオーディオいじりで光カートリッジですか ? でも、例のご近所さんとの絡みでお休みでしょうか ? その後文句は出ませんか ?

皆様 一日 ご安全に。

皆様、少し早い今晩は。

今朝も冷え込みましたね(-7度)。 此の処の冷え込みでやっと(さくら村)の何時もの冬かな~。

今日はオーディオ遊びは御休み、amazon・primeでマンガを観て過ごして居りました。 最近転生マンガ物に嵌まっております。 家内が言うにはロリコンになっちゃった~。 若い女性でも中身はオジサンとか面白いのですがね。

やっとフォノアンプ220を上杉に点検に出す事が出来る様になりました。 最初に不具合を感じたのが昨年の7月末でしたから点検・修理受付まで長かったな。 ま~ホーザンの消磁器で昇圧トランスを消磁してからは、セレクター・ミートノイズ以外は略正常に使用出来て居ましたので、大した修理は無いかと思いますが6年使用して居ますから定期点検も兼ねてかな。 クロネコさん荷物の取り扱いが雑なので、人が乗っても潰れないプチプチ材で厳重梱包です。

YS-2さん バブルシャワーヘッド安売り情報、ありがとう御座います。 家内に確認を取って購入かな。(お友達と何とか会とやらで出かけて居るのです)

私のCDP遍歴は沢山有る方かな? 殆どがDENON製品ですね。 初めて購入したのがDENON DCD-1600(1987年頃)→DCD-1650GL→少し高級にDCD-S10Ⅲ→DCD-S10ⅢL→DCD-SA1→DCD-SX DCD-SA1(2台目)→Accuphase・DP-700→DCD-SX1 番外編ではDENO DCD-1650AE→DCD-1650SE→LUXMAN・D-38u 多い時の手持ちは8台有りましたね~。(今でも7台、変わらないかな) 師匠と前モデルと聴き比べして意見が分かれたものでした。 今の手持ちはDCD-1650GL・DCD-1650SE・DCD-S10ⅢL・DCD-SA1・DCD-SX・DCD-SX1・DP-700 DCD-1650SEはその筋では有名だった方が改造した物で転売が出来ないのです。 アナログを再開してからはCDを聴く機会は少なくなったな~。

皆さん、こんばんは

ここに集まる人全員がDCD-SA1のオーナーさんだったとは驚きですね。 音の良さゆえなのか?出来栄えに対して実売価格の安さゆえなのか?またはその両方なのか? 僕は3台も買ったぐらいなので間違いなく両方の理由ですね。 2000年頃までは音の良いDACと言えばマルチビット方式と相場は決まっていましたが、2000年以降は1ビットDACが優勢になりDCD-SA1ではバーブラウンのPCM-1792と言うDSD信号も入力できる1ビットの名作DACチップを採用し、どこを叩いても共振しない筐体と相まって恐ろしいほど音の良いプレーヤーだったと思います。 SONYと比べて音が緩いガッカリの出音との投稿もありましたが、これは厚みと馬力や底力のある中低域とあまりにもスムーズ極まりない高域がそんな印象につながったのではないかな?

スピーカーと違ってCDプレーヤーの機種遍歴は記憶が薄くて2000年以前の記憶はかなり曖昧で、最初に買った機種は1985年頃のビクター製ですが型式は全く記憶にないです。価格は598か798のどちらかでしょう。CD盤自体の出来もよろしく無いのでレコードに匹敵することのない音と感じたのは覚えています。 1990年頃には市場評価の良いDENONのDCD-1650GL(マルチビットDAC)を買いましたが、この頃になるとレコードと張り合える音にはなっていた記憶がありますね。 その後はDENONのDCD-S10やLUXMANのD-10を立て続けに買ったと思います。どちらもマルチビットDACです。馬力や底力では1ビットDACよりもマルチビットで、ジャズを聴くにはマルチビット一択と思っていました。 LUXMANのD-10の後がDCD-SA1だったと思います。 これは特にお気に入りの機種で以降はSACDプレーヤーを買っていません。アナログレコードもキッパリと辞めてしまいました。

2010年の手前あたりでPCオーディオに関心が移りDCD-SA1のDAC部分だけを使ってパソコンのUSB出力→同軸デジタル変換をいろいろと試行錯誤するようになります。まだUSB入力のあるプレーヤーや単体DACが無かった時代でした。 しばらくしてUSB入力付きの単体DACが販売されるようになります。オーディオ店の試聴室にノートパソコンを持参して試聴することを何度かやりました。完成度はまだ日光の手前で試聴以前に安定した動作ができない単体DACがいくつもありました。多いパターンは早送り操作などで再生が止まってしまう現象だったと思います。 USB入力でまともに使えるなと感じたのは2013年頃になってからでした。ESOTERICのD-07X、LUXMANのDA-06と言った諭吉さん30人ぐらいの単体DACをいくつか買いました。DA-06は製品づくりのヘタクソなメーカーらしく音はまあまあでしたが再生停止した時や再生ファイルのサンプリング周波数が変わるたびに内部リレーがカチカチとうるさくてとても趣味のオーディオ製品とは言えないようなシロモノでした。今でもホームページの製品紹介ページには「リレー動作について」の苦し紛れの説明が残っている。ESOTERIC製品や半額のCEC製DA5ではそんな興ざめなカチカチ音は一切でない音声ミュートはできていたので、あのメーカーは今も昔もモノづくりのヘタクソなメーカーだと思います。メーカーに対する雑誌の評価は高いみたいだがかなりの広告料が貢がれているのかも。

2016年頃まではPCオーディオの構成で専用に自作した静音PCと単体USB-DACでの再生を続けましたが、オーディオにPCを持ち込むことから脱却することはつねに考えていました。そして2017年に満を持してESOTERICのネットワークプレーヤーN-01とDELAのミュージックサーバーの第2世代機を購入します。 N-01は当時は最も音が良いとされたAKMのAK4497DACチップを搭載したネットワークプレーヤーで驚くべき音の良さでした。一般的な電流出力型のDACチップだと電圧に変換するIV変換回路が必要だがAK4497はそれが不要な電圧出力DACチップで、それを8回路差動構成とする超豪華な回路になっていました。 ESOTERICのネットワークプレーヤーの系譜ではN-01以降はAKMチップを使用しないディスクリートDACとなったが、いまだに買い替えようとの気がまったく起こらないプレーヤーで2025年現在も継続使用中です。 DELAのサーバーはその後の買い替えで現在使用しているのは第3世代機。これも完成度は高いです。

以上がデジタル再生に関する遍歴を簡単に書きました。PCオーディオを始めたあたりがDACの原理や最も音質に影響するデジタル処理の何たるかやUSB伝送のイロハを真剣に独学した時期でメチャメチャ楽しい時期を過ごせた時期でもあります。

皆様、今日は。

今朝も極寒のさくら村の朝でした。(3日続けての-7度)

住宅が寒冷時仕様で無いので(こう冷え込む)と家の中の水道やトイレの凍結対策で暖房費が大変です。 なにもしなかったら朝キッチンの蛇口が凍って居ますね。 オーディオ室も深夜からONタイマーで機器の結露防止の暖房です。 幸い隣も深夜は窓を閉めて居るので、エアコンの室外機の音の苦情は来ないので助かります。

之からチョット遅れてのオーディオ遊び4時間出来るかな~。

38兄弟さん ネットワークオーディオの極致に至る迄には大変だったのですね。 CDPは音の好みも有りますし他の機器との相性も有りますから~。 場合によっては聴くジャンルによって会う合わないも有るかな。(3~4台繋いで居ます) 最新のCDPは分かりませんが、真空管アンプに合うCDPのベストはSA1とS10Ⅲかな~。 如何いう分けかS10ⅢLは相性が駄目でした。 PMA-S10ⅢLもTANNOYとの相性も悪かったですね~DALIとは良かったですが。

YS-2さん 今の処は隣からの苦情は来ていませんので助かります。 チョット精神を病んでおられる様ですので対応には気お使いますね。 (故)上島龍平では有りませんが、訴えて遣ると言うわりには何年も訴訟沙汰にはなって居ません。

さて二階に上がります。

皆様 こんばんは。

年末に比べ、日が長くなってきました。あと一か月ちょっとでお彼岸ですからね。

昨日は母の様子を見に行ってきましたが、要経過観察の部屋から通常の部屋に移っていました。 リハビリ以外一日然程動かないし、病院食もかなり塩分を控えた味付けらしく食欲も湧かないとか。自宅に居ればそれ以上に動かない人ですから、毎日口角、歩行、脳のリハビリを半ば強制的にしてくれるのでありがたいです。 退院まではもう少しかかるでしょう。

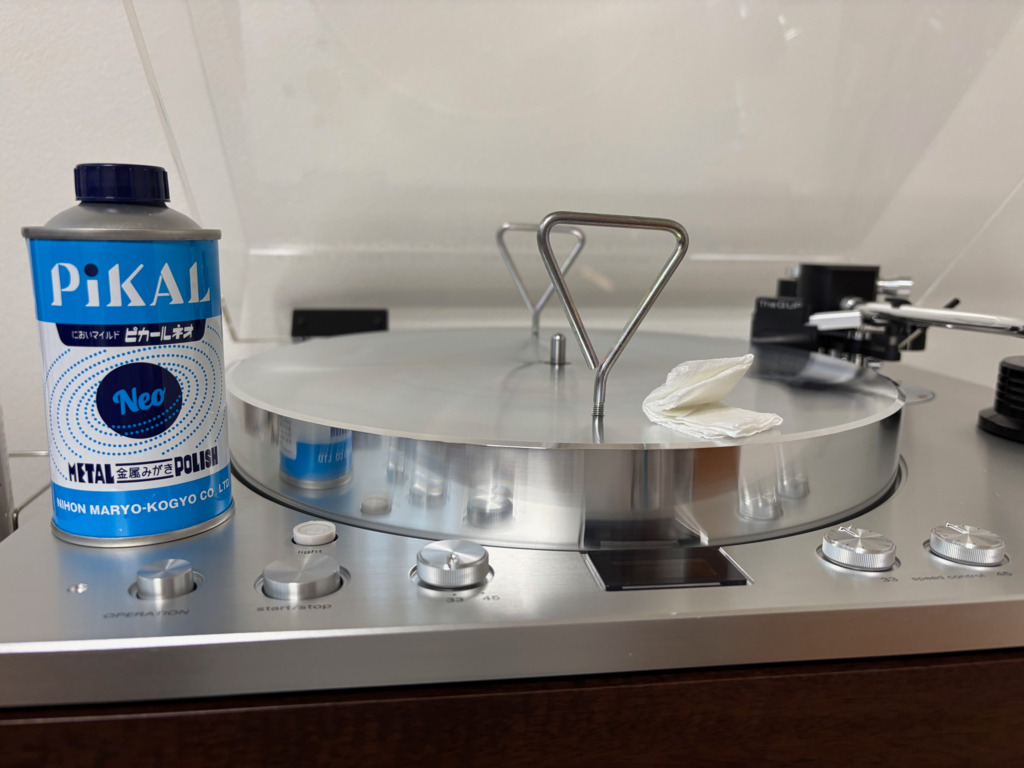

今日は以前1818さんから教えていただいた「ピカール」で午後からターンテーブルを拭きふき。においの少ない”ネオ”。おかげでピカピカ。車用のコンパウンドより断然良いですね !

ついでにセンタースピーカー下から AVアンプ 専用の小型モニターの移設。 AVアンプ の設定をいじるのにいちいちテレビを点けなくても良いように以前から使っていましたが、上下左右に画面を入れ替える事が出来るのので設置条件が自由自在。しかもアマゾンで ¥7.200 チョット。画質も優れものです。

38兄弟さんの PCオーディオに掛ける情熱は凄いですね。しかし皆さんがこの DENON機 持っているのには笑った・・・

”なにもしなかったら朝キッチンの蛇口が凍って居ますね。 オーディオ室も深夜からONタイマーで機器の結露防止の暖房です。”

ご苦労様です。建物全体や窓の断熱はどうされてますか ? ヒートショック防止の為にも何かしら抜本的な対策が必要かと。 でも、お隣、静かになって良かった。

昨日はウオーキングはサボりましたが、今日は整骨院のついでに真面目に 3Km 。

今夜も皆様 ご安全に。

皆さんおはようございます。

唐突ですが、Chat GPTの利用はされていますか。

私は時々質問を(特にオーディオ関連)しているのですが、先ほど、 「B&Wのスピーカーは周波数特性がフラットでないにも関わらず、音が良いのはどうしてですか。」 と訊いたら、オーディオ評論家顔負けの簡潔明瞭な答えに驚きました。 少し長いのですが読んでみてください。

Bowers & Wilkins(B&W)のスピーカーは、周波数特性が完全にフラットではなく、特定の帯域にピークやディップ(デコボコ)があるにもかかわらず「音が良く聞こえる」と感じる理由はいくつかあります。

ボーカルや楽器がクリアに聞こえる 音の立体感や臨場感が増す といった効果を生み出しています。これが「心地よく聞こえる」要因のひとつです。

中高域のエネルギーを高める → ボーカルや楽器が前に出る 低域を適度に強調 → 迫力と深みを演出 特に、クラシックやジャズ、ロックなどの音楽を生き生きと再現するための調整が施されています。

低音域の共鳴を適切にコントロールしつつ、余計な響きを排除 高音域の伸びをよくしつつ、耳障りな部分を軽減 音の定位や奥行き感を向上 といった効果を生み出し、測定上の特性以上に「実際に聞いたときの音が良い」と感じる仕上がりになっています。

スピーカー単体の周波数特性はデコボコでも、部屋で聴くとバランスが取れる ルームアコースティックの影響を考慮した設計 特に、B&Wはプロのスタジオモニターとしても使用されることがあり、録音現場での再生環境を意識した調整がされているため、リスナーにとって心地よいサウンドになるよう工夫されています。

結論 B&Wのスピーカーは、測定データ上ではフラットではないものの、 ✔ 人間の聴覚特性に合わせたチューニング ✔ 音楽のダイナミクスを強調する設計 ✔ ユニットやキャビネットの工夫による高解像度の再生 ✔ 実際のリスニング環境に最適化 といった要素によって、「自然で心地よく、リアルな音」に聞こえるように作られています。

これは、単なる「測定の良し悪し」ではなく、「実際に聴いたときの音楽の魅力を最大限に引き出す」というB&Wの哲学によるものですね。

gikiさん

ChatGPTなど生成AIの進歩は著しいですね。 質問への答えが一見すると起承転結や論理構成がまるで人間が書いた文章のようなので、さらっと表面的に読んでいるだけだと鵜呑みにする人は続出すると思います。それぐらい凄いと思います。 迷惑メールのたどたどしい日本語訳も真っ青で、これが悪用されると社会が混乱する姿が目に浮かぶようです。 しかしChatGPTだと学習したテキストデータの鮮度が古くて2021年頃までの情報しかないらしいので最新の情報が出てこないのと専門的な質問には間違った答えは結構多いですよ(例えば大学の入試問題を質問してみるとわかります)。 ちなみにChatGPTに貴方は信頼できますかと質問すると次のような回答になります。

「はい、私は信頼できるAIとして設計されていますが、完璧ではありません。私が提供する情報は、できる限り正確で信頼性の高いものを目指していますが、私はあくまで機械学習モデルであり、常に最新の情報を把握しているわけではありません。また、特に専門的な分野や重要な決定を下す際には、専門家の意見を求めることをお勧めします。 もし私が提供する情報に不安がある場合や、もっと深く調べたい場合は、他の信頼できる情報源と照らし合わせてください」

B&Wのスピーカーの音を表側からまともに質問すると過去のカタログのテキストデータを駆使して完璧な文章で答えが返ってくるでしょうね。 そんな場合は裏側から質問するのがコツです。その方がホントらしい(信頼できそうな)答えが期待できると思います。 例えば、B&Wのスピーカーの音が悪いと言われる理由は何ですか?と質問すると次の答えが返ってきました。

「Bowers & Wilkins(B&W)のスピーカーが音が悪いと言われる理由には、いくつかの可能性が考えられますが、必ずしも全てのユーザーが同じ評価をしているわけではないことに注意が必要です。音の好みは非常に主観的であり、以下のような理由が挙げられます:

1.音のキャラクターやチューニング: B&Wのスピーカーは、特定の音響的特性やチューニングを持っています。例えば、高音がシャープで明瞭に感じられる一方、低音がやや控えめに感じることがあります。これにより、低音重視の音を好むユーザーには「音が薄い」や「バランスが悪い」と感じられることがあります。逆に、音がクリアでディテール重視という特徴を評価するユーザーも多いです。 (中略) 5.ユーザーの期待と評価: B&Wは高級スピーカーとして広く認識されていますが、その価格に見合った音質を求めるユーザーも多いです。期待値が高すぎると、少しの不満点が「音が悪い」といった評価に繋がることもあります。

つまり、B&Wのスピーカーが「音が悪い」とされる理由は、主に音のキャラクターやリスナーの好みに依存する部分が大きいと言えるでしょう。音の好みは人それぞれなので、一概に「音が悪い」と決めつけるのは難しいですが、これらの点が影響している可能性があります。」

起きた時は雨がパラついていましたが、今は雪に。予報通り暴風が吹き始めてきました。今日は一日部屋にお籠ですね。

gjkiさん オーディオ関連を ChatGPT に質問するとはなかなか面白い発想です。

”Chat GPTの利用はされていますか。”

例の中華製の物よりはまともでしょうが、ほとんど使った事が無いです。何か調べたければカテゴリーは違うでしょうが、もっぱら Wiki で済みます。38兄弟さんの逆方面からの質問も良さげです。

認知症のおばあちゃんの相手を AI にしてもらう You Tube 。 https://www.youtube.com/watch?v=2nTU-863bwk https://www.youtube.com/@positivenana 日付の認識も全くできていないので、ある程度認知症は進んでいるようですが、このおばあちゃんの相手をする家族もご苦労されている事と思います。 そこで会話が進む様に事前に AI に学習、設定させたようで、当の本人は機械相手ではなく本当の人が会話の相手をしてくれているものと思っているのでしょう。

なんか見ていて皆気の毒に思えましたが、でもこんな有効な使い方もあるんですね。

今日も一日 ご安全に。

38兄弟さん

>裏側から質問するのがコツです。その方がホントらしい(信頼できそうな)答えが期待できると思います。

グーグルで検索するよりは広範囲な情報源からの回答が帰ってくるようで、Chat GPTをたまに活用しますが、なるほどそれは思いつきませんでした。

スピーカーを何機種かあげて、それぞれの長所と短所を訊くと教えてくれて、彼(彼女)?はななかなか使える奴です。

閑話休題

お三方それぞれCDPにはかなり入れ込んでいらっしゃるようで。

私の初めてのCDPは1987年購入のDCD-1600で、以来、ティアック中古(型番失念)→DCD-SA1→DP-550+CDS-2100(一時併用)と買い換え今はDP-570です。

CDが発売されてもレコード第一のオーディオをやっていましたので、CDPは必要最低限の所有でしたね。

>1818さん 今でも手持ち7台とはすごい! >初めて購入したのがDENON DCD-1600(1987年頃) おお~、同機種を同年に買ったとは。

>YS-2さん ターンテーブル磨きは以前した事がありますが、100円ショップで買った金属(アルミ?)クリーナーで? 汚れを拭き取る時のウェスが悪かったのか、写真のようには綺麗になりません。 なにか特別な材料をお使いですか。

さて、プラチナムを待つ間に定在波対策をするべく、先日買った低反発マットレスで自作しました。支えとして中には棒を入れています。材料費計14,000円。

なお、後にあるのは一時拝借中のベスト電器の店員さん自作品です。

して、その結果は、 うーん、こんなものか。 低音がすっきりしたと言うよりは、まとわりついていたモヤモヤが僅かに気持ち減少したかな?いや、気のせいか?

SPがダリのセンソール1(ウーハーが13cm)で低音が余り出ないから、効果がはっきりしないのか。

現状こんな感じです。

gjkiさん 再度です。

”なにか特別な材料をお使いですか。”

いえいえ、1818さんに教わった ピカール ネオ とぼろタオルです。Amazonで ¥500 しない (プライム会員なので、こんな物まで送料無料は申し訳ない感じ) 。量もこの位で十分。手が汚れますから、使い捨てのビニ手は必須です。 https://www.pikal.co.jp/wp/product/11300/

以前ターンテーブルの汚れをどうしたら良いかラックスマンに直接訊きましたが、その時は無水アルコールで拭いて下さい、でしたが、これは × 。取れません(-_-メ) 車用の極細コンパウンドも試しましたがこれも日光には行けず。円周部分のみですが、同じ磨き方でもピカールは効きます。1818さんの頭ほどになります (大変失礼 !)

”先日買った低反発マットレスで自作しました。”

お部屋が広そうですから、これじゃ足りないかと思います。もっと沢山 or 上に伸ばす or 吸音効果の高い材質に、また、もう少しスピーカーは前方に出してみては如何でしょうか ? !

ちなみに、アキュフェーズのフォノイコは C-37 or C-47 でしょうか ? MC なら、トランス使い or 内蔵ヘッドアンプ でしょうか ?

YS-2さん、情報ありがとうございます。

金属磨きなどめったにしないものですから、100円ショップで買った物を使用したのですが、ピカール ネオ Amazonで ¥500 しないならば一本買っておこうと思います。

低反発マットレスがどの程度効果があるのかは、プラチナム1003Gが届いてからの検証になりますが、その時の結果がどうであれ、これ以上長く太くするのは視覚的に抵抗があります。そうかと言って見栄えの良いオーディオ用製品は数万円するし、効果が無かったらなあと思うと躊躇します。

フォノイコはC-47、ヘッドアンプです。 これに買い換えたのは、MCバランス伝送がどれほどのものか?を試したかったからです。

アンプ+イコライザーの経緯と音質向上を、敢えて数値で示すと以下のようになります。

E-560+AD-10とAD-5からC-2420+AD2820へ MMもMCも100%の音質向上、つまり、2倍よくなりました。

C-2420+C-47へ交換したら MMの音は5割アップです。S/Nが18dB(カタログデータ)良くなりましたので当然。 肝心のMCバランスは期待ほどではなく、2割アップと言ったところですか。 これについては後日再度アンバランス接続と比較試聴します。

日中は久々のに二桁代の最高気温12度、暖かったので外のアース接続確認を使用と接続ボルトを外してさて準備完了の処で、簡易測定の為に引っ張ってきた電源ケーブルのコールド側を確認するのに検電器を刺そうとしたら、手からポロリとコンクリートの上に落ちてしまい壊れてしまいました。 之ではコールド側が分からないと断念して後片付けが終わった時に気が付いた事が、アース(接地)の端子が有るのだからテスターで確認出来たじゃない。(涙)

昨日はオーディオ遊び後半に低血糖になってしまいチョットやばかったです。 何時もならオーディオ室にもブドウ糖を置いて有るのですが無い、未だ少しは大丈夫かな~と続けて居たら目が霞んで来て之はマズイと急いでリビングに降りて行ってブドウ糖を摂取、回復するまで2時間ほど掛かってしまい、オーディオ室に行ってオーディオ機器の電源を切ったのは21時を過ぎて居ました。

(ChatGPTなど生成AIのしてくれるのです) 何か怖くて未だ使った事は無いです。 然し質問に真面に回答してくれるのですね。 そう言えば少し前に中国で最新の生成AIが出来たと話題になって居ましたが、最新のCPU無しで如何したのでしょうかね。 開発者のインタビューでは非公開とか。 アキュフェーズCDPみたくDACを多重構造と同じだったりして。(無いかな) アキュフェーズのCDPは昔からDACの多重構造で制作して居ますが、メリットは有るのだとは思うのですがそんなに必要なのかと?です。 家のDP-700何て片側8層、当時のDP-900は片側16層、現行機器でも半分の層です。

数日暖かい日が続きそうですので、明日はリハビリに行ってからオーディオ遊びで、日曜日にアース(接地)の点検かな。

YS-2さん ピカールの出番が来ましたね~、綺麗になったのは良かったです。 磨くのは程々が一番ですよ~私の頭みたくピカピカ(鏡面仕上)にしてしまうと大変ですから。 過去にブルーマジックなど何種類か使用してみましたが、ピカールが部材に対しての攻撃力が少ない割には綺麗になりますし、拭き取るのが楽で良いです。 之は遣りすぎ。

家の構造は初期のセラミックコンクリートで厚さは13㎝有るのですが、内壁が無い一体構造なので13㎝のセラミックコンクリートの内側が内壁になって居ます。 当初の説明では断熱効果も有りますとの事でしたが、冷え込みが強いと効果が無いですね。 その後セラミックは8cmにして内壁を作って断熱材を入れる構造に変更になりました。 今は無きミサワのセラミックコンクリート住宅。 1階の窓カラスは当時は高価だったペアーガラスにしたのですが効果の方は少し?が付きます。 以前、防音ガラスを入れる時にガラス屋さんに見てもらったら、当時は此のペアーガラスは流行ったのですが余り評判が良くなかったとか。 それに結露が出来ないと言う分けでしたが、早い物は数年で真空が抜けて効果が無くなるとの事でした。 確かにペアーガラスは結露しないな~と思って居ましたが、新築から5年程で結露が出来る様になりましたね。 数年前に家内の部屋の窓ガラスを日本板硝子の少し高価なペアーガラスに交換しましたが古いペアーガラスとは全然違います。(断熱効果に防音効果が違う) リビングも交換したいのですが、窓ガラスの数が多くてお値段が~。

gjkiさん ピカールの仲間入りしませんか。 柔らかいタオルで磨き拭き取りをすると綺麗になりますよ。 サイド部分を磨くときには旋盤目に沿って回しながら磨くと良いと思います。 旋盤目を消さないように優しく。 旋盤目が斑になってしまったら、ポリッシャーで鏡面仕上げかな。

話は変わりますが、昨年の今頃は可なり暖かくて3月上旬に桜が咲いてしまう何て言って居ましたが、今年は2月後半になっても寒さが一段と厳しくなりそうです。 予報が当たれば週明けから極寒の寒さ、-7度が連発で最高気温も6~7度。 未だ光熱費には悩まされそうです。

昨日までの暴風もほぼ収まり、暖かな陽気。それに誘われて午前中にウオーキング。そのついでに 100均 にも寄ってきました。

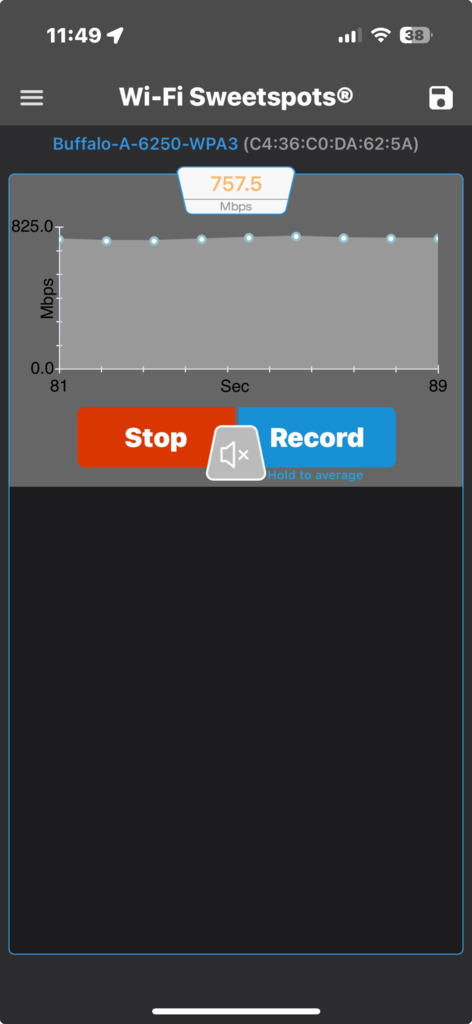

先日見た you tube で、無線Lan親機の背面にガステーブルの周囲に立てて油跳ねを防ぐアルミシートを貼ると速度アップ、とあったので実行。 速度アップの効果は想像にお任せします・・・ (-_-メ) 誤差の範囲内。

その際、左チャンネル背後の配線処理の大幅な見直しもしてみました。 結果、240V 迄対応の ACアダプター は極力ダウントランスからの給電に (ザっと数えて8個以上ある) 。光ファイバーも綺麗に引き回し、結果 ACアダプター 用の延長コードや四股コードも計4本廃止。自己満足ながらスッキリしました。

てな事で今日もこんな事をしていて、もうこんな時間。

1818の旦那、低血糖症状、大丈夫ですか ? ちなみにターンテーブルの上面をここまでピカピカにするのにどれ位時間かかりましたか ? かなり掛かったのではないかと(笑) ピカールって、汚れていなくても、磨いている最中も布で拭き取る時も黒くなってくるのでしょうか ?

暖かいのも月曜日くらいまでで、その後は再び常套句の今シーズン最強寒波がまた襲来とか。

今日、検査の結果で悲しい事が発覚して治療は多分出来ないでしょう。(涙) 悲しい結果が出たので暫く書き込みを御休みします何て書いたら大変な事ですが、オーディオ遊びをする前に外のアースを測定してみました。 北側は26Ω・西側は29Ω・一番低い分けの鉄塔が何と49Ωも(以前は17Ω)、鉄塔が接地抵抗を上げていた原因には驚きです。 コンセントのアースを少し前に計った時は16Ωでしたが今は18Ω有ります。 此の数値でも抵抗計算をすると11Ωくらいの数値になるのですが飽和状態になっちゃっているのかな。 アース棒の打ち込み間隔は3m打ち込みに対して3.5m離して打ち込んで居るのですがね~。 ステンレス板を埋設して果たして何Ωの接地抵抗が出るかな?。 (200㎝×38㎝)北側の接地棒の総面積約4000㎠(26Ω)→ステンレス板は約7400㎠で最悪20Ω・良くて15Ωで飽和状態を考えても接地抵抗12Ω迄は下がって欲しいです。 然し此の暖かさなら準備をして置いて穴掘りを出来ましたね~。(明日は+16度も)

YS-2さん 無線ルーターの後ろにアルミ拍ですか、確かにルーターのアンテナからは360度電波が出でいますから、壁側の電波を反射させて方向性を持たせるのは一理あるかな。 それよりも電波法を改正してもらって、せめて1Wの出力に上げて欲しいですね。

ピカールの拭き取りはタオルが黒くなりますよ~ブルーマジックから比べたら可愛いものですけどね。 之のがチョット強力なのかな?。 プラッターの鏡面仕上げは妥協出来るまでには3日掛かったかな~。 サイド面はポリッシャーを使えば30分も掛からなかったのですが天板部分は結構掛かりましたね。 一番気にしたのが拭き取り時の拭き取り傷です。 柔らかいタオルでも微妙に細かい磨き傷が残るので、最後は車用のワックス拭き取りクロスをポリッシャーに付けて拭き取りました。

38兄弟さん フォノケーブルのバランスタイプで不思議に思う事が有って各メーカーに確認した事が有りました。 バランスなのに何故アース線を付けていて接続を推奨するの。 確かにアース線をフォノに接続した方が気の生か好い音になった様な。 メーカーさんによってアース線の取り出し方は違うようです。 5pin端子のアース部分からグランドとアースを取る処と、グランドはアース端子から取ってアース線はフォノケーブルのシールド部分から取るとか、有るメーカーはバランス入力はホットとコールドだけですからアース線は必ず接続してくださいとか。 以前アース線が無いバランスタイプのフォノケーブル(上杉試作品)を使用した時に、一部のカートリッジの音がモヤとなってしまった事が有りました。 上杉さんも市販品はアース線を付けています。 現状販売されている国内物のバランスフォノケーブルでアース線が無い物はオルトフォンくらいだと。 アース線を付ける事でグランドとループしないのかと不思議に思ってしまいます。

1818さん

今日はこれから麻雀対戦なので思ったことをちょっとだけね。

>5pin端子のアース部分からグランドとアースを取る処と、グランドはアース端子から取ってアース線はフォノケーブルのシールド部分から取るとか、有るメーカーはバランス入力はホットとコールドだけですからアース線は必ず接続してくださいとか。

1番目のは一般的ですよね。3番目は掟破りかな。2番目のパターンは悪いけど書いてあることの意味が3回読んでも理解できなかったですわ(笑)。

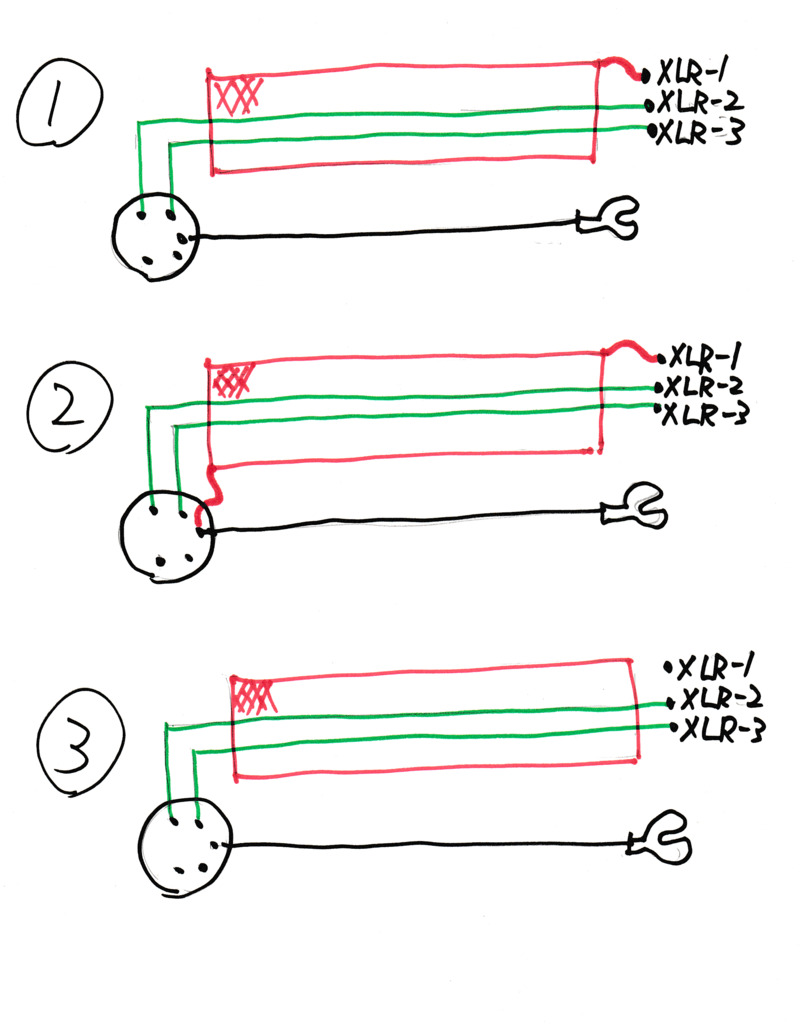

僕はとっくにレコード再生を辞めて手元に装置もないので実体験としてわかりませんが、XLR受けのフォノケーブルは写真の通り3パターンぐらいに集約できるのではないかと思います。

まず5PINのトーンアームアースはアース線へ、これはどのメーカーでも共通でしょう。 違いが出るのはシールドの落とし方で3パターンですね。

理屈から考えて音の良い順序は、①>②>>>③と思います。 ①は理想的なフォノアンプ側での1点アースが実現しています。③のメーカーがもしあるなら教えて欲しいな。

1818さんもそれだけオーディオいじりが好きなのだから、フォノケーブルは自分で試聴してみて納得のいく形で自作するのがベストだと思いますね。 RCAのラインケーブルなんかでも同じで、1芯シールドで作る人もいれば2芯シールドで両端シールド落とすか片側だけ落とすか、片側だけならどちらを送り出し側・送り先側に向けて接続するか、自作者は自分のポリシーでやっていますね。XLRのラインケーブルはその点では悩むことはありませんね。

時間が無くなったので、アースループの話はまた後日に。

今朝も穏やかな天候です。

1818の旦那 ”今日、検査の結果で悲しい事が発覚して治療は多分出来ないでしょう。(涙)” 重大な案件でしょうか ? ! とにかくお大事になさって下さい、としか言いようがありませんが・・・

ピカールの件、やはりそう簡単にあの仕上り迄出来ないんですね ? ! やってみる価値はありそう。

アースループって、奥が深い。38兄弟さんの説明も判るような判らない様な・・・ もう一つ判らないのが、スピーカーケーブルのドレイン線。 https://www.luxman.co.jp/product/jps-100 を使っていますが、”JPS-100は高純度無酸素銅(OFC)を芯線とドレイン線に採用。”のドレイン線って、何の効果があるのか、両端 or どちらかの末端 をアンプ側 or スピーカー端子 のどこかに接続する物なんでしょうか ? お判りになる方、いらっしゃいます ?

毎日が日曜日になって早や2か月以上経過。副業先では、定年後数か月も暇で居るとおかしくなりそうでアルバイトに来た、という人が少なからず居ましたが、今のところする事が無くて暇、とかそれが原因で心身に不調とかは幸いないですが、皆様はいかがでしたか ?

来週から娘と孫が来ます。すると居る間 (2週間は居る予定とか) はレコードクリーナーは騒音で使えない・・・また、使用開始が伸びそう(-_-メ)

今日も暖かいのでウオーキングは午前中にしましょう。一日 皆様 ご安全に。

今日は暖かい一日でした。 予報時通り+16度・最低気温も+3度、日中はエアコン暖房控え目で十分でした。 明日迄は暖かいですが、火曜日からの冷え込みは厳しそうです。

YS-2さん (重大な案件でしょうか) 確かに重大な案件なのですが直接の対策が出来ないので他で対応します。 鉄塔から取って居るアースなのですよ~。 今日も念のために鉄塔の一番下の部分をルーターで少し削って腐食部分をなくして確認して見ましたが結果は同じでした。 早めに穴掘りしたいのですが暫く寒さが続きそうですから3月になってしまうでしよう。

確かにオーディオケーブルは不思議な世界ですよね~。 そこまで必要あるのと思ってしまいます。 ドレイン線はメーカーの説明が有りますから、多分付けた方が音が良かったのでしょう?。 あのトレンド線をアンプ側で引っ張り出してアースに落とすとか、仮想アースに接続するとかアコギのグラウンディング・コンディショナーと接続すると効果はもっと出るのではと妄想してしまいます。 良くスピーカーケーブルにアルミテープを巻くと音質が向上すると言われて居ますが、試して見たいと思って居るのですが中々実行には至っておりません。

フォノケーブルのバランスタイプは購入した物はフェーズメーション・サェク・上杉(貰い物)試聴したのはCC-1200D ゾノトーンの高級な物と安価な物ですが、どれも音が違うのは面白いものです。 RCAタイプを入れたら後3~4種類は増えますね。 でも~一番あっているなと思うのはオール・オルトフォンの組み合わせかな。 (アーム309D・フォノケーブル6Nハイブリット・カートリッジSPU-synergy)

38兄弟さん 麻雀対戦は楽しく過ごせたかな~。 図面まで書いて頂いての説明ありがとう御座います。 以前は色々とケーブル類を自作して居ましたが、今は半田鏝とはご無沙汰して居ります。

今夜の夕ご飯は美味しいものが食べられるかな~。

YS-2さん

>”JPS-100は高純度無酸素銅(OFC)を芯線とドレイン線に採用。”のドレイン線って、何の効果があるのか、両端 or どちらかの末端 をアンプ側 or スピーカー端子 のどこかに接続する物なんでしょうか ? お判りになる方、いらっしゃいます ?

これは難問ですよ~ このケーブルは紹介ページを見たところPSEは取得していないので、メーカーが売る製品としては電源ケーブルには使えない。つまり電源アース線ではないと言うことになります。 スピーカーでアース端子があるのはタンノイぐらいしかないけど、全部のタンノイ製品にアース端子がある訳ではないのでタンノイの技術者でも全員がアース端子の意図を理解しているとも思えないしそれほど重要な位置づけではないのでしょう。 そう考えるとそのケーブルのドレイン線の目的は一つしか思い浮かびません。 タンノイの一部製品用の静電気対策が目的と思います。 タンノイスピーカーのアース端子はユニットのフレームや筐体の金属部に落ちているはずですが、化繊の吸音材とかサランネットとか帯電しやすいパーツはいくつかあります。 なのでB&Wのオーナーさんには不要なものです。 お使いなのであればラックスマンに聞いてもらうのが一番です。あとで答え合わせをお願いしまっせ~

そのケーブルは静電容量を明示してあるのは良心的だと思います。モガミのOEMのような気がするね。 立派な衣装を着せて豪華に見せて販売されてるケーブルは一杯あるけど電気特性を明示していないのはいただけませんね。

昼までは日差しもあり、昨日の暖かさが残っていましたが、午後からは予報通り気温急降下。先程から吹雪いてきて、あっという間にこの状態。

ここ数日、自室の大物、小物の整理整頓をしています。昨日は保存していた各種機器類の取説やらカタログ、領収書類の断捨離。年末だけ買うステサンや保存していたオーディオ誌も一年以上経過していた分は、どうせ見ないし必要な部分は切り取って他は捨てました。

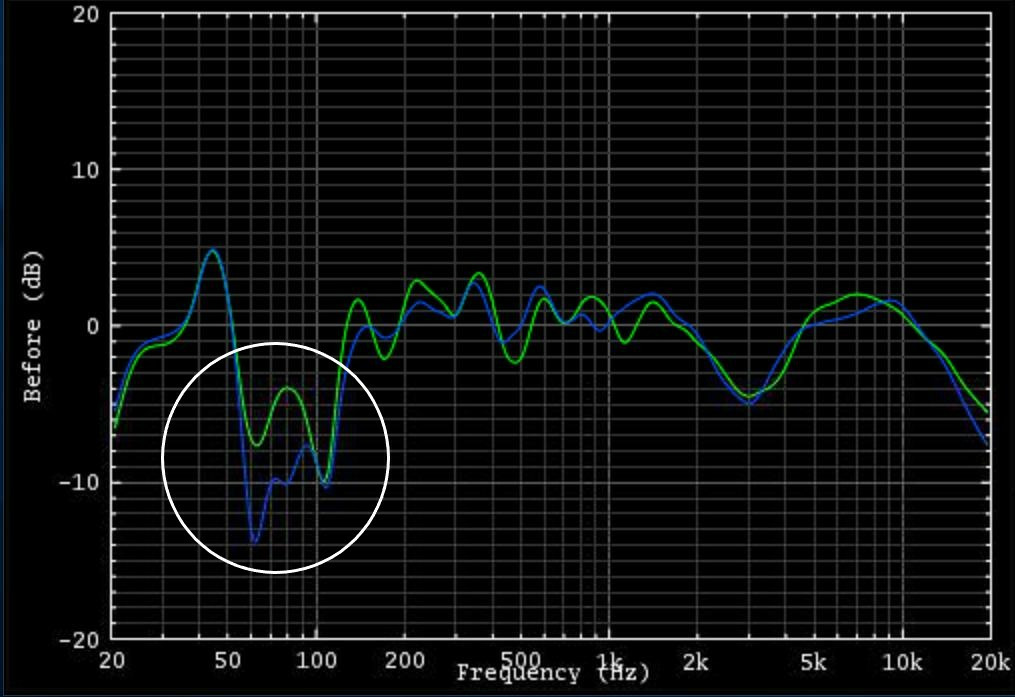

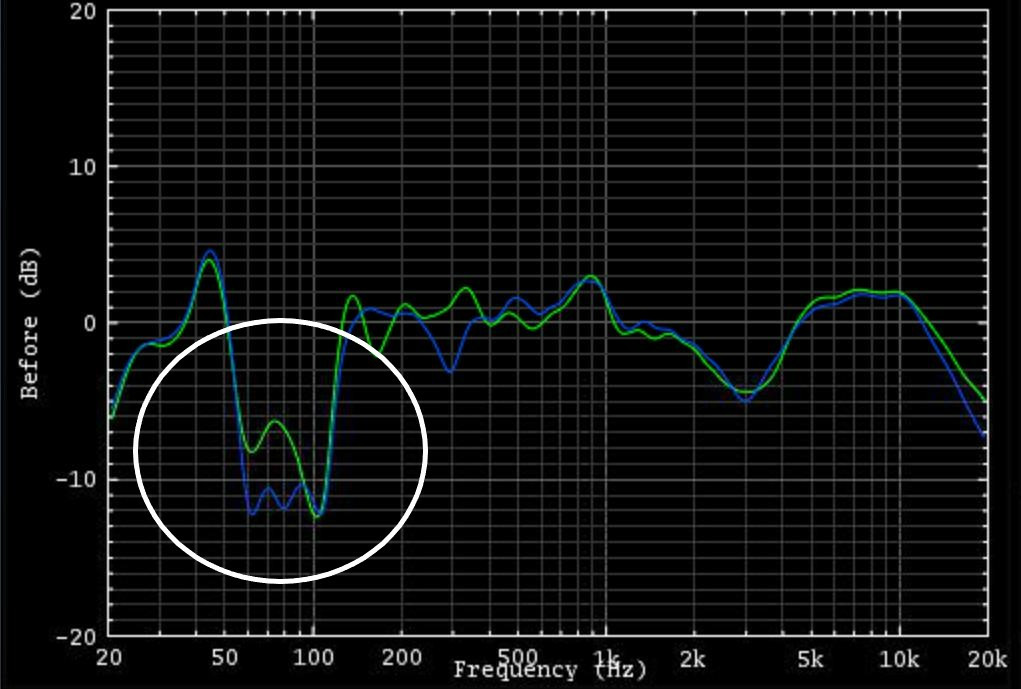

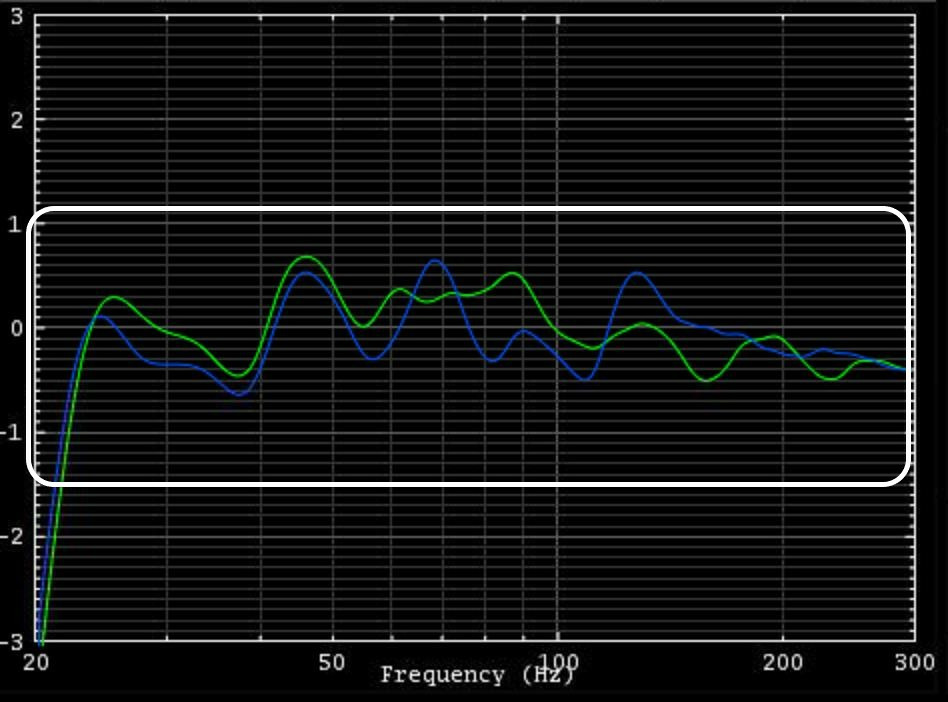

その続きで、ヤマハの調音パネルや他の調音材等をすべて外したらどうなんだろう、との事で外したり入れたり、場所を変えたり色々とトリノフオーディオで測定の繰り返し・・・ 現状の測定結果

結果は、これ https://hspc.ocnk.net/diary-detail/83 を入れていても外しても計測結果は変わらず。決して数値を追い求める訳ではないですが、やっぱりオカルトグッズだったかも・・・(-_-メ)

唯一、ヤマハ調音パネルをスピーカー背後より一次反射面に設置した際は低域の暴れが少なく、 結果手動での補正が簡単にほぼフラットに持っていけました。

スピーカー背面での定在波よりも部屋の響きに関係する一次反射面対策も重要かと。ヤマハパネルはその後ろのゴタゴタを隠す目的もありましたが、それらは排除するのが良いかもしれませんね。

gjkiさんには色々と調音関係で申し上げましたが、過ぎたるは及ばざるがごとしかもしれませんし、シンプルイズベストかも。

当分はこの体制で聴きましょう。

明日も皆様 ご安全に。

”お使いなのであればラックスマンに聞いてもらうのが一番です。あとで答え合わせをお願いしまっせ~”

ラックスマンに訊いてみますね !

皆さんこんにちは。

YS-2さん 低反発マットレスの「自作定在波改善品」の効果ですが、あれから何度か有り無しを試しました。 ダリのセンソール1では効果無しですね。 と言うか、ウーハーが小さいためか、そもそも低音のぼんつきがほとんどありません。 小口径スピーカーの引き締まった低音、ボーカルとバックの楽器との分離も良好です。

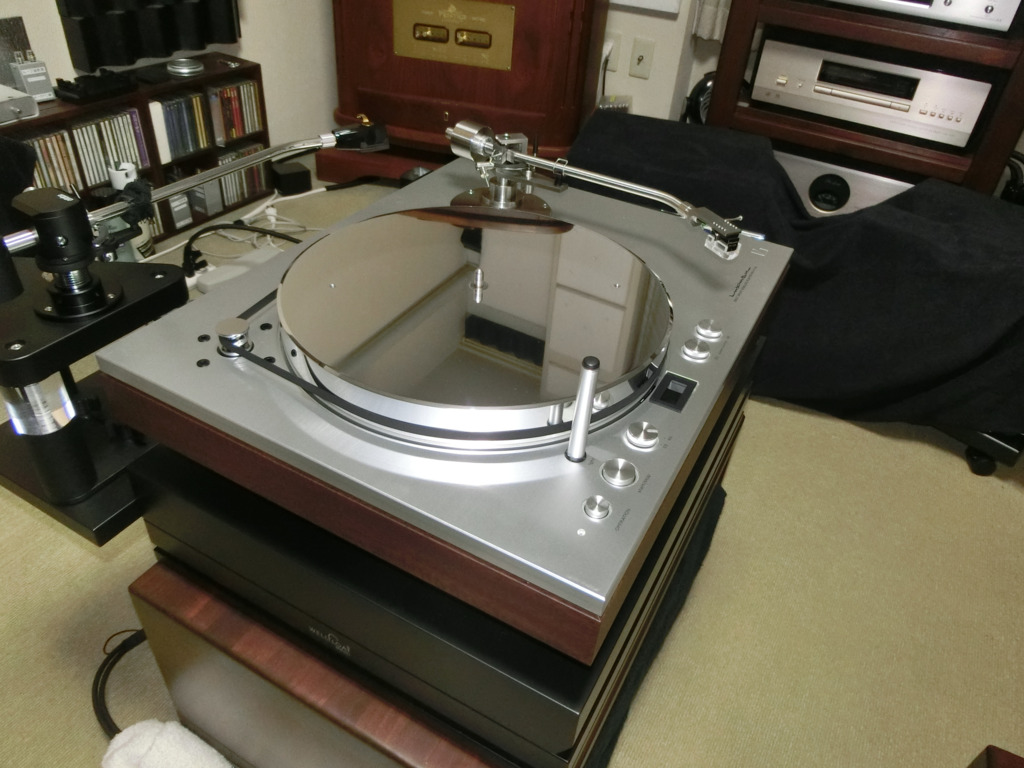

さて、個人的な好みの話で申し訳ないのですが、以前からグランツのアーム(Sタイプ)はなんでこんなにかっこいいんだろうかと思っていました。

各部の精巧な造り、ステンレスの色合い、全体的なデザインの秀逸さ、色々あるのですが、アームの形状にもあると気づきました。

それはどこでアームを曲げているかです。

カートリッジ取り付け部のすぐ後で曲げて、ストレート部分が長い形状としています。 これ、見た目だけではなく音にも効いているのでは。

アナログ誌の濱田さんの記事を思い出しました。

「安いアームは曲げやすい所で曲げていますよ~」こんな文面でした。

そこで色々なプレーヤー(写真)を見てみると、確かに安いのはアームの中央あたりで曲げていて格好が悪い。

グランツ、PD-191Aのサエク、SL-1000R付属と比較したらそのとおり。

と思っていたところ、サエクアームの新製品情報をSound Tecの動画で見ました。 2月発売予定のWE-709、税込み85万。PD-191Aのアダプターが5万5千円。 で、さっきサエクに電話したら発売は4月との事。

これをPD-191Aのアームと交換したら。外したアームはヤフオクで売るとして。

デザインは文句なし。ただ一つ気になるのはサエク毎度の9インチ。うーん、10インチならすぐにでも欲しいのだがなあ。

またまた物欲が。

此方は寒波が肩透かしかな~。 今朝は-3度予報より暖かいです。 予報が当たれば木曜日からは可なり冷え込みそうですが。

今朝は朝一(9時から)のリハビリで一汗掻いて来ました。 運動で汗を掻くと言うより暖房が強すぎて少しの運動で汗が出て来てしまいます。

YS-2さん 杜の都の雪は如何ですか?、此方は此の此の儘で行けば冠雪が無い冬になりそうです。 毎日が日曜日でも何かと遣る事が有れば結構暇は潰せますよ。 特に没頭出来る趣味が有れば再復帰は無いでしょう。

gjkiさん 後でグランツのアームと光カートリッヂのチョトしたレポート報告しますね。

38兄弟さん ホント、オーディオケーブル関連は立派な衣装を着せて高値で販売して居る処が多いですよ~。 昔の話で海外製の数十万のケーブルの中身がカナレだったとか、三菱電線がケーブル類を販売して居た頃に同じ線材を使用して立派な化粧をさせて有るメーカーは20倍以上の値段で販売して居たとか。 少し高級なオーディオを始め頃はRCAケーブルは白・赤の付属物でスピーカーケーブルは透明の2mm²で十分だったのですがね。 フォノケーブルはプレヤー本体から出て居る物しか使用出来ませんでしたが何の不満も無かったな~。 中堅のフォノケーブルの値段で昔だったら少し高級なレコードプレーが替えましたね。

皆さん、こんにちは

YS-2さんの昨日の投稿はあせってますねぇ、URLの引用がぐちゃぐちゃです(笑)。 リンク 今日は特にやることがなくてヒマなので、そのURL部分を手掛かりにオカルトグッズ(正しくは大人の事情商品)とやらを調べてみました。出典が提灯記事の殿堂雑誌なので、まあ「提灯ぶりを暴いてやるか」ぐらいのノリのヒマつぶしです。 1818さんの高額ケーブル投稿を見てアクセサリー屋への怒りが増幅したことも動機です。 なのでこの投稿を真面目に読むのは無駄ですよ(笑)。

記事によるとその調音ボックスのキーパーツである4Kセラミックコーティングカーボンが(株)アスカム(このオーディオアクセサリー製作者とは別の企業)の特許技術とあるので、その辺りを調べてみます。

(株)アスカムの特許出願を調べてみると確かにありました。「調質材料」の発明名称で2006年に出願されている。 ただし特許庁からは特許登録を拒絶されている。拒絶の理由は「その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない」で、まあ平たく言うと新規性がないので特許が認められないと言うもっとも多い理由です。 なのでキーパーツは特許技術でもなんでもなく、記事は出だしから間違い。

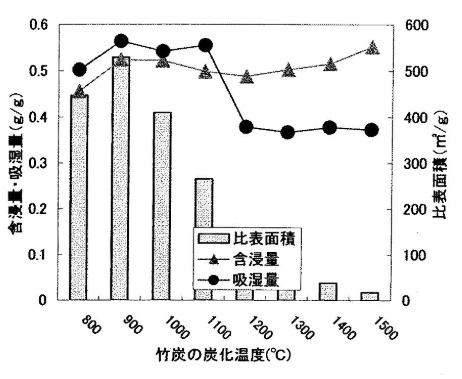

次に出願の中身。 これは「湿度が高くなると水蒸気を吸収(吸湿)し、逆に環境湿度が低くなると保有する水分を放出(放湿)し、湿度を一定に保つような機能を有する調湿材料」となっておりオーディオの音とは何の関係もなし。 まあ瓢箪から駒のたとえもあるので技術的な関係の無さはとりあえずは問題なしとしましょう。 記事では4Kセラミックカーボンには無数の孔があり表面積が広い、1gあたり400平方メートルとか。 この点については出願明細ではカーボンの炭化温度次第では比表面積が400平方メートル/gを超えていることになっているので正しい記載です。出願の意図である吸湿したり放湿したりの効果は十分考えられるレベルです。

ところがこの作用を音の調整に結び付ける部分の記載が極めて曖昧で情緒的で納得のいく内容にはなっていない。まあ元々が娯楽雑誌であって技術解説は全く期待できないがさすがに次の記述はなんとかならないものか? ・さらに特定の鉱物物質をブレンドして音響用に最適化 ・本品は普通の吸音材と違い中~低音域にかけてもフラットに調音できる唯一無二の存在 元々が調質材料として特許出願しているぐらいなので、調音効果が唯一無二の存在と豪語できるならなぜ特許出願しないのか?が最大の謎です。「工業試験所での測定データがそれを証明している」とも書かれているが怪しいものです。たぶん中~低音域にかけてフラットに調音できる効果などないのでしょう。

特許出願の点からはまあそんなところで、記事後半の調音ボックスの試聴記に関しては皆様が日頃感じているであろう美辞麗句を弄した情緒的な散文のオンパレードです。購入者のYS-2さんにオカルトグッズ(正しくは大人の事情商品)と断じられるのは火を見るより明らかでしょう。 この製品に関しては瓢箪から駒は出ないと思いますね。カーボンの微粉末ごときで定在波から逃れられたら誰も調音で苦労しないわ。 とにかくオーディオアクセサリー業界に群がるオーディオとは何の関係もない有象無象メーカーとそれに提灯を掲げる雑誌は許せません(怒)。

↑

”カーボンの微粉末ごときで定在波から逃れられたら誰も調音で苦労しないわ。”

(>_<)

不適切なコンテンツとして通報するには以下の「送信」ボタンを押して下さい。 現在このグループでは通報を匿名で受け付けていません。 管理者グループにはあなたが誰であるかがわかります。

どのように不適切か説明したい場合、メッセージをご記入下さい。空白のままでも通報は送信されます。

通報履歴 で、あなたの通報と対応時のメッセージを確認できます。

トピックをWIKIWIKIに埋め込む

次のコードをWIKIWIKIのページに埋め込むと最新のコメントがその場に表示されます。

// generating...

プレビュー

ここまでがあなたのコンテンツ

ここからもあなたのコンテンツ

皆様、今晩は。

今朝の冷え込みは訂正になって-7度、寒い分けだな~。

リハビリをサボって午前中からオーディオ遊びを使用と考えたのですが、明日は祭日で御休みですからサボってしまうと金曜日と土曜日になってしまい、間が空いてしまいサボり癖が付きそうなので渋々リハビリに行って来ました。

帰って来て昼食を食べたらオーディオ室に直行でした。

CDPを2台入れ替えをしたかったのですがSX1が重くて今回は諦めて、DCD-1650GLを上に載せて久々に聴いて見ました。

三十数年前の物でも現役です。

ピックアップとベルトは予防修理で2度交換しました。

予備が1個有るので他の致命傷が無ければ未だ暫く使用出来るでしょう。

音は古さを感じますが、中々魅力的な音がします。

gjkiさん

CDPで読み取り不良で修理になったのはSX1が初めてですね。

他のCDPは定期的(8年位)に予防修理をして居るのです。

1650GLなんて初めてピックアップの予防修理したのは購入後十数年後でした。

SA1は数年前に予防修理でピックアップとベルトを交換しましたが、ピックアップは未だ行けるととの事でしたので予備で保管して居ります。

SA1は以前からピックアップは部品で出してくれませんでしたね。

SXは予備で当時物を1セット確保してあります。

個人には販売してくれなかったのですが、オーティオ店経由なら部品販売していた時期も有ったのですよ~。

このSA1は2台目です。

SA1は販売当初の2005年頃は3割引きでしたが2011年には55%引きは当たり前だったかな。

最終は2012年か2013年だったと思います。

確かSX1が販売になって生産終了した記憶が有ります。

でも~AS1は再生産何ですよね。

SXが余りにも売れないのでSA1を再生産したとか。

DENONのCDPは50万円を超えると売れ行きが悪いと言う神話が有ったとか。

前にも書いたかな~その節の方がSA1を作ったら音質は良い割には、製造コストが安く済んだので30万円でも販売出来たが、フラックシップでしたので50万円の値段を付けたとか。

DENONもSX1Limited後の高級機の販売が無いので今後の高級CDPは如何なるのかな。

雪で遅れて居た光カートリッジの保護カバーがやっと届きました。

38兄弟さん

持病が有るので生活範囲は殆ど家の中ですから消費カロリーが少ないので1400Kカロリーでも足りるのでしょう。

微妙にしか痩せないのでカロリーは足りて居るのかな。

血液検査でカリユムが少し高いので接種制限をするように医師から言われて居ます。

高くなると腎機能や心機能に悪影響が出るみたいです。

DENONは過去の超高級CDPを除けばDCD-SA1は最高に良いCDプレヤーですね。

今でも使用していますがSA1と上杉のUT-50+テクニカのRCAケーブル(AT-5000)の組み合わせは特に良い音がします。

1818の旦那 おはようございます。

取り急ぎ、お買い得情報です。今朝の新聞折り込みにこれが・・・!

以前お話したジャパネットのヘッドシャワー、今日からお安くなってます。ジャパネットの HP にも出てます。お早めに ! !

https://www.japanet.co.jp/shopping/beauty/catslist/LP000000000015723/PDW0A7100801/

奥様対策にも是非どうぞ(笑)

再度 皆様 おはようございます。

晴れていますが、今日も寒い一日の様です。

車歴同様 CDプレヤーネタ で私の CDP 遍歴を購入順にご紹介。

1 初の導入は SONY CDP-553ESD) 1985年購入。実は当時S社の国内販売会社に勤務してまして、社員価格 (定価の ×0.75 標準卸価格)で購入。リモコンの機能が凄く多い。テープへのダビング用にピークサーチ、シャッフル機能 (百人一首の CD で読み上げに凄く便利だったとか・・・)、A-B間のリピート等々の数々の再生方法 。リモコンボタンてんこ盛りでソニーのお得意。最後はトレーの開閉が遅くなり、自分でシリコンチューブで直しました。

2 SONY CDP-XA7ES 1996年購入。この頃は多分 CD 全盛期。カタログを見てもトランスポート、コンバーター別躯体の ”Rシリーズ” を除いても12種類。カセットデッキとの一体型やカーステで流行ったチェンジャー型、100枚入るタイプまでありました。SONY の MDデッキ と同軸ケーブルで繋いでシンクロでコピーが出来てとても便利。

3 皆様ご存じの DCD-SA1 。皆さん、未だにお好きですね。3.11 の翌年に購入。1818さんも書かれていましたが、割引率がすごくて半ば衝動買い。失礼ながら SONY と比べ緩い ? ! 出音の印象にチョットがっかり。

4 TAD-D1000 。これは馴染みのお店から"開封済みの新品、どう ?"のお誘いに乗ってしまった。これを機に DAコンバーター としての使用も開始。(車のインパネ内の盲蓋をオプションを付けて埋めたくなるのと同じで背面の端子をすべて埋めたくなる性格) 一度トレーの中にCDを入れっぱなしに気付かず移動。中でトレーから外れて出せなくなって仕方なく開腹。何とか出せました(笑)

5 現使用機の ESOTERIC Grandioso K1 。これも悪魔のささやきで購入。TAD は確かオーディオユニオンにそこそこの値段で売却。TAD に比べてリモコンの機能が少ない (電源 ON OFF 、入力切替等) のが難点。アキュフェーズも電源はリモコンで操作できないので、共にメーカーには要望を話した。

ストリーミング導入後は、皿も回る事が少なくなり専ら DAコンバーター になってますが (レコード同様掛け替えが面倒) 、この出音に不満は無く、物欲をそそる新製品も無いので当分このままかと・・・

また、肝心のユニット自体の生産するメーカーも限られてきたようなので (DENONは自社以外への供給は確か終了)、将来的にメンテも心配でしょうね。その点、エソテリックは安心かと。

先週からディズニーチャンネルで往年の STAR WARS を毎晩見ています。一本を一度に見ると飽きるので一時間の半分ずつ。

何故か話の流れは先ず 4 5 6 と来て、1 2 3 が続き、7 8 9 となってますが、この順番だと出演者の顔が若くなったり急に老け顔だったり前後してガッカリ。

初めて映画で観た時は映像や CG? に感動 (特に光速以上のスピードに移行する際の星の流れ方) しましたし、出て来るメカも斬新でしたが、今時見ると、話が進めば進むほどストーリー展開が複雑になるし、ドロイド以外の登場人物も普通の人間と怪獣風の人物 ? との差が酷い。

しかも帝国軍が毎回マヌケな最後。デススターも戦艦もあれだけ巨大で最高の防御体制の割には反乱軍のXウイング機数機で心臓部分に爆弾投下であっけなく大爆発。

ま、毎回ロードショーで観てその後発売の DVD も買いましたが、もういいやっていう感じ。飽きる。

やはり、私のお気に入りは 007 とミッションインポッシブル。007 は前作でボンドさんが殉職してしまったので次回作は未定(主役は決まったかも ? の話もあり)、ミッションインポッシブルの新作は今年5月末からロードショーだそうです。

今日は建国記念日なので病院は混みそうですが、午後から母の様子を見に行ってきます。

退院と診断書はどうなるのか・・・

1818の旦那 今日はオーディオいじりで光カートリッジですか ? でも、例のご近所さんとの絡みでお休みでしょうか ? その後文句は出ませんか ?

皆様 一日 ご安全に。

皆様、少し早い今晩は。

今朝も冷え込みましたね(-7度)。

此の処の冷え込みでやっと(さくら村)の何時もの冬かな~。

今日はオーディオ遊びは御休み、amazon・primeでマンガを観て過ごして居りました。

最近転生マンガ物に嵌まっております。

家内が言うにはロリコンになっちゃった~。

若い女性でも中身はオジサンとか面白いのですがね。

やっとフォノアンプ220を上杉に点検に出す事が出来る様になりました。

最初に不具合を感じたのが昨年の7月末でしたから点検・修理受付まで長かったな。

ま~ホーザンの消磁器で昇圧トランスを消磁してからは、セレクター・ミートノイズ以外は略正常に使用出来て居ましたので、大した修理は無いかと思いますが6年使用して居ますから定期点検も兼ねてかな。

クロネコさん荷物の取り扱いが雑なので、人が乗っても潰れないプチプチ材で厳重梱包です。

YS-2さん

バブルシャワーヘッド安売り情報、ありがとう御座います。

家内に確認を取って購入かな。(お友達と何とか会とやらで出かけて居るのです)

私のCDP遍歴は沢山有る方かな?

殆どがDENON製品ですね。

初めて購入したのがDENON DCD-1600(1987年頃)→DCD-1650GL→少し高級にDCD-S10Ⅲ→DCD-S10ⅢL→DCD-SA1→DCD-SX

DCD-SA1(2台目)→Accuphase・DP-700→DCD-SX1

番外編ではDENO DCD-1650AE→DCD-1650SE→LUXMAN・D-38u

多い時の手持ちは8台有りましたね~。(今でも7台、変わらないかな)

師匠と前モデルと聴き比べして意見が分かれたものでした。

今の手持ちはDCD-1650GL・DCD-1650SE・DCD-S10ⅢL・DCD-SA1・DCD-SX・DCD-SX1・DP-700

DCD-1650SEはその筋では有名だった方が改造した物で転売が出来ないのです。

アナログを再開してからはCDを聴く機会は少なくなったな~。

皆さん、こんばんは

ここに集まる人全員がDCD-SA1のオーナーさんだったとは驚きですね。

音の良さゆえなのか?出来栄えに対して実売価格の安さゆえなのか?またはその両方なのか?

僕は3台も買ったぐらいなので間違いなく両方の理由ですね。

2000年頃までは音の良いDACと言えばマルチビット方式と相場は決まっていましたが、2000年以降は1ビットDACが優勢になりDCD-SA1ではバーブラウンのPCM-1792と言うDSD信号も入力できる1ビットの名作DACチップを採用し、どこを叩いても共振しない筐体と相まって恐ろしいほど音の良いプレーヤーだったと思います。

SONYと比べて音が緩いガッカリの出音との投稿もありましたが、これは厚みと馬力や底力のある中低域とあまりにもスムーズ極まりない高域がそんな印象につながったのではないかな?

スピーカーと違ってCDプレーヤーの機種遍歴は記憶が薄くて2000年以前の記憶はかなり曖昧で、最初に買った機種は1985年頃のビクター製ですが型式は全く記憶にないです。価格は598か798のどちらかでしょう。CD盤自体の出来もよろしく無いのでレコードに匹敵することのない音と感じたのは覚えています。

1990年頃には市場評価の良いDENONのDCD-1650GL(マルチビットDAC)を買いましたが、この頃になるとレコードと張り合える音にはなっていた記憶がありますね。

その後はDENONのDCD-S10やLUXMANのD-10を立て続けに買ったと思います。どちらもマルチビットDACです。馬力や底力では1ビットDACよりもマルチビットで、ジャズを聴くにはマルチビット一択と思っていました。

LUXMANのD-10の後がDCD-SA1だったと思います。

これは特にお気に入りの機種で以降はSACDプレーヤーを買っていません。アナログレコードもキッパリと辞めてしまいました。

2010年の手前あたりでPCオーディオに関心が移りDCD-SA1のDAC部分だけを使ってパソコンのUSB出力→同軸デジタル変換をいろいろと試行錯誤するようになります。まだUSB入力のあるプレーヤーや単体DACが無かった時代でした。

しばらくしてUSB入力付きの単体DACが販売されるようになります。オーディオ店の試聴室にノートパソコンを持参して試聴することを何度かやりました。完成度はまだ日光の手前で試聴以前に安定した動作ができない単体DACがいくつもありました。多いパターンは早送り操作などで再生が止まってしまう現象だったと思います。

USB入力でまともに使えるなと感じたのは2013年頃になってからでした。ESOTERICのD-07X、LUXMANのDA-06と言った諭吉さん30人ぐらいの単体DACをいくつか買いました。DA-06は製品づくりのヘタクソなメーカーらしく音はまあまあでしたが再生停止した時や再生ファイルのサンプリング周波数が変わるたびに内部リレーがカチカチとうるさくてとても趣味のオーディオ製品とは言えないようなシロモノでした。今でもホームページの製品紹介ページには「リレー動作について」の苦し紛れの説明が残っている。ESOTERIC製品や半額のCEC製DA5ではそんな興ざめなカチカチ音は一切でない音声ミュートはできていたので、あのメーカーは今も昔もモノづくりのヘタクソなメーカーだと思います。メーカーに対する雑誌の評価は高いみたいだがかなりの広告料が貢がれているのかも。

2016年頃まではPCオーディオの構成で専用に自作した静音PCと単体USB-DACでの再生を続けましたが、オーディオにPCを持ち込むことから脱却することはつねに考えていました。そして2017年に満を持してESOTERICのネットワークプレーヤーN-01とDELAのミュージックサーバーの第2世代機を購入します。

N-01は当時は最も音が良いとされたAKMのAK4497DACチップを搭載したネットワークプレーヤーで驚くべき音の良さでした。一般的な電流出力型のDACチップだと電圧に変換するIV変換回路が必要だがAK4497はそれが不要な電圧出力DACチップで、それを8回路差動構成とする超豪華な回路になっていました。

ESOTERICのネットワークプレーヤーの系譜ではN-01以降はAKMチップを使用しないディスクリートDACとなったが、いまだに買い替えようとの気がまったく起こらないプレーヤーで2025年現在も継続使用中です。

DELAのサーバーはその後の買い替えで現在使用しているのは第3世代機。これも完成度は高いです。

以上がデジタル再生に関する遍歴を簡単に書きました。PCオーディオを始めたあたりがDACの原理や最も音質に影響するデジタル処理の何たるかやUSB伝送のイロハを真剣に独学した時期でメチャメチャ楽しい時期を過ごせた時期でもあります。

皆様、今日は。

今朝も極寒のさくら村の朝でした。(3日続けての-7度)

住宅が寒冷時仕様で無いので(こう冷え込む)と家の中の水道やトイレの凍結対策で暖房費が大変です。

なにもしなかったら朝キッチンの蛇口が凍って居ますね。

オーディオ室も深夜からONタイマーで機器の結露防止の暖房です。

幸い隣も深夜は窓を閉めて居るので、エアコンの室外機の音の苦情は来ないので助かります。

之からチョット遅れてのオーディオ遊び4時間出来るかな~。

38兄弟さん

ネットワークオーディオの極致に至る迄には大変だったのですね。

CDPは音の好みも有りますし他の機器との相性も有りますから~。

場合によっては聴くジャンルによって会う合わないも有るかな。(3~4台繋いで居ます)

最新のCDPは分かりませんが、真空管アンプに合うCDPのベストはSA1とS10Ⅲかな~。

如何いう分けかS10ⅢLは相性が駄目でした。

PMA-S10ⅢLもTANNOYとの相性も悪かったですね~DALIとは良かったですが。

YS-2さん

今の処は隣からの苦情は来ていませんので助かります。

チョット精神を病んでおられる様ですので対応には気お使いますね。

(故)上島龍平では有りませんが、訴えて遣ると言うわりには何年も訴訟沙汰にはなって居ません。

さて二階に上がります。

皆様 こんばんは。

年末に比べ、日が長くなってきました。あと一か月ちょっとでお彼岸ですからね。

昨日は母の様子を見に行ってきましたが、要経過観察の部屋から通常の部屋に移っていました。

リハビリ以外一日然程動かないし、病院食もかなり塩分を控えた味付けらしく食欲も湧かないとか。自宅に居ればそれ以上に動かない人ですから、毎日口角、歩行、脳のリハビリを半ば強制的にしてくれるのでありがたいです。

退院まではもう少しかかるでしょう。

今日は以前1818さんから教えていただいた「ピカール」で午後からターンテーブルを拭きふき。においの少ない”ネオ”。おかげでピカピカ。車用のコンパウンドより断然良いですね !

ついでにセンタースピーカー下から AVアンプ 専用の小型モニターの移設。 AVアンプ の設定をいじるのにいちいちテレビを点けなくても良いように以前から使っていましたが、上下左右に画面を入れ替える事が出来るのので設置条件が自由自在。しかもアマゾンで ¥7.200 チョット。画質も優れものです。

38兄弟さんの PCオーディオに掛ける情熱は凄いですね。しかし皆さんがこの DENON機 持っているのには笑った・・・

”なにもしなかったら朝キッチンの蛇口が凍って居ますね。

オーディオ室も深夜からONタイマーで機器の結露防止の暖房です。”

ご苦労様です。建物全体や窓の断熱はどうされてますか ? ヒートショック防止の為にも何かしら抜本的な対策が必要かと。

でも、お隣、静かになって良かった。

昨日はウオーキングはサボりましたが、今日は整骨院のついでに真面目に 3Km 。

今夜も皆様 ご安全に。

皆さんおはようございます。

唐突ですが、Chat GPTの利用はされていますか。

私は時々質問を(特にオーディオ関連)しているのですが、先ほど、

「B&Wのスピーカーは周波数特性がフラットでないにも関わらず、音が良いのはどうしてですか。」

と訊いたら、オーディオ評論家顔負けの簡潔明瞭な答えに驚きました。

少し長いのですが読んでみてください。

Bowers & Wilkins(B&W)のスピーカーは、周波数特性が完全にフラットではなく、特定の帯域にピークやディップ(デコボコ)があるにもかかわらず「音が良く聞こえる」と感じる理由はいくつかあります。

人間の耳は、周波数全体を均等に感じるわけではなく、特に 1kHz〜5kHz の帯域に敏感です。B&Wのスピーカーは、この帯域で適度に持ち上げることで、

ボーカルや楽器がクリアに聞こえる

音の立体感や臨場感が増す

といった効果を生み出しています。これが「心地よく聞こえる」要因のひとつです。

B&Wのスピーカーは、完全にフラットな特性ではなく、意図的に特定の帯域(中高域や低域)をわずかに強調することで、音楽のダイナミクス(抑揚や迫力)を感じやすくしています。

中高域のエネルギーを高める → ボーカルや楽器が前に出る

低域を適度に強調 → 迫力と深みを演出

特に、クラシックやジャズ、ロックなどの音楽を生き生きと再現するための調整が施されています。

B&Wのスピーカーは、ケブラーやカーボンファイバー製のミッドレンジ、デカップリングツイーター、マトリックス構造のキャビネット など、独自技術を多く採用しています。これにより、

低音域の共鳴を適切にコントロールしつつ、余計な響きを排除

高音域の伸びをよくしつつ、耳障りな部分を軽減

音の定位や奥行き感を向上

といった効果を生み出し、測定上の特性以上に「実際に聞いたときの音が良い」と感じる仕上がりになっています。

B&Wのスピーカーは、リスニング環境での音響特性を考慮した設計がされているため、実際の部屋で聴くと心地よく聞こえるように調整 されています。

スピーカー単体の周波数特性はデコボコでも、部屋で聴くとバランスが取れる

ルームアコースティックの影響を考慮した設計

特に、B&Wはプロのスタジオモニターとしても使用されることがあり、録音現場での再生環境を意識した調整がされているため、リスナーにとって心地よいサウンドになるよう工夫されています。

結論

B&Wのスピーカーは、測定データ上ではフラットではないものの、

✔ 人間の聴覚特性に合わせたチューニング

✔ 音楽のダイナミクスを強調する設計

✔ ユニットやキャビネットの工夫による高解像度の再生

✔ 実際のリスニング環境に最適化

といった要素によって、「自然で心地よく、リアルな音」に聞こえるように作られています。

これは、単なる「測定の良し悪し」ではなく、「実際に聴いたときの音楽の魅力を最大限に引き出す」というB&Wの哲学によるものですね。

gikiさん

ChatGPTなど生成AIの進歩は著しいですね。

質問への答えが一見すると起承転結や論理構成がまるで人間が書いた文章のようなので、さらっと表面的に読んでいるだけだと鵜呑みにする人は続出すると思います。それぐらい凄いと思います。

迷惑メールのたどたどしい日本語訳も真っ青で、これが悪用されると社会が混乱する姿が目に浮かぶようです。

しかしChatGPTだと学習したテキストデータの鮮度が古くて2021年頃までの情報しかないらしいので最新の情報が出てこないのと専門的な質問には間違った答えは結構多いですよ(例えば大学の入試問題を質問してみるとわかります)。

ちなみにChatGPTに貴方は信頼できますかと質問すると次のような回答になります。

「はい、私は信頼できるAIとして設計されていますが、完璧ではありません。私が提供する情報は、できる限り正確で信頼性の高いものを目指していますが、私はあくまで機械学習モデルであり、常に最新の情報を把握しているわけではありません。また、特に専門的な分野や重要な決定を下す際には、専門家の意見を求めることをお勧めします。

もし私が提供する情報に不安がある場合や、もっと深く調べたい場合は、他の信頼できる情報源と照らし合わせてください」

B&Wのスピーカーの音を表側からまともに質問すると過去のカタログのテキストデータを駆使して完璧な文章で答えが返ってくるでしょうね。

そんな場合は裏側から質問するのがコツです。その方がホントらしい(信頼できそうな)答えが期待できると思います。

例えば、B&Wのスピーカーの音が悪いと言われる理由は何ですか?と質問すると次の答えが返ってきました。

「Bowers & Wilkins(B&W)のスピーカーが音が悪いと言われる理由には、いくつかの可能性が考えられますが、必ずしも全てのユーザーが同じ評価をしているわけではないことに注意が必要です。音の好みは非常に主観的であり、以下のような理由が挙げられます:

1.音のキャラクターやチューニング:

B&Wのスピーカーは、特定の音響的特性やチューニングを持っています。例えば、高音がシャープで明瞭に感じられる一方、低音がやや控えめに感じることがあります。これにより、低音重視の音を好むユーザーには「音が薄い」や「バランスが悪い」と感じられることがあります。逆に、音がクリアでディテール重視という特徴を評価するユーザーも多いです。

(中略)

5.ユーザーの期待と評価:

B&Wは高級スピーカーとして広く認識されていますが、その価格に見合った音質を求めるユーザーも多いです。期待値が高すぎると、少しの不満点が「音が悪い」といった評価に繋がることもあります。

つまり、B&Wのスピーカーが「音が悪い」とされる理由は、主に音のキャラクターやリスナーの好みに依存する部分が大きいと言えるでしょう。音の好みは人それぞれなので、一概に「音が悪い」と決めつけるのは難しいですが、これらの点が影響している可能性があります。」

皆様 おはようございます。

起きた時は雨がパラついていましたが、今は雪に。予報通り暴風が吹き始めてきました。今日は一日部屋にお籠ですね。

gjkiさん オーディオ関連を ChatGPT に質問するとはなかなか面白い発想です。

”Chat GPTの利用はされていますか。”

例の中華製の物よりはまともでしょうが、ほとんど使った事が無いです。何か調べたければカテゴリーは違うでしょうが、もっぱら Wiki で済みます。38兄弟さんの逆方面からの質問も良さげです。

認知症のおばあちゃんの相手を AI にしてもらう You Tube 。

https://www.youtube.com/watch?v=2nTU-863bwk https://www.youtube.com/@positivenana

日付の認識も全くできていないので、ある程度認知症は進んでいるようですが、このおばあちゃんの相手をする家族もご苦労されている事と思います。

そこで会話が進む様に事前に AI に学習、設定させたようで、当の本人は機械相手ではなく本当の人が会話の相手をしてくれているものと思っているのでしょう。

なんか見ていて皆気の毒に思えましたが、でもこんな有効な使い方もあるんですね。

今日も一日 ご安全に。

38兄弟さん

>裏側から質問するのがコツです。その方がホントらしい(信頼できそうな)答えが期待できると思います。

グーグルで検索するよりは広範囲な情報源からの回答が帰ってくるようで、Chat GPTをたまに活用しますが、なるほどそれは思いつきませんでした。

スピーカーを何機種かあげて、それぞれの長所と短所を訊くと教えてくれて、彼(彼女)?はななかなか使える奴です。

閑話休題

お三方それぞれCDPにはかなり入れ込んでいらっしゃるようで。

私の初めてのCDPは1987年購入のDCD-1600で、以来、ティアック中古(型番失念)→DCD-SA1→DP-550+CDS-2100(一時併用)と買い換え今はDP-570です。

CDが発売されてもレコード第一のオーディオをやっていましたので、CDPは必要最低限の所有でしたね。

>1818さん

今でも手持ち7台とはすごい!

>初めて購入したのがDENON DCD-1600(1987年頃)

おお~、同機種を同年に買ったとは。

>YS-2さん

ターンテーブル磨きは以前した事がありますが、100円ショップで買った金属(アルミ?)クリーナーで?

汚れを拭き取る時のウェスが悪かったのか、写真のようには綺麗になりません。

なにか特別な材料をお使いですか。

さて、プラチナムを待つ間に定在波対策をするべく、先日買った低反発マットレスで自作しました。支えとして中には棒を入れています。材料費計14,000円。

なお、後にあるのは一時拝借中のベスト電器の店員さん自作品です。

して、その結果は、

うーん、こんなものか。

低音がすっきりしたと言うよりは、まとわりついていたモヤモヤが僅かに気持ち減少したかな?いや、気のせいか?

SPがダリのセンソール1(ウーハーが13cm)で低音が余り出ないから、効果がはっきりしないのか。

現状こんな感じです。

gjkiさん 再度です。

”なにか特別な材料をお使いですか。”

いえいえ、1818さんに教わった ピカール ネオ とぼろタオルです。Amazonで ¥500 しない (プライム会員なので、こんな物まで送料無料は申し訳ない感じ) 。量もこの位で十分。手が汚れますから、使い捨てのビニ手は必須です。

https://www.pikal.co.jp/wp/product/11300/

以前ターンテーブルの汚れをどうしたら良いかラックスマンに直接訊きましたが、その時は無水アルコールで拭いて下さい、でしたが、これは × 。取れません(-_-メ)

車用の極細コンパウンドも試しましたがこれも日光には行けず。円周部分のみですが、同じ磨き方でもピカールは効きます。1818さんの頭ほどになります (大変失礼 !)

”先日買った低反発マットレスで自作しました。”

お部屋が広そうですから、これじゃ足りないかと思います。もっと沢山 or 上に伸ばす or 吸音効果の高い材質に、また、もう少しスピーカーは前方に出してみては如何でしょうか ? !

ちなみに、アキュフェーズのフォノイコは C-37 or C-47 でしょうか ? MC なら、トランス使い or 内蔵ヘッドアンプ でしょうか ?

YS-2さん、情報ありがとうございます。

金属磨きなどめったにしないものですから、100円ショップで買った物を使用したのですが、ピカール ネオ Amazonで ¥500 しないならば一本買っておこうと思います。

低反発マットレスがどの程度効果があるのかは、プラチナム1003Gが届いてからの検証になりますが、その時の結果がどうであれ、これ以上長く太くするのは視覚的に抵抗があります。そうかと言って見栄えの良いオーディオ用製品は数万円するし、効果が無かったらなあと思うと躊躇します。

フォノイコはC-47、ヘッドアンプです。

これに買い換えたのは、MCバランス伝送がどれほどのものか?を試したかったからです。

アンプ+イコライザーの経緯と音質向上を、敢えて数値で示すと以下のようになります。

E-560+AD-10とAD-5からC-2420+AD2820へ

MMもMCも100%の音質向上、つまり、2倍よくなりました。

C-2420+C-47へ交換したら

MMの音は5割アップです。S/Nが18dB(カタログデータ)良くなりましたので当然。

肝心のMCバランスは期待ほどではなく、2割アップと言ったところですか。

これについては後日再度アンバランス接続と比較試聴します。

皆様、今晩は。

日中は久々のに二桁代の最高気温12度、暖かったので外のアース接続確認を使用と接続ボルトを外してさて準備完了の処で、簡易測定の為に引っ張ってきた電源ケーブルのコールド側を確認するのに検電器を刺そうとしたら、手からポロリとコンクリートの上に落ちてしまい壊れてしまいました。

之ではコールド側が分からないと断念して後片付けが終わった時に気が付いた事が、アース(接地)の端子が有るのだからテスターで確認出来たじゃない。(涙)

昨日はオーディオ遊び後半に低血糖になってしまいチョットやばかったです。

何時もならオーディオ室にもブドウ糖を置いて有るのですが無い、未だ少しは大丈夫かな~と続けて居たら目が霞んで来て之はマズイと急いでリビングに降りて行ってブドウ糖を摂取、回復するまで2時間ほど掛かってしまい、オーディオ室に行ってオーディオ機器の電源を切ったのは21時を過ぎて居ました。

(ChatGPTなど生成AIのしてくれるのです)

何か怖くて未だ使った事は無いです。

然し質問に真面に回答してくれるのですね。

そう言えば少し前に中国で最新の生成AIが出来たと話題になって居ましたが、最新のCPU無しで如何したのでしょうかね。

開発者のインタビューでは非公開とか。

アキュフェーズCDPみたくDACを多重構造と同じだったりして。(無いかな)

アキュフェーズのCDPは昔からDACの多重構造で制作して居ますが、メリットは有るのだとは思うのですがそんなに必要なのかと?です。

家のDP-700何て片側8層、当時のDP-900は片側16層、現行機器でも半分の層です。

数日暖かい日が続きそうですので、明日はリハビリに行ってからオーディオ遊びで、日曜日にアース(接地)の点検かな。

YS-2さん

ピカールの出番が来ましたね~、綺麗になったのは良かったです。

磨くのは程々が一番ですよ~私の頭みたくピカピカ(鏡面仕上)にしてしまうと大変ですから。

過去にブルーマジックなど何種類か使用してみましたが、ピカールが部材に対しての攻撃力が少ない割には綺麗になりますし、拭き取るのが楽で良いです。

之は遣りすぎ。

家の構造は初期のセラミックコンクリートで厚さは13㎝有るのですが、内壁が無い一体構造なので13㎝のセラミックコンクリートの内側が内壁になって居ます。

当初の説明では断熱効果も有りますとの事でしたが、冷え込みが強いと効果が無いですね。

その後セラミックは8cmにして内壁を作って断熱材を入れる構造に変更になりました。

今は無きミサワのセラミックコンクリート住宅。

1階の窓カラスは当時は高価だったペアーガラスにしたのですが効果の方は少し?が付きます。

以前、防音ガラスを入れる時にガラス屋さんに見てもらったら、当時は此のペアーガラスは流行ったのですが余り評判が良くなかったとか。

それに結露が出来ないと言う分けでしたが、早い物は数年で真空が抜けて効果が無くなるとの事でした。

確かにペアーガラスは結露しないな~と思って居ましたが、新築から5年程で結露が出来る様になりましたね。

数年前に家内の部屋の窓ガラスを日本板硝子の少し高価なペアーガラスに交換しましたが古いペアーガラスとは全然違います。(断熱効果に防音効果が違う)

リビングも交換したいのですが、窓ガラスの数が多くてお値段が~。

gjkiさん

ピカールの仲間入りしませんか。

柔らかいタオルで磨き拭き取りをすると綺麗になりますよ。

サイド部分を磨くときには旋盤目に沿って回しながら磨くと良いと思います。

旋盤目を消さないように優しく。

旋盤目が斑になってしまったら、ポリッシャーで鏡面仕上げかな。

話は変わりますが、昨年の今頃は可なり暖かくて3月上旬に桜が咲いてしまう何て言って居ましたが、今年は2月後半になっても寒さが一段と厳しくなりそうです。

予報が当たれば週明けから極寒の寒さ、-7度が連発で最高気温も6~7度。

未だ光熱費には悩まされそうです。

皆様 こんばんは。

昨日までの暴風もほぼ収まり、暖かな陽気。それに誘われて午前中にウオーキング。そのついでに 100均 にも寄ってきました。

先日見た you tube で、無線Lan親機の背面にガステーブルの周囲に立てて油跳ねを防ぐアルミシートを貼ると速度アップ、とあったので実行。

速度アップの効果は想像にお任せします・・・ (-_-メ) 誤差の範囲内。

その際、左チャンネル背後の配線処理の大幅な見直しもしてみました。

結果、240V 迄対応の ACアダプター は極力ダウントランスからの給電に (ザっと数えて8個以上ある) 。光ファイバーも綺麗に引き回し、結果 ACアダプター 用の延長コードや四股コードも計4本廃止。自己満足ながらスッキリしました。

てな事で今日もこんな事をしていて、もうこんな時間。

1818の旦那、低血糖症状、大丈夫ですか ? ちなみにターンテーブルの上面をここまでピカピカにするのにどれ位時間かかりましたか ? かなり掛かったのではないかと(笑)

ピカールって、汚れていなくても、磨いている最中も布で拭き取る時も黒くなってくるのでしょうか ?

暖かいのも月曜日くらいまでで、その後は再び常套句の今シーズン最強寒波がまた襲来とか。

今夜も皆様 ご安全に。

皆様、今晩は。

今日、検査の結果で悲しい事が発覚して治療は多分出来ないでしょう。(涙)

悲しい結果が出たので暫く書き込みを御休みします何て書いたら大変な事ですが、オーディオ遊びをする前に外のアースを測定してみました。

北側は26Ω・西側は29Ω・一番低い分けの鉄塔が何と49Ωも(以前は17Ω)、鉄塔が接地抵抗を上げていた原因には驚きです。

コンセントのアースを少し前に計った時は16Ωでしたが今は18Ω有ります。

此の数値でも抵抗計算をすると11Ωくらいの数値になるのですが飽和状態になっちゃっているのかな。

アース棒の打ち込み間隔は3m打ち込みに対して3.5m離して打ち込んで居るのですがね~。

ステンレス板を埋設して果たして何Ωの接地抵抗が出るかな?。

(200㎝×38㎝)北側の接地棒の総面積約4000㎠(26Ω)→ステンレス板は約7400㎠で最悪20Ω・良くて15Ωで飽和状態を考えても接地抵抗12Ω迄は下がって欲しいです。

然し此の暖かさなら準備をして置いて穴掘りを出来ましたね~。(明日は+16度も)

YS-2さん

無線ルーターの後ろにアルミ拍ですか、確かにルーターのアンテナからは360度電波が出でいますから、壁側の電波を反射させて方向性を持たせるのは一理あるかな。

それよりも電波法を改正してもらって、せめて1Wの出力に上げて欲しいですね。

ピカールの拭き取りはタオルが黒くなりますよ~ブルーマジックから比べたら可愛いものですけどね。

之のがチョット強力なのかな?。

プラッターの鏡面仕上げは妥協出来るまでには3日掛かったかな~。

サイド面はポリッシャーを使えば30分も掛からなかったのですが天板部分は結構掛かりましたね。

一番気にしたのが拭き取り時の拭き取り傷です。

柔らかいタオルでも微妙に細かい磨き傷が残るので、最後は車用のワックス拭き取りクロスをポリッシャーに付けて拭き取りました。

38兄弟さん

フォノケーブルのバランスタイプで不思議に思う事が有って各メーカーに確認した事が有りました。

バランスなのに何故アース線を付けていて接続を推奨するの。

確かにアース線をフォノに接続した方が気の生か好い音になった様な。

メーカーさんによってアース線の取り出し方は違うようです。

5pin端子のアース部分からグランドとアースを取る処と、グランドはアース端子から取ってアース線はフォノケーブルのシールド部分から取るとか、有るメーカーはバランス入力はホットとコールドだけですからアース線は必ず接続してくださいとか。

以前アース線が無いバランスタイプのフォノケーブル(上杉試作品)を使用した時に、一部のカートリッジの音がモヤとなってしまった事が有りました。

上杉さんも市販品はアース線を付けています。

現状販売されている国内物のバランスフォノケーブルでアース線が無い物はオルトフォンくらいだと。

アース線を付ける事でグランドとループしないのかと不思議に思ってしまいます。

1818さん

今日はこれから麻雀対戦なので思ったことをちょっとだけね。

>5pin端子のアース部分からグランドとアースを取る処と、グランドはアース端子から取ってアース線はフォノケーブルのシールド部分から取るとか、有るメーカーはバランス入力はホットとコールドだけですからアース線は必ず接続してくださいとか。

1番目のは一般的ですよね。3番目は掟破りかな。2番目のパターンは悪いけど書いてあることの意味が3回読んでも理解できなかったですわ(笑)。

僕はとっくにレコード再生を辞めて手元に装置もないので実体験としてわかりませんが、XLR受けのフォノケーブルは写真の通り3パターンぐらいに集約できるのではないかと思います。

まず5PINのトーンアームアースはアース線へ、これはどのメーカーでも共通でしょう。

違いが出るのはシールドの落とし方で3パターンですね。

理屈から考えて音の良い順序は、①>②>>>③と思います。

①は理想的なフォノアンプ側での1点アースが実現しています。③のメーカーがもしあるなら教えて欲しいな。

1818さんもそれだけオーディオいじりが好きなのだから、フォノケーブルは自分で試聴してみて納得のいく形で自作するのがベストだと思いますね。

RCAのラインケーブルなんかでも同じで、1芯シールドで作る人もいれば2芯シールドで両端シールド落とすか片側だけ落とすか、片側だけならどちらを送り出し側・送り先側に向けて接続するか、自作者は自分のポリシーでやっていますね。XLRのラインケーブルはその点では悩むことはありませんね。

時間が無くなったので、アースループの話はまた後日に。

皆様 おはようございます。

今朝も穏やかな天候です。

1818の旦那

”今日、検査の結果で悲しい事が発覚して治療は多分出来ないでしょう。(涙)”

重大な案件でしょうか ? ! とにかくお大事になさって下さい、としか言いようがありませんが・・・

ピカールの件、やはりそう簡単にあの仕上り迄出来ないんですね ? ! やってみる価値はありそう。

アースループって、奥が深い。38兄弟さんの説明も判るような判らない様な・・・

もう一つ判らないのが、スピーカーケーブルのドレイン線。

https://www.luxman.co.jp/product/jps-100

を使っていますが、”JPS-100は高純度無酸素銅(OFC)を芯線とドレイン線に採用。”のドレイン線って、何の効果があるのか、両端 or どちらかの末端 をアンプ側 or スピーカー端子 のどこかに接続する物なんでしょうか ?

お判りになる方、いらっしゃいます ?

毎日が日曜日になって早や2か月以上経過。副業先では、定年後数か月も暇で居るとおかしくなりそうでアルバイトに来た、という人が少なからず居ましたが、今のところする事が無くて暇、とかそれが原因で心身に不調とかは幸いないですが、皆様はいかがでしたか ?

来週から娘と孫が来ます。すると居る間 (2週間は居る予定とか) はレコードクリーナーは騒音で使えない・・・また、使用開始が伸びそう(-_-メ)

今日も暖かいのでウオーキングは午前中にしましょう。一日 皆様 ご安全に。

皆様、今晩は。

今日は暖かい一日でした。

予報時通り+16度・最低気温も+3度、日中はエアコン暖房控え目で十分でした。

明日迄は暖かいですが、火曜日からの冷え込みは厳しそうです。

YS-2さん

(重大な案件でしょうか)

確かに重大な案件なのですが直接の対策が出来ないので他で対応します。

鉄塔から取って居るアースなのですよ~。

今日も念のために鉄塔の一番下の部分をルーターで少し削って腐食部分をなくして確認して見ましたが結果は同じでした。

早めに穴掘りしたいのですが暫く寒さが続きそうですから3月になってしまうでしよう。

確かにオーディオケーブルは不思議な世界ですよね~。

そこまで必要あるのと思ってしまいます。

ドレイン線はメーカーの説明が有りますから、多分付けた方が音が良かったのでしょう?。

あのトレンド線をアンプ側で引っ張り出してアースに落とすとか、仮想アースに接続するとかアコギのグラウンディング・コンディショナーと接続すると効果はもっと出るのではと妄想してしまいます。

良くスピーカーケーブルにアルミテープを巻くと音質が向上すると言われて居ますが、試して見たいと思って居るのですが中々実行には至っておりません。

フォノケーブルのバランスタイプは購入した物はフェーズメーション・サェク・上杉(貰い物)試聴したのはCC-1200D

ゾノトーンの高級な物と安価な物ですが、どれも音が違うのは面白いものです。

RCAタイプを入れたら後3~4種類は増えますね。

でも~一番あっているなと思うのはオール・オルトフォンの組み合わせかな。

(アーム309D・フォノケーブル6Nハイブリット・カートリッジSPU-synergy)

38兄弟さん

麻雀対戦は楽しく過ごせたかな~。

図面まで書いて頂いての説明ありがとう御座います。

以前は色々とケーブル類を自作して居ましたが、今は半田鏝とはご無沙汰して居ります。

今夜の夕ご飯は美味しいものが食べられるかな~。

YS-2さん

>”JPS-100は高純度無酸素銅(OFC)を芯線とドレイン線に採用。”のドレイン線って、何の効果があるのか、両端 or どちらかの末端 をアンプ側 or スピーカー端子 のどこかに接続する物なんでしょうか ?

お判りになる方、いらっしゃいます ?

これは難問ですよ~

このケーブルは紹介ページを見たところPSEは取得していないので、メーカーが売る製品としては電源ケーブルには使えない。つまり電源アース線ではないと言うことになります。

スピーカーでアース端子があるのはタンノイぐらいしかないけど、全部のタンノイ製品にアース端子がある訳ではないのでタンノイの技術者でも全員がアース端子の意図を理解しているとも思えないしそれほど重要な位置づけではないのでしょう。

そう考えるとそのケーブルのドレイン線の目的は一つしか思い浮かびません。

タンノイの一部製品用の静電気対策が目的と思います。

タンノイスピーカーのアース端子はユニットのフレームや筐体の金属部に落ちているはずですが、化繊の吸音材とかサランネットとか帯電しやすいパーツはいくつかあります。

なのでB&Wのオーナーさんには不要なものです。

お使いなのであればラックスマンに聞いてもらうのが一番です。あとで答え合わせをお願いしまっせ~

そのケーブルは静電容量を明示してあるのは良心的だと思います。モガミのOEMのような気がするね。

立派な衣装を着せて豪華に見せて販売されてるケーブルは一杯あるけど電気特性を明示していないのはいただけませんね。

皆様 こんばんは。

昼までは日差しもあり、昨日の暖かさが残っていましたが、午後からは予報通り気温急降下。先程から吹雪いてきて、あっという間にこの状態。

ここ数日、自室の大物、小物の整理整頓をしています。昨日は保存していた各種機器類の取説やらカタログ、領収書類の断捨離。年末だけ買うステサンや保存していたオーディオ誌も一年以上経過していた分は、どうせ見ないし必要な部分は切り取って他は捨てました。

その続きで、ヤマハの調音パネルや他の調音材等をすべて外したらどうなんだろう、との事で外したり入れたり、場所を変えたり色々とトリノフオーディオで測定の繰り返し・・・

現状の測定結果

結果は、これ https://hspc.ocnk.net/diary-detail/83 を入れていても外しても計測結果は変わらず。決して数値を追い求める訳ではないですが、やっぱりオカルトグッズだったかも・・・(-_-メ)

唯一、ヤマハ調音パネルをスピーカー背後より一次反射面に設置した際は低域の暴れが少なく、

結果手動での補正が簡単にほぼフラットに持っていけました。

スピーカー背面での定在波よりも部屋の響きに関係する一次反射面対策も重要かと。ヤマハパネルはその後ろのゴタゴタを隠す目的もありましたが、それらは排除するのが良いかもしれませんね。

gjkiさんには色々と調音関係で申し上げましたが、過ぎたるは及ばざるがごとしかもしれませんし、シンプルイズベストかも。

当分はこの体制で聴きましょう。

明日も皆様 ご安全に。

38兄弟さん

”お使いなのであればラックスマンに聞いてもらうのが一番です。あとで答え合わせをお願いしまっせ~”

ラックスマンに訊いてみますね !

皆さんこんにちは。

YS-2さん

低反発マットレスの「自作定在波改善品」の効果ですが、あれから何度か有り無しを試しました。

ダリのセンソール1では効果無しですね。

と言うか、ウーハーが小さいためか、そもそも低音のぼんつきがほとんどありません。

小口径スピーカーの引き締まった低音、ボーカルとバックの楽器との分離も良好です。

さて、個人的な好みの話で申し訳ないのですが、以前からグランツのアーム(Sタイプ)はなんでこんなにかっこいいんだろうかと思っていました。

各部の精巧な造り、ステンレスの色合い、全体的なデザインの秀逸さ、色々あるのですが、アームの形状にもあると気づきました。

それはどこでアームを曲げているかです。

カートリッジ取り付け部のすぐ後で曲げて、ストレート部分が長い形状としています。

これ、見た目だけではなく音にも効いているのでは。

アナログ誌の濱田さんの記事を思い出しました。

「安いアームは曲げやすい所で曲げていますよ~」こんな文面でした。

そこで色々なプレーヤー(写真)を見てみると、確かに安いのはアームの中央あたりで曲げていて格好が悪い。

グランツ、PD-191Aのサエク、SL-1000R付属と比較したらそのとおり。

と思っていたところ、サエクアームの新製品情報をSound Tecの動画で見ました。

2月発売予定のWE-709、税込み85万。PD-191Aのアダプターが5万5千円。

で、さっきサエクに電話したら発売は4月との事。

これをPD-191Aのアームと交換したら。外したアームはヤフオクで売るとして。

デザインは文句なし。ただ一つ気になるのはサエク毎度の9インチ。うーん、10インチならすぐにでも欲しいのだがなあ。

またまた物欲が。

皆様、今日は。

此方は寒波が肩透かしかな~。

今朝は-3度予報より暖かいです。

予報が当たれば木曜日からは可なり冷え込みそうですが。

今朝は朝一(9時から)のリハビリで一汗掻いて来ました。

運動で汗を掻くと言うより暖房が強すぎて少しの運動で汗が出て来てしまいます。

YS-2さん

杜の都の雪は如何ですか?、此方は此の此の儘で行けば冠雪が無い冬になりそうです。

毎日が日曜日でも何かと遣る事が有れば結構暇は潰せますよ。

特に没頭出来る趣味が有れば再復帰は無いでしょう。

gjkiさん

後でグランツのアームと光カートリッヂのチョトしたレポート報告しますね。

38兄弟さん

ホント、オーディオケーブル関連は立派な衣装を着せて高値で販売して居る処が多いですよ~。

昔の話で海外製の数十万のケーブルの中身がカナレだったとか、三菱電線がケーブル類を販売して居た頃に同じ線材を使用して立派な化粧をさせて有るメーカーは20倍以上の値段で販売して居たとか。

少し高級なオーディオを始め頃はRCAケーブルは白・赤の付属物でスピーカーケーブルは透明の2mm²で十分だったのですがね。

フォノケーブルはプレヤー本体から出て居る物しか使用出来ませんでしたが何の不満も無かったな~。

中堅のフォノケーブルの値段で昔だったら少し高級なレコードプレーが替えましたね。

皆さん、こんにちは

YS-2さんの昨日の投稿はあせってますねぇ、URLの引用がぐちゃぐちゃです(笑)。

リンク

今日は特にやることがなくてヒマなので、そのURL部分を手掛かりにオカルトグッズ(正しくは大人の事情商品)とやらを調べてみました。出典が提灯記事の殿堂雑誌なので、まあ「提灯ぶりを暴いてやるか」ぐらいのノリのヒマつぶしです。

1818さんの高額ケーブル投稿を見てアクセサリー屋への怒りが増幅したことも動機です。

なのでこの投稿を真面目に読むのは無駄ですよ(笑)。

記事によるとその調音ボックスのキーパーツである4Kセラミックコーティングカーボンが(株)アスカム(このオーディオアクセサリー製作者とは別の企業)の特許技術とあるので、その辺りを調べてみます。

(株)アスカムの特許出願を調べてみると確かにありました。「調質材料」の発明名称で2006年に出願されている。

ただし特許庁からは特許登録を拒絶されている。拒絶の理由は「その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない」で、まあ平たく言うと新規性がないので特許が認められないと言うもっとも多い理由です。

なのでキーパーツは特許技術でもなんでもなく、記事は出だしから間違い。

次に出願の中身。

これは「湿度が高くなると水蒸気を吸収(吸湿)し、逆に環境湿度が低くなると保有する水分を放出(放湿)し、湿度を一定に保つような機能を有する調湿材料」となっておりオーディオの音とは何の関係もなし。

まあ瓢箪から駒のたとえもあるので技術的な関係の無さはとりあえずは問題なしとしましょう。

記事では4Kセラミックカーボンには無数の孔があり表面積が広い、1gあたり400平方メートルとか。

この点については出願明細ではカーボンの炭化温度次第では比表面積が400平方メートル/gを超えていることになっているので正しい記載です。出願の意図である吸湿したり放湿したりの効果は十分考えられるレベルです。

ところがこの作用を音の調整に結び付ける部分の記載が極めて曖昧で情緒的で納得のいく内容にはなっていない。まあ元々が娯楽雑誌であって技術解説は全く期待できないがさすがに次の記述はなんとかならないものか?

・さらに特定の鉱物物質をブレンドして音響用に最適化

・本品は普通の吸音材と違い中~低音域にかけてもフラットに調音できる唯一無二の存在

元々が調質材料として特許出願しているぐらいなので、調音効果が唯一無二の存在と豪語できるならなぜ特許出願しないのか?が最大の謎です。「工業試験所での測定データがそれを証明している」とも書かれているが怪しいものです。たぶん中~低音域にかけてフラットに調音できる効果などないのでしょう。

特許出願の点からはまあそんなところで、記事後半の調音ボックスの試聴記に関しては皆様が日頃感じているであろう美辞麗句を弄した情緒的な散文のオンパレードです。購入者のYS-2さんにオカルトグッズ(正しくは大人の事情商品)と断じられるのは火を見るより明らかでしょう。

この製品に関しては瓢箪から駒は出ないと思いますね。カーボンの微粉末ごときで定在波から逃れられたら誰も調音で苦労しないわ。

とにかくオーディオアクセサリー業界に群がるオーディオとは何の関係もない有象無象メーカーとそれに提灯を掲げる雑誌は許せません(怒)。

↑

”カーボンの微粉末ごときで定在波から逃れられたら誰も調音で苦労しないわ。”

(>_<)