消えゆく民族

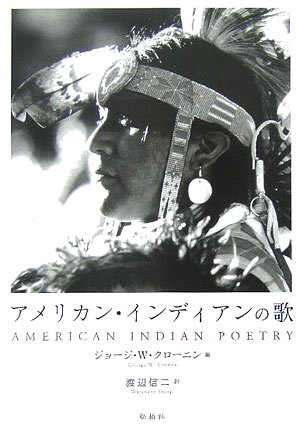

消えゆく民族イデオロギー、という話もあった。「消えゆく民族」という、ある時代に共通して持たれたイメージ、スローガンについては昨年『アメリカン・インディアンの歌』再読の折に読み返した。リーンの翼を読んでいるならこのあと、民族主義の話になる前に記憶喚起しておいていい。

十九世紀~二〇世紀初頭のそれは、ケルトなり、アフリカなり、アジアなり……の地域文化の、時代の西欧近代文明なるものに押され、背を向けて滅んでいくものへ向ける、懐旧、哀感を交えて見送る感情。そして、そうした感傷的な見られ方は必ずしもその文化で生活する当事者の心情に沿ったものとも限らず、「近代人」を自認する当時のヨーロッパ・アメリカ作家の創作かもしれなかった。むしろ当の文化破壊や侵略を正当づけるために政治的にも利用されただろう、との文脈。

通報 ...

読書メーター

読書メーター

滅びゆく民族態度の、文芸での成果ではやはり昨年、フィオナ・マクラウドを再読した感想がある。

幻想文学の古典としては非常な名作。文学古典としては文句なく名作だが、現代に読むファンタジー読者としても、ここに燃えている情熱は美しいが、哀感も通りこして病的になっていないかという気分は必ずある。

それも、「それではだめだ」じゃなく、……それくらいにのめり込みたい時にはこうなってもいい。こうなるんだ……という肯定的な意味での前回の理解だった。わたしはマクラウド(シャープ)のような態度についてもわたしなりの共感がある。その病的な感情もなくて、ただただ美しいなあ・鮮やかなイメージだなあ、で受ける読者層にはそんな気持ちはわからなくていい。

そのテーマを関心にしてその後、追っていたわけではない。ただ、ちょうど同時に読み合わせて……、アフリカを舞台に「消えゆく民族」イデオロギーの只中に生きたあと、その一時代の過ぎたあとに北欧で独自の文芸の方法を模索した作家にカレン・ブリクセンを通し読んだ。

ブリクセン夫人の後の小説には、エッセイは除き、アフリカ体験を直接語るものはほぼない。その心の経緯は作中には反映されているらしく、後の研究の関心ではマジック・リアリズムの運動と比較される。また、60-70年代以降のフェミニズム作家のリスペクトを受けているようだ。