ロマサガ

タニス・リーの話題でネットを検索してヒットする半分くらいは、ロマサガの中の幾つかの元ネタだ、とのこと。最近ではエルデンリングとか。リーについてする話題少ないのだ。

わたしはまたSaGaシリーズのそこそこ程度にプレイヤーではあったけど、その話はループだと思う。おおむねオアイーヴの名前で、キャラクターの性格などはあまり関係ない。その頃当時の、ハヤカワFTかSFのキャラやタイトルや用語をゲーム中にお遊びとしてちょくちょく引用していて、それはFFシリーズ等もそう違わないだろう。

小林智美氏のイラストのイメージがリー作品の翻訳での文庫カバーの印象と合うこともある。少女漫画の有名な作家が何人も担当していて並べて壮麗ではあり、ファンにはこの印象が強い。もっともリー作品も英語のペーパーバックなど求めると、その画はわりとマッチョに描かれていたりするし、80年代にそういう繊細華美なイメージを推しているのは日本先行みたい。二十年くらい経ってから英語版もカバーが耽美めいてきた。

サガシリーズで明確にリーの影響/オマージュを公言しているのはサガフロのアセルス篇。『闇の公子』の、地下にある妖魔世界の城について、それと傲岸不遜な妖魔貴族達の振る舞いのことか。こうしたファンタジックなビジュアルはおおむね無国籍ながら、それでもやはりヨーロッパ風の建築や衣裳を元に描かれるものだが、「平たい地球」のイメージ元について言えば千夜一夜物語で、作者のイメージはペルシア風だったかもしれない。妖魔のことだから自由だ。

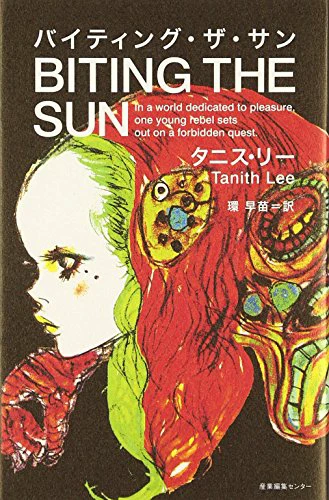

出版事情では後からいえば、それよりもサガフロのリージョン世界の設定自体、『バイティング・ザ・サン』(1976, 邦訳2004)のような未来都市空間(ディストピア)に似ていたかもしれない。そこでは、自分の肉体を作り変えて何にでもなれ、テレパシー装置の娯楽では美男美女になれて剣を振るってモンスターを退治するゲームに飽き飽きしながら想像力がそこから出ない少女が自暴自棄に走っていたから、それも読み合わせているともう一層耽美を加えて浸れる。

読書メーター

読書メーター

リーの小説を読みながらその日その日聴く音楽がなくて退屈してたので、何か捜すとショスタコーヴィチ、などと書いてあるのでばかやろう!ショスタコなんて言っても現代の他に何にでも言えてつまらないと思った。でもそれは積む。

その傍ら、そういえばサガフロとかのイメージ先はあるんだから、逆にタニス・リーを伊藤賢治(または浜渦正志)の音楽連想で聴きながら読み返してもいいんじゃね?との逆想になり、その日はそうしていて面白かった。イトケンミュージックは2010年代頃にはスクエニ公式でバンドアレンジも、オーケストラアレンジも増えていてわりと豊富にある。ただ、それを聴きながら歩くと耳について、帰ってきて小説など読む気はしなかった。

結局、タニス・リーの小説作品そのものはこれまでに映像化されたことはない。単発のTVドラマになったような情報もあることはあるが、そのイメージになるようなものは実質的にゼロ。そういう参考になるものは英米にも実例はない。

わたしはファンタジー小説を読みながら、とくにヒロイック・サーガをテーマに同時にその日頃に「日本の現代音楽作品」を捜している習慣になっている。過去に蒐めたアルバムからも聴き返してみつつ、あれこれと聴いたあとで「これ」と思うところを当てられると気に入るのだけど、感覚的に合わないと耳障りで、アルバムを通して聴けないか、読書の邪魔になって読み進みが滞るのでわかる。総当たりに対してわたしの音楽的気分、耳フィルターによる。

初期のヒロイック・ファンタジーより、

これらを今はピックアップしていた。現代感覚として古典へのオマージュはありながら、端々にお茶目感はありつつ、ロマンチックなところ。