小説ドラゴンクエストⅣ

82年頃から始まるリー翻訳を読みながら育ち、自ら創作にも取りかかったFT作家は、居るとは思うが、その旨ご自分で公言していないことにはわたしは一人びとりについてはよく知らない。書かれた作品から想像するというもの。

同ジャンルの日本人の作家でタニス・リーの邦訳書に解説を寄せているのはひかわ玲子さんくらい。『銀色の愛ふたたび』(2007)にその文がある。だからといって、ひかわさん自身の作中にリーからの直接の影響などがあって寄せておられるかは、あまりないと思う。わたしは最近、「女戦士エフェラ&ジリオラ」シリーズ(1988-)をちらと瞥見したけど、これや「三剣物語」などにしても、タニス的な……というほどのところは特に。

剣と魔法のジャンルのイメージには、80年代のゲームかアニメ(OVA)文化が別にかかわっている様子は感じられる。

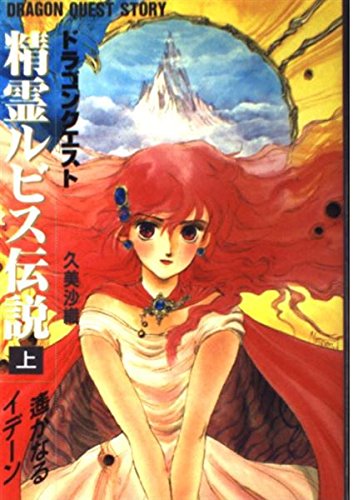

ひかわさんと同世代で、タニス・リーへのリスペクトをあからさまに打ち出した実績のあるのは久美沙織『小説ドラゴンクエストⅣ』を挙げる。これはよく知られているように、アズュラーンにみえる(またはエルリックか)というピサロを描き出し、まずこれが一番目立つといってもいい。

デスピサロの章にかぎらず、全編にわたって耽美に書き換えられたドラクエは、いのまたむつみカバー&挿画と相まってファミコン世代の少年に相当に刺さったことだろう。その頃のファミコンはだいぶ「男の子向けの玩具」で、しかも当時のドラクエは社会現象にもなろうかという大きなタイトルで、そこにこう来るのはすごいことだ。賛否等より、これを読んで幼い心にファンタジーが芽生えたという少女少年は居なくはないと思う。

小説ドラゴンクエストのⅠ~Ⅲについては今省く。これに先立つ久美作品『精霊ルビス伝説』までは一昨年に再読した。Ⅴ以降も続けて担当されているがやはりⅣを挙げておくべきだろう。

読書メーター

読書メーター

90年代のゲーム小説から

タニス・リーを少し離れて、日本FTの興隆には同時代のゲーム文化の影響は少なくない。ようするにコンピュータRPGから「剣と魔法」の世界に馴染む世代になってきてそのジャンルが浸透、広まった、との考え。

その90年代頃の流れで思うときに、ゲーム発の作品でありながら文芸として独自の作品であることが成立し始めた先駆として、

を思い出す。三つという数に意味はない。コンピュータゲームのノベライズという意味でなければ、ロードス島戦記などももともとゲーム発祥の小説だが、いまここの話題ではそんなに関係ない。『ドラゴンライダー』にはまたリー作品のようなイメージは皆無だがテーマには多少、近いものもある。

砂の王

『砂の王』は古川日出男さんのプロフィールには載っていないデビュー作品で、ゲームボーイの『ウィザードリィ外伝Ⅱ』を原作にしている。ウィザードリィはコンピュータRPGの古典タイトルだが、漫画や小説化、「ウィザードリィ友の会」のようなファンブック展開ではドラクエ等に遅れた。その一端のノベライズ。

序文を寄せているベニー松山氏によると当時、すでに夥しい数のゲーム小説が出版されているが、単なるゲームのリプレイ、体験日誌にとどまらず文章で物語を語る小説としての最低限の条件に達しているものは少ない。

と書いてある。ここでいわれる流麗かつ重厚な文体によって綴る幻想物語には、わたしはリーの平たい地球を連想するものがあって、それは『砂の王』が千夜一夜物語のような東方世界を舞台にしているから、だけではないだろう。結局、『砂の王』は続巻が出ることなく終わったが、後に新規に書き下ろしとなった『アラビアの夜の種族』になると、タニス・リーかのような気配はもうない。

小説家としてあらためてデビューした古川日出男氏の初期の作品には、「マジック・リアリズム」のワードが著書案内にしばしば添えられていて作中にも言及される。ファンタシイ(FT)よりは純文学の作家でマジック・リアリズムを追及する者であるとの売り出しだったようだ。

1960か70年代頃にマジック・リアリズムの作家はフェミニズムの作家とも親和性があった。マジック・リアリズムは日本では定期的に流行語になり、1990年頃に一回復活している。アンジェラ・カーターが亡くなった頃でもある。

ただ、古川作品の作中で実際には、ストーリーテリングの妙技よりは「異能者設定による能力者バトル」のことを言っていると思え、わたしは00年代の初頭で今のところ読み返しが滞っている。

90年代のゲーム小説では『ドラゴンライダー』を名作として挙げたいが、今それが本題ではないので早く飛ばす。「モンスターメーカー」シリーズのために「世界観を提示するための小説」として書き始められたという。

「世界観」という語については後で触れる。本作にはトールキンやマキャフリイのオマージュは置いておいて、独自には、歴史学あるいは歴史観をファンタジー作中に導入していること、その史観にしてもオークという種族の多産と貧困という経済問題に目をつけ、「なぜ戦争がくり返すか」に切り込んでいく。ただし、それはこの世界を説明するための外枠であって、核としての物語は、

を語る。見事だと思う。

マジック・マスター

どっちかというと鈴木銀一郎著の後続シリーズ「マジック・マスター」の小説二部『赤い髪の魔女』『闇の騎士団』について今記す。「モンスターメーカー」の時代設定は「神話の時代の終わり」に置かれ、こちらはそれより数百年ほど下ってみえる。

「マジック・マスター」の世界は英雄の時代、この頃にはもう人間の世界に神々の直接関与や、魔法も炎や稲妻が飛び交うものではなくなっている。だが、この時代に姿を消した神々の存在は、人智を超えた運命としてやはり人間を支配している。その下で人々は戦う。

ケルトの英雄物語やシェイクスピアに着想しているからライトノベルだがハイな雰囲気に近い。運命の皮肉を語る話はダークファンタジーだが文体はライトでユーモラスという面白さ。それで、こうした経済史や都市の勃興などは今のトピックであるタニス・リーに書けない類の小説だろうと思う。『マジック・マスター』二部とパラディスの比較はちょうど同年代に対照的なファンタジーの方向にも見え、少々こじつけめいているが日本国内作品にこんな例もあった。

ゲーム上のたんなる障害物、撃破すべき標的としてモンスターを殺戮しまくることについては、上の『ドラゴンライダー』でも『記号でしかないモンスターに対する疑問』『ゲームにおける記号化のせめてもの罪ほろぼし』として書かれている。

ベニー松山氏の言うような当時同ジャンルについての評を読むと、ゲームについてゲームのパラメータをそのまま記せば、メタ的で、著者のプレイ日記にすぎないものにする。一方で、これを創作であろうとすれば、ゲームのお約束はお約束としても、あっけらかんとお約束のままでは小説として本格的にはなれない。

そこから、そこに戦士であることの意味を発見するなり、魔物の群れを「軍隊」と解釈して軍団編成を考案したりする。こうした考えるアプローチは同時代に刺激で、読者にもクリエイターにも共有されるものだっただろうと思う。

本トピックのタニス・リーに戻れば、リーはもっと馬鹿っぽい話を書く。小説ドラクエⅣが文体として踏襲しているのはやはり『闇の公子』のような千夜一夜的文体で、都市の町並みの色々や、樹木の名前や、碧玉 とか縞瑪瑙 とか紅玉髄 の列挙が始まるとその連想はされ、それは必ずしもリーの文体というわけではない。浅羽訳の連想はする。ファンタジーを書くときのひとつのお手本になる。

久美沙織さんの小説じたいはそれほど数多く読んでいるわけでもないけど、ここの、次から次へと場の情景を並べ立てていくのは寄席、講談調の語り口かな。「口誦的」ではある。

久美沙織ドラクエ、Ⅵまで読了。ここまでくるとタニス的な興味はないが、「モラルの語り」に至るとあるともいえる。悪意とか。その話は「過剰の道」に戻ろう。

小説Ⅳの「解説」に対象年齢が高い、若年の読者にはついてきてほしいみたいな願い・気概が書いてあったけど、Ⅴ・Ⅵではやはり対象年齢を下げた一方で、随所にいかがわしさが際立ったような、所詮大人読者でしかない感想だったかな。ジュブナイルとして読みたい。久美沙織作品にはもうちょっと興味ができた。

一連の続きから「ソーントーン・サイクル」三部作を読んでいるが、トピックの趣旨にはまことに好都合なのでレビュー書いておこう。久美作品には、このさき続けるなら久美作品独自の話題でする。

似ているといえば「ドリーム・キャスター」は「ゴルゴン」(1985)によく似ている。もっとも、これは久美さんにもともとそのオマージュ意図はないだろう。FTでなくSFだし。原書なら読んでいるかもしれないが、邦訳だったら96年。

「ドリーム・キャスター」は14歳少年が小説家を志すはなしだが、きっかけにする体験は同じでも、「ゴルゴン」はそれですでにプロとして成功した大人の小説家が挫折する。まるでリーが久美沙織を読んで反撃したみたいだ。

英国ではゴルゴンは85年なのでリーはそれを読んでいるはずはないけど。少年小説で、大人の読者には思索するはずの屈折が一枚足りない、とはいえる。ただ、「ゴルゴン」もそれ自体、プロローグ小説である。