個人的には1947-1990のユーゴスラビア社会主義連邦共和国の国旗への思い入れが強い。 イタリア90W杯のスタジアムで数少ないサポーターが揺らしていたこの国旗を見て、ユーゴスラビアへの興味を抱いた。

デンマークもほぼ全没している。標高何メートル迄水が来る想定なのだろう。ハマスタは水没だろうね。 世界最大の自然破壊と言われている海水の干しあがったアラル海に水が戻るのは不幸中の幸いとは言えないか。 とりあえずブダペストが水没地域ではなくてよかった。

ヨーロッパの氷河が全部溶けると、こんな感じになるらしい。 西欧では、オランダ、ベルギー、ドイツがかなり水面下になる。 オランダ人が背が高いのは、干拓地が多いので、洪水で水かさが増した時にも息ができるよに進化したと言うジョークがあるが、笑えなくなるかもしれない。

東欧・アジア地域では、ロシア、トルクメニスタン、カザフスタンか黒海やカスピ海の膨張によって地表の領土が減少する。 ウクライナ・ロシア戦争では、地球温暖化の様々な取り組みで1年に達成する削減目標値の二酸化炭素排出量を上回る排出量を、たった一日の戦闘で産出するとニュースで見た覚えがある。 これを見ると、ロシアの占領地域もいずれ水面下に沈む。無駄になるのか、不凍港が増えて有利になるのか分からないが。 カスピ海沿岸も早くに行かないと、景色がドンドンと変わっていくのかもしれない。

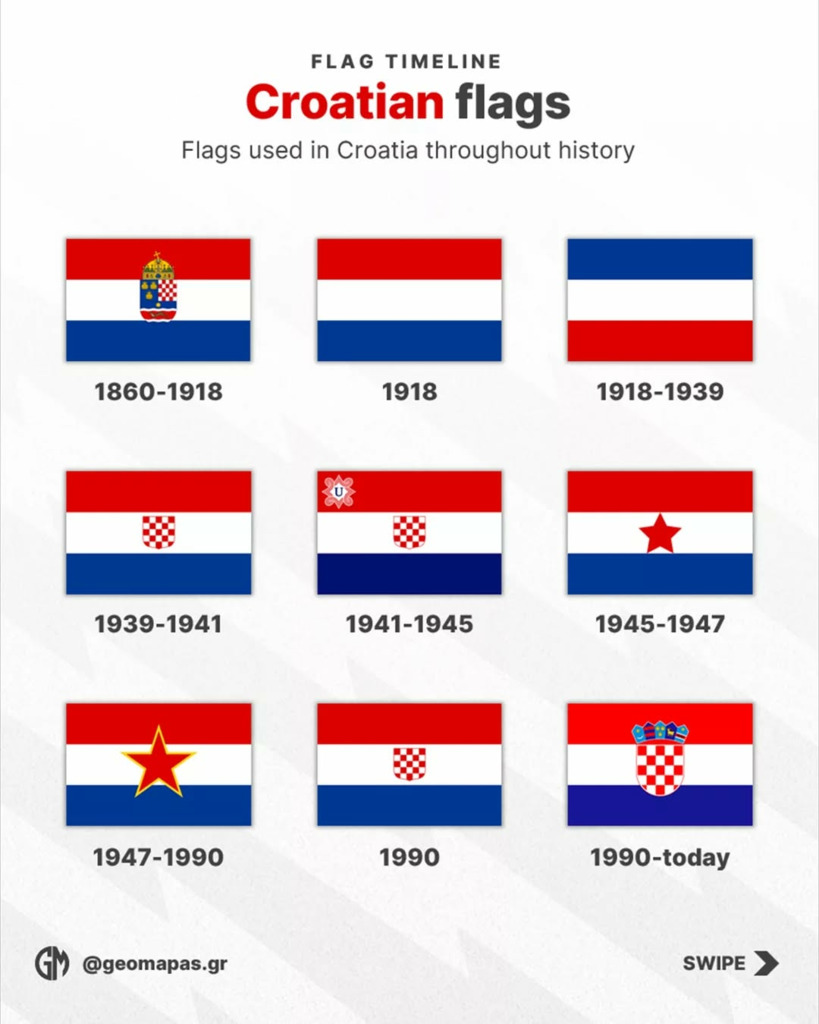

全部、歴史を追い切れないが、クロアチアで使われている国旗は、こんなに変遷しているらしい。 オーストリア・ハンガリー帝国の時代を含めると、こんなになるんだろう。

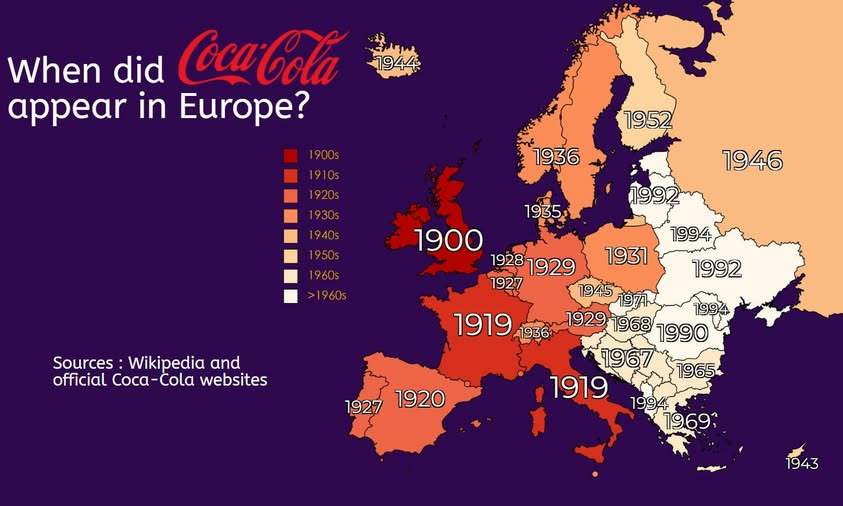

これは知らなかった。早速、アトランタの人達に知らせてみよう。

スロバキアが独立した理由は、民族の独自性を求め、それが飲料の好みや選択にも現れたと言うこと?

チェコスロバキア政府はスロバキア住民に永年コカ・コーラを与えないという差別政策を取ったため、それに不満を募らせたスロバキア人はチェコから分離独立した。スロバキアでは独立記念日にコカ・コーラで乾杯すると言われている。

ホントだ、Wikipediaに次のような記述があった。

アメリカに行くと、ペプシは北部の飲み物、コカ・コーラは南部の飲み物と言う意識が、東海岸ではある。 アトランタの家庭に行って、ペプシが出たことは記憶にない。 ドライブに行くときも、大抵、コカ・コーラをパックでクーラーに入れて持って行ったし、スーパーでもペプシを見かけた覚えがない。

確か旧共産圏ではコカ・コーラの代わりにペプシが普通に流通していた。旧ソ連圏にはクワスというライ麦を発酵させて作る微炭酸、微アルコールの国民的清涼飲料が現存。 チェコが1945年でスロバキアが1971年というのが本当だとしたら、スロバキアが独立した理由もわかるというもの。

これを見ると、コカ・コーラは東欧に現れるのが遅かったのが分かる。 ポルトガルとスペインも、おそらく、後にコカ・コーラは禁止になったと思われるが、導入自体は比較的早いのが分かる。 ちなみに日本は1957年らしい。(Wikipedia)

クルド人のことは、よく知らなかったがトルコとイランにまたがっているから、なんとなくトルコ人の一派なのか、くらいの意識だった。 アメリカの友人が、世界のトラブルの殆どの源は英国にある、とよく言っていたが、クルド人の問題にサイクスピコ協定も絡んでいる。ロシア領内にはいないようなので、ロシアにとっては、民族意識を煽って西側への攪乱作戦として使えるのかもしれない。

クルド人ってアラブ系の民族だと思っていた。言語も含めてイラン系とは知らなかった。

以前、ECCだったと思うが、 『英語が話せると世界と話せる』だか『通じる』だったかをコマーシャルで流していた気がするが この地図を見て、どう思うのだろう。 故中曽根氏が首相退任後、テレビで、戦後、日本は米国文化の影響を受け過ぎているが、米国は新しい国で伝統や文化が浅いので良くない、と言う趣旨のことを話していたが、一面真実である。 また、米国英語がヨーロッパで通じるのは、米国の留学帰りのお土産物屋の店員とホテルの従業員、高級レストランの従業員が中心で、両替所でさえ通じないことが多い。

世界の旅先で、英語が通じるのもアメリカ式の習慣が通じるのも当たり前と考え、ホットパンツを履いて闊歩するアメリカ人を批判した ugly American と言う1958年に出版された政治小説があるが、それを思い出す。日本もバブル景気の頃は、ugly Americanに続け、と言うような雰囲気を感じたが、現在は、経済力の低下とともに見る影もない、 もっとも最近のアメリカ人は、都内各地を見る限り、非常に礼儀正しいと思う。中国人と比較してしまうからであろうか。

時々、江川卓氏のYouTubeや記事を見るのだが、江川氏曰く、バウアーの配給パターンと言うのは一定らしい。 メキシコリーグでは解析されていないようだったが、NPBで分かってしまえば打たれるだろうとのこと。 良く分からないが、野球が始まったら、注意して見てみたいと思う。

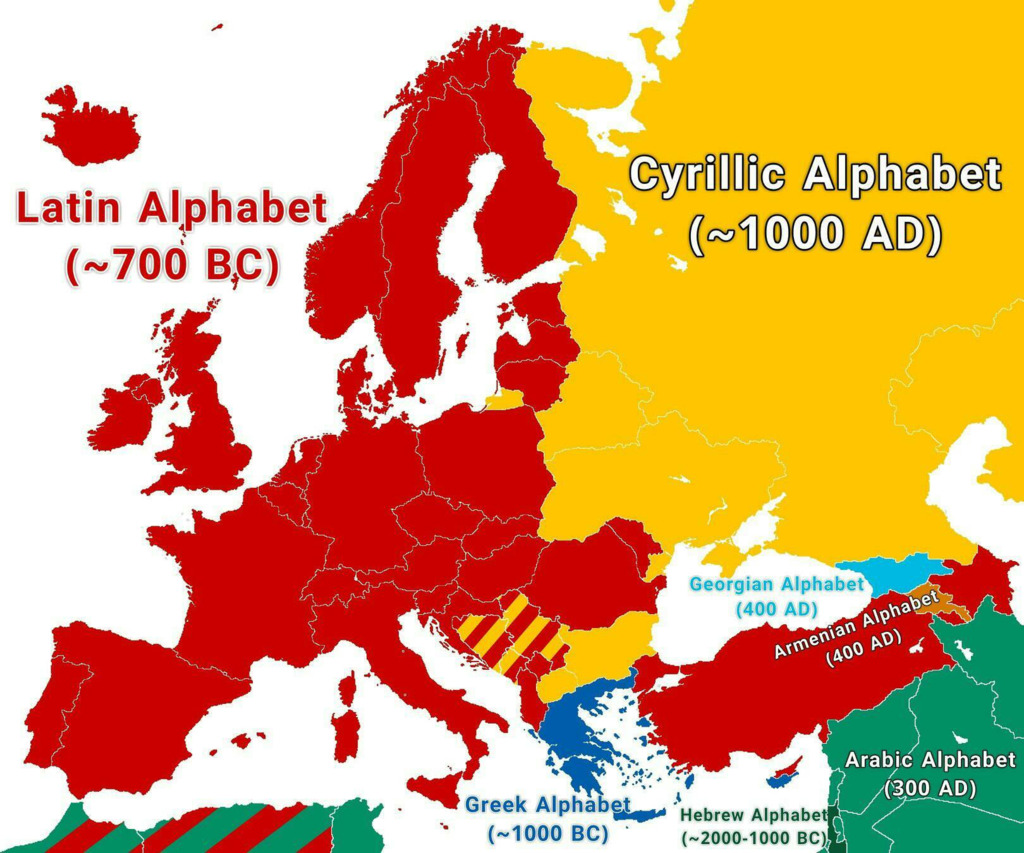

グルジアとアルメニアの文字は見分けがつかない。さらに言うならタイやラオスの文字と比較されても見分けがつかないかもしれない。 キリル文字はほぼ読めるが、シルクロード旅行に備えて4月からラジオロシア語講座を聞き brush up (英語の意味) 予定。 ギリシャ文字は読めない。地震でサントリーニ島の住民の大半が島外避難しているらしい。

アルファベットの種類と言う興味深い地図を見つけた。 昔、ギリシアに行った時、店や標識の標記にギリシャ文字を見て面喰ったのを覚えている。歩いていると、ギリシアを自転車で回っている理系の日本人大学生に会い、数学をやっていると大体、読めますよ、と言っていたのを覚えている。

地図を見ると、またしてもバルカン半島は、混在する複雑さ。 ジョージア・アルファベットと言うのは、どんなのであろう。 アラビア文字は、以前の会社に勤めている人に読める人がいたが、全部同じに見えてしまう。

要は新興国かつ小国の場合対外債務や各種問題を改善し易いが、ある適度の経済規模の国になるといろいろ制約もあり難しいという事だと思う。

昔、財政学の教授が、小さな舟は方向転換をし易いが、大きい船になると、そうもいかない、との話をしていたのを思い出した。 また、この話は、日本の明治時代の金融政策を想起させる。不換紙幣の乱発で、インフレーションにより国内経済が乱れていたのを、日本銀行を設立し、まずは銀との兌換紙幣を発行し、その後、日清戦争で勝利し得た賠償金で金との兌換紙幣の発行にいたる。 ハンガリーの場合、明治政府の兌換紙幣導入に相当するのが、ユーロ導入なのだろう。通貨価値の安定性と、機動的な国内の金融財政政策のどちらを取るかだが、通貨価値が安定しないと他国からの投資も呼び込めないであろうから。

ハンガリーの弁護をしておくと、旧東欧圏で真っ先に共にEU入りしたチェコとポーランドもユーロを導入できていない。一方、EU入りではこの3か国に遅れを取ったスロバキア、バルト三国、スロベニア、クロアチアは既にユーロを導入済み。要は新興国かつ小国の場合対外債務や各種問題を改善し易いが、ある適度の経済規模の国になるといろいろ制約もあり難しいという事だと思う。国民も共産主義時代から使用し続けてきた自国の通貨への馴染みもあり、ユーロ導入志向は弱いように思う。

それでこの3か国とルーマニアの場合、余程の事が無い限りユーロ導入に至らないと思う。あのブログの人在住のブルガリアは、通貨レフとユーロを固定相場で連動させている経緯から、政府は早急に導入したいところだろうが。

やはり、予想は少し当たっていたみたいだ。情報提供ありがとう。 ハンガリーは、人口も面積もオーストリアよりちょっと大きいくらい。 一つ一つの畑が大きいと言うことは、農業の占める割合が大きいのかもしれないが wikipedia等をみたら、以下の記述があった。

*** 国際通貨基金(IMF)による統計では、2018年現在でGDPは1,612億ドル、一人あたりのGDP(為替レート)は1万6,484ドルであり、EU平均の約45%、世界水準の約1.4倍である[2][16]。

ハンガリーは1989年の体制転換以来、外国資本を受け入れて積極的に経済の開放を進めた。その結果、1997年以降年間4%以上の高成長を続けるとともに、2004年には経済の民間部門が国内総生産(GDP)の80%以上を占め、「旧東欧の優等生」と呼ばれるほどであった。また2004年の欧州連合加盟は、当時のハンガリー経済にとって追い風になった。

しかしその後、インフレーションと失業率が増加して貧富の差が広がり[17]、社会問題として常態化した。また巨額の財政赤字も重要な課題であり、現政権が目標とするユーロ導入への見通しは立っていない。***

東欧の優等生とは言え、西側から見たら、ユーロに入れることのできない田舎国なんだな。 それでも、最近、日本よりも物価が高いと先日のブログの人が苦労しているらしいので、日本はなんなんだと思う。

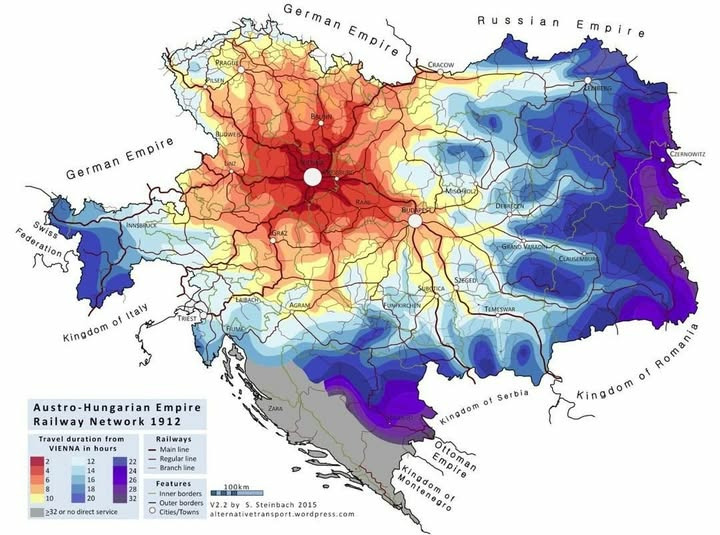

100年以上前の鉄道による移動時間を地図上に表示させるのはなかなかたいへんな作業だと思う。ブダペストからウィーンへはよく車で往復したが、帰路はふと地の果てにでも向かっているような気持ちになった。実際そうだからとハンガリー人には絶対言えないが。

ハンガリー平原が一大農業地域なのは現在でもそのままで、オーストリアの平地にも延々と農業地域が広がっている。Googleマップの航空写真で国境付近を見ると、ハンガリー側は共産主義時代の集約農業の影響で畑の区画が広く、オーストリア側の私有地の畑の区画は狭いのがよくわかる。

1912年のオーストリアハンガリー帝国におけるウィーンからの時間距離。 ウィーンとブタペストを中心としているのが良く分かるとともに、国境地帯がおそらく手薄になって侵略を受ける遠因になったのでは、と想像する。また。ブタペストは、ヨーロッパ大陸で初めての地下鉄が開通したところなので、それなりに発展していたと思うが、その他の現ハンガリーの部分は農村地帯で、現オーストリアの部分の食物消費を支えていたのではないであろうか。 いかにも貧富の差の激しかったであろうことを想起させる地図である。当たっているかな。

>> 9237 なるほど。かつてのルーマニアとかユーゴスラビアタイプ? よく分からんけど

アゼルバイジャンは首都バクーで頻繁に大規模なフォーラムや見本市を開催して国際性をアピールしている点が他の強権国家とは異なると思う。こういうのに出展・参加している企業の人々も、アゼルバイジャンが共産党の一党独裁体制で、現在のアリエフ大統領は世襲委譲という点で北朝鮮やかつてのシリアと同等とは意外に知らないのではないか。

バクーの街中に最近はドバイっぽい高層建築が建てられているようだが、自分が行った頃は普通の旧ソ連の雰囲気だった。郊外のゾロアスター寺院を見に行ったら石油をポンプでくみ出す施設がそこかしこにあり、実験で使われるようなビニールチューブが石油パイプラインとして道の脇に這っていたのが印象的。

島耕作がつまらない、

確かにバブル期に読んでも特に面白いとは思わなかった。

最近のTVで見る気がしないのは孤独のグルメとぼっちキャンプ。日本社会の問題の一つである人との繋がりの欠如を助長させるようネーミングからして如何なものか。ポランコお気に入りの前者はやたら辛気臭いし、後者は番組スタッフが周りにいるんだからやらせもいいところ。

前にも書いたが、慶応大学大学院のの小幡教授のコラム等をよく読む。 屁理屈に近いものも多いのだが、気づかされることも多い。 今回は、大雑把にまとめると、島耕作がつまらない、団塊の世代の政治家は大成しない、それらは日本はバブルの時の思考方法から抜け出せていないからで、国がどうあるべきかと言うグランドデザインを描く指導者が出てこない、とのこと。 いつも日米を比べてしまうが、失われた30年を考えると、確かに、日本がバブルで浮かれていた頃からのアメリカ経済の巻き返しは、レーガン政権から一貫しているのかもしれない。(カーター政権からと言う人もいると思う。) そのグランドデザインが、トランプ大統領になってから転換期だと言われているみたいだが、変化の萌芽はオバマ大統領の時に始まっていると思う。 世界最大の経済市場を持つゆえに、関税をチラつかせてディールを目論む米国大統領だが、その経済市場を維持し続けるグランドデザインを常に持ち、改革を実施してきた人造国家の強みであろう。 アメリカの話はともかく、下記のradikoのサイトで、7時15分くらいから約15分、聞いてみると、日本の停滞の一節が聞けますので、ご紹介いたします。

<鈴木宗男氏が語る「団塊世代の政治家が大成しなかった理由」> https://www.news-postseven.com/archives/20201101_1607666.html?DETAIL

アゼルバイジャンは国境を閉ざし、強権体制を維持しようとしている点で北朝鮮に似ている? ソ連の衛星国だった歴史からか、北朝鮮みたいに独自の核開発とかは行わなかっただけいいけど。

国境と言えばアゼルバイジャンがコロナ禍以降も外国人に対し陸路国境を閉ざし続けている。理由はパンデミック防止のためとされているが、実状は強権体制維持の一環か。しかし空路から入れば日本人なら無料のアライバルビザが支給されて自由旅行が可能と、トルクメニスタンに比べれば状況は緩く何のためなのかよくわからない。要は貧乏人は来るなという事か。

あまり知られていないが、隣国のイランには本国アゼルバイジャンの人口を上回る2000万人以上のアゼルバイジャン系がマイノリティーとして暮らしている。この人達は本国との自由な往来ができない。またアゼルバイジャンの飛び地のナヒチェバンはトルコと国境を接しており、アゼルバイジャン語と方言程度の言語の違いと言われるトルコ人の往来ができない。

この結果、シルクロード旅行者の旅程にも弊害をもたらすというなんとも不条理な話である。

それがEuropaとアメリカの違い。

アメリカの国境線は、メキシコ国境は、テキトーだったので、問題になっている。また、フロリダは、現在は減ったかもしれないが、かつてはキューバから舟で渡ってくる人もそれなりにいた。 したがって、メキシコ国境に近くなるとヒスパニックが多く、フロリダ南部はキューバ移民が多い。 もっとも、バイデン政権の時代は、不法移民を取り締まらないバイデン政権に業を煮やしたテキサス州知事が、不法移民をハリス副大統領の公邸の前までバスで連れて行って降ろしていったり、移民に寛容な姿勢を示すサンクチュアリーシティと言われるシカゴ、New York、サンフランシスコと言った地域向けを中心に、そこまで運んで降ろした。その結果、それらの都市でも反移民を掲げるトランプ大統領支持派が増えたと言われている。

アメリカが国境をあまり厳しく管理してこなかったのは、アメリカが移民の国であり、移民に開かれた国でなければならないという理念と、移民を安い労働力でこき使う悪徳資本家の要望だったと思う。 ただ、次から次と不法移民が押し寄せると、合法的に移民となった人達の賃金の下降圧力となるので、トランプ大統領の主張が支持される。 エウロパの国境管理の厳しさは、一般の日本人も殆どのアメリカ人も想像しがたいと言う点で共通すると思う。

>> 9230 この前読んだ『異国の旅から』を読んだときも、同じソ連影響下の東欧でありながら、国境警備の緊張感を感じた。 ところで、主権国家による国際秩序と国境の明確化と言うのは、1648年のウエストファリア条約以降のこと。 それまでは、現在のような国境はなかったと思うので、少子化が起これば、多産の民族が移り住んでくるだけで、少子化が国家の問題になると言うことはない時代だったと思う。また、現在の国境線を超えて自由に民族が出入りしていたはずなので、この地図のような分布になっていると言うことは、ウエストファリア条約以降に、血みどろの紛争が絶えなかったと言うことだろう。

普通、場所が異動するにつれて、徐々に宗教や民族構成が薄まったり、変化していくものだと思っていたが、 バルカン半島は、そうでもない。

それがEuropaとアメリカの違い。隣国と陸路でつながっているとは言え、言語と国境の壁は大きい。例えばこの地域では隣国の首都間を結ぶ国際列車は一日一往復あればいいほう。飛行機も飛んでいない事が多い。

とは言え旧ユーゴ諸国のように、ついこの間まで国境がなかったにも関わらず平準化されていないのは、各民族のアイデンティティーの強さ故か。

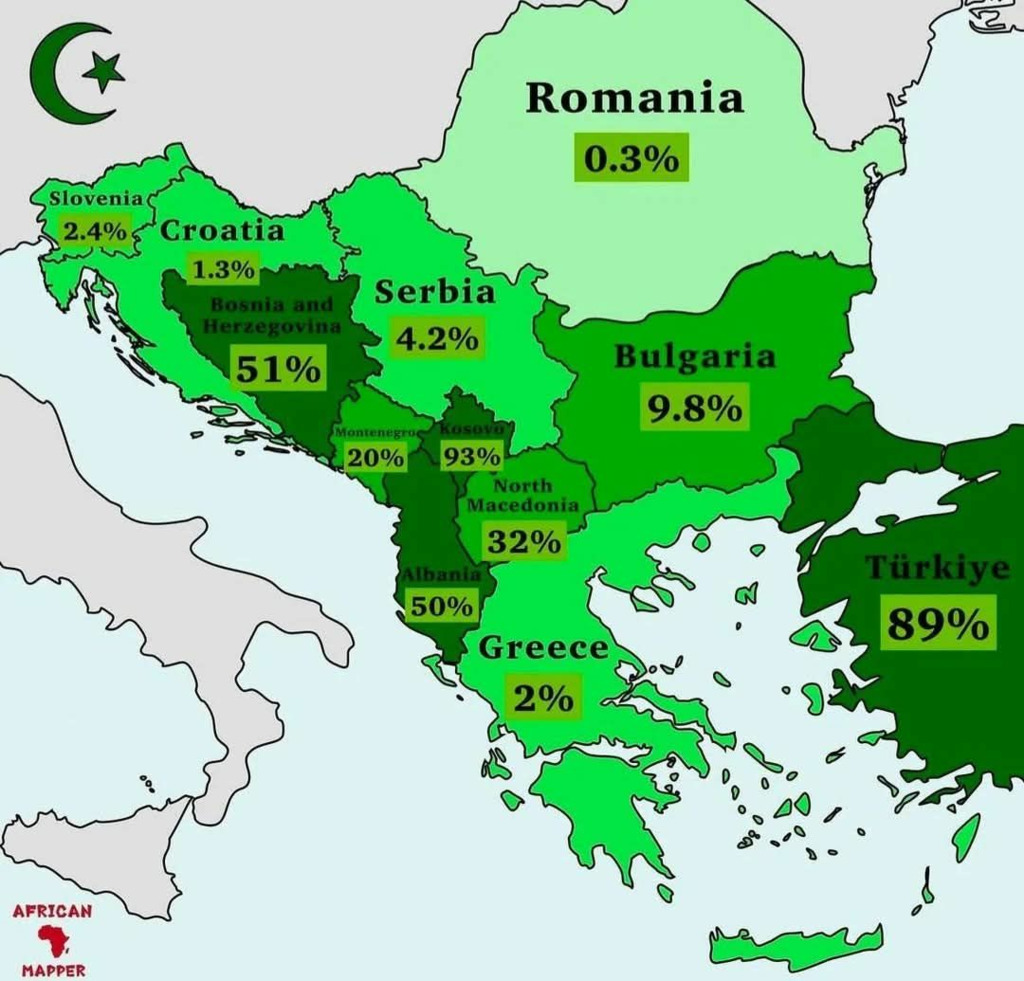

またまたまたバルカン半島の資料。 タイトルは、Percentage of Islam in the Balkansと言うものだが、この数値が合っているとしたら これだけでも民族構成や文化が入り乱れていることが推察できる。 普通、場所が異動するにつれて、徐々に宗教や民族構成が薄まったり、変化していくものだと思っていたが、 バルカン半島は、そうでもない。

いよいよプロ野球のキャンプインだが、今年は、気持ちテレビでの取り上げが少なかった気がした。大谷選手の取材に人員を割いているためなのか、気のせいか。新人監督で饒舌な藤川監督がテレビでは結構、喋っていた。 ところで、先日、上原浩治氏のYouTubeで三浦監督を見た。監督曰く、日本シリーズ優勝から、殆ど休みがないとのこと。個人的にテレビで時々見たり、イベントに参加している記事を読んだりするだけなのだが、そんなに忙しいのか、と思ってしまった。 ところで、バウアーはいつ来るのか。日ハムのレイエスは、母国ドミニカ共和国で練習しているのをSNSに載せているようで、暖かい地で独自調整をアピールしているが、バウアーはどこで調整しているのか。

AIによると次の理由らしい。野菜に着目していなかった。AIにはないが、日本のような清流が少ないのかもしれない。

イギリス料理がまずいと言われる理由には、次のようなものがあります。味付けが薄い、野菜が限られている、 過剰に調理されている。 イギリス料理は、シンプルで薄めの味付けが特徴です。食べる人が自分の好みの味に塩や胡椒、ソースをかけて食べるのが一般的です。 イギリス料理がまずいと言われる理由には、次のような歴史的な背景や気候的な要因があります。 産業革命の時代、効率が重視され、おいしい味付けよりも短時間で料理が作れることが優先された 農村が減ったため食糧が不足したり、労働時間が増えて料理をする時間が減ったりした 冬が長く、冬の日照時間が短い国のため、日光が必要な野菜は育ちづらい イギリス料理は、フィッシュ&チップスやシェパーズパイなどが代表的です。

漁業の事はよくわからないけど、いろいろな種類の魚介類の漁場として向いてないんじゃない。緯度と気候とか海底の地形とか海流の関係で。それでFish&Chips用のヒラメやタラくらいしか獲れない。イギリスに限らずノルウェーを除くスカンジナビア、バルト三国、ポーランド、ドイツあたりで地元の魚介類の名物料理はほとんどみかけない。 せいぜいオランダのニシンの酢漬け、ベルギーのムール貝と生牡蠣くらい。

イギリスっていうのは海に囲まれているのに何で食事がまずいって言われるんだろうね。海の幸が豊富なはずなのに。

イギリスのサンドイッチと言うのは、日本のサンドイッチみたいに食パンの耳を切り取った白い部分にオカズを挟んだもの?

そうそう。サンドウィッチ屋でパンの種類と具を選んで作ってもらうのと、日本みたいに出来合いがパックになったのがある。食べたのはもっぱら前者。当時£2(400円)以下だった。ダブリン出張の際食べてみたらロンドンのより具が多くておいしかった。後者は当時見ただけで食傷気味となり食べれなかった。

イギリスのサンドイッチと言うのは、日本のサンドイッチみたいに食パンの耳を切り取った白い部分にオカズを挟んだもの?サンドイッチ伯爵が、カードゲームをしながら食べられるものを考案したと言うのが起源らしいから、そうじゃないかな。日本では大船駅で最初に売り出したらしいので、駅弁としてデビューしたのであろう。 アメリカでサンドイッチと言うと、ハンバーガーに近い。それもかなり大きめ。(もっともアメリカの食事は何でも大きめだが。)

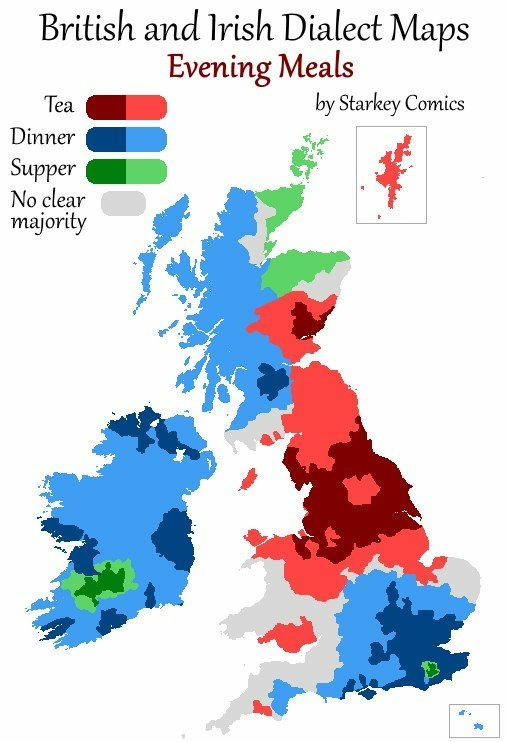

夕食を Tea と呼ぶのは聞いた事がない。Teaと一緒に cold meal を食べる事なのか afternoon tea で夕飯を抜きにする事なのか。Supperも聞かなかった(と思う)。

イギリスには不思議な食べ物が多い。クロテッドクリーム、ヨークシャプディングやパイ類、グレイビーソース、ベイクドビーンズなど。外国人はこれらを食べ慣れないが故に、一概にまずいと評すように思う。個人的にはFish&Chips以外はおいしいと思った。サンドウィッチは見るのも嫌になる程食べたが、今はコンビニでたまに買ってしまう。

イギリスとアメリカでは、色んな違いがあるが、夕食、夜食、おやつの言い方が異なるらしい。 そして、どうやらイギリス国内でも地方により違いがあるらしい。 High tea partyと言うのに日本で参加したことがあるが、これもteaだからお茶飲んで終わりかと思ったら結構、食べるものが多かったりする。主催者はイギリスの大学院を出た人だった。 ようワカラン。

それは大きなエネルギーになるだろう。 恐らく、その人の行動様式や思考パターンが、周りの環境と相性が悪かったと言うことだと思う。 生活保護を受けることを親族に知られたくないと言う思考も、日本にいるとその人のコミュニティにおける見栄の意識が優先してしまうと言うことだろう。そういう時は、大きく環境を変えるのも手である。 相性と言うと抽象的な言い方だが、具体的に突き詰めることに時間を割くよりも、環境を大きく変えてしまったほうがいいと言うこともある。 プロ野球だと、トレード等の球団移籍がその例だが、もっと大きく、長嶋一茂のように、野球を離れて芸能界に入り、大成功と言うこともある。この前、テレビでやっていたが、ハワイの別荘を購入時のレートで2億1千万円で購入したそうである。還暦まで数年にもかかわらず、現在もおそらく軽く1億円以上の年収があるであろうことを考えると、環境を変えて成功した例である。 別に、長嶋一茂を例に取らなくても、そう言うことはある。一方で、というか、殆どの人は、長嶋一茂のような知名度と言う資産もなく、同じ失敗を繰り返しながら人生を終えていくので、自分の分をわきまえて、大失敗をしない程度の挑戦にとどめる、ということが大切なのであろう。 どうにも行き詰まって海外に行ってみると言うのはアリだと思うが、好きで言ったのだからと言う理由で苦労を納得できるだけの心意気は必要であろう。

遺産相続でもめたので、生活保護を受けるのを親族に知られたくないと言うこと?

簡単に言うとそんな感じ。実際親族に連絡が行くのを嫌がり生活保護を受給せず、ホームレスに転落する人も多いらしい。

この人の場合それに加え投資で詐欺にあったり借金を棒引きにされたり散々な目に合い、日本に愛想をつかして未練がないとの事。それらから得た反動をぶっつけ本番移住のエネルギーにした。

個人的には1947-1990のユーゴスラビア社会主義連邦共和国の国旗への思い入れが強い。

イタリア90W杯のスタジアムで数少ないサポーターが揺らしていたこの国旗を見て、ユーゴスラビアへの興味を抱いた。

デンマークもほぼ全没している。標高何メートル迄水が来る想定なのだろう。ハマスタは水没だろうね。

世界最大の自然破壊と言われている海水の干しあがったアラル海に水が戻るのは不幸中の幸いとは言えないか。

とりあえずブダペストが水没地域ではなくてよかった。

ヨーロッパの氷河が全部溶けると、こんな感じになるらしい。

西欧では、オランダ、ベルギー、ドイツがかなり水面下になる。

オランダ人が背が高いのは、干拓地が多いので、洪水で水かさが増した時にも息ができるよに進化したと言うジョークがあるが、笑えなくなるかもしれない。

東欧・アジア地域では、ロシア、トルクメニスタン、カザフスタンか黒海やカスピ海の膨張によって地表の領土が減少する。

ウクライナ・ロシア戦争では、地球温暖化の様々な取り組みで1年に達成する削減目標値の二酸化炭素排出量を上回る排出量を、たった一日の戦闘で産出するとニュースで見た覚えがある。

これを見ると、ロシアの占領地域もいずれ水面下に沈む。無駄になるのか、不凍港が増えて有利になるのか分からないが。

カスピ海沿岸も早くに行かないと、景色がドンドンと変わっていくのかもしれない。

全部、歴史を追い切れないが、クロアチアで使われている国旗は、こんなに変遷しているらしい。

オーストリア・ハンガリー帝国の時代を含めると、こんなになるんだろう。

これは知らなかった。早速、アトランタの人達に知らせてみよう。

チェコスロバキア政府はスロバキア住民に永年コカ・コーラを与えないという差別政策を取ったため、それに不満を募らせたスロバキア人はチェコから分離独立した。スロバキアでは独立記念日にコカ・コーラで乾杯すると言われている。

ホントだ、Wikipediaに次のような記述があった。

1959年には、かつて顧問弁護士であったリチャード・ニクソン副大統領の紹介でソビエト連邦のニキータ・フルシチョフ書記長にペプシコーラを試飲させることに成功。1970年代にニクソンが大統領に就任、ペプシコーラはソビエト連邦政府と20年間の独占契約をした。これによりソ連と契約した最初のアメリカ製品となる。この後、ソビエト連邦ではペプシコーラは一般的に入手することが可能となり、他の共産圏諸国(東ドイツ、ルーマニアなど)でも販売された。

スロバキアが独立した理由は、民族の独自性を求め、それが飲料の好みや選択にも現れたと言うこと?

アメリカに行くと、ペプシは北部の飲み物、コカ・コーラは南部の飲み物と言う意識が、東海岸ではある。

アトランタの家庭に行って、ペプシが出たことは記憶にない。

ドライブに行くときも、大抵、コカ・コーラをパックでクーラーに入れて持って行ったし、スーパーでもペプシを見かけた覚えがない。

確か旧共産圏ではコカ・コーラの代わりにペプシが普通に流通していた。旧ソ連圏にはクワスというライ麦を発酵させて作る微炭酸、微アルコールの国民的清涼飲料が現存。

チェコが1945年でスロバキアが1971年というのが本当だとしたら、スロバキアが独立した理由もわかるというもの。

これを見ると、コカ・コーラは東欧に現れるのが遅かったのが分かる。

ポルトガルとスペインも、おそらく、後にコカ・コーラは禁止になったと思われるが、導入自体は比較的早いのが分かる。

ちなみに日本は1957年らしい。(Wikipedia)

クルド人のことは、よく知らなかったがトルコとイランにまたがっているから、なんとなくトルコ人の一派なのか、くらいの意識だった。

アメリカの友人が、世界のトラブルの殆どの源は英国にある、とよく言っていたが、クルド人の問題にサイクスピコ協定も絡んでいる。ロシア領内にはいないようなので、ロシアにとっては、民族意識を煽って西側への攪乱作戦として使えるのかもしれない。

クルド人ってアラブ系の民族だと思っていた。言語も含めてイラン系とは知らなかった。

以前、ECCだったと思うが、

『英語が話せると世界と話せる』だか『通じる』だったかをコマーシャルで流していた気がするが

この地図を見て、どう思うのだろう。

故中曽根氏が首相退任後、テレビで、戦後、日本は米国文化の影響を受け過ぎているが、米国は新しい国で伝統や文化が浅いので良くない、と言う趣旨のことを話していたが、一面真実である。

また、米国英語がヨーロッパで通じるのは、米国の留学帰りのお土産物屋の店員とホテルの従業員、高級レストランの従業員が中心で、両替所でさえ通じないことが多い。

世界の旅先で、英語が通じるのもアメリカ式の習慣が通じるのも当たり前と考え、ホットパンツを履いて闊歩するアメリカ人を批判した ugly American と言う1958年に出版された政治小説があるが、それを思い出す。日本もバブル景気の頃は、ugly Americanに続け、と言うような雰囲気を感じたが、現在は、経済力の低下とともに見る影もない、

もっとも最近のアメリカ人は、都内各地を見る限り、非常に礼儀正しいと思う。中国人と比較してしまうからであろうか。

時々、江川卓氏のYouTubeや記事を見るのだが、江川氏曰く、バウアーの配給パターンと言うのは一定らしい。

メキシコリーグでは解析されていないようだったが、NPBで分かってしまえば打たれるだろうとのこと。

良く分からないが、野球が始まったら、注意して見てみたいと思う。

グルジアとアルメニアの文字は見分けがつかない。さらに言うならタイやラオスの文字と比較されても見分けがつかないかもしれない。

キリル文字はほぼ読めるが、シルクロード旅行に備えて4月からラジオロシア語講座を聞き brush up (英語の意味) 予定。

ギリシャ文字は読めない。地震でサントリーニ島の住民の大半が島外避難しているらしい。

アルファベットの種類と言う興味深い地図を見つけた。

昔、ギリシアに行った時、店や標識の標記にギリシャ文字を見て面喰ったのを覚えている。歩いていると、ギリシアを自転車で回っている理系の日本人大学生に会い、数学をやっていると大体、読めますよ、と言っていたのを覚えている。

地図を見ると、またしてもバルカン半島は、混在する複雑さ。

ジョージア・アルファベットと言うのは、どんなのであろう。

アラビア文字は、以前の会社に勤めている人に読める人がいたが、全部同じに見えてしまう。

昔、財政学の教授が、小さな舟は方向転換をし易いが、大きい船になると、そうもいかない、との話をしていたのを思い出した。

また、この話は、日本の明治時代の金融政策を想起させる。不換紙幣の乱発で、インフレーションにより国内経済が乱れていたのを、日本銀行を設立し、まずは銀との兌換紙幣を発行し、その後、日清戦争で勝利し得た賠償金で金との兌換紙幣の発行にいたる。

ハンガリーの場合、明治政府の兌換紙幣導入に相当するのが、ユーロ導入なのだろう。通貨価値の安定性と、機動的な国内の金融財政政策のどちらを取るかだが、通貨価値が安定しないと他国からの投資も呼び込めないであろうから。

ハンガリーの弁護をしておくと、旧東欧圏で真っ先に共にEU入りしたチェコとポーランドもユーロを導入できていない。一方、EU入りではこの3か国に遅れを取ったスロバキア、バルト三国、スロベニア、クロアチアは既にユーロを導入済み。要は新興国かつ小国の場合対外債務や各種問題を改善し易いが、ある適度の経済規模の国になるといろいろ制約もあり難しいという事だと思う。国民も共産主義時代から使用し続けてきた自国の通貨への馴染みもあり、ユーロ導入志向は弱いように思う。

それでこの3か国とルーマニアの場合、余程の事が無い限りユーロ導入に至らないと思う。あのブログの人在住のブルガリアは、通貨レフとユーロを固定相場で連動させている経緯から、政府は早急に導入したいところだろうが。

やはり、予想は少し当たっていたみたいだ。情報提供ありがとう。

ハンガリーは、人口も面積もオーストリアよりちょっと大きいくらい。

一つ一つの畑が大きいと言うことは、農業の占める割合が大きいのかもしれないが

wikipedia等をみたら、以下の記述があった。

*** 国際通貨基金(IMF)による統計では、2018年現在でGDPは1,612億ドル、一人あたりのGDP(為替レート)は1万6,484ドルであり、EU平均の約45%、世界水準の約1.4倍である[2][16]。

ハンガリーは1989年の体制転換以来、外国資本を受け入れて積極的に経済の開放を進めた。その結果、1997年以降年間4%以上の高成長を続けるとともに、2004年には経済の民間部門が国内総生産(GDP)の80%以上を占め、「旧東欧の優等生」と呼ばれるほどであった。また2004年の欧州連合加盟は、当時のハンガリー経済にとって追い風になった。

しかしその後、インフレーションと失業率が増加して貧富の差が広がり[17]、社会問題として常態化した。また巨額の財政赤字も重要な課題であり、現政権が目標とするユーロ導入への見通しは立っていない。***

東欧の優等生とは言え、西側から見たら、ユーロに入れることのできない田舎国なんだな。

それでも、最近、日本よりも物価が高いと先日のブログの人が苦労しているらしいので、日本はなんなんだと思う。

100年以上前の鉄道による移動時間を地図上に表示させるのはなかなかたいへんな作業だと思う。ブダペストからウィーンへはよく車で往復したが、帰路はふと地の果てにでも向かっているような気持ちになった。実際そうだからとハンガリー人には絶対言えないが。

ハンガリー平原が一大農業地域なのは現在でもそのままで、オーストリアの平地にも延々と農業地域が広がっている。Googleマップの航空写真で国境付近を見ると、ハンガリー側は共産主義時代の集約農業の影響で畑の区画が広く、オーストリア側の私有地の畑の区画は狭いのがよくわかる。

1912年のオーストリアハンガリー帝国におけるウィーンからの時間距離。

ウィーンとブタペストを中心としているのが良く分かるとともに、国境地帯がおそらく手薄になって侵略を受ける遠因になったのでは、と想像する。また。ブタペストは、ヨーロッパ大陸で初めての地下鉄が開通したところなので、それなりに発展していたと思うが、その他の現ハンガリーの部分は農村地帯で、現オーストリアの部分の食物消費を支えていたのではないであろうか。

いかにも貧富の差の激しかったであろうことを想起させる地図である。当たっているかな。

>> 9237

なるほど。かつてのルーマニアとかユーゴスラビアタイプ?

よく分からんけど

アゼルバイジャンは首都バクーで頻繁に大規模なフォーラムや見本市を開催して国際性をアピールしている点が他の強権国家とは異なると思う。こういうのに出展・参加している企業の人々も、アゼルバイジャンが共産党の一党独裁体制で、現在のアリエフ大統領は世襲委譲という点で北朝鮮やかつてのシリアと同等とは意外に知らないのではないか。

バクーの街中に最近はドバイっぽい高層建築が建てられているようだが、自分が行った頃は普通の旧ソ連の雰囲気だった。郊外のゾロアスター寺院を見に行ったら石油をポンプでくみ出す施設がそこかしこにあり、実験で使われるようなビニールチューブが石油パイプラインとして道の脇に這っていたのが印象的。

確かにバブル期に読んでも特に面白いとは思わなかった。

最近のTVで見る気がしないのは孤独のグルメとぼっちキャンプ。日本社会の問題の一つである人との繋がりの欠如を助長させるようネーミングからして如何なものか。ポランコお気に入りの前者はやたら辛気臭いし、後者は番組スタッフが周りにいるんだからやらせもいいところ。

前にも書いたが、慶応大学大学院のの小幡教授のコラム等をよく読む。

https://radiko.jp/#!/ts/NACK5/20250205070000屁理屈に近いものも多いのだが、気づかされることも多い。

今回は、大雑把にまとめると、島耕作がつまらない、団塊の世代の政治家は大成しない、それらは日本はバブルの時の思考方法から抜け出せていないからで、国がどうあるべきかと言うグランドデザインを描く指導者が出てこない、とのこと。

いつも日米を比べてしまうが、失われた30年を考えると、確かに、日本がバブルで浮かれていた頃からのアメリカ経済の巻き返しは、レーガン政権から一貫しているのかもしれない。(カーター政権からと言う人もいると思う。)

そのグランドデザインが、トランプ大統領になってから転換期だと言われているみたいだが、変化の萌芽はオバマ大統領の時に始まっていると思う。

世界最大の経済市場を持つゆえに、関税をチラつかせてディールを目論む米国大統領だが、その経済市場を維持し続けるグランドデザインを常に持ち、改革を実施してきた人造国家の強みであろう。

アメリカの話はともかく、下記のradikoのサイトで、7時15分くらいから約15分、聞いてみると、日本の停滞の一節が聞けますので、ご紹介いたします。

<鈴木宗男氏が語る「団塊世代の政治家が大成しなかった理由」>

https://www.news-postseven.com/archives/20201101_1607666.html?DETAIL

アゼルバイジャンは国境を閉ざし、強権体制を維持しようとしている点で北朝鮮に似ている?

ソ連の衛星国だった歴史からか、北朝鮮みたいに独自の核開発とかは行わなかっただけいいけど。

国境と言えばアゼルバイジャンがコロナ禍以降も外国人に対し陸路国境を閉ざし続けている。理由はパンデミック防止のためとされているが、実状は強権体制維持の一環か。しかし空路から入れば日本人なら無料のアライバルビザが支給されて自由旅行が可能と、トルクメニスタンに比べれば状況は緩く何のためなのかよくわからない。要は貧乏人は来るなという事か。

あまり知られていないが、隣国のイランには本国アゼルバイジャンの人口を上回る2000万人以上のアゼルバイジャン系がマイノリティーとして暮らしている。この人達は本国との自由な往来ができない。またアゼルバイジャンの飛び地のナヒチェバンはトルコと国境を接しており、アゼルバイジャン語と方言程度の言語の違いと言われるトルコ人の往来ができない。

この結果、シルクロード旅行者の旅程にも弊害をもたらすというなんとも不条理な話である。

アメリカの国境線は、メキシコ国境は、テキトーだったので、問題になっている。また、フロリダは、現在は減ったかもしれないが、かつてはキューバから舟で渡ってくる人もそれなりにいた。

したがって、メキシコ国境に近くなるとヒスパニックが多く、フロリダ南部はキューバ移民が多い。

もっとも、バイデン政権の時代は、不法移民を取り締まらないバイデン政権に業を煮やしたテキサス州知事が、不法移民をハリス副大統領の公邸の前までバスで連れて行って降ろしていったり、移民に寛容な姿勢を示すサンクチュアリーシティと言われるシカゴ、New York、サンフランシスコと言った地域向けを中心に、そこまで運んで降ろした。その結果、それらの都市でも反移民を掲げるトランプ大統領支持派が増えたと言われている。

アメリカが国境をあまり厳しく管理してこなかったのは、アメリカが移民の国であり、移民に開かれた国でなければならないという理念と、移民を安い労働力でこき使う悪徳資本家の要望だったと思う。

ただ、次から次と不法移民が押し寄せると、合法的に移民となった人達の賃金の下降圧力となるので、トランプ大統領の主張が支持される。

エウロパの国境管理の厳しさは、一般の日本人も殆どのアメリカ人も想像しがたいと言う点で共通すると思う。

>> 9230

この前読んだ『異国の旅から』を読んだときも、同じソ連影響下の東欧でありながら、国境警備の緊張感を感じた。

ところで、主権国家による国際秩序と国境の明確化と言うのは、1648年のウエストファリア条約以降のこと。

それまでは、現在のような国境はなかったと思うので、少子化が起これば、多産の民族が移り住んでくるだけで、少子化が国家の問題になると言うことはない時代だったと思う。また、現在の国境線を超えて自由に民族が出入りしていたはずなので、この地図のような分布になっていると言うことは、ウエストファリア条約以降に、血みどろの紛争が絶えなかったと言うことだろう。

それがEuropaとアメリカの違い。隣国と陸路でつながっているとは言え、言語と国境の壁は大きい。例えばこの地域では隣国の首都間を結ぶ国際列車は一日一往復あればいいほう。飛行機も飛んでいない事が多い。

とは言え旧ユーゴ諸国のように、ついこの間まで国境がなかったにも関わらず平準化されていないのは、各民族のアイデンティティーの強さ故か。

またまたまたバルカン半島の資料。

タイトルは、Percentage of Islam in the Balkansと言うものだが、この数値が合っているとしたら

これだけでも民族構成や文化が入り乱れていることが推察できる。

普通、場所が異動するにつれて、徐々に宗教や民族構成が薄まったり、変化していくものだと思っていたが、

バルカン半島は、そうでもない。

いよいよプロ野球のキャンプインだが、今年は、気持ちテレビでの取り上げが少なかった気がした。大谷選手の取材に人員を割いているためなのか、気のせいか。新人監督で饒舌な藤川監督がテレビでは結構、喋っていた。

ところで、先日、上原浩治氏のYouTubeで三浦監督を見た。監督曰く、日本シリーズ優勝から、殆ど休みがないとのこと。個人的にテレビで時々見たり、イベントに参加している記事を読んだりするだけなのだが、そんなに忙しいのか、と思ってしまった。

ところで、バウアーはいつ来るのか。日ハムのレイエスは、母国ドミニカ共和国で練習しているのをSNSに載せているようで、暖かい地で独自調整をアピールしているが、バウアーはどこで調整しているのか。

AIによると次の理由らしい。野菜に着目していなかった。AIにはないが、日本のような清流が少ないのかもしれない。

漁業の事はよくわからないけど、いろいろな種類の魚介類の漁場として向いてないんじゃない。緯度と気候とか海底の地形とか海流の関係で。それでFish&Chips用のヒラメやタラくらいしか獲れない。イギリスに限らずノルウェーを除くスカンジナビア、バルト三国、ポーランド、ドイツあたりで地元の魚介類の名物料理はほとんどみかけない。

せいぜいオランダのニシンの酢漬け、ベルギーのムール貝と生牡蠣くらい。

イギリスっていうのは海に囲まれているのに何で食事がまずいって言われるんだろうね。海の幸が豊富なはずなのに。

そうそう。サンドウィッチ屋でパンの種類と具を選んで作ってもらうのと、日本みたいに出来合いがパックになったのがある。食べたのはもっぱら前者。当時£2(400円)以下だった。ダブリン出張の際食べてみたらロンドンのより具が多くておいしかった。後者は当時見ただけで食傷気味となり食べれなかった。

イギリスのサンドイッチと言うのは、日本のサンドイッチみたいに食パンの耳を切り取った白い部分にオカズを挟んだもの?サンドイッチ伯爵が、カードゲームをしながら食べられるものを考案したと言うのが起源らしいから、そうじゃないかな。日本では大船駅で最初に売り出したらしいので、駅弁としてデビューしたのであろう。

アメリカでサンドイッチと言うと、ハンバーガーに近い。それもかなり大きめ。(もっともアメリカの食事は何でも大きめだが。)

夕食を Tea と呼ぶのは聞いた事がない。Teaと一緒に cold meal を食べる事なのか afternoon tea で夕飯を抜きにする事なのか。Supperも聞かなかった(と思う)。

イギリスには不思議な食べ物が多い。クロテッドクリーム、ヨークシャプディングやパイ類、グレイビーソース、ベイクドビーンズなど。外国人はこれらを食べ慣れないが故に、一概にまずいと評すように思う。個人的にはFish&Chips以外はおいしいと思った。サンドウィッチは見るのも嫌になる程食べたが、今はコンビニでたまに買ってしまう。

イギリスとアメリカでは、色んな違いがあるが、夕食、夜食、おやつの言い方が異なるらしい。

そして、どうやらイギリス国内でも地方により違いがあるらしい。

High tea partyと言うのに日本で参加したことがあるが、これもteaだからお茶飲んで終わりかと思ったら結構、食べるものが多かったりする。主催者はイギリスの大学院を出た人だった。

ようワカラン。

それは大きなエネルギーになるだろう。

恐らく、その人の行動様式や思考パターンが、周りの環境と相性が悪かったと言うことだと思う。

生活保護を受けることを親族に知られたくないと言う思考も、日本にいるとその人のコミュニティにおける見栄の意識が優先してしまうと言うことだろう。そういう時は、大きく環境を変えるのも手である。

相性と言うと抽象的な言い方だが、具体的に突き詰めることに時間を割くよりも、環境を大きく変えてしまったほうがいいと言うこともある。

プロ野球だと、トレード等の球団移籍がその例だが、もっと大きく、長嶋一茂のように、野球を離れて芸能界に入り、大成功と言うこともある。この前、テレビでやっていたが、ハワイの別荘を購入時のレートで2億1千万円で購入したそうである。還暦まで数年にもかかわらず、現在もおそらく軽く1億円以上の年収があるであろうことを考えると、環境を変えて成功した例である。

別に、長嶋一茂を例に取らなくても、そう言うことはある。一方で、というか、殆どの人は、長嶋一茂のような知名度と言う資産もなく、同じ失敗を繰り返しながら人生を終えていくので、自分の分をわきまえて、大失敗をしない程度の挑戦にとどめる、ということが大切なのであろう。

どうにも行き詰まって海外に行ってみると言うのはアリだと思うが、好きで言ったのだからと言う理由で苦労を納得できるだけの心意気は必要であろう。

簡単に言うとそんな感じ。実際親族に連絡が行くのを嫌がり生活保護を受給せず、ホームレスに転落する人も多いらしい。

この人の場合それに加え投資で詐欺にあったり借金を棒引きにされたり散々な目に合い、日本に愛想をつかして未練がないとの事。それらから得た反動をぶっつけ本番移住のエネルギーにした。