これが黒海か。 なぜ黒海なのか、AIによると次のように書いてあった。

黒海という名前は、古代ギリシャ人が「人を寄せつけない海」という意味で「ポントス・アクセイノス」と呼んでいたことに由来すると言われています。その後、トルコ人が「黒い海」を意味する「カラデニズ」と呼ぶようになり、それが広まったと考えられています。また、深層水に硫化鉄が多く含まれるため、海の色が黒っぽく見えるという説もあります。

クリミア半島が保養地なんだから、こちらもリゾート地としては、良い場所なんだろう。 ソ連の清涼飲料水って、飲んで大丈夫?なんか錆とか入っていそうな色ではないか。

ところで、インターネット上に出回っているmemeで次のようなものがあった。 地図上の図法によっては正しいのかどうなのか分からない・

ジョージアBatumiのビーチと旧ソ連の国民的清涼飲料水クワス。

なるほど。フランスの時は覚えていないが、スペインで高速鉄道に乗るときにはチケットの検査だけではなく、荷物の検査が空港のセキュリティチェックのように行われていた。スペインの場合は、AVE以外だと自由席があるので、デッキに立ちっぱなしの人もいた。高速鉄道なのかどうだか覚えていないが。車内で検札がなかったのは同様。

日本は、生活道路を横切る形で電車が通るのは、人口密度であろう。以前は、上野から成田空港へのスカイライナーも、曲線の区間が多く、民家の軒先を抜けるような箇所があったと記憶している。 電車に事故があると、踏切が長時間、締切になることもある。そうすると、踏切に電鉄会社の職員が派遣されてくるが、職員に向って、早く開けろ、と怒鳴る人が出てくるが、生活道路であれば、当然だろう。そう言った場合、本部か何かから監視員が来ないと開けられないと言う説明をするらしい。そして、駅の地下道に周囲から大勢の人が集まるので、大渋滞となる。

日本の新幹線みたいに(特にこの時期)、指定席に立って利用すると言うことはないわけね?

発車便毎にプラットフォームへのエスカレータ乗り場前で有人のチケット確認をしていたので、その便のチケットを持っている者しか乗車できない。車内で車掌が切符のチェックに来なかったので、途中停車駅でも同様だと思う。

しかしながら、現在、日本では、新たに鉄道を敷設するときに踏切を作るのは禁止されているので、高架や地下路線が多くなる。

Europaによくある20万人規模の都市では駅の左右の線路にそれぞれ1,2本の立体交差か地下道路を通して交通を捌けている。Europaの駅は町の中心地から離れたところにあるというのもあるが、日本の場合裏道に至るまで線路の両側に通さなければならないという人口密集度(及びその義務感?)が影響していると思う。

>> 9534 クドクドと質問するが、日本の新幹線みたいに(特にこの時期)、指定席に立って利用すると言うことはないわけね?というより、自由席券を売っていないから、そう言う問題が生じないのかもしれない。今、どうなったか知らないが、日本の新幹線では、一時期、混雑時にグリーン車でさえ、自由席券だけの立ち客が大勢来て、問題になったことがあった。

在来線の区間を列車が走ると、街並みを感じられると言うのは理解できる。しかしながら、現在、日本では、新たに鉄道を敷設するときに踏切を作るのは禁止されているので、高架や地下路線が多くなる。つくばエクスプレス線などの比較的新しい路線は、高架か地下のどちらかになっていると思うし、昔からある路線も、新たに地下にしたり、高架にするのが進められている。 一方で、昔からの路線は、民家の軒先をスレスレに走ったりすることもあるが、これもちょっといただけない。 スペインの高速鉄道に乗ったときは、オリーブの木の広がる大平原のど真ん中をそのまま突っ切ると言う形で、気持ち良かったし、エウロパの大地を感じられたと思ったものだ

トルコの高速列車は全席指定なので、席がないのでカフェテリアに居座るという輩はいない。子供を連れて長時間居座る者がいるかどうかは確認していないが、いない気がする。家族連れは一等のコンパートメント席を予約するか2等で多少騒いでも多めに見てもらえるという理由で。

在来線に乗り入れるメリットとして、停車駅で一般路線が使用するプラットフォームを共有するので、ローカルな雰囲気を味わえる事。東京から鹿児島迄画一的なデザインの2階建て駅が続く新幹線はその点味気ない。前半はノロノロ運転と書いたが、そういう観点からあまり気にならなかった。ちなみにユーロスター、TGV、イタリアのITALO, ドイツのICEなどEuropa各国の高速鉄道は在来線区間が多く、各地の停車駅の雰囲気を楽しめる。

カフェテリアスタイルだから、テーブルに何もなかったのか。開店前だからだと思っっていた。 それでも、特別な列車を除き、カフェテリアすらない日本の特急よりもいいかも。また、新幹線の場合、座席で食事をせざるを得ない。新大阪から東京に戻るときには、いつも押し寿司を食べるのだが、混んでいると、3人横並びの座席の真ん中で左右を他人に挟まれながら食べることになる。こういう時にカフェテリアがあるといいかもしれないとも思うが、新幹線で導入したら、指定席を取れなかった乗客や、子供連れが長時間居座るのではないであろうか。この点は、トルコ国鉄は、どうなの? そもそも新幹線みたいに混んでいないのであろうか。

トルコ国鉄は、wikiによると狭軌もあるが、殆どは在来線も標準軌であるようだ。これは、高速鉄道を敷設するときに大きなアドバンテージだったと思う。スペインを見ても同様。現在、敦賀・大阪間の新幹線建設のルート選択や、佐賀県を抜ける新幹線の建設計画など、在来線が標準軌であれば大きな障害もなかったであろうことが、新たに新幹線用の線路を在来線と別に建設するとなると、在来線のJRからの経営切り離しや、建設地の選定について大きな問題が生じる

前半半分は恐らく既存路線に乗り入れているせいかノロノロ運転で、後半の一部区間は時速260KMで走行していた。

食堂車ではなく,カウンターで買ったものをテーブルで食べるというカフェテリアスタイルだった。

総じて乗り心地は良く夜行バスと比較して快適。

>> 9530 ちょっと調べてみたら、次のようなことがwikiに載っていた。

エスキシェヒール経由でアンカラとイスタンブールを結ぶトルコ最初の高速鉄道である。イスタンブールからアンカラへは約3時間(最高速度 250km/h)で到着する。この区間用の車両はスペインのCAFに発注している。

最高速度は、別のソースでは、300キロになっていた。 軌道は標準機で日本の新幹線と同じだから、一等車が横に2+1人掛けと言うのは、かなり座席の横幅が広いと思う。 新幹線のグリーン車は、2+2であるが、それでも普通の日本人なら、かなり広々と感じられる。 こういう感覚に慣れている人達が日本の新幹線に乗り、混んでいる座席でも荷物を平気で置くのであろうか。 中には、グリーン車の席を二つ並んで予約して、片方を荷物置き場にする外人もいるそうだ。 ちなみにこれはJRでは、キチンと二席分の料金を支払っても禁止行為だそうである。

食堂車があるのもヨーロッパらしい。カウンター席でバーは、ないのであろうか。スペインの高速鉄道では食堂車の隅がバーになっており、そこで到着まで管を撒くような乗客がいたのを覚えている。

バス自体は日本と同様だけどトイレはない。トイレ休憩に加え出・入国審査、免税店立ち寄り、朝三時の食事休憩等頻繁に止まるので、余り寝れなかった。 イスタンブールからアンカラ行き高速鉄道と車内の様子(1等、2等、食堂車)

いかにも欧州らしい立派なバスだ。寝心地はいかがだった? アメリカも夜行バスがいくつもあるのだが、基本的に夜行バスは下層階級が乗るものになっていて、バスのリクライニングも殆ど聞かないことが多いし、トイレは汚い。窓も狭くて薄暗い。唯一の救いは、座席がアメリカ人サイズなのか、日本のバスに比べると広々していることぐらいである。 鉄道路線が発達しているお国柄ではないので、バス停も駅と一体化しておらず、ショッピングセンターの角にポツンとあったりするので、夜間だと僅かな街灯で照らされた駐車場を歩き回りながら、地元の人とお互い確認しながら、バス停を必死に探すこともままある。当然、バス停の近くに売店も何もない。

ポランコが『オ〜ルスタ〜明けの阪神戦は連勝ダ〜』と燥いで以降の4連敗か、ヤレヤレ

BucurestiからIstanbulのオトガル(バスターミナル)へ夜行バスで移動

>> 9524 借金5で4位と1.5ゲーム差の3位。暗黒時代のベイスターズを考えれば良しとなるが、昨年、下剋上日本一を果たし、今年こそ、リーグ優勝と大風呂敷を広げた手前、引っ込みがつかないオーナー様は怒り心頭かもしれない。 阪神の優勝が見えてきたから、これからは、ローテーションをCS狙いに定め、勝率5割スレスレで2位や3位狙いと言うのが順当だろう。 バウアー投手も決して悪い調子ではないと思うが、やはり、スモールベースボールやチームバッティングの欠如が原因か。

阪神戦の話をするよりも、横浜ネタでも書くことにするか。 東京の選挙区では、旋風を巻き起こした『さや』候補が話題になっているので、youtubeで歌っている動画を視たが、透き通った綺麗な声である。音楽を専門に学校で学んだわけでもないのに、歌手の見極めに厳しい横浜のジャズバーだけではなく、クルーズ客船でも歌っていたと言うから、その実力は認められているわけだ。それでも、テレビの歌謡番組に出ていなかったのは、保守系のYouTube番組のアシスタントをしていたからであろうか。また、FM横浜のパーソナリティの仕事も、田母神ガールズとして選挙運動に参加し、政治活動への参加したことがおそらく原因で流れたと記事で読んだ。

ところで、出身高校を調べたら、横浜日野高校(現在は、別の学校と統合)とあった。昔、港南区にも近い地域に住んでいたことがあるので、聞いた事がある。偏差値的には、そこそこ優秀と言う学校だったと思う。私は、中高一貫の私立に行ってしまったが、高校進学の時に、公立校に乗り換えたいと真剣に悩んだ時期がある。横浜日野高校に行ければ良かったと思うものである。 ポランコは、弘明寺在住であれば、南区、上大岡であれば、港南区になる。昔、鶴見に住んでいたようなことも言っていたな。この2連敗で、少しはオトナシクしていてもらおう、ベイスターズのために

3人の補強も噂が現実になったし、フォードも打ち始めたし。 オールスターよりも、早くリーグ戦が再開しないかと思ってしまう。

しかし、この暑い中、野球やったり、選挙の街宣活動やったり、みんなよくやるもんだ。 マスコミで某党のアンチが騒がしい街宣を扱っていた。面白そうだったので、野次馬根性で一度、聴きに行こうと思ったが、暑くてやめた。

オ~ルスタ~を借金1で折り返しか。オ~スティン抜きならこんなものか。オ~ルスタ~明けの阪神戦は後半戦を占う上で重要。ポランコは毎度毎度の取らぬ狸の皮算用を書き込まない事。 笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦

バウアーの抑えも見てみたい。突然、配球や狙い球を定められて打たれているようだから、抑えでガムシャラに投げるのいいんじゃないか。本人のプライドもあるが

ここへ来て入江に続いてウィックも故障とは… 森原とヤスアキはファ~ムに塩漬けだし。いっそバウワ~には抑えに配置転換してもらうしか生き延びる道はない。そこでも中4日とか我儘を言いそうだが。 笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦

アサ芸は、私の認識では、東スポ以上、報知新聞以下の信憑性。 巨人も捕手出身の監督が捕手を育てられずFAに頼っているが、ベイスターズもそこまで真似なくても。

アサ芸というメディアの信頼性は知らないけど、三浦の後任探しの話が出ている。

リンク

これまでの監督在任4年間の順位はまずまずなものの、以前も書いたが投手出身監督でありながら日本人の先発投手を育てる事ができていないのは、かなりの問題だと思う。

『出来ることは全部やって』と言うことは、三浦監督は言い訳出来ない。こうやってベイスターズのオーナーが積極的な発言をする時代になったんだな、と感慨深いものがある。

https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2025/07/14/kiji/20250714s00001173300000c.html?page=1

>> 9517

Europaではシンプルで慎ましく伝統的なものが好まれる。

これはアメリカと真逆だ。世界中から移民が集まる国ゆえ、世界中の料理が持ち込まれる。 朝鮮戦争のベトナム戦争の時にベトナム難民や韓国移民が増えればベトナム料理や韓国料理店が増えた。 この10年では、ラーメンがアメリカの料理として定着してきて、ラーメン専門店も出来て来た。 そして、新しい店ができると、みんなで行ってみようとなり、行くと、日本人からすると常に超大盛のボリュームで、食べきれない分は、ドギーバッグに入れて持ち帰る。慎ましいとは真逆の習慣

アメリカ人の多くは外食文化だ。働いている人間はもちろん、とにかく外食が好きな人たちだ。

そのあたりがアメリカ人とEuropaの決定的な違いだろう。Europaではシンプルで慎ましく伝統的なものが好まれる。外食を好まないもう一つの理由として、自分で選んだ食材を自分で調理しない限り安心して食べられないというのもあると思う。

ヨーロッパで、小さい子を連れて、夜遅く、外食している家族連れを見た印象が強いのは、私がバンカンス・シーズンに旅行したからかもしれない。また、自分自身が旅行中、外食しているので、外食を目にする機会も増える。 アメリカ人の多くは外食文化だ。働いている人間はもちろん、とにかく外食が好きな人たちだ。

Europa諸国に家族で夜に外食する文化はないとほぼ断言できる。何故かと言うと3コースの食事を昼、夜と2度食べれないから。夜は軽い外食で済ませればと思うかもしれないが、そういう店はあるとしてもケバブ屋、ピザ屋、中華くらいで若者や一人者以外は行きたがらない。一方、最近はオフィスで昼にサンドイッチ程度で済ます人も多いので、夜フルコースを食べれない事はない。そうならない理由としては外食費が高いというのがあると思う。家族4人でレストランに行けば、120ユーロ(約2万円)はかかるからね。

>> 9512 朝から野菜は健康的。恐らく、日本よりも野菜は安くて豊富と想像する。 現在、政局の原因となっている食品への消費税課税だが、こういう朝ご飯を食べていると、食品に課税するのはオカシイというはっそうになるのではないであろうか。 夜は軽く済ませるのが意外。その代わり、家族でときどき、外食を楽しむと言うことであろうか。

解説ありがとう。 ニョッキが、で炭水化物が取れるのであれば、日本人も米が高いなんて文句を言わずに、ニョッキに切り替えてもいいのかもしれない。ただ、日本の野菜がそれに合う多分、パリっとした感覚があるかどうか。 ワインになりかけのブドウジュースって、腹壊さない?

朝はパンとベーコンと野菜などしっかり食べ、昼は本来の正餐なので、さらにしっかり食べ、夜は軽く済ませる。というのが本来のEuropaの食事のスタイルだと思う。主婦への負担も適度で、体にも優しい?

メインディッシュはハンガリー風ポークシチュー (Sertés pörkölt)のニョッキ (Nokedli) 添え。この料理が周辺国にグーラッシュ (Gulasch) として広まっているが、本家ハンガリーのグヤーシュ (Gulyás) はこれのスープのバリエーション。 これらと相性抜群のキュウリサラダ (Uborka saláta) ワインになりかけのぶどうジュース (Must) など

>> 9508 ところで、ここに出ているジュースは、アップルジュース、それともオレンジジュース? ついでに他の内容も分かったら教えてください。

夜は朝と同じとは、三食の変化を家庭料理では重視していないのかもしれない。若しくは、夜は外食が多い文化なのかもしれない。

ところで、朝からこんなに栄養取るのか

この中から食べたいものを食べたいだけ取るというスタイル。

昼にこういうのをしっかり食べて、夜は朝と同じパターンというのも多い。

なので、バランスの良い食事ができるかは取り方次第と言える。

以前、ソトにも複数年契約をしたら、真ん中の期間はサボられ、最後の年に少し頑張って、ロッテに逃げられると言う失態もあった。現在、ソトはロッテのチーム内では打点トップと活躍している。 オースティンも複数年契約らしいが、今年はマッタリする年なのかもしれない。

去年のオースチンの活躍を鵜呑みにして、筒香とセットで今年も行けるという前提が甘かった。トライ&エラーで中途半端な補強をして効果はあるのか…

全く関係ないが、ハンガリーの朝食

DeNAがフォード獲得は、昨年の活躍を見ると嬉しい限りだ。日本を去った後のインタビューを見ても、日本の環境に順応した気がしていたので、契約を解除したのはもったいないと思っていた。 それに加え、ビシエドと藤波?ビシエドは、確か日本人扱いなので、外国人枠を使わなくていい。まだ、この二人を獲れるかどうか分からないが。

それにしても、DeNAも気前が良くなったもんだ。昨年の日本シリーズ優勝の後、リーグ優勝奪還を唱えているが、単なるお題目ではなく、球団も予算面でも本気になってくれたか

ちょっと興味深いので載せてみた。 ところで、セ・リーグは阪神が優勢だ。 廣岡監督は、前から、パ・リーグは、ソフトバンク、セ・リーグは、交流戦あたりから、阪神が優勝と行ってきたが、そうなってしまうのか。

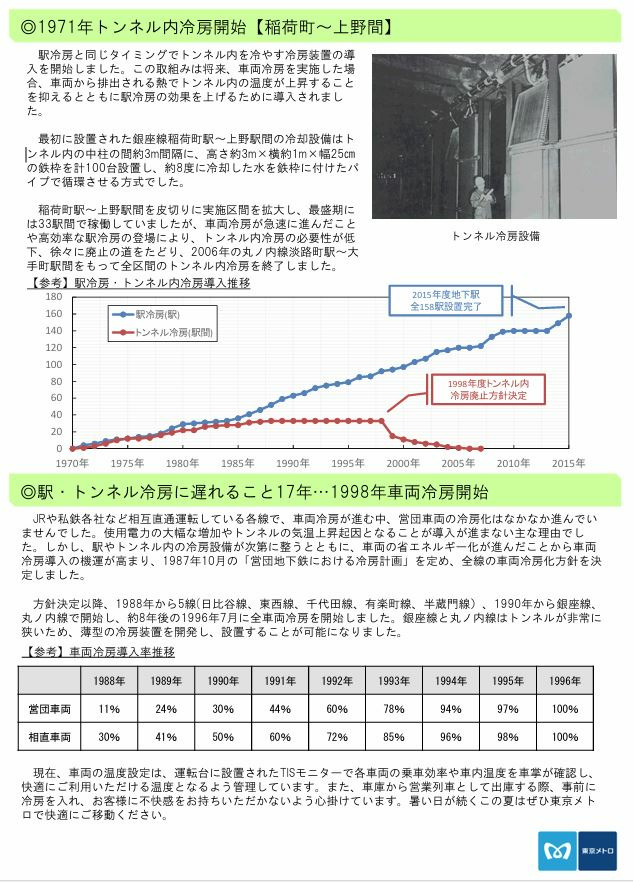

これを読むと、ロンドンの地下鉄は、車両の上部とトンネルとの間に隙間が少なく、冷房装置がつけられないようなことが書いてある。確か、以前、この掲示板でもパンタグラフがないようなことを読んだ気がするが、それならあり得る話だ。 Tubeと言う呼び名の通り、電車の形をピッタリ包み込むようなトンネルで、下のCentral Lineの車両の上部も丸まっている外形が想像できる。 また、車内冷房によりトンネルが暖まってしまうと、熱気で駅がさらに暑くなると書いてあったが、これは、日本の場合、駅の冷房装置は同じサイズにビルに比べて4倍の冷房装置をつけることにより解決している。 昔、田園都市線に乗っていたら覚えていると思うが、二子玉川園から都心寄りは新玉川線と呼ばれ、田園都市線と直通運転をしているのに、上り列車は二子玉川園で冷房を切っていた。この区間に冷房を入れるようになったのは、昭和63年から。

いずれにしろ、設備が古いことを理由に地下鉄に冷房が入れられないと言っているようだが、単に設備更新にお金をかけないだけであろうし、もともと、日本より寒冷地に近い気候ゆえ、その必要性も低かったと想像する。 https://www.tokyometro.jp/corporate/newsletter/metroNews20170823_l69.pdf

この車両はロンドンを東西に走る Central line で、比較的古い車両なので空調はないのだろう。自分が利用していた Northern line は丁度在住時に車両の入れ替えがあり、新型車両には空気の吹き出し口のようなものが備わっていた。てっきり空調つきだと思っていたが、今 WEBで確認したら Northern は空調なし路線になっている。リンク 笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦

この酷暑の中でも東京の地下鉄は冷房が程よく効いており、最近弱冷房車も導入された。 一方、ロンドンでは地下鉄に冷房がないようである。

再現性という観点からは非常に信頼性の高いシステム

これはウルトラ大爆笑♬

これが黒海か。

なぜ黒海なのか、AIによると次のように書いてあった。

黒海という名前は、古代ギリシャ人が「人を寄せつけない海」という意味で「ポントス・アクセイノス」と呼んでいたことに由来すると言われています。その後、トルコ人が「黒い海」を意味する「カラデニズ」と呼ぶようになり、それが広まったと考えられています。また、深層水に硫化鉄が多く含まれるため、海の色が黒っぽく見えるという説もあります。

クリミア半島が保養地なんだから、こちらもリゾート地としては、良い場所なんだろう。

ソ連の清涼飲料水って、飲んで大丈夫?なんか錆とか入っていそうな色ではないか。

ところで、インターネット上に出回っているmemeで次のようなものがあった。

地図上の図法によっては正しいのかどうなのか分からない・

ジョージアBatumiのビーチと旧ソ連の国民的清涼飲料水クワス。

なるほど。フランスの時は覚えていないが、スペインで高速鉄道に乗るときにはチケットの検査だけではなく、荷物の検査が空港のセキュリティチェックのように行われていた。スペインの場合は、AVE以外だと自由席があるので、デッキに立ちっぱなしの人もいた。高速鉄道なのかどうだか覚えていないが。車内で検札がなかったのは同様。

日本は、生活道路を横切る形で電車が通るのは、人口密度であろう。以前は、上野から成田空港へのスカイライナーも、曲線の区間が多く、民家の軒先を抜けるような箇所があったと記憶している。

電車に事故があると、踏切が長時間、締切になることもある。そうすると、踏切に電鉄会社の職員が派遣されてくるが、職員に向って、早く開けろ、と怒鳴る人が出てくるが、生活道路であれば、当然だろう。そう言った場合、本部か何かから監視員が来ないと開けられないと言う説明をするらしい。そして、駅の地下道に周囲から大勢の人が集まるので、大渋滞となる。

発車便毎にプラットフォームへのエスカレータ乗り場前で有人のチケット確認をしていたので、その便のチケットを持っている者しか乗車できない。車内で車掌が切符のチェックに来なかったので、途中停車駅でも同様だと思う。

Europaによくある20万人規模の都市では駅の左右の線路にそれぞれ1,2本の立体交差か地下道路を通して交通を捌けている。Europaの駅は町の中心地から離れたところにあるというのもあるが、日本の場合裏道に至るまで線路の両側に通さなければならないという人口密集度(及びその義務感?)が影響していると思う。

>> 9534

クドクドと質問するが、日本の新幹線みたいに(特にこの時期)、指定席に立って利用すると言うことはないわけね?というより、自由席券を売っていないから、そう言う問題が生じないのかもしれない。今、どうなったか知らないが、日本の新幹線では、一時期、混雑時にグリーン車でさえ、自由席券だけの立ち客が大勢来て、問題になったことがあった。

在来線の区間を列車が走ると、街並みを感じられると言うのは理解できる。しかしながら、現在、日本では、新たに鉄道を敷設するときに踏切を作るのは禁止されているので、高架や地下路線が多くなる。つくばエクスプレス線などの比較的新しい路線は、高架か地下のどちらかになっていると思うし、昔からある路線も、新たに地下にしたり、高架にするのが進められている。

一方で、昔からの路線は、民家の軒先をスレスレに走ったりすることもあるが、これもちょっといただけない。

スペインの高速鉄道に乗ったときは、オリーブの木の広がる大平原のど真ん中をそのまま突っ切ると言う形で、気持ち良かったし、エウロパの大地を感じられたと思ったものだ

トルコの高速列車は全席指定なので、席がないのでカフェテリアに居座るという輩はいない。子供を連れて長時間居座る者がいるかどうかは確認していないが、いない気がする。家族連れは一等のコンパートメント席を予約するか2等で多少騒いでも多めに見てもらえるという理由で。

在来線に乗り入れるメリットとして、停車駅で一般路線が使用するプラットフォームを共有するので、ローカルな雰囲気を味わえる事。東京から鹿児島迄画一的なデザインの2階建て駅が続く新幹線はその点味気ない。前半はノロノロ運転と書いたが、そういう観点からあまり気にならなかった。ちなみにユーロスター、TGV、イタリアのITALO, ドイツのICEなどEuropa各国の高速鉄道は在来線区間が多く、各地の停車駅の雰囲気を楽しめる。

カフェテリアスタイルだから、テーブルに何もなかったのか。開店前だからだと思っっていた。

それでも、特別な列車を除き、カフェテリアすらない日本の特急よりもいいかも。また、新幹線の場合、座席で食事をせざるを得ない。新大阪から東京に戻るときには、いつも押し寿司を食べるのだが、混んでいると、3人横並びの座席の真ん中で左右を他人に挟まれながら食べることになる。こういう時にカフェテリアがあるといいかもしれないとも思うが、新幹線で導入したら、指定席を取れなかった乗客や、子供連れが長時間居座るのではないであろうか。この点は、トルコ国鉄は、どうなの?

そもそも新幹線みたいに混んでいないのであろうか。

トルコ国鉄は、wikiによると狭軌もあるが、殆どは在来線も標準軌であるようだ。これは、高速鉄道を敷設するときに大きなアドバンテージだったと思う。スペインを見ても同様。現在、敦賀・大阪間の新幹線建設のルート選択や、佐賀県を抜ける新幹線の建設計画など、在来線が標準軌であれば大きな障害もなかったであろうことが、新たに新幹線用の線路を在来線と別に建設するとなると、在来線のJRからの経営切り離しや、建設地の選定について大きな問題が生じる

前半半分は恐らく既存路線に乗り入れているせいかノロノロ運転で、後半の一部区間は時速260KMで走行していた。

食堂車ではなく,カウンターで買ったものをテーブルで食べるというカフェテリアスタイルだった。

総じて乗り心地は良く夜行バスと比較して快適。

>> 9530

ちょっと調べてみたら、次のようなことがwikiに載っていた。

最高速度は、別のソースでは、300キロになっていた。

軌道は標準機で日本の新幹線と同じだから、一等車が横に2+1人掛けと言うのは、かなり座席の横幅が広いと思う。

新幹線のグリーン車は、2+2であるが、それでも普通の日本人なら、かなり広々と感じられる。

こういう感覚に慣れている人達が日本の新幹線に乗り、混んでいる座席でも荷物を平気で置くのであろうか。

中には、グリーン車の席を二つ並んで予約して、片方を荷物置き場にする外人もいるそうだ。

ちなみにこれはJRでは、キチンと二席分の料金を支払っても禁止行為だそうである。

食堂車があるのもヨーロッパらしい。カウンター席でバーは、ないのであろうか。スペインの高速鉄道では食堂車の隅がバーになっており、そこで到着まで管を撒くような乗客がいたのを覚えている。

バス自体は日本と同様だけどトイレはない。トイレ休憩に加え出・入国審査、免税店立ち寄り、朝三時の食事休憩等頻繁に止まるので、余り寝れなかった。

イスタンブールからアンカラ行き高速鉄道と車内の様子(1等、2等、食堂車)

いかにも欧州らしい立派なバスだ。寝心地はいかがだった?

アメリカも夜行バスがいくつもあるのだが、基本的に夜行バスは下層階級が乗るものになっていて、バスのリクライニングも殆ど聞かないことが多いし、トイレは汚い。窓も狭くて薄暗い。唯一の救いは、座席がアメリカ人サイズなのか、日本のバスに比べると広々していることぐらいである。

鉄道路線が発達しているお国柄ではないので、バス停も駅と一体化しておらず、ショッピングセンターの角にポツンとあったりするので、夜間だと僅かな街灯で照らされた駐車場を歩き回りながら、地元の人とお互い確認しながら、バス停を必死に探すこともままある。当然、バス停の近くに売店も何もない。

ポランコが『オ〜ルスタ〜明けの阪神戦は連勝ダ〜』と燥いで以降の4連敗か、ヤレヤレ

BucurestiからIstanbulのオトガル(バスターミナル)へ夜行バスで移動

>> 9524

借金5で4位と1.5ゲーム差の3位。暗黒時代のベイスターズを考えれば良しとなるが、昨年、下剋上日本一を果たし、今年こそ、リーグ優勝と大風呂敷を広げた手前、引っ込みがつかないオーナー様は怒り心頭かもしれない。

阪神の優勝が見えてきたから、これからは、ローテーションをCS狙いに定め、勝率5割スレスレで2位や3位狙いと言うのが順当だろう。

バウアー投手も決して悪い調子ではないと思うが、やはり、スモールベースボールやチームバッティングの欠如が原因か。

阪神戦の話をするよりも、横浜ネタでも書くことにするか。

東京の選挙区では、旋風を巻き起こした『さや』候補が話題になっているので、youtubeで歌っている動画を視たが、透き通った綺麗な声である。音楽を専門に学校で学んだわけでもないのに、歌手の見極めに厳しい横浜のジャズバーだけではなく、クルーズ客船でも歌っていたと言うから、その実力は認められているわけだ。それでも、テレビの歌謡番組に出ていなかったのは、保守系のYouTube番組のアシスタントをしていたからであろうか。また、FM横浜のパーソナリティの仕事も、田母神ガールズとして選挙運動に参加し、政治活動への参加したことがおそらく原因で流れたと記事で読んだ。

ところで、出身高校を調べたら、横浜日野高校(現在は、別の学校と統合)とあった。昔、港南区にも近い地域に住んでいたことがあるので、聞いた事がある。偏差値的には、そこそこ優秀と言う学校だったと思う。私は、中高一貫の私立に行ってしまったが、高校進学の時に、公立校に乗り換えたいと真剣に悩んだ時期がある。横浜日野高校に行ければ良かったと思うものである。

ポランコは、弘明寺在住であれば、南区、上大岡であれば、港南区になる。昔、鶴見に住んでいたようなことも言っていたな。この2連敗で、少しはオトナシクしていてもらおう、ベイスターズのために

3人の補強も噂が現実になったし、フォードも打ち始めたし。

オールスターよりも、早くリーグ戦が再開しないかと思ってしまう。

しかし、この暑い中、野球やったり、選挙の街宣活動やったり、みんなよくやるもんだ。

マスコミで某党のアンチが騒がしい街宣を扱っていた。面白そうだったので、野次馬根性で一度、聴きに行こうと思ったが、暑くてやめた。

オ~ルスタ~を借金1で折り返しか。オ~スティン抜きならこんなものか。オ~ルスタ~明けの阪神戦は後半戦を占う上で重要。ポランコは毎度毎度の取らぬ狸の皮算用を書き込まない事。

笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦

バウアーの抑えも見てみたい。突然、配球や狙い球を定められて打たれているようだから、抑えでガムシャラに投げるのいいんじゃないか。本人のプライドもあるが

ここへ来て入江に続いてウィックも故障とは… 森原とヤスアキはファ~ムに塩漬けだし。いっそバウワ~には抑えに配置転換してもらうしか生き延びる道はない。そこでも中4日とか我儘を言いそうだが。

笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦

アサ芸は、私の認識では、東スポ以上、報知新聞以下の信憑性。

巨人も捕手出身の監督が捕手を育てられずFAに頼っているが、ベイスターズもそこまで真似なくても。

アサ芸というメディアの信頼性は知らないけど、三浦の後任探しの話が出ている。

リンク

これまでの監督在任4年間の順位はまずまずなものの、以前も書いたが投手出身監督でありながら日本人の先発投手を育てる事ができていないのは、かなりの問題だと思う。

『出来ることは全部やって』と言うことは、三浦監督は言い訳出来ない。こうやってベイスターズのオーナーが積極的な発言をする時代になったんだな、と感慨深いものがある。

https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2025/07/14/kiji/20250714s00001173300000c.html?page=1

>> 9517

これはアメリカと真逆だ。世界中から移民が集まる国ゆえ、世界中の料理が持ち込まれる。

朝鮮戦争のベトナム戦争の時にベトナム難民や韓国移民が増えればベトナム料理や韓国料理店が増えた。

この10年では、ラーメンがアメリカの料理として定着してきて、ラーメン専門店も出来て来た。

そして、新しい店ができると、みんなで行ってみようとなり、行くと、日本人からすると常に超大盛のボリュームで、食べきれない分は、ドギーバッグに入れて持ち帰る。慎ましいとは真逆の習慣

そのあたりがアメリカ人とEuropaの決定的な違いだろう。Europaではシンプルで慎ましく伝統的なものが好まれる。外食を好まないもう一つの理由として、自分で選んだ食材を自分で調理しない限り安心して食べられないというのもあると思う。

ヨーロッパで、小さい子を連れて、夜遅く、外食している家族連れを見た印象が強いのは、私がバンカンス・シーズンに旅行したからかもしれない。また、自分自身が旅行中、外食しているので、外食を目にする機会も増える。

アメリカ人の多くは外食文化だ。働いている人間はもちろん、とにかく外食が好きな人たちだ。

Europa諸国に家族で夜に外食する文化はないとほぼ断言できる。何故かと言うと3コースの食事を昼、夜と2度食べれないから。夜は軽い外食で済ませればと思うかもしれないが、そういう店はあるとしてもケバブ屋、ピザ屋、中華くらいで若者や一人者以外は行きたがらない。一方、最近はオフィスで昼にサンドイッチ程度で済ます人も多いので、夜フルコースを食べれない事はない。そうならない理由としては外食費が高いというのがあると思う。家族4人でレストランに行けば、120ユーロ(約2万円)はかかるからね。

>> 9512

朝から野菜は健康的。恐らく、日本よりも野菜は安くて豊富と想像する。

現在、政局の原因となっている食品への消費税課税だが、こういう朝ご飯を食べていると、食品に課税するのはオカシイというはっそうになるのではないであろうか。

夜は軽く済ませるのが意外。その代わり、家族でときどき、外食を楽しむと言うことであろうか。

解説ありがとう。

ニョッキが、で炭水化物が取れるのであれば、日本人も米が高いなんて文句を言わずに、ニョッキに切り替えてもいいのかもしれない。ただ、日本の野菜がそれに合う多分、パリっとした感覚があるかどうか。

ワインになりかけのブドウジュースって、腹壊さない?

朝はパンとベーコンと野菜などしっかり食べ、昼は本来の正餐なので、さらにしっかり食べ、夜は軽く済ませる。というのが本来のEuropaの食事のスタイルだと思う。主婦への負担も適度で、体にも優しい?

メインディッシュはハンガリー風ポークシチュー (Sertés pörkölt)のニョッキ (Nokedli) 添え。この料理が周辺国にグーラッシュ (Gulasch) として広まっているが、本家ハンガリーのグヤーシュ (Gulyás) はこれのスープのバリエーション。

これらと相性抜群のキュウリサラダ (Uborka saláta)

ワインになりかけのぶどうジュース (Must) など

>> 9508

ところで、ここに出ているジュースは、アップルジュース、それともオレンジジュース?

ついでに他の内容も分かったら教えてください。

夜は朝と同じとは、三食の変化を家庭料理では重視していないのかもしれない。若しくは、夜は外食が多い文化なのかもしれない。

この中から食べたいものを食べたいだけ取るというスタイル。

昼にこういうのをしっかり食べて、夜は朝と同じパターンというのも多い。

なので、バランスの良い食事ができるかは取り方次第と言える。

以前、ソトにも複数年契約をしたら、真ん中の期間はサボられ、最後の年に少し頑張って、ロッテに逃げられると言う失態もあった。現在、ソトはロッテのチーム内では打点トップと活躍している。

オースティンも複数年契約らしいが、今年はマッタリする年なのかもしれない。

ところで、朝からこんなに栄養取るのか

去年のオースチンの活躍を鵜呑みにして、筒香とセットで今年も行けるという前提が甘かった。トライ&エラーで中途半端な補強をして効果はあるのか…

全く関係ないが、ハンガリーの朝食

DeNAがフォード獲得は、昨年の活躍を見ると嬉しい限りだ。日本を去った後のインタビューを見ても、日本の環境に順応した気がしていたので、契約を解除したのはもったいないと思っていた。

それに加え、ビシエドと藤波?ビシエドは、確か日本人扱いなので、外国人枠を使わなくていい。まだ、この二人を獲れるかどうか分からないが。

それにしても、DeNAも気前が良くなったもんだ。昨年の日本シリーズ優勝の後、リーグ優勝奪還を唱えているが、単なるお題目ではなく、球団も予算面でも本気になってくれたか

ちょっと興味深いので載せてみた。

ところで、セ・リーグは阪神が優勢だ。

廣岡監督は、前から、パ・リーグは、ソフトバンク、セ・リーグは、交流戦あたりから、阪神が優勝と行ってきたが、そうなってしまうのか。

これを読むと、ロンドンの地下鉄は、車両の上部とトンネルとの間に隙間が少なく、冷房装置がつけられないようなことが書いてある。確か、以前、この掲示板でもパンタグラフがないようなことを読んだ気がするが、それならあり得る話だ。

Tubeと言う呼び名の通り、電車の形をピッタリ包み込むようなトンネルで、下のCentral Lineの車両の上部も丸まっている外形が想像できる。

また、車内冷房によりトンネルが暖まってしまうと、熱気で駅がさらに暑くなると書いてあったが、これは、日本の場合、駅の冷房装置は同じサイズにビルに比べて4倍の冷房装置をつけることにより解決している。

昔、田園都市線に乗っていたら覚えていると思うが、二子玉川園から都心寄りは新玉川線と呼ばれ、田園都市線と直通運転をしているのに、上り列車は二子玉川園で冷房を切っていた。この区間に冷房を入れるようになったのは、昭和63年から。

いずれにしろ、設備が古いことを理由に地下鉄に冷房が入れられないと言っているようだが、単に設備更新にお金をかけないだけであろうし、もともと、日本より寒冷地に近い気候ゆえ、その必要性も低かったと想像する。

https://www.tokyometro.jp/corporate/newsletter/metroNews20170823_l69.pdf

この車両はロンドンを東西に走る Central line で、比較的古い車両なので空調はないのだろう。自分が利用していた Northern line は丁度在住時に車両の入れ替えがあり、新型車両には空気の吹き出し口のようなものが備わっていた。てっきり空調つきだと思っていたが、今 WEBで確認したら Northern は空調なし路線になっている。リンク

笑🤷♂️🤷♀️🤷🤦♂️🤦♀️🤦

この酷暑の中でも東京の地下鉄は冷房が程よく効いており、最近弱冷房車も導入された。

一方、ロンドンでは地下鉄に冷房がないようである。

これはウルトラ大爆笑♬