来週?今週か?テーマいいのある人いない? 思いつかないからなんかいい感じのやつほしいなぁ。

やっぱり人が来てくれるのは嬉しいねぇ。

>> 726

がんばれ〜!٩( ᐛ )و

>> 725

おー、嬉しいねー! いつでもきてね!!

>> 1

たまにあるよね。 うちもSwitchのリモコンはよく壊れるのに、DSLITEはもう10年くらい元気だよ。

>> 2

うわ、それは悲しい……。 もう家直行しないといけないやつじゃん。

鳩麦さんの今日のHOPEおみくじの結果は 凶 でした!

ちなみに名前一マスあけてみたら小吉でした🎲次から名前空けて占いますかね(笑)

あまりやる気出なかったオセロのレート緑に戻してた~⤴

2週間ぐらい前に犬の⚪︎⚪︎⚪︎踏んだ

>> 435 わい20連引いて数パック確認できたやで

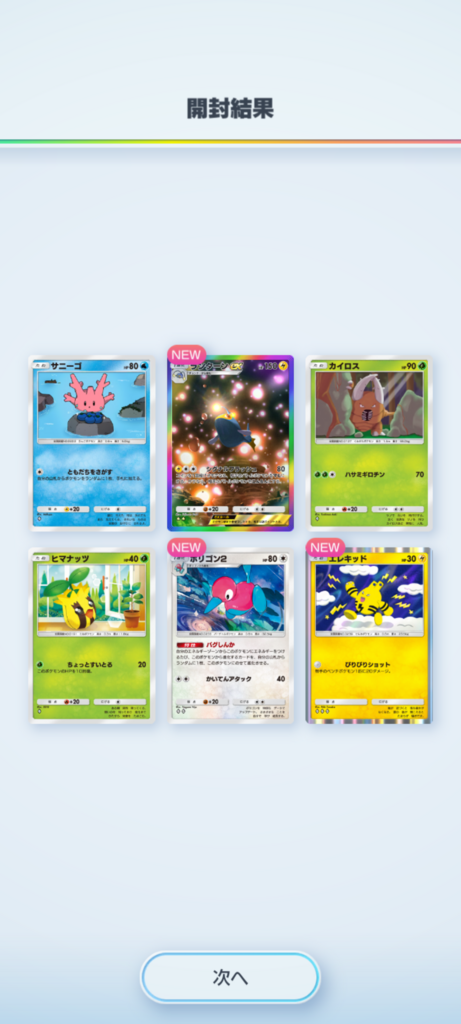

あぁ、6枚出た人やっぱいないのか。 私はバグかと思ったよ。

>> 433

6枚なんてあるんだね。珍しいのかな。

なんか6枚になったんだが そんな特別サービスシステムがあるんやな😳

数年放置していたGoogleドライブの整理中。 主に学生時代に撮り溜めしていた画像ファイルが数百くらいあるせいで、これは1日じゃ終わらなさそう。

最近あった私の悲報は、 一番新しい3年くらい前に新品で買ったThinkPadのオンボードメモリが死にかけで、 起動したリしなかったり、かなり不調で使い物にならない事です。(なんで製造から10年以上経った中古のX230方が元気に動いているんだよ)

ありがとうございます。 立てますね〜。

>> 188 スレ立て自由なんで是非是非〜

もうちょっと来ようと思っていたんだけど…。 ログインしているPCが不調で全然来れなかった。 別PCでもログインしたので、これからは随時来れそう。

皆さんの個人的な悲報を書き連ねる。「悲報」スレ立てていいですか?

今月はエミュレーター環境の整備を本格的に始めたいと思う。 機種はメジャーなもの(独断)全てだ。

逆転裁判2クリア!次は3やるよ!

おはよう。 今日はちょっと早く起きた。

今日は1日浮上できるからバンバン書き込むぞ!

気づけばこんな時間に……。 おやすみー。

ちなみに進捗だけど第4話まで来たよ。

まーた小吉だった。

オビディ.さんの今日のHOPEおみくじの結果は 小吉 でした!

>> 720

そういう日もあるさ。 来てくれてありがとう。

なんかリアルでもネットでもいろいろあって浮上率下がって申し訳ない。

>> 718

そうなんだよねぇ。 今日ももうこんな時間になってしまった。 ゲームしてる間だけ時間止まっちゃえばいいのにね。

>> 717 ゲームやってたら貴重な休日があっという間よな…

>> 716

逆転裁判が面白くて……アレからもちょっとやっちゃって……()

怠惰ですねぇ。

起きたらこんな時間だった。おはよう。

ボロ負けじゃねーかw

そろそろ寝ます。 明日は起きたらきますー。おやすみ。

今日は逆転裁判してるからあんま浮上しないけど、時々みてるからね! みんな投稿してね!!!

>> 10

まあそれがいちばん丸いね〜。 それが今できる最善手かもしれない。

>> 8 あながち偏見でも無さそうや 自転車は来年からか忘れたけど厳罰化されるからのぅ……

>> 9 やっぱりトラブル避けたいなら監視のいる有料のとこ停めろってなるよな〜…… ごもっともやけども

今回でいうと、監視強化したりね。 みんな疑われてるみたい(実際そうなんだけど)でやっぱり気持ちよくはないよねってところ。

来週?今週か?テーマいいのある人いない?

思いつかないからなんかいい感じのやつほしいなぁ。

やっぱり人が来てくれるのは嬉しいねぇ。

>> 726

がんばれ〜!٩( ᐛ )و

>> 725

おー、嬉しいねー!

いつでもきてね!!

>> 1

たまにあるよね。

うちもSwitchのリモコンはよく壊れるのに、DSLITEはもう10年くらい元気だよ。

>> 2

うわ、それは悲しい……。

もう家直行しないといけないやつじゃん。

鳩麦さんの今日のHOPEおみくじの結果は 凶 でした!

ちなみに名前一マスあけてみたら小吉でした🎲次から名前空けて占いますかね(笑)

あまりやる気出なかったオセロのレート緑に戻してた~⤴

2週間ぐらい前に犬の⚪︎⚪︎⚪︎踏んだ

>> 435

わい20連引いて数パック確認できたやで

あぁ、6枚出た人やっぱいないのか。

私はバグかと思ったよ。

>> 433

6枚なんてあるんだね。珍しいのかな。

なんか6枚になったんだが

そんな特別サービスシステムがあるんやな😳

数年放置していたGoogleドライブの整理中。

主に学生時代に撮り溜めしていた画像ファイルが数百くらいあるせいで、これは1日じゃ終わらなさそう。

最近あった私の悲報は、

一番新しい3年くらい前に新品で買ったThinkPadのオンボードメモリが死にかけで、

起動したリしなかったり、かなり不調で使い物にならない事です。(なんで製造から10年以上経った中古のX230方が元気に動いているんだよ)

ありがとうございます。

立てますね〜。

>> 188

スレ立て自由なんで是非是非〜

もうちょっと来ようと思っていたんだけど…。

ログインしているPCが不調で全然来れなかった。

別PCでもログインしたので、これからは随時来れそう。

皆さんの個人的な悲報を書き連ねる。「悲報」スレ立てていいですか?

今月はエミュレーター環境の整備を本格的に始めたいと思う。

機種はメジャーなもの(独断)全てだ。

逆転裁判2クリア!次は3やるよ!

おはよう。

今日はちょっと早く起きた。

今日は1日浮上できるからバンバン書き込むぞ!

気づけばこんな時間に……。

おやすみー。

ちなみに進捗だけど第4話まで来たよ。

まーた小吉だった。

オビディ.さんの今日のHOPEおみくじの結果は 小吉 でした!

>> 720

そういう日もあるさ。

来てくれてありがとう。

なんかリアルでもネットでもいろいろあって浮上率下がって申し訳ない。

>> 718

そうなんだよねぇ。

今日ももうこんな時間になってしまった。

ゲームしてる間だけ時間止まっちゃえばいいのにね。

>> 717

ゲームやってたら貴重な休日があっという間よな…

>> 716

逆転裁判が面白くて……アレからもちょっとやっちゃって……()

怠惰ですねぇ。

起きたらこんな時間だった。おはよう。

ボロ負けじゃねーかw

そろそろ寝ます。

明日は起きたらきますー。おやすみ。

今日は逆転裁判してるからあんま浮上しないけど、時々みてるからね!

みんな投稿してね!!!

>> 10

まあそれがいちばん丸いね〜。

それが今できる最善手かもしれない。

>> 8

あながち偏見でも無さそうや

自転車は来年からか忘れたけど厳罰化されるからのぅ……

>> 9

やっぱりトラブル避けたいなら監視のいる有料のとこ停めろってなるよな〜……

ごもっともやけども

今回でいうと、監視強化したりね。

みんな疑われてるみたい(実際そうなんだけど)でやっぱり気持ちよくはないよねってところ。