・カントリー 連合王国を構成するイングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランドの四つの地域のこと。成文憲法が無いため正式な名称はなく、構成国またはホームネイションズとも呼ばれる。 ・王室属領 英国王に属し、高度な自治権を持った地域。伝統的に国王が王国外に有していた領地であるため、正式には連合王国には含まれず、それぞれの憲法と政府を持つ。マン島とチャンネル諸島がこれに該当。 ・同君連合 王家たるウィンザー家、または王配であるフィリップの家系マウントバッテン家に属するものが君主を務める独立国。現在のこれに当てはまるのはアイスランド、フェロー諸島、ハワイ、ブルガリア。 ・保護国 過去に結ばれた条約により主権の一部が連合王国に代行されている国家。既に国王や首長がいる中東諸国に多く、エジプト王国やレバント諸国、アラブ首長国連邦などがこれに当てはまる。 ・自治領 あくまでも連合王国の主権の下に属しながらも、通常の地方自治よりも遥かに高度な自治を行っている地域。かつてはカナダやオーストラリアなども含まれたが既に独立または分割された。ウェストミンスター憲章の対象国の中で現在でも連合王国のもとに残っているのはニューファンドランドのみである。 ・植民地 連合王国により経済的に開発された土地。または集団移住で開発され、程度の差があれど本土の政治的影響下にある地域。現在では自由化政策によりその数は減少したものの、西アフリカやアデンなどは現在でも自治領に昇格できていない。 ・租借地 条約により一定期間連合王国に貸し与えられた土地。威海衛と香港がこれに該当していたが、半ば無理やり期間が延長させられ、分離政策などによりほとんど無いも同然の扱いとなっている。

欧州 ブリテン諸島、フェロー諸島、アイスランド、チャンネル諸島、マルタ、イオニア諸島、キプロス島

南北アメリカ ニューファンドランド・ラブラドール州、ニューブランズウィック州、ノバスコシア州、バプリンスエドワードアイランド州、アンティコスティ島、マドレーヌ諸島、バミューダ、メリット島

小アンティル諸島(オランダ領とベネズエラ領を除く)、大アンティル諸島(キューバとハイチ、ドミニカ共和国を除く)、バハマ諸島、ベリーズ、パナマ運河地域、ガイアナ、フォークランド諸島、サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島、セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ

アジア・太平洋 英領モーリシャス(モーリシャスは除く)、イギリス領インド洋地域、ラブアン、香港、威海衛租借地、シンガポール、ベンガル地方、トラヴァンコール王国、ラッカディヴ諸島、ムンバイ、チェンナイ、ヴィシャーカパトナム

ポンペイ州、コスラエ州、マーシャル諸島、ナウル、キリバス、グアム、北マリアナ諸島、ピトケアン諸島、フィジー、合衆国領有小離島、サモア諸島、ウォリス・フツナ諸島、フランス領ポリネシア諸島、ハワイ州、トンガ、ツバル、ブーゲンビル自治州、ソロモン諸島、シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード、ジャービス湾特別地域、タスマニア州

中東・アフリカ クウェート、カタール、バーレーン、アラブ首長国連邦、ムサンダム特別行政区、ブライミ特別行政区、トランスヨルダン首長国、英領パレスチナ、レバノン、ソコトラ県、アデン植民地、ナミビア

アフリカ植民地 ガンビア植民地および保護領、シエラレオネ植民地および保護領、英領ゴールド・コースト、英領トーゴランド、ナイジェリア植民地及び保護領、英領カメルーン、英領ガンビア、英領ソマリランド、ザンジバル、エジプト

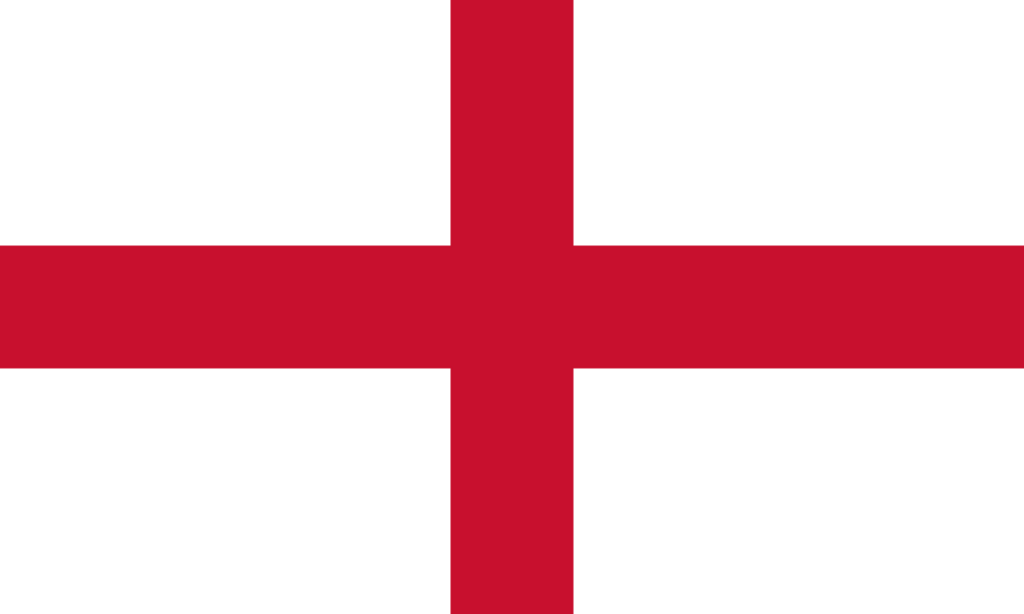

イングランド王国 女王:エリザベス2世 首相:マーガレット・テイラー(CP) 首都:ロンドン(事実上) 主要産業:化学工業・製薬・航空業・軍需産業・ソフトウェア・サービス業 詳細:グレートブリテン島の3分の2を占める連合王国の構成国の一つ。古くから連合王国の政治、経済、文化の中心地として知られ、19世紀の産業革命をきっかけに経済成長を遂げる。第二次世界大戦でのバトル・オブ・ブリテンによる被害と復興により一時期は経済不況に陥るも、再び再生。また連合王国の首都であるロンドンは観光都市として知られ、伝統的な建造物である国会議事堂やロンドン塔がある他、世界都市にも位置付けられている。

ウェールズ公国 女王:エリザベス2世 首相:ボリス・ハンフリー(WLP) 首都:カーディフ 主要産業:軽工業・サービス業・金融・研究開発 詳細:アイリッシュ海に面する連合王国の構成国の一つ。16世紀前半にイングランド王国に統合され、18世紀になると工業の発展に伴い鉱業が主体へ、19世紀には石炭などを含む持ち前の地下資源を活かし連合王国の産業革命を支えた。順調に経済成長を遂げたウェールズだったが、その後エネルギー革命をきっかけに石炭産業が衰退。伝統的な重工業から軽工業、サービス業へ徐々に転換していき、現在では議会も開かれイングランドとの結びつきも強い。

スコットランド王国 女王:エリザベス2世 首相:スタンレー・オールドマン(SNP) 首都:エディンバラ 主要産業:半導体産業・情報通信産業・石油 詳細:グレートブリテン島の北3分の1を占める連合王国の構成国の一つ。18世紀にイングランド王国と合併し、ウェールズ同様石炭産業で19世紀の産業革命を支えた。1960年代に入ると、北海油田が開発されエネルギー革命にも柔軟に対応。1980年代からは半導体産業や情報通信産業の誘致が盛んに行われており、シリコングレンと呼ばれるスコットランド中部のIT産業の集積地帯はスコットランドの経済を支える重要地帯である。

アイルランド王国 女王:エリザベス2世 首相:バーティ・ロビー・パウエル(DUP) 首都:ダブリン 主要産業:造船・製薬・ソフトウェア・サービス業 詳細:アイルランド島を領土とする連合王国の構成国の一つ。19世紀初めに連合王国に併合され、ジャガイモ飢餓や信仰の違い、民族的な格差などの問題から1919年のアイルランド共和国による独立戦争をきっかけに1世紀ほどにわたる地域紛争、領土問題が勃発。1999年にはIRA率いる自由アイルランドが2度目の独立戦争を起こすなど、緊迫した状況が続いたが2007年のベルファスト条約により和解。現在では諸問題が改善され強い自治権を持つ連合王国の正当な構成国となっている。

マン島 領主:エリザベス2世 首都:ダグラス 主要産業:タックス・ヘイブン金融、観光業、農業 詳細:1765年にマン島購入法によって正式に王室属領となったマン島は、ブリテン諸島に位置しながらも連合王国領ではない特別な領土の一つである。1919年には本土に先駆け婦人参政権が成立し、戦後には国王の別荘が建てられた他、現在では1999年以降不安定であったアイルランドとの通信拠点として栄え、農業や観光業の再生が叫ばれている。

チャンネル諸島 領主:エリザベス2世 首都:セント・ヘリア、セント・ピーター・ポート 主要産業:タックス・ヘイブン、サービス業、農業 詳細:アンジュー帝国の遺産であり1254年にイングランド王室の王室属領となったチャンネル諸島は現在でも存続する連合王国唯一の大陸領土であり、第二次世界大戦時には他国からの侵略も受けるも、1944年に解放。戦後には選挙権などの保障も与えられ、大陸側と近い立地を生かし農業などの発展を目指している。

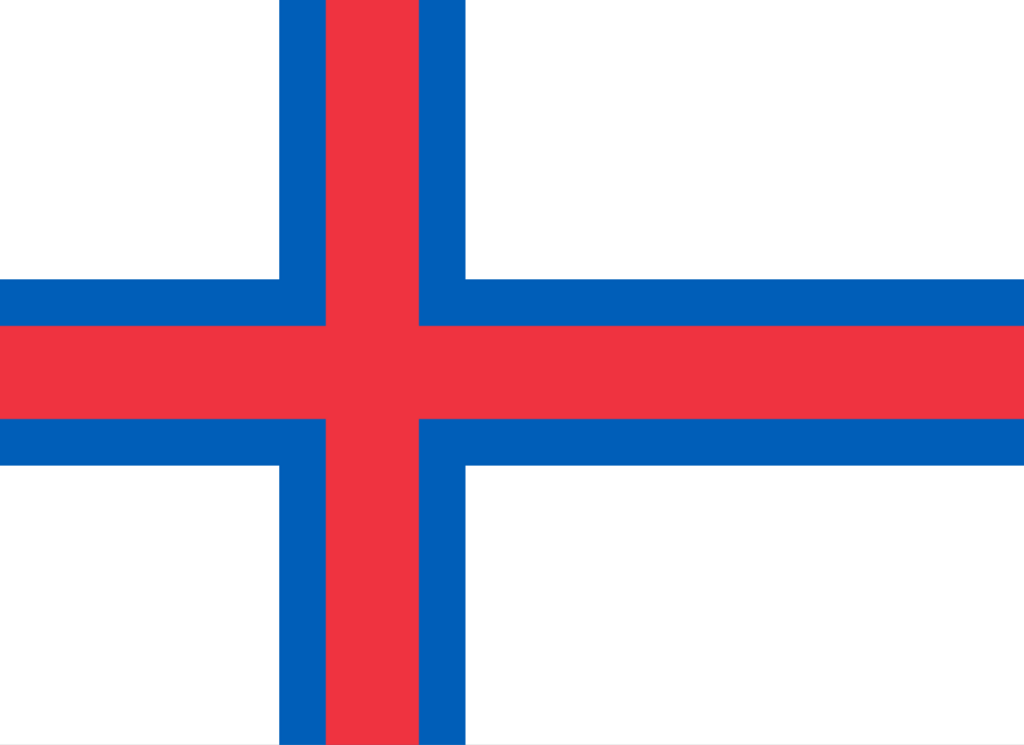

フェロー諸島 女王:エリザベス2世 首相:ウィリアム・ジュルフス(HFF) 首都:トースタウン 主要産業:畜産業、農業、漁業 詳細:

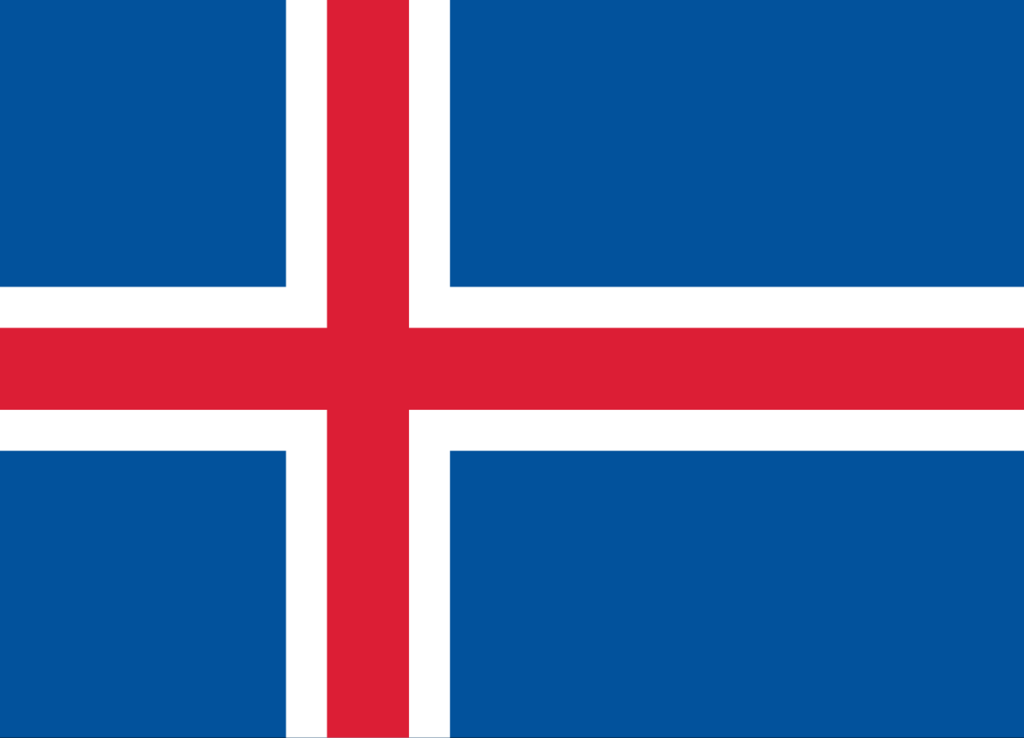

アイスランド王国 女王:エリザベス2世 首相:アンドレー・ペートゥルソン(IP) 首都:レイキャビク 主要産業:観光業、製造業、金融 詳細:

ニューファウンドランド王国 女王:エリザベス2世 首相:ユージーン・ロスワックス(CL) 首都:セントジョンズ 主要産業:半導体事業、林業、観光、漁業 詳細:18世紀にパリ条約により連合王国の植民地となったニューファンドランドは島の孤立した入り江が地理的に連合王国から隔たっていて監視の目から逃れられたこと、連合王国から大西洋を2年ごとに渡らずともニューファンドランドに住めば好漁場に一年中出られることから、入植が盛んとなり20世紀最初期には植民地から自治領へと昇格した。しかしそのような平穏は1930年代に終わりを迎えることとなる。世界恐慌をきっかけに発生した植民地危機は南北アメリカ大陸の植民地にも波及しカナダの独立宣言により危機感を覚えた連合王国とニューファンドランドは合併した。当時は混乱により連合王国との連合派と独立派で多少の衝突も発生したものの、最終的には連合王国のパークス首相が社会保障や高度な自治権の保障などを保証するセントジョンズ協定を締結し、それも沈静化。現在では漁業と半導体事業の聖地として、北米最大の軍事拠点として成長を遂げている。

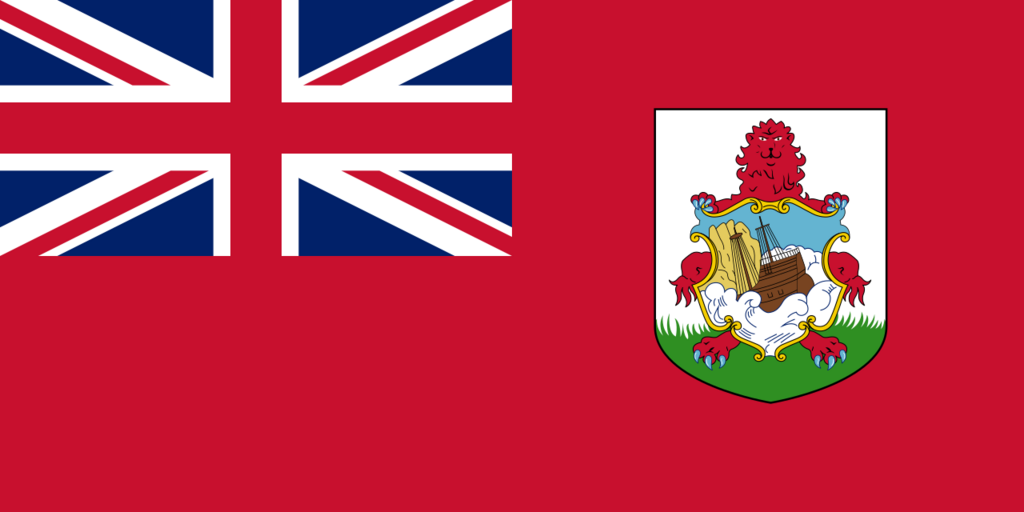

バミューダ諸島 女王:エリザベス2世 総督:クリストファー・ケイン(CP) 首相:ジェレット・スミトロヴィッチ(PLP) 首都:ハミルトン 主要産業:金融、観光業 詳細:17世紀序盤よりイングランドによる入植が開始され、新大陸で初めてイングランド人が定住した土地となったバミューダは、その立地を生かし新大陸への進出拠点となり、第二次世界大戦期では60年代には普通選挙と二大政党制が導入、更に将来を見越し金融業を発達させたことによりバミューダは連合王国の海外領土の中でも政治的・経済的な自立度が高い、先進的なものとなった。

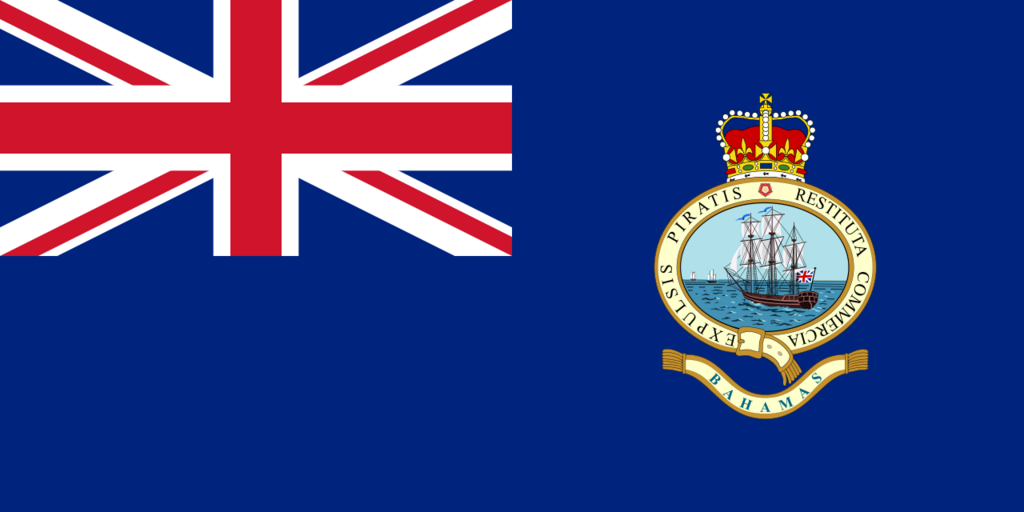

バハマ自治領 女王:エリザベス2世 総督:ウィルソン・エリック・ヴァンガード(PLP) 首都:ナッソー 主要産業:金融業、観光業 詳細:1647年に連合王国による植民が始まり、海賊の本家として知られるバハマは、禁酒法時代には密輸の中心地となり、第二次世界大戦時にはエドワード8世が総督に就任するなど非常に奇妙で興味深い歴史を持つ。しかし第二次世界大戦終結後の1945年以降、独立運動が盛んとなり、それにより64年にマクミラン内閣の下自治権を獲得。69年にはパークス内閣によりナッソー協定が締結され、バハマは連合王国の領土となりものの、非常に高度な自治権を保障することが取り決められ、現在では連合王国のカリブ海植民地の中核を担う。

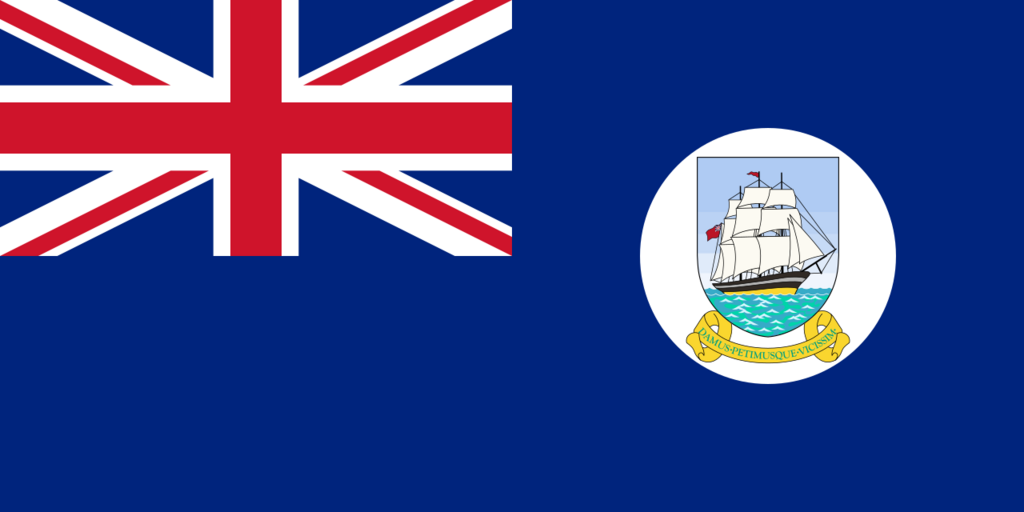

西インド連邦 女王:エリザベス2世 総督:トーマス・ローヴェン(LDP) 首相:アンドレ・デイヴィッド・アダムス(WIFLP) 首都:ジャガラマス 主要産業:農業、漁業、鉱業、繊維業、観光業 詳細:大航海時代、太平洋への進出とカリブ海における影響力の拡大のため連合王国により植民地支配を受けてきたジャマイカ、トリニダード・トバゴなどを始めとする西インド諸島や大アンティル諸島の国々は、第二次世界大戦後独立運動を起こした。この事態を憂慮した連合王国政府は、各地域の代表との会議の末1956年英領カリブ連邦法を制定し、ついに1958年、半独立国として西インド連邦が発足した。しかし、構成地域間の対立や相違などにより一時は解体も囁かれていたが、高度な地方分権や連絡網の整備などの改革により、90年代にはそれらの問題も解決。現在では観光業などにより再び注目を集め、アダムス首相による更なる政治改革も進んでいる。

ベリーズ自治領 女王:エリザベス2世 首相:アレクシス・テッド・ベール(PUP) 首都:ベルモパン 主要産業:林業、農業、漁業 詳細:1783年より連合王国の植民地となり、ベリーズ自治領は、50年代より独立運動が盛んとなるものの1964年に当時パークス首相が現地住民らとの会談の末、自治権と引き換えにベリーズの連合王国への忠誠を取り決め。その後第二次アイルランド独立戦争が勃発するとカルテルの活動の活発化やその鎮圧に向かった傭兵らによる蜂起など不安定な状況がつづいたが現在では多国籍軍及び王立軍による殲滅作戦が行われ、輪業を中心に経済を維持し、インフラの整備などを進めている。

パナマ運河地帯 女王:エリザベス2世 総督:フレデリック・ゴードン(LA) 首都:バルボア 主要産業:通行料 詳細:大航海時代以降よりカリブ海、太平洋の植民地支配を進めていた連合王国では、支配の続行のためにも18世紀末よりドレーク海峡航路に変わる新たな航路を中米に建設する考えが議会内で浸透していた。その後1901年に運河の建造が議会にて認められ、コロンビアから当該地域を割譲させる形でパナマ運河の開通工事を開始した。そして1914年についに開通したパナマ運河は、通行料を主要な歳入とした経済を確立し、その後も連合王国の直轄領として存続し続け、1999年に正式に連合王国の構成国として併合された。

ガイアナ自治領 女王:エリザベス2世 首相:バハーム・ジェーガン(PNCR) 首都:ジョージタウン 主要産業:農業、原油 詳細:15世紀末期にコロンブスが渡来したことで存在が明らかとなり、その後19世紀初期に戦争により正式に連合王国の植民地となったガイアナは、第二次世界大戦後の1953年に行われた初の総選挙にて人民進歩党が勝利したことにより同地の社会主義化を恐れた連合王国は王立軍を派遣し憲法を停止させ暫定政府による統治を開始。しかしそれでは終わらず62年に発生したゼネストをきっかけに内戦が勃発。64年まで続き政府軍側の勝利で幕を閉じた。その後選挙法において社会主義系政党の禁止が定められ、現在では連合王国最大の南米植民地として軍事的、外交的な影響を持っている。

フォークランド諸島 女王:エリザベス2世 総督:デイヴィッド・ラマーズ(CP) 首都:スタンリー 主要産業:農業、漁業、観光業業 詳細:

ハワイ王国 国王:ロバート・K・カワナナコア 首相:ボリス・A・ターナー(CP) 首都:ホノルル 主要産業:公共部門、軍事、観光業 詳細:1778年に連合王国人が初めて上陸したことにより発見され、1795年にハワイ諸島を統一したことにより以後、連合王国の太平洋進出の拠点となったハワイ王国は連合王国への経済的・軍事的依存を強め遂にはカメハメハ家とその子孫の保護とハワイアン諸島の文明化を引き換えに連合王国の実質的な傀儡国となった。連合王国が太平洋地域への進出を加速させたこともあり、親米派及び列強諸国の影響力の排除と植民を行ったハワイは1898年に国民選挙の末連合王国の一部として併合され、ホノルルをはじめとする都市は港湾都市として発展していくこととなる。

ギルバートおよびエリス諸島 女王:エリザベス2世 総督:モーガン・フォックス(CL) 首都:タラワ 主要産業:漁業、農業、観光業 詳細:1892年に保護領に、1916年に連合王国の植民地となったギルバート及びエリス諸島は、この地に上陸した人々の影響もあり、ゆっくりと近代化と入植が進められた。戦後は一部の無人島が核実験の実験場となったりするなど様々な問題が発生したものの改革の末ギルバート諸島住民とエリス諸島住民で個別の自治権が与えられ、国民投票により正式に連合王国の構成国となった。

グアム及び北マリアナ諸島

女王:エリザベス2世 首相:マイク・ホアキン・グラス(LDP) 首都:グアム 主要産業: 詳細: 16世紀初頭、大航海時代において連合王国が太平洋航路の権益拡大を急いだ結果、1520年代に探検隊がグアムおよび北マリアナ諸島に最初に到達し、現地チャモロ人社会と一部通商・保護条約を締結、その後の占領・拠点化に成功した。この地を巡り他国の介入もあったが、17世紀半ばまでに軍事的・行政的優位を確立、諸島を正式に大英帝国領とした。島々はロンドンとアジア・オセアニアを結ぶ海運・通信中継基地として整備され、王立海軍と東インド会社の戦略拠点となった。現地文化には英語・英国流の法制度や教育・キリスト教などが広まり、チャモロ社会の大部分は同化・英語化が推進された。19世紀末以降も諸島は維持され、20世紀には太平洋戦争の激戦地となったものの戦後まもなく本国の直接支配体制が復活。他国の影響拡大を警戒しつつ、英海軍基地と民間航空・観光開発の拠点となり、連合王国による統治のもとで現地経済が急成長した。21世紀現在では、グアムおよび北マリアナ諸島は現地選出評議会の下に統治が続き、住民は英国籍を有し近年ではホアキン・グラスが首相に選出されるなど自由化も進みつつある。

ミクロネシア及びマーシャル諸島

女王:エリザベス2世 首相:ジェームス・カブア(CP) 首都:マジュロ 主要産業:漁業、観光業 詳細: 16世紀初頭の大航海時代、連合王国は先駆けてミクロネシア及びマーシャル諸島へ到達し、これらの諸島を早期に植民地とした。現地の酋長との間で平和的な通商・友好協定を結び、伝統社会を尊重しつつ英語教育や公衆衛生などの制度を徐々に導入。強制的な文化変革や宗教改宗は避け、首長会議を通じた自治と地域慣習の継承が重視された。19世紀には、太平洋航路の安全確保や通信基地設置を進めつつ、島民の土地所有権や生活習慣を保護。強制労働や大規模開発は制限され、現地社会の安定と共存を優先した統治が徹底された。そのため、ミクロネシアおよびマーシャル諸島社会には伝統文化と英国制度が穏やかに融合し、教育や医療も無償で提供されるなど、太平洋地域では例外的に平穏な統治が継続。20世紀半ば以降も、脱植民地化の波の中で住民参政権や自治議会制度の拡充が進行。幾度か無人島を用いた核実験が行われたものの独立要求の高まりは対話を通じて抑えられ、現在でも伝統的家族制度や文化は保存され、高い自治権を保持しつつ直接統治が続いている。

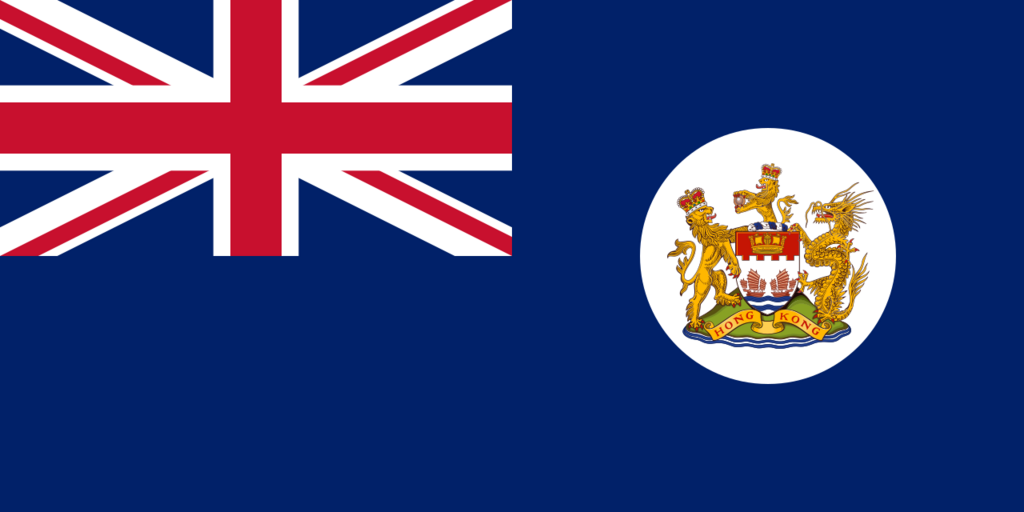

香港自治領 女王:エリザベス2世 首相:チャールズ・J・リー(CP) 首都:香港 主要産業:繊維産業、製造業、観光業、サービス業、金融 詳細:1841年に連合王国により占領され、翌年の南京条約により多列強に先を越されまいと永久租借された香港はアジアにおける帝国主義と資本主義の拠点として、華南貿易の中心地として発展を遂げていくことになる。1928年には南京国民政府との不可侵条約の改定に至り、支那と国民政府との国境線は開放され、中国人の自由な往来が可能となったが、1941年12月、日本が真珠湾を奇襲攻撃したことにより第二次世界大戦はアジアにまで拡大。香港は一時的に日本の軍政下にしかれることとなった。その後1945年後期に王立陸軍が同地に進駐したことにより再び植民地支配が復活。しかし、新たに統監に選出されたユージーン・シェリーが中国大陸における中立主義と港人治港を訴え支那の統合の為福祉政策と軍事力の増強を開始し、1984年の英港共同宣言により正式に連合王国の構成国の一つとなった。その後は民主化が進み2016年に初の香港人首相であるチャールズ・リーが就任。アジアの経済都市として成長を続けている。

威海衛自治領 女王:エリザベス2世 首相:ダニー・ヤン(CP) 首都:威海衛 主要産業:製造業、漁業、金融、観光業 詳細:1898年、連合王国はロシアの南下に脅威を感じ、清朝より威海衛を租借。以後、威海衛は東アジアにおける帝国主義と海軍戦略の拠点に位置付けられ、東洋艦隊の主要基地として急速に発展していった。1920年代に入り、北伐完遂後の国民政府との間で不可侵協定が見直され、威海衛港の開放と中国人商工業者の参入が可能となり、山東地域と中国各地との貿易が一段と活発化。1941年には太平洋戦争が勃発し、日本軍は威海衛を一時占領したものの、英軍の巻き返しによって1945年末には再び統治下に戻る。その後、植民地体制は都市自治や商工会議所を通じて現地住民の意見が反映されるよう改められ、新たな行政長官ウィリアム・ハッチンソンのもとで中立外交路線を採用。中国大陸政変にも巻き込まれず、自由港制と華人資本の育成を推進した。1990年代に入ると協議が進み、国民投票の末中華民国への返還が否決され、正式に連合王国の領土となった。21世紀に入ってからは威海衛出身のダニー・ヤンが首相に就任し、東アジア有数の商港都市として、また中英協調による新たな対中関係の橋頭堡として発展し続けている。

シンガポール自治領 女王:エリザベス2世 首相:リー・ウィンシャン(PAP) 首都:シンガポール 主要産業: 詳細:1800年代初頭、東インド会社のラッフルズによる上陸を契機にシンガポールは連合王国の戦略拠点として発展し、1824年の正式割譲・ストレーツ植民地時代を経て、以後長く直轄統治下に置かれた。地中海から東アジアに至る英国の海運・通信網の要衝として貿易・金融都市化が進む一方、現地華人社会や多民族共存の枠組みも形成された。第二次世界大戦後は自治拡大と民族運動の高まりに直面しつつも、冷戦秩序の下で強固な統治体制が維持され、1950年代末に入ると段階的な「内政自治」が認められた。この背景で成立した自治政府は、経済成長・社会秩序の両立を標榜し、産業振興・都市整備政策を推進した。1970年代以降、シンガポールはロンドンとの緊密な協働関係を維持しつつ、「自治領」への格上げが公式に認定され、内外政策で高度な自己決定権を獲得。と同時に、一党優位制による効率的統治と個人よりも社会全体の発展を重視する「開発独裁」路線へと舵を切った。法と秩序の徹底、言論規制、公務員の厳格な管理を基盤に、国家主導の経済成長・都市化モデルを確立した。21世紀の今日も連合王国の海外領と自治領の両性格を併せ持ち、国会や内閣は現地指導層が担う一方、外交・防衛・通貨政策にはロンドン政府の関与が及ぶ体制が継続。住民は高度な生活水準と公共サービスを享受しつつも、政治的選択肢や表現の自由は一定程度に制限されている。「アジアの成功モデル」として外部から賞賛を集める一方、民主主義深化や市民権の拡大に向けた議論もくすぶり続けている。

インド自治領 女王:エリザベス2世 首相:アジャイ・シン(INC) 首都:ボンベイ 主要産業:重工業、金融、自動車製造、ソフトウェア開発、ハードウェア開発 詳細:インド独立によって大半の領土を喪失した後も、連合王国はボンベイ、マドラス、ヴィシャーカパトナムという三大港湾都市を引き続き直接統治し、これらの地域を経済・軍事・物流の最重要拠点として発展させてきた。ボンベイは国際金融と商業、人材の集積によって「東洋のロンドン」と呼ばれるほどの経済力を誇り、マドラスは英国式の都市計画と教育制度を基盤に南インドの工業・ITセクターの中心地に成長、ヴィシャーカパトナムは重工業と港湾インフラの戦略的整備によってインド東岸随一の成長都市となった。いずれの都市も、英国本国からの持続的な投資と制度整備、英印自由貿易協定による外資導入を背景に製造業やサービス業の発展が著しく、政情の安定と優れたインフラ、法治・教育の伝統に支えられ、21世紀に入り経済成長がさらに加速、南アジアと世界を結ぶ主要ハブとしての地位を揺るぎないものとしている。

不適切なコンテンツとして通報するには以下の「送信」ボタンを押して下さい。 現在このグループでは通報を匿名で受け付けていません。 管理者グループにはあなたが誰であるかがわかります。

どのように不適切か説明したい場合、メッセージをご記入下さい。空白のままでも通報は送信されます。

通報履歴 で、あなたの通報と対応時のメッセージを確認できます。

・カントリー

連合王国を構成するイングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランドの四つの地域のこと。成文憲法が無いため正式な名称はなく、構成国またはホームネイションズとも呼ばれる。

・王室属領

英国王に属し、高度な自治権を持った地域。伝統的に国王が王国外に有していた領地であるため、正式には連合王国には含まれず、それぞれの憲法と政府を持つ。マン島とチャンネル諸島がこれに該当。

・同君連合

王家たるウィンザー家、または王配であるフィリップの家系マウントバッテン家に属するものが君主を務める独立国。現在のこれに当てはまるのはアイスランド、フェロー諸島、ハワイ、ブルガリア。

・保護国

過去に結ばれた条約により主権の一部が連合王国に代行されている国家。既に国王や首長がいる中東諸国に多く、エジプト王国やレバント諸国、アラブ首長国連邦などがこれに当てはまる。

・自治領

あくまでも連合王国の主権の下に属しながらも、通常の地方自治よりも遥かに高度な自治を行っている地域。かつてはカナダやオーストラリアなども含まれたが既に独立または分割された。ウェストミンスター憲章の対象国の中で現在でも連合王国のもとに残っているのはニューファンドランドのみである。

・植民地

連合王国により経済的に開発された土地。または集団移住で開発され、程度の差があれど本土の政治的影響下にある地域。現在では自由化政策によりその数は減少したものの、西アフリカやアデンなどは現在でも自治領に昇格できていない。

・租借地

条約により一定期間連合王国に貸し与えられた土地。威海衛と香港がこれに該当していたが、半ば無理やり期間が延長させられ、分離政策などによりほとんど無いも同然の扱いとなっている。

欧州

ブリテン諸島、フェロー諸島、アイスランド、チャンネル諸島、マルタ、イオニア諸島、キプロス島

南北アメリカ

ニューファンドランド・ラブラドール州、ニューブランズウィック州、ノバスコシア州、バプリンスエドワードアイランド州、アンティコスティ島、マドレーヌ諸島、バミューダ、メリット島

小アンティル諸島(オランダ領とベネズエラ領を除く)、大アンティル諸島(キューバとハイチ、ドミニカ共和国を除く)、バハマ諸島、ベリーズ、パナマ運河地域、ガイアナ、フォークランド諸島、サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島、セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ

アジア・太平洋

英領モーリシャス(モーリシャスは除く)、イギリス領インド洋地域、ラブアン、香港、威海衛租借地、シンガポール、ベンガル地方、トラヴァンコール王国、ラッカディヴ諸島、ムンバイ、チェンナイ、ヴィシャーカパトナム

ポンペイ州、コスラエ州、マーシャル諸島、ナウル、キリバス、グアム、北マリアナ諸島、ピトケアン諸島、フィジー、合衆国領有小離島、サモア諸島、ウォリス・フツナ諸島、フランス領ポリネシア諸島、ハワイ州、トンガ、ツバル、ブーゲンビル自治州、ソロモン諸島、シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード、ジャービス湾特別地域、タスマニア州

中東・アフリカ

クウェート、カタール、バーレーン、アラブ首長国連邦、ムサンダム特別行政区、ブライミ特別行政区、トランスヨルダン首長国、英領パレスチナ、レバノン、ソコトラ県、アデン植民地、ナミビア

アフリカ植民地

ガンビア植民地および保護領、シエラレオネ植民地および保護領、英領ゴールド・コースト、英領トーゴランド、ナイジェリア植民地及び保護領、英領カメルーン、英領ガンビア、英領ソマリランド、ザンジバル、エジプト

イングランド王国

女王:エリザベス2世

首相:マーガレット・テイラー(CP)

首都:ロンドン(事実上)

主要産業:化学工業・製薬・航空業・軍需産業・ソフトウェア・サービス業

詳細:グレートブリテン島の3分の2を占める連合王国の構成国の一つ。古くから連合王国の政治、経済、文化の中心地として知られ、19世紀の産業革命をきっかけに経済成長を遂げる。第二次世界大戦でのバトル・オブ・ブリテンによる被害と復興により一時期は経済不況に陥るも、再び再生。また連合王国の首都であるロンドンは観光都市として知られ、伝統的な建造物である国会議事堂やロンドン塔がある他、世界都市にも位置付けられている。

ウェールズ公国

女王:エリザベス2世

首相:ボリス・ハンフリー(WLP)

首都:カーディフ

主要産業:軽工業・サービス業・金融・研究開発

詳細:アイリッシュ海に面する連合王国の構成国の一つ。16世紀前半にイングランド王国に統合され、18世紀になると工業の発展に伴い鉱業が主体へ、19世紀には石炭などを含む持ち前の地下資源を活かし連合王国の産業革命を支えた。順調に経済成長を遂げたウェールズだったが、その後エネルギー革命をきっかけに石炭産業が衰退。伝統的な重工業から軽工業、サービス業へ徐々に転換していき、現在では議会も開かれイングランドとの結びつきも強い。

スコットランド王国

女王:エリザベス2世

首相:スタンレー・オールドマン(SNP)

首都:エディンバラ

主要産業:半導体産業・情報通信産業・石油

詳細:グレートブリテン島の北3分の1を占める連合王国の構成国の一つ。18世紀にイングランド王国と合併し、ウェールズ同様石炭産業で19世紀の産業革命を支えた。1960年代に入ると、北海油田が開発されエネルギー革命にも柔軟に対応。1980年代からは半導体産業や情報通信産業の誘致が盛んに行われており、シリコングレンと呼ばれるスコットランド中部のIT産業の集積地帯はスコットランドの経済を支える重要地帯である。

アイルランド王国

女王:エリザベス2世

首相:バーティ・ロビー・パウエル(DUP)

首都:ダブリン

主要産業:造船・製薬・ソフトウェア・サービス業

詳細:アイルランド島を領土とする連合王国の構成国の一つ。19世紀初めに連合王国に併合され、ジャガイモ飢餓や信仰の違い、民族的な格差などの問題から1919年のアイルランド共和国による独立戦争をきっかけに1世紀ほどにわたる地域紛争、領土問題が勃発。1999年にはIRA率いる自由アイルランドが2度目の独立戦争を起こすなど、緊迫した状況が続いたが2007年のベルファスト条約により和解。現在では諸問題が改善され強い自治権を持つ連合王国の正当な構成国となっている。

マン島

領主:エリザベス2世

首都:ダグラス

主要産業:タックス・ヘイブン金融、観光業、農業

詳細:1765年にマン島購入法によって正式に王室属領となったマン島は、ブリテン諸島に位置しながらも連合王国領ではない特別な領土の一つである。1919年には本土に先駆け婦人参政権が成立し、戦後には国王の別荘が建てられた他、現在では1999年以降不安定であったアイルランドとの通信拠点として栄え、農業や観光業の再生が叫ばれている。

チャンネル諸島

領主:エリザベス2世

首都:セント・ヘリア、セント・ピーター・ポート

主要産業:タックス・ヘイブン、サービス業、農業

詳細:アンジュー帝国の遺産であり1254年にイングランド王室の王室属領となったチャンネル諸島は現在でも存続する連合王国唯一の大陸領土であり、第二次世界大戦時には他国からの侵略も受けるも、1944年に解放。戦後には選挙権などの保障も与えられ、大陸側と近い立地を生かし農業などの発展を目指している。

フェロー諸島

女王:エリザベス2世

首相:ウィリアム・ジュルフス(HFF)

首都:トースタウン

主要産業:畜産業、農業、漁業

詳細:

アイスランド王国

女王:エリザベス2世

首相:アンドレー・ペートゥルソン(IP)

首都:レイキャビク

主要産業:観光業、製造業、金融

詳細:

ニューファウンドランド王国

女王:エリザベス2世

首相:ユージーン・ロスワックス(CL)

首都:セントジョンズ

主要産業:半導体事業、林業、観光、漁業

詳細:18世紀にパリ条約により連合王国の植民地となったニューファンドランドは島の孤立した入り江が地理的に連合王国から隔たっていて監視の目から逃れられたこと、連合王国から大西洋を2年ごとに渡らずともニューファンドランドに住めば好漁場に一年中出られることから、入植が盛んとなり20世紀最初期には植民地から自治領へと昇格した。しかしそのような平穏は1930年代に終わりを迎えることとなる。世界恐慌をきっかけに発生した植民地危機は南北アメリカ大陸の植民地にも波及しカナダの独立宣言により危機感を覚えた連合王国とニューファンドランドは合併した。当時は混乱により連合王国との連合派と独立派で多少の衝突も発生したものの、最終的には連合王国のパークス首相が社会保障や高度な自治権の保障などを保証するセントジョンズ協定を締結し、それも沈静化。現在では漁業と半導体事業の聖地として、北米最大の軍事拠点として成長を遂げている。

バミューダ諸島

女王:エリザベス2世

総督:クリストファー・ケイン(CP)

首相:ジェレット・スミトロヴィッチ(PLP)

首都:ハミルトン

主要産業:金融、観光業

詳細:17世紀序盤よりイングランドによる入植が開始され、新大陸で初めてイングランド人が定住した土地となったバミューダは、その立地を生かし新大陸への進出拠点となり、第二次世界大戦期では60年代には普通選挙と二大政党制が導入、更に将来を見越し金融業を発達させたことによりバミューダは連合王国の海外領土の中でも政治的・経済的な自立度が高い、先進的なものとなった。

バハマ自治領

女王:エリザベス2世

総督:ウィルソン・エリック・ヴァンガード(PLP)

首都:ナッソー

主要産業:金融業、観光業

詳細:1647年に連合王国による植民が始まり、海賊の本家として知られるバハマは、禁酒法時代には密輸の中心地となり、第二次世界大戦時にはエドワード8世が総督に就任するなど非常に奇妙で興味深い歴史を持つ。しかし第二次世界大戦終結後の1945年以降、独立運動が盛んとなり、それにより64年にマクミラン内閣の下自治権を獲得。69年にはパークス内閣によりナッソー協定が締結され、バハマは連合王国の領土となりものの、非常に高度な自治権を保障することが取り決められ、現在では連合王国のカリブ海植民地の中核を担う。

西インド連邦

女王:エリザベス2世

総督:トーマス・ローヴェン(LDP)

首相:アンドレ・デイヴィッド・アダムス(WIFLP)

首都:ジャガラマス

主要産業:農業、漁業、鉱業、繊維業、観光業

詳細:大航海時代、太平洋への進出とカリブ海における影響力の拡大のため連合王国により植民地支配を受けてきたジャマイカ、トリニダード・トバゴなどを始めとする西インド諸島や大アンティル諸島の国々は、第二次世界大戦後独立運動を起こした。この事態を憂慮した連合王国政府は、各地域の代表との会議の末1956年英領カリブ連邦法を制定し、ついに1958年、半独立国として西インド連邦が発足した。しかし、構成地域間の対立や相違などにより一時は解体も囁かれていたが、高度な地方分権や連絡網の整備などの改革により、90年代にはそれらの問題も解決。現在では観光業などにより再び注目を集め、アダムス首相による更なる政治改革も進んでいる。

ベリーズ自治領

女王:エリザベス2世

首相:アレクシス・テッド・ベール(PUP)

首都:ベルモパン

主要産業:林業、農業、漁業

詳細:1783年より連合王国の植民地となり、ベリーズ自治領は、50年代より独立運動が盛んとなるものの1964年に当時パークス首相が現地住民らとの会談の末、自治権と引き換えにベリーズの連合王国への忠誠を取り決め。その後第二次アイルランド独立戦争が勃発するとカルテルの活動の活発化やその鎮圧に向かった傭兵らによる蜂起など不安定な状況がつづいたが現在では多国籍軍及び王立軍による殲滅作戦が行われ、輪業を中心に経済を維持し、インフラの整備などを進めている。

パナマ運河地帯

女王:エリザベス2世

総督:フレデリック・ゴードン(LA)

首都:バルボア

主要産業:通行料

詳細:大航海時代以降よりカリブ海、太平洋の植民地支配を進めていた連合王国では、支配の続行のためにも18世紀末よりドレーク海峡航路に変わる新たな航路を中米に建設する考えが議会内で浸透していた。その後1901年に運河の建造が議会にて認められ、コロンビアから当該地域を割譲させる形でパナマ運河の開通工事を開始した。そして1914年についに開通したパナマ運河は、通行料を主要な歳入とした経済を確立し、その後も連合王国の直轄領として存続し続け、1999年に正式に連合王国の構成国として併合された。

ガイアナ自治領

女王:エリザベス2世

首相:バハーム・ジェーガン(PNCR)

首都:ジョージタウン

主要産業:農業、原油

詳細:15世紀末期にコロンブスが渡来したことで存在が明らかとなり、その後19世紀初期に戦争により正式に連合王国の植民地となったガイアナは、第二次世界大戦後の1953年に行われた初の総選挙にて人民進歩党が勝利したことにより同地の社会主義化を恐れた連合王国は王立軍を派遣し憲法を停止させ暫定政府による統治を開始。しかしそれでは終わらず62年に発生したゼネストをきっかけに内戦が勃発。64年まで続き政府軍側の勝利で幕を閉じた。その後選挙法において社会主義系政党の禁止が定められ、現在では連合王国最大の南米植民地として軍事的、外交的な影響を持っている。

フォークランド諸島

女王:エリザベス2世

総督:デイヴィッド・ラマーズ(CP)

首都:スタンリー

主要産業:農業、漁業、観光業業

詳細:

ハワイ王国

国王:ロバート・K・カワナナコア

首相:ボリス・A・ターナー(CP)

首都:ホノルル

主要産業:公共部門、軍事、観光業

詳細:1778年に連合王国人が初めて上陸したことにより発見され、1795年にハワイ諸島を統一したことにより以後、連合王国の太平洋進出の拠点となったハワイ王国は連合王国への経済的・軍事的依存を強め遂にはカメハメハ家とその子孫の保護とハワイアン諸島の文明化を引き換えに連合王国の実質的な傀儡国となった。連合王国が太平洋地域への進出を加速させたこともあり、親米派及び列強諸国の影響力の排除と植民を行ったハワイは1898年に国民選挙の末連合王国の一部として併合され、ホノルルをはじめとする都市は港湾都市として発展していくこととなる。

ギルバートおよびエリス諸島

女王:エリザベス2世

総督:モーガン・フォックス(CL)

首都:タラワ

主要産業:漁業、農業、観光業

詳細:1892年に保護領に、1916年に連合王国の植民地となったギルバート及びエリス諸島は、この地に上陸した人々の影響もあり、ゆっくりと近代化と入植が進められた。戦後は一部の無人島が核実験の実験場となったりするなど様々な問題が発生したものの改革の末ギルバート諸島住民とエリス諸島住民で個別の自治権が与えられ、国民投票により正式に連合王国の構成国となった。

グアム及び北マリアナ諸島

女王:エリザベス2世

首相:マイク・ホアキン・グラス(LDP)

首都:グアム

主要産業:

詳細: 16世紀初頭、大航海時代において連合王国が太平洋航路の権益拡大を急いだ結果、1520年代に探検隊がグアムおよび北マリアナ諸島に最初に到達し、現地チャモロ人社会と一部通商・保護条約を締結、その後の占領・拠点化に成功した。この地を巡り他国の介入もあったが、17世紀半ばまでに軍事的・行政的優位を確立、諸島を正式に大英帝国領とした。島々はロンドンとアジア・オセアニアを結ぶ海運・通信中継基地として整備され、王立海軍と東インド会社の戦略拠点となった。現地文化には英語・英国流の法制度や教育・キリスト教などが広まり、チャモロ社会の大部分は同化・英語化が推進された。19世紀末以降も諸島は維持され、20世紀には太平洋戦争の激戦地となったものの戦後まもなく本国の直接支配体制が復活。他国の影響拡大を警戒しつつ、英海軍基地と民間航空・観光開発の拠点となり、連合王国による統治のもとで現地経済が急成長した。21世紀現在では、グアムおよび北マリアナ諸島は現地選出評議会の下に統治が続き、住民は英国籍を有し近年ではホアキン・グラスが首相に選出されるなど自由化も進みつつある。

ミクロネシア及びマーシャル諸島

女王:エリザベス2世

首相:ジェームス・カブア(CP)

首都:マジュロ

主要産業:漁業、観光業

詳細: 16世紀初頭の大航海時代、連合王国は先駆けてミクロネシア及びマーシャル諸島へ到達し、これらの諸島を早期に植民地とした。現地の酋長との間で平和的な通商・友好協定を結び、伝統社会を尊重しつつ英語教育や公衆衛生などの制度を徐々に導入。強制的な文化変革や宗教改宗は避け、首長会議を通じた自治と地域慣習の継承が重視された。19世紀には、太平洋航路の安全確保や通信基地設置を進めつつ、島民の土地所有権や生活習慣を保護。強制労働や大規模開発は制限され、現地社会の安定と共存を優先した統治が徹底された。そのため、ミクロネシアおよびマーシャル諸島社会には伝統文化と英国制度が穏やかに融合し、教育や医療も無償で提供されるなど、太平洋地域では例外的に平穏な統治が継続。20世紀半ば以降も、脱植民地化の波の中で住民参政権や自治議会制度の拡充が進行。幾度か無人島を用いた核実験が行われたものの独立要求の高まりは対話を通じて抑えられ、現在でも伝統的家族制度や文化は保存され、高い自治権を保持しつつ直接統治が続いている。

香港自治領

女王:エリザベス2世

首相:チャールズ・J・リー(CP)

首都:香港

主要産業:繊維産業、製造業、観光業、サービス業、金融

詳細:1841年に連合王国により占領され、翌年の南京条約により多列強に先を越されまいと永久租借された香港はアジアにおける帝国主義と資本主義の拠点として、華南貿易の中心地として発展を遂げていくことになる。1928年には南京国民政府との不可侵条約の改定に至り、支那と国民政府との国境線は開放され、中国人の自由な往来が可能となったが、1941年12月、日本が真珠湾を奇襲攻撃したことにより第二次世界大戦はアジアにまで拡大。香港は一時的に日本の軍政下にしかれることとなった。その後1945年後期に王立陸軍が同地に進駐したことにより再び植民地支配が復活。しかし、新たに統監に選出されたユージーン・シェリーが中国大陸における中立主義と港人治港を訴え支那の統合の為福祉政策と軍事力の増強を開始し、1984年の英港共同宣言により正式に連合王国の構成国の一つとなった。その後は民主化が進み2016年に初の香港人首相であるチャールズ・リーが就任。アジアの経済都市として成長を続けている。

威海衛自治領

女王:エリザベス2世

首相:ダニー・ヤン(CP)

首都:威海衛

主要産業:製造業、漁業、金融、観光業

詳細:1898年、連合王国はロシアの南下に脅威を感じ、清朝より威海衛を租借。以後、威海衛は東アジアにおける帝国主義と海軍戦略の拠点に位置付けられ、東洋艦隊の主要基地として急速に発展していった。1920年代に入り、北伐完遂後の国民政府との間で不可侵協定が見直され、威海衛港の開放と中国人商工業者の参入が可能となり、山東地域と中国各地との貿易が一段と活発化。1941年には太平洋戦争が勃発し、日本軍は威海衛を一時占領したものの、英軍の巻き返しによって1945年末には再び統治下に戻る。その後、植民地体制は都市自治や商工会議所を通じて現地住民の意見が反映されるよう改められ、新たな行政長官ウィリアム・ハッチンソンのもとで中立外交路線を採用。中国大陸政変にも巻き込まれず、自由港制と華人資本の育成を推進した。1990年代に入ると協議が進み、国民投票の末中華民国への返還が否決され、正式に連合王国の領土となった。21世紀に入ってからは威海衛出身のダニー・ヤンが首相に就任し、東アジア有数の商港都市として、また中英協調による新たな対中関係の橋頭堡として発展し続けている。

シンガポール自治領

女王:エリザベス2世

首相:リー・ウィンシャン(PAP)

首都:シンガポール

主要産業:

詳細:1800年代初頭、東インド会社のラッフルズによる上陸を契機にシンガポールは連合王国の戦略拠点として発展し、1824年の正式割譲・ストレーツ植民地時代を経て、以後長く直轄統治下に置かれた。地中海から東アジアに至る英国の海運・通信網の要衝として貿易・金融都市化が進む一方、現地華人社会や多民族共存の枠組みも形成された。第二次世界大戦後は自治拡大と民族運動の高まりに直面しつつも、冷戦秩序の下で強固な統治体制が維持され、1950年代末に入ると段階的な「内政自治」が認められた。この背景で成立した自治政府は、経済成長・社会秩序の両立を標榜し、産業振興・都市整備政策を推進した。1970年代以降、シンガポールはロンドンとの緊密な協働関係を維持しつつ、「自治領」への格上げが公式に認定され、内外政策で高度な自己決定権を獲得。と同時に、一党優位制による効率的統治と個人よりも社会全体の発展を重視する「開発独裁」路線へと舵を切った。法と秩序の徹底、言論規制、公務員の厳格な管理を基盤に、国家主導の経済成長・都市化モデルを確立した。21世紀の今日も連合王国の海外領と自治領の両性格を併せ持ち、国会や内閣は現地指導層が担う一方、外交・防衛・通貨政策にはロンドン政府の関与が及ぶ体制が継続。住民は高度な生活水準と公共サービスを享受しつつも、政治的選択肢や表現の自由は一定程度に制限されている。「アジアの成功モデル」として外部から賞賛を集める一方、民主主義深化や市民権の拡大に向けた議論もくすぶり続けている。

インド自治領

女王:エリザベス2世

首相:アジャイ・シン(INC)

首都:ボンベイ

主要産業:重工業、金融、自動車製造、ソフトウェア開発、ハードウェア開発

詳細:インド独立によって大半の領土を喪失した後も、連合王国はボンベイ、マドラス、ヴィシャーカパトナムという三大港湾都市を引き続き直接統治し、これらの地域を経済・軍事・物流の最重要拠点として発展させてきた。ボンベイは国際金融と商業、人材の集積によって「東洋のロンドン」と呼ばれるほどの経済力を誇り、マドラスは英国式の都市計画と教育制度を基盤に南インドの工業・ITセクターの中心地に成長、ヴィシャーカパトナムは重工業と港湾インフラの戦略的整備によってインド東岸随一の成長都市となった。いずれの都市も、英国本国からの持続的な投資と制度整備、英印自由貿易協定による外資導入を背景に製造業やサービス業の発展が著しく、政情の安定と優れたインフラ、法治・教育の伝統に支えられ、21世紀に入り経済成長がさらに加速、南アジアと世界を結ぶ主要ハブとしての地位を揺るぎないものとしている。