前の方は昔の情報、最後は最新情報です。比較などで使って下さい。

僕が紹介したカンパのボトル2年で割れたり、ゴム部分が甘くなって水漏れしたりするものがありました。7個買ったけど3個捨てました。他のボトルでも経年劣化で悪くなるのは同じですが補足情報でした。

この自転車ウェアの店も安いですね。

http://noranaika.com/

あとこのライト明るくて軽い! デメリットはライトホルダーが細いハンドルしか無理

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0035XBFA/

ロードで使うなら、こういうのがいります。

http://www.amazon.co.jp/dp/B002ACNZLM/

そして定番、スポンジグリップ

ホームセンターの配管保護用品売り場などで探してください。

フロアポンプ GF-55P 22-110

http://www.straight.co.jp/item/22-110/

携帯式 GM-71 22-120

http://www.straight.co.jp/item/22-120/

ストレートにも自転車工具が売られています。

http://www.straight.co.jp/item/22-702/

見た目はシマノのクソ工具よりはよさそうに見えますが..値段も安い。誰か使用されている方、品質レポートよろしく。お勧めのアイテムあれば自由に書き込みしてください。

Austerlitzさん

チップインダブルボギーさん

>ママチャリのタイヤで700×28Cは無いと思いますが(ママチャリは26インチだから)

たしかにそうでした。僕はふだん使いにクロスバイクに乗っていて、それを「ママチャリ」と呼んでいたせいで、無意識に出てきた言葉でした。

僕の上の書き込み、訂正させていただきます。

X「ママチャリのタイヤ」

↓

○「街乗りクロスバイクのタイヤ(700C×28C)」

言葉は正確に遣わないといけませんね。

ご指摘どうもありがとうございました。

泣き虫ペダルさん

私のトパッジオは、去年交換して通勤用のクロスにはかせてから

1万キロ以上走ったことになりますがまだ大丈夫のようです。

路面がぬれている時のグリップはルビノにかないませんが

普段はこれで十分だし、持ちもいいなと改めて思っています。

ということで私は娘のロードと、わたしのクロスはこれを履かせて

私のロードだけルビノ3にしています。

突っ込み下手な関西人さん

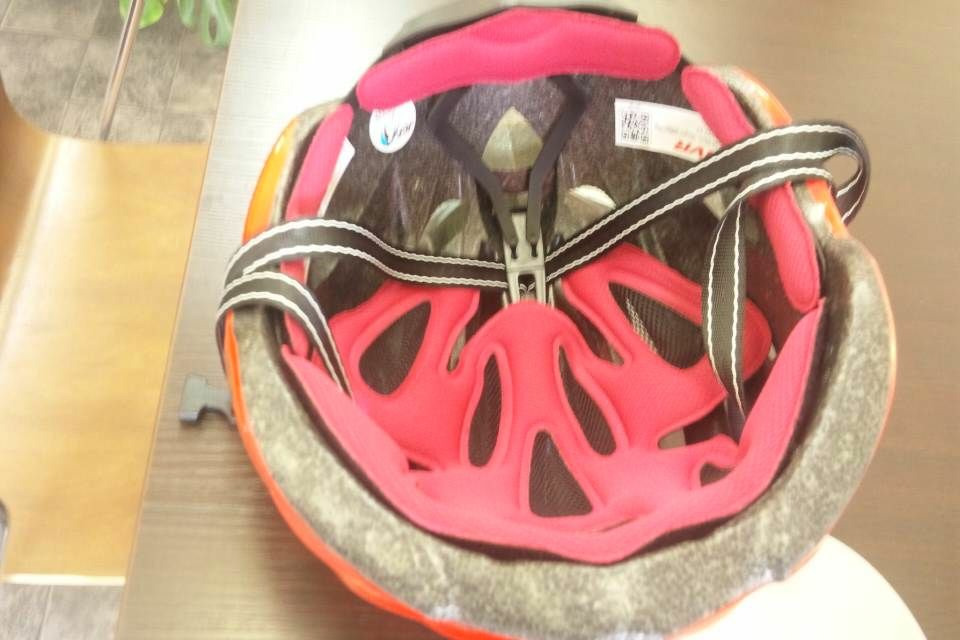

単色の4種類。 オークルより重いですが、それでも軽い方だと思います。 JCF公認シールが貼ってあります。 重宝してます。

以前泣き虫ペダルさんがご紹介されたヘルメットGVR。道場長より人柱求むとの事でしたので買ってみました。こちらではメジャーになったオークルのヘルメットよりかは重量がありますが、それでも軽いし使いやすいし、頭にフィットします。あご紐がオークルのよりかは質がいいと以前道場長より伺いました。

http://gvr.jp/

私が購入した時は3200円でしたが、今は3500円と少し値上がりしているようです。

あと、ヘラマンタイトンさんがご紹介されたバイクハンドのスプロケ外し。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00A9M9UZU

これ買いました。使いやすいです。何と言っても安い!

泣き虫ペダルさん、ヘラマンタイトンさんご紹介ありがとうございました。

梅こぶ茶の友さん

〉MonotaROのクリアグラスをめがねの上から使って調子よかったというような書き込みがありましたけど、僕はめがね使わないのでわからないのですけど、ゴーグルのように完全に密封すると汗が逃げなくて曇らないですか??

11月末くらいまでは曇りも気にしませんでしたし、沖縄も水中メガネ用の曇り止めを塗ってメガネの上にかけて走りました。

冬場は多少厳しいかもしれませんね。(あまり気になりませんが。)

私の場合、メガネに曇り止め処理コーティングを入れたものを愛用しています。

ビジネス兼用なのでMonotaROのクリアグラスはメガネのコーティング剥がれ予防の意味合いが強いです。

それから、釣り用にタレックスの度入りグラスを長く使っているので、見え方に慣れているせいか、近場を走るときはもっぱらこれを使います。自転車用はどうもしっくりこなくて。。。

http://www.tiemco.co.jp/sightmaster/

朝方、夕方用にイーズグリーンはおすすめです。

リテイナーもファッショナブルでよいですよ。

http://www.tiemco.co.jp/products/groups/view/870

トッパジオで2000km近くいきましたが、まだ大丈夫ですね。

ラテックスチューブでの乗り味に満足しています。

音は静かだし価格は安いし、気に入ってしまいました。

価格上がる前に何本か買っておこう。^ ^

ヘラーマンさん

突っ込み下手な関西人さん

バイクハンドのスプロケ外し、買われたのですね。レビューありがとうございます。

似たようなメーカーのOEMのを触ったことがあったので、行けると思っていましたけど実際の使用感を聞くと安心できますね。

ヘルメットはなんといっても装着感が重要ですから、少々の重量よりはフィット感で選びたいですね。私はサドルと同じで見た目で選んで失敗したこともあり、冒険せずに同じのしか買ってません。(笑)

QFXさん

>ディープさん

共立は私も良く行きますよ。千石通商やデジットもLEDの他にコネクタ関係が豊富で楽しい店です。

ライトホルダーって、これですか?

http://eleshop.jp/shop/g/gB39112/

あと、LEDは電圧だけでなく、電流の制御も必要です。

熱暴走に気をつけて!

想定以上の電流を流す→発熱する→抵抗値が下がる→さらに電流が流れる→さらに発熱する→(以下略)

特にハイパワーのLEDは危険。下手したら火傷します。

ポン付けで取り替えて上手に出来るとは限らない。

商用電源につなぐLED電球かて、大きなヒートシンク付けてるのに、触ると結構熱い。

安易な改造を薦めるのは良いけれど、自己責任で行うように注意喚起するようにしたほうが良いと思う。

LEDの通販は、「オーディオQ」や「しまりす堂」で豊富に扱っています。

けんぞーーさん

はい、抵抗をつけて、そのLEDに適正な電流を流してあげてくださいね。

式はこれです。

抵抗値=(電源電圧-Vf)/If

VfとIfはLEDについている資料に書いてあります。

通常 Vfは2Vくらい、Ifは0.02Aくらいですかね。

電源をマンガン乾電池2本とすると3Vなので

抵抗値は…いくらでしょう。計算してみましょう。

はい、オームの法則、理科の勉強でした。

QFXさん

>けんぞーーさん

そうなんですよ、よく知ってますね。小さいLEDの場合は正しい。

20mA位なら殆ど発熱しない。めんどくさい場合はCRD使う。

でも、2WのLEDなんですよ!熱との戦いです。

Vfが、3.6Vくらい、Ifが350~700mAかな?

抵抗だけで制御すると、発熱の問題があり、安定した電流を流すことが難しい。

いかにLEDの熱を逃がす構造にするか?また最大の温度を想定した所で抵抗値を定めなければなりません。そのへんをもう少し考えることが必要です。

パワーLEDのドライブは、レギュレータとかPIC使うのが簡単かも?

パワーLEDは扱い間違えると、少し危険です。私も何個か

焼き切ったりしましたよ。周りが焦げたりして慌てます。

メインの前哨燈に使うものならば、手間を考えると、市販の

ライト買うほうがいいのかなぁ?

LED・コリメーター・バッテリーBOX・スイッチ・回路・筐体・ブラケット

全部材料そろえて、作るって結構大変。355Bの方がたぶん安い。

φ5位の小さいLEDは、けんぞーーさんの言うとおりで、結構遊べるんですよ。

例えば、2032のバッテリーBOXのリードに直付けでCRDとLEDを半田付け。

最小構成の尾燈です。シンプルで軽量。スイッチ無いので防水もバッチリ!

共立で売ってる点滅用のICを噛ませても良いでしょう。

「電子工作は、くれぐれも、自己責任で。半田鏝の扱いは十分注意。」です!

けんぞーーさん

度々ごめんなさい。

想像で適当にものを言ってます。

僕の頭ではどうにもならんくらいすごいものなんだなあと改めて思いました。

あとで一つ上の書き込みは消しときます。

顔から火が出そう…。

やっぱり納得できなくて計ってみました。

CAT EYE HL-EL130/135

Vf 1.7Vくらい、If 24mA

でした。

LEDも放熱板なしで熱くはないです。

自転車にあまり関係ない話ずるずるすいません。

会社行きます。

ヘラーマンさん

MT2A Bikeguy バイクライトホルダー

道場長の「エコライダー」面白いですね。大阪行った時に買ってみます。

ではLEDつながりで、新型LEDライトを紹介します。

ナイトコアのMT2Aです。私が買った時は3880円送料無料でしたが値上がりしていますね。

http://www.amazon.co.jp/dp/B00937X7G0

完全防水防塵(IPX-8)、エネループ対応(というかエネループ前提でアルカリより明るい)、予備のOリングとスイッチのゴム付属 私は、充電池などの取り回しの良さから単3x2本にこだわっているので、ここで定番のSG-355Bなどの単4x3本のタイプは使っていません、その上での評価となります。

こいつはターボモードで280ルーメン@2時間15分、Hiモードで125ルーメン@5時間です。普通は時間が少なくなりそうなのですが、Hiモード@エネループプロ(大容量モデル)で1日あたり1時間15分程度使い、5日目の途中で電池切れ、本当に5時間もちました。すばらしい!

Hiモードの125ルーメンですが、180ルーメンのLD20より明るいです。しかもこのランタイムですから文句はありません。照射範囲もちょうどいいぐらいで街灯のない場所を30km/hで走っても不満なし。この価格で予備Oリング&スイッチゴムが付いているのも嬉しいですね。

ライトホルダが必要ですが、これは前から使っていた定番のバイクガイのバイクライトホルダー\518です。

http://www.amazon.co.jp/dp/B002ACNZLM/

CREE社のXP-G R5 LED搭載ですが、高輝度LEDの進化は凄まじいですね。その分発熱も高く放熱のためボディが太くなっています。こういうライトを見てしまうと自作で性能を満足させるのは難しそうですね。

現状、私にはこれ以上のものは必要ないほど気に入りました。

けんぞーーさん

ヘラマンタイトンさん、ありがとうございます。

ようやくQFXさんの言っている事が理解できました。

こういうのを言ってるんですね。

僕が自転車用ライトとしてイメージするのが

1500円くらいのCAT EYEだったので…。

QFXさん、すいませんでした。

しかし乾電池2本しかもエネループ前提ですか。

すごいですね。昇圧してるのかな。

そこまでやるんだなって印象です。

やはり2本というのは需要があるんですね。

QFXさん

>けんぞーーさん

HL-EL130/135は、自転車用に作られましたが、前哨灯としては不向きです。公式HPの該当商品のページを見てください。だからといって、全く役立たずってな訳ではないのですけど。

CATEYEが始めて出したLED前哨灯は、所謂、高輝度LEDを5個使ったデッカイやつだったかな?しかもレンズも5個付いている。当時は画期的で私も買いましたよ。今から思えばショボショボ。

今は安価で明るいライトが選び放題。しかもまだまだ進化している!

二次電池×2本の理由は、偶数のほうが充電や買い増しの管理がしやすい事と、ライトの筐体が小さくなることがメリットではないでしょうか?

梅こぶ茶の友さん

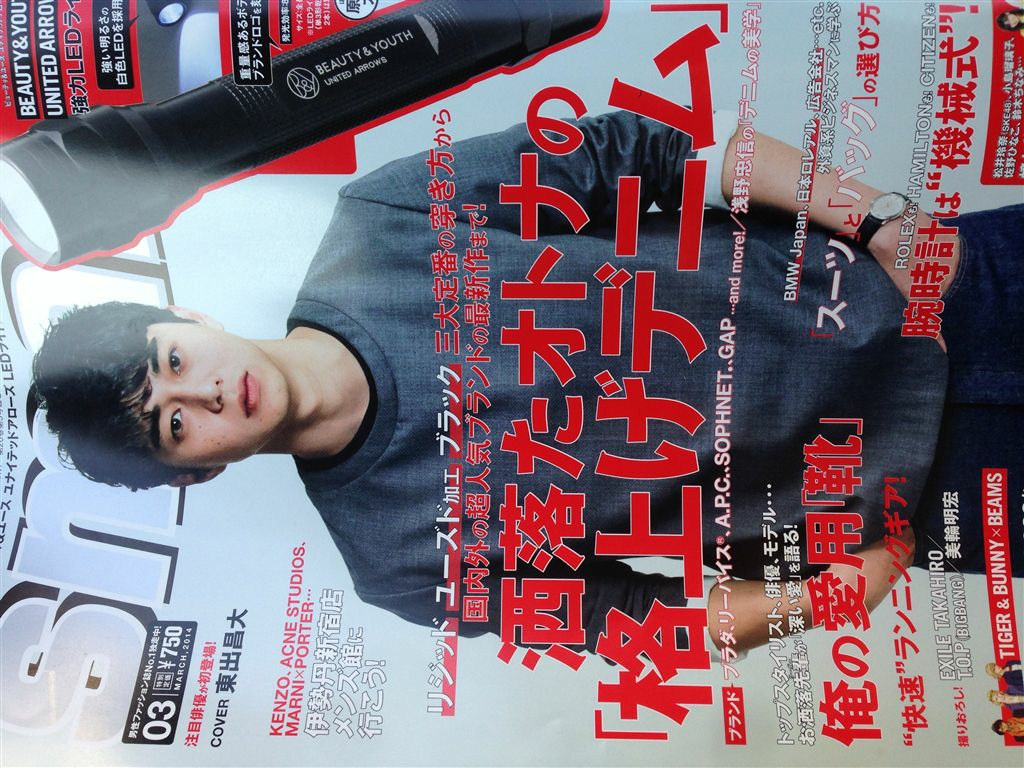

スマート3月号の付録でLEDライトついてます。

若い男子のファッション誌の付録にLEDライトが。^_^80ルーメンなので、ホントに予備です。

自分は世代不相応ですが、人柱で買ってみました。

価格は雑誌がついて750円。全長15cmのチャイナ製です。

一応、テールキャップと本体、本体とライト部の間にはOリングが入っており、簡単な防水は保たれている感じです。

http://tkj.jp/smart

ヘラーマンさん

初めて買う人なら単4でいいですよ。今なら単4で不便なこともほぼないので。

私はエネループが発売される前から充電池使っていて、

1・単3が一番ポピュラーであること(他の機器に使いまわししやすい)

2・昔は2本単位でしか充電できなかったこと(充電池も昔は単3が割安だった)

3・単4はアダプターで単3で使えるが逆は不可能(震災時などの緊急時にも有効)

4・容量は単3が大きく(単4の大容量はあまりない)2本だと重量バランスや交換のサイクルも良好

5・単4x3はライトの外形が太くなるので好みではない(フレームも細いほうが好き、これは好みなのでどうでもいいですね)

今のエネループなら1と2は解決してるので、充電池ごと買うなら355Bがコスパいいですね。必要電圧からも3本の方が回路的に設計が楽で故障も少なそうですし。

ルーメン表記もばらつきがあって少ないほうが明るい場合があり、買ってみないとわかりませんね。最近ではカンデラよりルーメンが一般的?なので、キャットアイもルーメン表記に直せばいいのにね。でも性能で負けてるのでやらないのでしょうねぇ・・

HL-EL130/135だったら、ジェントスパトリオ6(1000円)26ルーメンの方が明るそうです。

梅こぶ茶の友さんの、おまけの80ルーメンライトはすごい時代になりましたね。

しかし、充電池(1.2v)とアルカリ(1.5v)で明るさが全然違うものもあるので要注意ですね。

充電池でも本当に80ルーメンの明るさなら十分予備になるのでは?

それと充電池はヘタリにも注意しましょう。

初期電圧ですが

アルカリは実測で1.6v(1.62vぐらいが多いかな)、

エネループは1.4vを軽く超えていて公称値より差が少ないです。

また、電圧だけではヘタリはわからなくて、使い古しでヘタリが来たニッケル水素電池1.4v(実測値の電圧は問題ない)では、電流が流れた時の電圧変動が大きいのか、ライトが明るく光らないことがあるので、数年たった充電池は一度新しいのと比較してみたほうがいいです。(ライトが壊れたのかと勘違いすることがあります)

ドラマスキーさん

ジェントス325の部品

ジェントス355BとナイトコアのMT2Aとどちらが明るいのでしょうか? 発熱はどうでしょうか。気になる点です。

ところで私は325しか持っていません。325(多分355も)はとても中身がシンプルで、この3ピースで構成されています。単4 3本です。機械的には壊れる個所は皆無です。電池キャップのオレンジ部分がスイッチとなっています。325はオンとオフの切替だけです。325でも結構明るくて満足していますが、355Bの方がさらに明るいと言う評判です。325の発熱ですが、30分くらいONにしていても、自転車に付けている限りの話ですが、温度が高くなっていると感じたことは一度もありません。もし私が電池もののライトのドライブ回路を設計するなら、抵抗とか定電流ダイオードで電流制限なんてしないです。(LED自体が発熱するのにそれ以外のところで発熱させたくない)そういう意味ではちゃんと設計されていると思います。

ライトホルダーですが、以前、道場長がお薦めの、今回ヘラマンタイトンさんがお薦めですが、Bikeguy バイクライトホルダーは、ベルトで締めるタイプなので、ハンドル径もライト径もある程度の範囲ですが(パイプ径25~32ミリなら全然大丈夫で)サイズフリーとなっており、とても便利に使わせてもらっています。

QFXさん

電池の振動については、全くその通りだと思います。

電池を縦に並べると本数が増えるだけ、電池重量が増えます。

そして電池寸法にも公差があるので、電池室の隙間も増えます。

しかし、電池バネの強さは同じようです。

それで振動が増えるのです。

電池を縦に長く装着するライトは、振動に弱いと思います。

実際に接触障害を何度も経験しています。真っ暗な下り坂で

いきなりライトが消える恐怖!

一般的なフラッシュライトは自転車の振動を考慮していないでしょう。

でも、安いから工夫して使い続けています。自転車専用品は高いです。

ジェントスも自転車用をリリースしたみたいですね。

ヘラーマンさん

ドラマスキーさん

MT2Aの発熱ですがHiモードでは全く気になりません。大型になったボディはターボモードの280ルーメンのためで、サイズからは驚異的な明るさですが電池もち悪いし、対向車のパッシングくらうのが嫌で通勤では使ってません。もともとHiモード使用が目的なので。

355BとMT2AのHiモードはどちらが明るいかわかりませんけど、

単4モデルは管理する電池が増えるので私が買うことは多分ないです。もし知人が買ったら比較してみます。

QFXさん

>実際に接触障害を何度も経験しています。真っ暗な下り坂で

>いきなりライトが消える恐怖!

これは想像したくないほどに怖いですね。

私はライトが突然壊れたり電池切れということも十分あり得ることなので、ロードで夜走る場合は最低限フロント2灯、リヤ2灯にしています。これだと突然故障してもなんとか帰ってこれます。フロントは1つは点滅にしていてメインが使えない時は点灯で使います。リヤは1つは自転車につけて、もう1つはヘルメットに装着しています。

リヤは、帰宅途中で知らない間に電池切れしているのを体験してから、2灯必須に感じています。フロントは気づくけどリヤはサドル下につけてると気づきにくいので。

>一般的なフラッシュライトは自転車の振動を考慮していないでしょう。

単3x2本でもジェントスのパトリオGP-9は全く考慮されていなくて、こういうタイプは自転車用には買ってはいけないライトです。工夫で使えますけど、わかっていればはじめから候補から外した方がいいです。ジェントスは安いですけど、こういうところやボディの品質を見比べると値段なりかなとは思います。

ジェントスはわかりませんけど、さすがに最近のものは考慮されているようで、例えばフェニックスだとLD20で改善されました。今回のナイトコアMT2Aも全く問題ありません。

接触不良で突然モードが変わるのはかんべんして欲しいので、買った時は自転車に乗る以上の振動を与えまくってチェックしてから使っています。

ナイトコアのモード切り替えはよく考えられていて、点灯状態からモード切り替えができないようになっています。消灯時に半押しを連続して繰り返すことでモードを切り替え、最後に押し込むことで点灯させます。この方法ならもし瞬停が起こっても多分モード変わらないと思います。

けんぞーーさん

ジェントス 355Bも直列です。単4 3本直列。

なので、原理は同じで瞬停するとライト消えるはず。

と思って電池のふたを緩めて戻す実験してみましたが、

瞬停レベルなら、ライトは一瞬消えますけど、復帰します!

あとは、モード切替の誤動作になるスイッチの接続ですけど、

スイッチは電池のふたについてるんですけど、

接点は電池の+-だけ。どうなってるんだ、これは??

というわけで、この部分は実験も考察もできず…。

その他、振動いろいろ与えてみましたが、大丈夫でした。

あとは、接点不良になるのは、雨や電池の液漏れですね。

どっちが直接の原因かわかりませんけど、前述のCATEYEは電池の接点が

腐食?汚れ?で振動にめちゃめちゃ弱くなってます…。

355Bはネットの評価を見る限り、防水性もまずますのようですね。

ヘラーマンさん

>ジェントス 355Bも直列です。単4 3本直列

確かにライトはLEDに供給する電圧が電池より高いので接続はすべて直列ですね。

でもここで話題になっている直列とか並列とかは電池の並びだと思います。

1つ1つをバネでテンションかけているのと、2本をまとめてテンションかけていることの違いで、後者のほうが当然瞬停の可能性が高くなりますよね。

>あとは、モード切替の誤動作になるスイッチの接続ですけど、スイッチは電池のふたについてるんですけど、接点は電池の+-だけ。どうなってるんだ、これは??

355Bは自転車用のブラケットが付属するぐらいですから、瞬停による誤動作しないように作られているのだと思います。LD20も同じで瞬停してもモードは変わりません。

スイッチが切れる時間が短ければ、モード切り替えや消灯しないように回路組めばいいだけなので難しいことはないです。

けんぞーーさん

ヘラマンタイトンさん、すいません。

QFXさんが公差が増えるとかいてますね。

その通りですね。

スイッチの件は、

普通は制御ICにスイッチがつながると思うんですが、

その線がない(ように見える)ということです。

全分解すればわかると思うんですが、まあいいかなあ。

QFXさん

>けんぞーーさん

フラッシュライトのスイッチの件ですが、私の知る限り、ねじ込み式のテールキャップについているのは1回路1接点のプッシュスイッチです。ねじ込み式なので、筐体をアースにしますと、他の接点を構築する手段がありません。

半押しでモード切替出来るのは、制御する回路にマイコンが組み込まれていて、ある程度の瞬断でモードが変わるようにプログラムされているのでしょう。

私が判らんのはナイトコア。消灯中にモードが変わるということは、消灯中も電気が流れてることなのかな?あと、公差が増える?ですが、公差は増えません。

電池本体の寸法は、ある基準値の対し許容される範囲が在ります。その範囲が公差です。

たとえば、長さ規格10±0.2だとすると、電池室は、10.2以上の大きさで作る必要があります。

一方、電池は規格を超えないよう、9.8~10.2の寸法で作られます。

仮に長さ10の電池があるとして、一本だけ入るならば0.2の隙間。二本(縦)なら0.4の隙間。三本なら・・・と重ねる物が増えると、どうしても隙間が増える事になります。

一方、電池ばねの接触圧ですが、電池工業会のガイドブックによりますと、単一単二で、29.4~9.8N。単三単四で、9.8~4.9N。一つのばねで保持する電池の本数は示されていません。

電池の本数が増えると、隙間が増え、ばねの接触圧も変わります。

なんか、また判りにくく書いてますね。説明が下手です。

専用品でないフラッシュライトを自転車の過酷な振動に晒すのは気の毒に思えてきた。

ドラマスキーさん

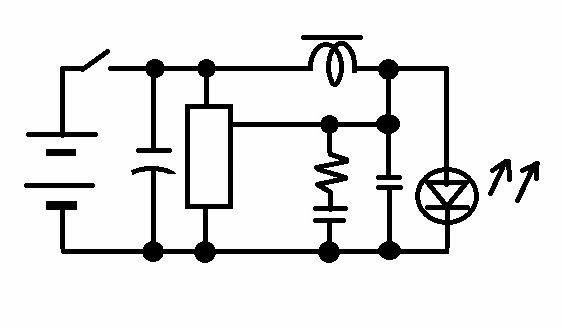

部品名称、数字が読めるものはその値も 基本的な昇圧回路です

QFXさんが載せてくれた写真から、基板の部品名称と回路図を書いてみました。大体こんな感じかなという程度です。ご参考になりましたらいいかなと思っています。

部品名称でインダクターというのはコイル(L)です。コンデンサーは(C)です。抵抗は(R)、ダイオードは(D)、ICは(IC)ですね。基板の材質でFR-4というのはガラスエポキシ基板というもので、難燃グレードの一番高い基板です。4層基板の層というのは基板が4枚張り合わせてあるという意味で、内層にもパターン(導電回路)が走っています。

回路図で、白い四角ですがICです。記号を振ればよかったですね。インダクターとLEDとICが接続されているところをGNDに接続したり、それを開放したりをICの中でしています。インダクターの片方は電池の+、もう片方はICを介してGNDに繋がるので、その時にインダクターに充電されます。エネルギーが溜まったところで、GNDからオープンになるので昇圧されます。Vfより高くなったところでLEDがオン、つまり点灯します。でもインダクターのエネルギーがなくなるとLEDはオフ(消灯)します。これが多分1秒間に数十万回繰り返されています。

QFXさん

>ドラマスキーさん

凄いですね。小さな写真から回路を読むなんて・・・脱帽です。

これは確か、香港の通販で1つ$2.6(送料無料)。1.5V~4.2Vで、3WのLEDを1つ点灯させます。

自分で部品を集めてバラで組むより安くて手軽と思い買いました。これとLEDとヒートシンクがあれば簡単なライトが出来るはず。電池は18650を1cellで。とか、思ってたんですが、結局ライトを香港から買ったほうが安いと気が付いて計画は頓挫しています。

解説してもらった写真で、「SWの電極の接点痕」とありますが、単なる汚れです。一般的に基盤裏面の真ん中は、バッテリーの正極が接触します。回りはライト筐体に接触させアースにします。

東芝のA1015やC1815など定番の部品もディスコンになったようです。なんだかさみしい。

α7大好きさん

>東芝のA1015やC1815など定番の部品もディスコンになったようです。

>なんだかさみしい。

とうとうディスコンですか。

わたしはA733/C945の方でしたが今でもあるのかな。

最近は仕様だけ書くと若い子が「はい」と書き込んだマイコンを持ってきてくれます。

「入出力は自分でやってねって」。

年寄りには楽になったような、よけい老化が早まるような。

QFXさん

A733/C945どころか、東芝ではTO-92パッケージは作っていないそうです。

まぁ、今の世は表面実装が主流ですから、ホビーエレクトロニクス以外の

分野では使わないでしょう。流通在庫やセカンドソース品がなくなるのは

まだ先の事だと思っています。が、秋月で200個いり600円の時に買って

おけば良かったな。

「初ラ」や「ラ製」を読んで育った私にはとてもショックです。

けんぞーーさん

近くのホームセンターにはどっこにも置いていなかったスポンジグリップの謎がようやく解けました。

これやこれですね。

山崎産業 プロテック スポンジグリップ MO559-022X-MB

http://www.monotaro.com/g/00276882/

光 スポンジカバー SGB-110

http://www.monotaro.com/g/00277592/

ヘラーマンさん

けんぞーーさん

情報ありがとうございます。

これは安くていいですね。うちの近くのホームセンターにも売ってないので、またモノタロウで注文するときに買ってみます。

けんぞーーさん

となるとこっちが正解ですかね。

八幡ねじ スポンジグリップ サイズ:19パイ

http://www.yht.co.jp/ctlg/011.asp?pf_id=16032308986

ネットは購入単位が多いから高い。カインズ行ってみよ。

チップインダブルボギーさん

そうでしたか。ヘンだと思ってたんです。

22mmのスポンジグリップ購入して付けてみたのですが締りがないというか、柔らかすぎるというか、使いにくいです。19mmなんですね。

こんど試してみます。

櫻貴之さん

SGB-110使っています。 パーツクリーナーで脱脂してから溝の部分にタイラップを掛けて、

縛ると全くズレなくなりますよ。

僕の場合、しばらく使っているとヘタって細くなるのでSGB-110にSGB-330をかぶせて使ってます。

最初は太くて違和感がありますがすぐにヘタって丁度良くなりますw

バイクのグリップをステンレスワイヤーで縛るのにヒントを得たものですが

ワイヤーだと食い込んで切れてしまうのでタイラップが良いです。

タイラップのコブは真下に回せばさほど気になりません。

Brakerさん

SGB-110は池袋の東急ハンズに売ってましたので、お近くのかたは物を見てから買われると良いと思います。

私が買ったのは数ヶ月前ですが、monotaroより値段は高かったような…

guru-dbさん

博多に出張に行ったとき駅前のウエムラサイクルパーツ福岡店でスーパーB チェーン切り TB-CC30を見つけました。11s専用ですがグリップのところにスペアピンと技が使えるピンガイドが付いています。

ピンガイドは、チェーンを切るときピンを抜ききらずに再利用するときのガイドに使ったり、カンパの接続ピンのカシメなどに使うそうです。

これで2040円だったので買ってしましました。10sまではC-370があるので。。。

商品サイト

http://item.rakuten.co.jp/worldcycle/spb-g-tb-cc30/?scid=af_pc_etc&sc2id=256876254

利用法紹介Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=z4Q2NdVWWv4

6800パーツが来週あたり届くので使用レポートはその後になりますが、Youtubeを見て皆さんはどう評価されますか。

_toshiさん

その「特許技術のピン」とやらの情報がもう少し欲しいですね。

そうすれば特許庁のHP:http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdlでどんな内容なのか検索ができるので。(実は私も一つ特許を持っています)

この動画は上手く事が運んだ部分だけを編集して使っているような気がしますけど。

真実は如何に・・・

ヘラーマンさん

11sはシビアなのですが、シマノの場合はアンプルピンを使えばこのチェーン切りでもそれほど問題にはならないとは思います。

ただ、この工具でカンパチェーンを繋ぐのはやめたほうがいいように思います。カンパはシマノ以上にデリケートなので失敗しそうです。

動画を見た感じでは、ハンドルが小さいのでかなり力がいりそうなことと、回転の精度がそれほどでもないように感じます。この部分だけを比べるとバーズマンはホーザン以上です。

11速オンリーでいいならIceToolsからもカンパ用が出ていますね。

http://www.naturum.co.jp/item/2250272.html

>チェーンを切るときピンを抜ききらずに再利用する・・

この動画みたいにできたら苦労しませんよね?

こんなに簡単にできるなら欲しいぐらいですが・・まず無理

使ってみてレビューお願いします。

guru-dbさん

ディープ・ インパクトさん

この商品のパッケージには付属の変なピン使い方の説明も何もなかったのでググって見つけたのがYoutubeでした。商品自体はしっかりしてそうだったのでいいかと思っていました。

連結ピンの再利用は、C-370でやってみたことがあるのですが、切ったときにカシメ部分が切り取られるのでそれを再度押し込んでも外リンクと摩擦でしか止まっていない状態になります。真っ直ぐ戻すのに結構技いりますし、とても安心できないのでそのやり方は使いませんでした。

そもそもピンの再利用はいいんですかね?1回限りのレースならともかく日常使う自転車には使う気はしません。

_toshiさん

特許検索してみましたがキーワード情報が乏しいんでよくわかりませんでした。