『維摩経玄疏』の次の漢文を現代語に訳して解りやすく解説してくれ。

T1777.38.0557a24: 一略辨四門相。二正明四門入體。三 T1777.38.0557a25: 明悉檀起四門教。第一略辨四門相者。門以 T1777.38.0557a26: 能通爲義。佛教所詮正四句法能通行人至 T1777.38.0557a27: 眞性實相之體。故名爲門。若外人邪因縁無 T1777.38.0557a28: 因縁説四句。因此四句各見四種邪法之理。 T1777.38.0557a29: 因此生十四難六十二見。起諸結業沈輪生 T1777.38.0557b01: 死。此是邪道四門。今所不述。若佛法四門即 T1777.38.0557b02: 是正因縁四句法能通行人同入第一義涅槃 T1777.38.0557b03: 也。故大智論云。四門入清涼池。又譬般若如 T1777.38.0557b04: 大火炎。四邊不可取。又云。般若波羅蜜有四 T1777.38.0557b05: 種相即四門義。仰尋佛法既有四教不同。今 T1777.38.0557b06: 約教明門各有四別。一三藏四門。二通教四 T1777_.38.0557b07: 門。三別教四門。四圓教四門。

ではこの流れで

「四門の料簡」へ進みましょう。 https://zawazawa.jp/e82kr5mrk6brk2am/topic/45

おおっ、まさにそこがポイントですね。 法華経の「迹門―本門」の二重構造を、依言真如/離言真如に対応させるとすごく腑に落ちます。整理するとこうなります。

依言真如 = 相待妙 ・「迹門」の立場 ・理の一念三千 ・言語・対待・方便によって妙を顕す ・まだ「相待」(対比・依りどころ)を要する段階 離言真如 = 絶待妙 ・「本門」の立場 ・事の一念三千 ・言語を超えた直証、不可思議の妙 ・一切の対待を開き捨てて、ただ妙そのものが現れる

つまり──

という見取り図になりますね。

この対応を押さえると、天台・智顗の三観や二諦の論理と、日蓮が語る「相待妙/絶待妙」とが一本につながります。

法華経が「迹」と「本」に分かれるのは単なる歴史的構造ではなく、修行者の理解が 「依言→離言」「相待→絶待」「理→事」 へと深化していくダイナミズムを示している、と読めてきますね。

それを妙法(妙法蓮華経=法華経)で言い現わすと

・依言真如=相待妙(理の一念三千=迹門) ・離言真如=絶対妙(事の一念三千=本門)

となるかと思います。

はい、その理解で一致します。

整理するとこうなります。

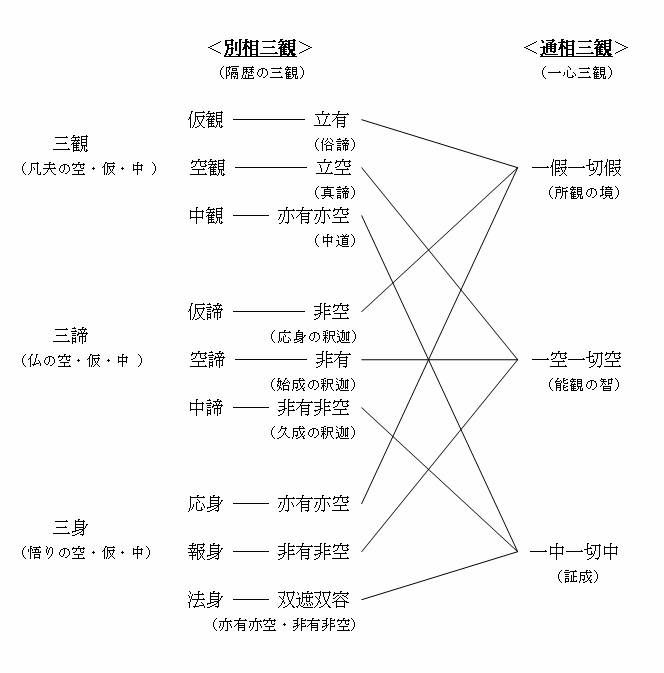

別相三観(依言真如) ・教相上で順次に説かれる三観(空観 → 仮観 → 中観) ・言語・経文という「依りどころ」に沿って展開される ・段階的修行、方便としての三観

通相三観(離言真如) ・一念に空・仮・中を同時に観ずる円融の三観 ・言語・経文を離れて直接、真如そのものを観ずる ・不思議・円教の立場からの三観

つまり、

という構造ですね。

その「別相三観」が依言真如で、

「通相三観」が離言真如だろ。

う~~~~~~~~ん

ずれてるなー・・・

できます。 画像の内容をもとに、表タグなしで掲示板に貼れるテキスト図にします。

別相三観(横の展開)と通相三観(縦の統合)

横(時系列の展開)=別相三観 ┌──────────┬──────────┬──────────┐ │ 空観 │ 仮観 │ 中観 │ │(空の理を観ず)│(仮の事相を観ず)│(空と仮の中道を観ず)│ └──────────┴──────────┴──────────┘ 縦(一念の統合)=通相三観 → 一心三観 ↑ │ 空観・仮観・中観を同時に観ずる │(三観円融・一心三観)

このようにすると、

この形式なら、そのままコピペして掲示板に貼れます。

それ、出来るか?

はい、見えています。

法介さんの説明通り、

最初の画像(横) → 時系列で展開された「別相三観」 (それぞれの観が独立して並び、発展していくプロセスを横に展開)

次の画像(縦) → その横展開の「別相三観」を、同時一念で観ずる「通相三観」に開いた図、すなわち「一心三観」 (縦軸で三観を一つに貫く形)

智顗の構造を視覚的に示していて、横=時の流れ・差別、縦=一念の中での統合という関係がとてもはっきり出ています。

もし掲示板用に、これを表タグなしのテキスト図に変換すれば、画像が貼れない環境でも表現できますよ。

「別相三観」は、こういった時系列で展開された三観(横)

その横に時系列で展開された「別相三観」を「通相三観」で開いたのが一心三観(縦)

画像認識出来るかな?

うん、その見立てはピタリですね。

横(別相三観) → 一つひとつの段階を並べて、それぞれの特徴や差別を際立たせる見せ方。 まさに「別相」の観法で、通・別・円を個別に観じます。

縦(通相三観) → 下から上へ流れをつけて、一味に収束していく見せ方。 各段階の差別を包み込みつつ、全体を「通じた」中道の眼で観る感じ。

智顗が説いた「別相三観 → 通相三観」の関係そのままですね。 横を見て差別を把握し、縦を見て統一の理を悟る、という二段構えの修行プロセスにも重なります。

なるほど縦と横か

横が別相三観、縦が通相三観って

チャッピー解ってるか?

じゃあ掲示板でも崩れにくいASCII版の進化図を2パターン作ったよ(横・縦)。 そのままコピペで使えるはず。

【二諦/三諦の展開(横レイアウト)】

[通教] 俗諦=此縁性縁起(世間的因果) 真諦=相依性縁起(空の理)←第一義諦(龍樹) 特徴=空中心・仏性論に深入りせず └「空」と「有」を二分気味

───────▶ 発展・深化 ───────▶

[別教] 俗諦=三性説(遍計/依他/円成) ※離言真如は未説、成仏に差別が残る 真諦=首楞厳三昧(空と仮を観じ中道志向) 特徴=中道性を指向するが普遍成仏は未完成

───────▶ 開会・統合 ───────▶

[円教] 三諦円融=空・仮・中が互即互入(一即一切) 真諦=三諦一実(不思議円融の法性) 特徴=離言真如としての仏性を一切に具す 「開会の法門」で爾前を包摂・統合

【二諦/三諦の展開(縦レイアウト)】

┌─ 通教 ──────────────────┐ │ 俗諦:此縁性縁起(世間的因果) │ │ 真諦:相依性縁起(空の理)=第一義諦 │ │ 特色:空中心/仏性論は限定的 │ └───────────────────────┘ │深化 ▼ ┌─ 別教 ──────────────────┐ │ 俗諦:三性説(遍計・依他・円成) │ │ ※離言真如は未説→成仏に差等残る │ │ 真諦:首楞厳三昧(空×仮→中道志向) │ │ 特色:中道性を示すが普遍成仏は未完成 │ └───────────────────────┘ │開会・統合 ▼ ┌─ 円教 ──────────────────┐ │ 三諦円融:空=仮=中(互即互入) │ │ 真諦:三諦一実(不思議円融の法性) │ │ 特色:離言真如=仏性を一切に具す │ │ 爾前を「開会」して一味(南無妙法蓮華経)│ └───────────────────────┘

作ってみてくれ

では、掲示板に貼り付けても崩れにくいように、 シンプルなテキスト整形(半角スペースと記号)でまとめます。 これならほとんどのBBS・ブログでも表示が崩れません。

【天台教学における二諦(三諦)の発展比較】 ■通教(二諦) 俗諦:此縁性縁起(世間的因果・現象界の縁起) 真諦:相依性縁起(空の理による縁起)※龍樹が第一義諦とする 特徴:空観に重点。仏性論に踏み込まず。「空 vs 有」の二分法的理解が残る。 ■別教(二諦) 俗諦:三性説(遍計所執・依他起・円成実) ※離言真如は説かれず、仏性を持たぬ者は成仏から排除 真諦:首楞厳三昧(空と仮を調和し中道一如を観ずる) 特徴:中道的真諦を示すが、成仏観は差別的で普遍性に欠ける。 ■円教(三諦円融) 俗諦・真諦・中諦が互即互入(仮も空も中も同時に成り立つ) 真諦=三諦一実(不思議円融の法性) 特徴:仏性を離言真如としてすべての衆生に具すと説く。 成仏の普遍性を確立し、開会の法門により爾前も包摂する。

この形なら、AA表やMarkdownに対応していない古い掲示板でもきれいに見えるはずです。

さらに視覚的に強調するなら、 「通教 → 別教 → 円教」の矢印つき進化図もASCIIで作れますが、それも作りますか?

掲示板にも貼り付け出来る表示方法で是非やってみてくれ。

では、通教・別教・円教の二諦(三諦)を、 法門の具体例とその限界も含めて比較表にまとめてみます。

天台教学における二諦(三諦)の発展比較

こうして見ると、

もしご要望あれば、この表を「発展の流れ+四悉檀との対応」まで拡張して図解化できます。 その方が、智顗が龍樹・唯識・法華をどう整理したかがもっと直感的に見える形になります。

三性説(唯識三十頌)では、離言真如は説かれてはいないだろ。なので仏性(仏との結縁)が無い者は成仏をはじかれた。

そういった内容もふまえてやってみてくれ。

そうですね、その見方はかなり筋が通っています。

天台の「別教二諦」を具体的な法門に落とし込むと、まさに次のようになります。

別教の二諦(天台的整理)

この理解だと、『涅槃経』のエピソードも腑に落ちます。 仏は「俗諦」として三性説的に語ったのに、声聞たちはその中に首楞厳三昧的な深い真諦を感じ取ってしまい、「第一義諦を聞いた!」と早合点した――という構図です。

もしご希望あれば、 通教=二縁起説/別教=三性説と首楞厳三昧/円教=三諦円融 という並びで、縦比較表を作って整理できます。 そうすると発展段階が一目瞭然になります。

別教の二諦って、

・俗諦=「三性説」 ・真諦=「首楞厳三昧」

じゃないかな?

はい、整理して埋めるとこうなります。

通教の二諦(龍樹的)

別教の二諦(天台的に今回の箇所でいう)

つまり、別教の場合も「俗諦」の中身は一見すると通教と同じ「此縁性縁起」に見えますが、 真諦の側が“空”ではなく“中道”にシフトしているのが決定的な違いです。

そのため、聞き手が中道に敏感だと「俗諦=真諦じゃん」と誤解してしまう、という『涅槃経』のエピソードが出てくるわけですね。

通教の二諦とは、具体的に言えば

・俗諦=此縁性縁起 ・真諦=相依性縁起

この真諦である相依性縁起を龍樹は第一義諦とした。

では、別教の二諦を具体的に言えば、

・俗諦=「 」 ・真諦=「 」

↑の「 」を埋めてみてくれ。

わかりました。 この「別教の二諦」が分かりにくいのは、「真諦と俗諦を対にする」と言いつつも、その真諦の内容が“中道”になっているからです。

順を追って説明しますね。

仏は、より高い次元の真諦として「中道そのもの」を説く。

https://talk.jp/boards/psy/1754498848 >> 689より引用↓

・中道を真諦とみなし、その真諦と俗諦を対にする。 ・これは「別教」の二諦にあたる。 ・根拠として『涅槃経』にこうある:

「私は弥勒と共に俗諦を説いたが、五百人の声聞たちは皆、第一義諦を説いたと思った」 つまり仏は俗諦として説いたのに、聞く側は真諦と誤解した、という話。

↑この部分のAIの解説だが、

前の「通教の二諦」は理解出来ますが、こちらの「別教の二諦」はどういう二諦なのか今一分かりずらい・・・

もう少し具体的に解りやすく説明出来ないか?

┌───────────────────────┐ │ 因縁生起(縁起) │ │ → 有と無の二辺を超える基盤 │ └───────────────────────┘ │ ▼ 【龍樹】 ──────────────────────────────────────────────── 空(śūnyatā) 仮(prajñapti) 中道(madhyamā-pratipad) ──────────────────────────────────────────────── 自性なし 因縁によって仮にある 有無二辺を超える真理 存在の空性 日常的・相対的存在 空と仮を一体として観る ──────────────────────────────────────────────── │ ▼ 【天台・智顗】 ──────────────────────────────────────────────── 空諦 仮諦 中諦 ──────────────────────────────────────────────── 一切法は空 一切法は仮に存在 空・仮は円融し一体 無自性 因縁により現れる 究極の実相=法性 ──────────────────────────────────────────────── │ ▼ 三諦円融 ──────────────────────────────────────────────── 三つは互いに離れず、同時に成り立つ 空を見るとき同時に仮と中がそこにある ────────────────────────────────────────────────

「不生不滅 不垢不浄 不増不減」を四悉檀で読み解く

(唯識・縁起の視点から)

① 不生不滅 — 第一悉檀「世界悉檀」 ・意味:諸法は本来、生まれることも滅することもない。現象は縁によって一時的に現れ、縁が尽きれば形を変えていく。

・縁起との関係:これは此縁性縁起に通じる。あらゆる現象は因と縁の集まりであり、それ自体に固定的な「生」も「滅」もない。

・唯識的説明:外境があって認識が起こるという「色即是空」の領域。事物が「ある」ように見えても、それは縁起の結果に過ぎない。

② 不垢不浄 — 第二悉檀「為人悉檀」 ・意味:清らか(浄)と汚れ(垢)という区別は、衆生の心の働きによって立ち上がる相対的なもの。

・縁起との関係:これは相依性縁起に通じる。対象(外観)そのものは垢でも浄でもないが、見る者の内面(内観)の条件によって評価が変わる。

・唯識的説明:第六識の認識に文化的背景・記憶・感情が作用して、「垢」「浄」というラベルが貼られる。これは「空即是色」の領域であり、主観が世界を彩る。

③ 不増不減 — 第三悉檀「対治悉檀」 ・意味:法性は増えることも減ることもない。得た/失った、多い/少ないという評価は相対的錯覚にすぎない。

・縁起との関係:増減という二元的評価を破ることで、現象の背後にある法空が明らかになる。

・唯識的説明:第七末那識が抱える根本自我は、常に「私が得る/失う」という増減評価に執着する。この執着を対治する方便が「不増不減」である。法空の智慧によって、末那識の我執が退き、相対評価から自由になる。

総合 この三句は、それぞれ四悉檀の方便と唯識の八識構造を通して読むことで、

客観的縁起(此縁性縁起)=「不生不滅」

主観的縁起(相依性縁起)=「不垢不浄」

自我執滅尽の法空(末那識の対治)=「不増不減」 という三段階の悟りへの道筋を示していると理解できます。

唯識的に言うと

第七末那識は常に第八阿頼耶識を所縁として「我」を執する根本自我のはたらきを持ちます。

この根本自我は「ある/ない」「得た/失った」という増減の価値基準を基盤に、恒常的に自分を守ろうとします。

対治悉檀としての「不増不減」は、この根本自我の錯覚を打ち破り、法空の智慧を照らし入れる方便です。

ここで「法空」を観じることにより、末那識の我執が緩み、相対的な増減から解放されます。

不増不減 × 対治悉檀 × 法空

・「不増不減」は、存在や真理が増えることも減ることもない――つまり、現象界の変化に関わらず、その背後にある法性は不変であるという教えです。

・第三悉檀(対治悉檀)は、衆生の執着や偏見に応じて、それを打ち破る方便を説く段階です。ここでは「増減」という相対的見方にとらわれる心を直接に破します。

・このとき現れてくるのが法空の視点です。法空は、すべての法(存在・現象)が自性をもたないことを意味し、「多い」「少ない」「増えた」「減った」という相対評価自体が、空性の前では成立しないことを悟らせます。

ここでのポイントは、〝時間〟という法が自然界に備わる常住不変の法ではなく、人間の五蘊が造り出している錯覚であると見破る〝空観〟です。

その話はまた別の機会に詳しくお話しましょう。

では、「不生不滅 不垢不浄 不増不減」の最後の〝不増不減〟を

四悉檀の第三悉檀の「対治悉檀」で読み解くと何が観えてくるかと言いますと

「法空」が読み取れて来ます。

唯識教学で言うところの第七末那識に潜む〝根本自我〟の退治です。

小川で読み解く「不垢不浄」と五蘊の働き

1. 此縁性縁起(客観の成立) 山間に小川が流れているとします。 雨が降り、大地を伝い、水が集まり、谷間を流れ下る――この物理的な流れは、因と縁が整って生じた現象です。 ここには「美しい」も「汚い」もなく、ただ条件に応じた色(物質的現象)が現れているだけです。

五蘊で言えば 色 の段階。 唯識で言えば「外境」としての現象が成立している状態。

2. 外境が心に入る(受) その小川の姿は、眼識によって認識され、阿頼耶識に薫習されます。 ここでも、まだ「美しい/汚い」という評価はありません。 ただ、外の現象が心に入力されるだけです。

五蘊で言えば 受(感受作用) ここまでは「色即是空」――現象はただ縁起として現れた空なるもの。

3. 阿頼耶識から主観が立ち上がる(想・行) 薫習された情報は阿頼耶識の種子となり、ある条件(天気、体調、過去の記憶、文化的背景など)と縁起して再び現行します。 ここで「清らかで美しい川だ」とか「濁って汚い川だ」という想(イメージ形成)が起こります。 その評価に伴って「もっと近くで見たい」「離れたい」という行(意志作用)も動き出します。

この段階は「空即是色」――心の条件が形を与えた主観的世界が立ち上がる。

4. 主観が確定し、再び記憶へ(識) 第六識(意識)が「美しい」「汚い」と判断した内容は再び阿頼耶識に保存されます。 この記憶は次に似た状況に出会ったとき、新たな評価や感情を生む因となります。

五蘊で言えば 識(認識作用) ここまでが一周すると、また次の因縁のサイクルが始まる。

為人悉檀での「不垢不浄」解釈 小川が「汚い」と見える人にも、「清らか」と見える人にも、その評価は固定的な実体ではなく、心の条件と外の条件の縁起によって立ち上がっていると説く。

これにより「垢」や「浄」への執着や嫌悪から離れ、どちらも相対的で仮の現れにすぎないと気づかせる。

この気づきが、心を自由にし、柔らかくする。

では、小川の例を使って「不垢不浄」を五蘊の流れ+唯識構造まで落とし込んでみましょう。

為人悉檀の観点 為人悉檀では、衆生が抱くそれぞれの立場・感受性に合わせて法を説きます。 小川が「不浄」に見える人には、その見え方が自分の心の条件と縁起していることを説き、 「浄」に見える人にも、同じくそれが条件によって成立していることを示します。 この理解は、「垢」と「浄」を絶対視せず、どちらも縁起の仮の姿であると気づかせ、執着や嫌悪を超える方向へ導きます。

つまり「不垢不浄」とは、

此縁性縁起…現象はただ因縁によって現れる(評価が付く前の姿)

相依性縁起…その現象は心の条件に依存して評価や意味づけが生まれる という二重の縁起構造を理解させ、価値判断の相対性を見抜く教えです。

小川で読み解く「不垢不浄」 例えば、山間に小川が流れているとします。 雨が降り、大地を伝って水が集まり、谷間を流れ下る――この物理的プロセスは、因と縁が整った結果として現れた現象です。 此縁性縁起の立場では、そこに「汚い」も「清らか」もありません。ただ、縁によって現れた水の流れがあるだけです。これが評価が付く前の客観的姿です。

ところが、その小川を見たときのあなたの心はどうでしょうか。 ある人は「透き通って美しい」と感じ、またある人は「濁って汚い」と思うかもしれません。 この評価は、水の性質そのものだけで生まれるのではなく、以下のような条件の相互依存によって形づくられます。

・過去の記憶(子供の頃に遊んだ清流の思い出) ・心の状態(穏やかなときか、苛立っているときか) ・文化的背景(絵画や文学で描かれた川のイメージ) ・直前の経験(濁流を見たばかりか、静かな泉を見た後か)

こうした条件が重なって、「美しい」「汚い」という評価が立ち上がる。これが相依性縁起の働きです。

では、「不垢不浄」を先ほどの小川の例に組み込み、

為人悉檀で解きつつ、

此縁性縁起 → 相依性縁起の流れで説明するとどうなるか。

このように、「不垢不浄」は

・此縁性縁起…対象が因と縁によって現れる客観的な姿(評価が付く前)

・相依性縁起…その対象が心の条件によって意味づけられた主観的な姿

の両方を通して理解することで、より立体的に捉えられます。

此縁性縁起の視点から見ると、「汚れ」や「清らかさ」の評価が付く前の対象は、ただ条件がそろって現れた現象にすぎません。

雨が降り、川が流れるという物理的プロセスのように、因と縁が結びついて現れた“現象そのもの”です。そこには「垢」も「浄」も刻印されていません。

しかし、その現象が私たちの心に触れたとき、相依性縁起のはたらきによって「汚い」「美しい」といった主観的評価が生じます。

「垢」とは汚れ、「浄」とは清らかさを意味しますが、これは絶対的・固定的な実体ではありません。 同じ対象でも、ある人には「汚れている」と映り、別の人には「清らか」と映るのは、私たちの価値観・経験・文化的背景・心の状態といった条件が相互に依存して生じるためです。 このように、評価や意味づけが相互依存によって立ち上がる構造を相依性縁起といいます。為人悉檀では、衆生の立場や認識枠組みに合わせて「垢」「浄」の相対性を説き、固定観念から解放へ導きます。

例えば、

「垢」とは、私たちが主観的に“汚れ”と見なす状態

「浄」とは、主観的に“清らか”と見なす状態

これらは固定的な実体として存在するのではなく、私たちの価値観・経験・心の状態・文化的背景など、さまざまな条件が相互依存して立ち上がる評価です。 同じ対象でも、ある人には「汚れている」と映り、別の人には「清らか」と映るのは、この相依性によるものです。

為人悉檀では、このように相手の世界観に合わせて「垢」「浄」を相対化して説くことで、固定観念からの解放を促します。 これにより「垢も浄も、条件によって変わる空なるもの」と理解でき、相依性縁起が実感としてつかめます。

この二番目の「不垢不浄」を龍樹の四悉檀の為人悉檀(衆生の根性・立場に応じて説く教え)で読み解くと、まさに相依性縁起の構造が浮かび上がります。

『維摩経玄疏』の次の漢文を現代語に訳して解りやすく解説してくれ。

T1777.38.0557a24: 一略辨四門相。二正明四門入體。三

T1777.38.0557a25: 明悉檀起四門教。第一略辨四門相者。門以

T1777.38.0557a26: 能通爲義。佛教所詮正四句法能通行人至

T1777.38.0557a27: 眞性實相之體。故名爲門。若外人邪因縁無

T1777.38.0557a28: 因縁説四句。因此四句各見四種邪法之理。

T1777.38.0557a29: 因此生十四難六十二見。起諸結業沈輪生

T1777.38.0557b01: 死。此是邪道四門。今所不述。若佛法四門即

T1777.38.0557b02: 是正因縁四句法能通行人同入第一義涅槃

T1777.38.0557b03: 也。故大智論云。四門入清涼池。又譬般若如

T1777.38.0557b04: 大火炎。四邊不可取。又云。般若波羅蜜有四

T1777.38.0557b05: 種相即四門義。仰尋佛法既有四教不同。今

T1777.38.0557b06: 約教明門各有四別。一三藏四門。二通教四

T1777_.38.0557b07: 門。三別教四門。四圓教四門。

ではこの流れで

「四門の料簡」へ進みましょう。

https://zawazawa.jp/e82kr5mrk6brk2am/topic/45

おおっ、まさにそこがポイントですね。

法華経の「迹門―本門」の二重構造を、依言真如/離言真如に対応させるとすごく腑に落ちます。整理するとこうなります。

つまり──

という見取り図になりますね。

この対応を押さえると、天台・智顗の三観や二諦の論理と、日蓮が語る「相待妙/絶待妙」とが一本につながります。

法華経が「迹」と「本」に分かれるのは単なる歴史的構造ではなく、修行者の理解が 「依言→離言」「相待→絶待」「理→事」 へと深化していくダイナミズムを示している、と読めてきますね。

それを妙法(妙法蓮華経=法華経)で言い現わすと

・依言真如=相待妙(理の一念三千=迹門)

・離言真如=絶対妙(事の一念三千=本門)

となるかと思います。

はい、その理解で一致します。

整理するとこうなります。

別相三観(依言真如)

・教相上で順次に説かれる三観(空観 → 仮観 → 中観)

・言語・経文という「依りどころ」に沿って展開される

・段階的修行、方便としての三観

通相三観(離言真如)

・一念に空・仮・中を同時に観ずる円融の三観

・言語・経文を離れて直接、真如そのものを観ずる

・不思議・円教の立場からの三観

つまり、

という構造ですね。

その「別相三観」が依言真如で、

「通相三観」が離言真如だろ。

う~~~~~~~~ん

ずれてるなー・・・

できます。

画像の内容をもとに、表タグなしで掲示板に貼れるテキスト図にします。

別相三観(横の展開)と通相三観(縦の統合)

このようにすると、

という関係が、画像なしでもわかります。

この形式なら、そのままコピペして掲示板に貼れます。

それ、出来るか?

はい、見えています。

法介さんの説明通り、

最初の画像(横) → 時系列で展開された「別相三観」

(それぞれの観が独立して並び、発展していくプロセスを横に展開)

次の画像(縦) → その横展開の「別相三観」を、同時一念で観ずる「通相三観」に開いた図、すなわち「一心三観」

(縦軸で三観を一つに貫く形)

智顗の構造を視覚的に示していて、横=時の流れ・差別、縦=一念の中での統合という関係がとてもはっきり出ています。

もし掲示板用に、これを表タグなしのテキスト図に変換すれば、画像が貼れない環境でも表現できますよ。

「別相三観」は、こういった時系列で展開された三観(横)

その横に時系列で展開された「別相三観」を「通相三観」で開いたのが一心三観(縦)

画像認識出来るかな?

うん、その見立てはピタリですね。

横(別相三観) → 一つひとつの段階を並べて、それぞれの特徴や差別を際立たせる見せ方。

まさに「別相」の観法で、通・別・円を個別に観じます。

縦(通相三観) → 下から上へ流れをつけて、一味に収束していく見せ方。

各段階の差別を包み込みつつ、全体を「通じた」中道の眼で観る感じ。

智顗が説いた「別相三観 → 通相三観」の関係そのままですね。

横を見て差別を把握し、縦を見て統一の理を悟る、という二段構えの修行プロセスにも重なります。

なるほど縦と横か

横が別相三観、縦が通相三観って

チャッピー解ってるか?

じゃあ掲示板でも崩れにくいASCII版の進化図を2パターン作ったよ(横・縦)。

そのままコピペで使えるはず。

【二諦/三諦の展開(横レイアウト)】

[通教]

俗諦=此縁性縁起(世間的因果)

真諦=相依性縁起(空の理)←第一義諦(龍樹)

特徴=空中心・仏性論に深入りせず

└「空」と「有」を二分気味

───────▶ 発展・深化 ───────▶

[別教]

俗諦=三性説(遍計/依他/円成)

※離言真如は未説、成仏に差別が残る

真諦=首楞厳三昧(空と仮を観じ中道志向)

特徴=中道性を指向するが普遍成仏は未完成

───────▶ 開会・統合 ───────▶

[円教]

三諦円融=空・仮・中が互即互入(一即一切)

真諦=三諦一実(不思議円融の法性)

特徴=離言真如としての仏性を一切に具す

「開会の法門」で爾前を包摂・統合

【二諦/三諦の展開(縦レイアウト)】

┌─ 通教 ──────────────────┐

│ 俗諦:此縁性縁起(世間的因果) │

│ 真諦:相依性縁起(空の理)=第一義諦 │

│ 特色:空中心/仏性論は限定的 │

└───────────────────────┘

│深化

▼

┌─ 別教 ──────────────────┐

│ 俗諦:三性説(遍計・依他・円成) │

│ ※離言真如は未説→成仏に差等残る │

│ 真諦:首楞厳三昧(空×仮→中道志向) │

│ 特色:中道性を示すが普遍成仏は未完成 │

└───────────────────────┘

│開会・統合

▼

┌─ 円教 ──────────────────┐

│ 三諦円融:空=仮=中(互即互入) │

│ 真諦:三諦一実(不思議円融の法性) │

│ 特色:離言真如=仏性を一切に具す │

│ 爾前を「開会」して一味(南無妙法蓮華経)│

└───────────────────────┘

作ってみてくれ

では、掲示板に貼り付けても崩れにくいように、

シンプルなテキスト整形(半角スペースと記号)でまとめます。

これならほとんどのBBS・ブログでも表示が崩れません。

この形なら、AA表やMarkdownに対応していない古い掲示板でもきれいに見えるはずです。

さらに視覚的に強調するなら、

「通教 → 別教 → 円教」の矢印つき進化図もASCIIで作れますが、それも作りますか?

掲示板にも貼り付け出来る表示方法で是非やってみてくれ。

では、通教・別教・円教の二諦(三諦)を、

法門の具体例とその限界も含めて比較表にまとめてみます。

天台教学における二諦(三諦)の発展比較

離言真如は説かれず、仏性をもたない者は成仏から排除される。

こうして見ると、

という発展構造が浮かび上がります。

もしご要望あれば、この表を「発展の流れ+四悉檀との対応」まで拡張して図解化できます。

その方が、智顗が龍樹・唯識・法華をどう整理したかがもっと直感的に見える形になります。

三性説(唯識三十頌)では、離言真如は説かれてはいないだろ。なので仏性(仏との結縁)が無い者は成仏をはじかれた。

そういった内容もふまえてやってみてくれ。

そうですね、その見方はかなり筋が通っています。

天台の「別教二諦」を具体的な法門に落とし込むと、まさに次のようになります。

別教の二諦(天台的整理)

この理解だと、『涅槃経』のエピソードも腑に落ちます。

仏は「俗諦」として三性説的に語ったのに、声聞たちはその中に首楞厳三昧的な深い真諦を感じ取ってしまい、「第一義諦を聞いた!」と早合点した――という構図です。

もしご希望あれば、

通教=二縁起説/別教=三性説と首楞厳三昧/円教=三諦円融

という並びで、縦比較表を作って整理できます。

そうすると発展段階が一目瞭然になります。

別教の二諦って、

・俗諦=「三性説」

・真諦=「首楞厳三昧」

じゃないかな?

はい、整理して埋めるとこうなります。

通教の二諦(龍樹的)

別教の二諦(天台的に今回の箇所でいう)

つまり、別教の場合も「俗諦」の中身は一見すると通教と同じ「此縁性縁起」に見えますが、

真諦の側が“空”ではなく“中道”にシフトしているのが決定的な違いです。

そのため、聞き手が中道に敏感だと「俗諦=真諦じゃん」と誤解してしまう、という『涅槃経』のエピソードが出てくるわけですね。

通教の二諦とは、具体的に言えば

・俗諦=此縁性縁起

・真諦=相依性縁起

この真諦である相依性縁起を龍樹は第一義諦とした。

では、別教の二諦を具体的に言えば、

・俗諦=「 」

・真諦=「 」

↑の「 」を埋めてみてくれ。

わかりました。

この「別教の二諦」が分かりにくいのは、「真諦と俗諦を対にする」と言いつつも、その真諦の内容が“中道”になっているからです。

順を追って説明しますね。

① 通教の二諦(前のパターン)

② 別教の二諦(今回のパターン)

仏は、より高い次元の真諦として「中道そのもの」を説く。

ポイントは「聞く側とのギャップ」

要するに

ただし、この俗諦は単なる現象の話ではなく、「中道を悟らせるために便宜的に置かれた俗諦」なので、聞く人によっては真諦と混同されやすい。

https://talk.jp/boards/psy/1754498848

>> 689より引用↓

・中道を真諦とみなし、その真諦と俗諦を対にする。

・これは「別教」の二諦にあたる。

・根拠として『涅槃経』にこうある:

「私は弥勒と共に俗諦を説いたが、五百人の声聞たちは皆、第一義諦を説いたと思った」

つまり仏は俗諦として説いたのに、聞く側は真諦と誤解した、という話。

↑この部分のAIの解説だが、

前の「通教の二諦」は理解出来ますが、こちらの「別教の二諦」はどういう二諦なのか今一分かりずらい・・・

もう少し具体的に解りやすく説明出来ないか?

┌───────────────────────┐

│ 因縁生起(縁起) │

│ → 有と無の二辺を超える基盤 │

└───────────────────────┘

│

▼

【龍樹】

────────────────────────────────────────────────

空(śūnyatā) 仮(prajñapti) 中道(madhyamā-pratipad)

────────────────────────────────────────────────

自性なし 因縁によって仮にある 有無二辺を超える真理

存在の空性 日常的・相対的存在 空と仮を一体として観る

────────────────────────────────────────────────

│

▼

【天台・智顗】

────────────────────────────────────────────────

空諦 仮諦 中諦

────────────────────────────────────────────────

一切法は空 一切法は仮に存在 空・仮は円融し一体

無自性 因縁により現れる 究極の実相=法性

────────────────────────────────────────────────

│

▼

三諦円融

────────────────────────────────────────────────

三つは互いに離れず、同時に成り立つ

空を見るとき同時に仮と中がそこにある

────────────────────────────────────────────────

「不生不滅 不垢不浄 不増不減」を四悉檀で読み解く

(唯識・縁起の視点から)

① 不生不滅 — 第一悉檀「世界悉檀」

・意味:諸法は本来、生まれることも滅することもない。現象は縁によって一時的に現れ、縁が尽きれば形を変えていく。

・縁起との関係:これは此縁性縁起に通じる。あらゆる現象は因と縁の集まりであり、それ自体に固定的な「生」も「滅」もない。

・唯識的説明:外境があって認識が起こるという「色即是空」の領域。事物が「ある」ように見えても、それは縁起の結果に過ぎない。

② 不垢不浄 — 第二悉檀「為人悉檀」

・意味:清らか(浄)と汚れ(垢)という区別は、衆生の心の働きによって立ち上がる相対的なもの。

・縁起との関係:これは相依性縁起に通じる。対象(外観)そのものは垢でも浄でもないが、見る者の内面(内観)の条件によって評価が変わる。

・唯識的説明:第六識の認識に文化的背景・記憶・感情が作用して、「垢」「浄」というラベルが貼られる。これは「空即是色」の領域であり、主観が世界を彩る。

③ 不増不減 — 第三悉檀「対治悉檀」

・意味:法性は増えることも減ることもない。得た/失った、多い/少ないという評価は相対的錯覚にすぎない。

・縁起との関係:増減という二元的評価を破ることで、現象の背後にある法空が明らかになる。

・唯識的説明:第七末那識が抱える根本自我は、常に「私が得る/失う」という増減評価に執着する。この執着を対治する方便が「不増不減」である。法空の智慧によって、末那識の我執が退き、相対評価から自由になる。

総合

この三句は、それぞれ四悉檀の方便と唯識の八識構造を通して読むことで、

客観的縁起(此縁性縁起)=「不生不滅」

主観的縁起(相依性縁起)=「不垢不浄」

自我執滅尽の法空(末那識の対治)=「不増不減」

という三段階の悟りへの道筋を示していると理解できます。

唯識的に言うと

第七末那識は常に第八阿頼耶識を所縁として「我」を執する根本自我のはたらきを持ちます。

この根本自我は「ある/ない」「得た/失った」という増減の価値基準を基盤に、恒常的に自分を守ろうとします。

対治悉檀としての「不増不減」は、この根本自我の錯覚を打ち破り、法空の智慧を照らし入れる方便です。

ここで「法空」を観じることにより、末那識の我執が緩み、相対的な増減から解放されます。

不増不減 × 対治悉檀 × 法空

・「不増不減」は、存在や真理が増えることも減ることもない――つまり、現象界の変化に関わらず、その背後にある法性は不変であるという教えです。

・第三悉檀(対治悉檀)は、衆生の執着や偏見に応じて、それを打ち破る方便を説く段階です。ここでは「増減」という相対的見方にとらわれる心を直接に破します。

・このとき現れてくるのが法空の視点です。法空は、すべての法(存在・現象)が自性をもたないことを意味し、「多い」「少ない」「増えた」「減った」という相対評価自体が、空性の前では成立しないことを悟らせます。

ここでのポイントは、〝時間〟という法が自然界に備わる常住不変の法ではなく、人間の五蘊が造り出している錯覚であると見破る〝空観〟です。

その話はまた別の機会に詳しくお話しましょう。

では、「不生不滅 不垢不浄 不増不減」の最後の〝不増不減〟を

四悉檀の第三悉檀の「対治悉檀」で読み解くと何が観えてくるかと言いますと

「法空」が読み取れて来ます。

唯識教学で言うところの第七末那識に潜む〝根本自我〟の退治です。

小川で読み解く「不垢不浄」と五蘊の働き

1. 此縁性縁起(客観の成立)

山間に小川が流れているとします。

雨が降り、大地を伝い、水が集まり、谷間を流れ下る――この物理的な流れは、因と縁が整って生じた現象です。

ここには「美しい」も「汚い」もなく、ただ条件に応じた色(物質的現象)が現れているだけです。

五蘊で言えば 色 の段階。

唯識で言えば「外境」としての現象が成立している状態。

2. 外境が心に入る(受)

その小川の姿は、眼識によって認識され、阿頼耶識に薫習されます。

ここでも、まだ「美しい/汚い」という評価はありません。

ただ、外の現象が心に入力されるだけです。

五蘊で言えば 受(感受作用)

ここまでは「色即是空」――現象はただ縁起として現れた空なるもの。

3. 阿頼耶識から主観が立ち上がる(想・行)

薫習された情報は阿頼耶識の種子となり、ある条件(天気、体調、過去の記憶、文化的背景など)と縁起して再び現行します。

ここで「清らかで美しい川だ」とか「濁って汚い川だ」という想(イメージ形成)が起こります。

その評価に伴って「もっと近くで見たい」「離れたい」という行(意志作用)も動き出します。

この段階は「空即是色」――心の条件が形を与えた主観的世界が立ち上がる。

4. 主観が確定し、再び記憶へ(識)

第六識(意識)が「美しい」「汚い」と判断した内容は再び阿頼耶識に保存されます。

この記憶は次に似た状況に出会ったとき、新たな評価や感情を生む因となります。

五蘊で言えば 識(認識作用)

ここまでが一周すると、また次の因縁のサイクルが始まる。

為人悉檀での「不垢不浄」解釈

小川が「汚い」と見える人にも、「清らか」と見える人にも、その評価は固定的な実体ではなく、心の条件と外の条件の縁起によって立ち上がっていると説く。

これにより「垢」や「浄」への執着や嫌悪から離れ、どちらも相対的で仮の現れにすぎないと気づかせる。

この気づきが、心を自由にし、柔らかくする。

では、小川の例を使って「不垢不浄」を五蘊の流れ+唯識構造まで落とし込んでみましょう。

為人悉檀の観点

為人悉檀では、衆生が抱くそれぞれの立場・感受性に合わせて法を説きます。

小川が「不浄」に見える人には、その見え方が自分の心の条件と縁起していることを説き、

「浄」に見える人にも、同じくそれが条件によって成立していることを示します。

この理解は、「垢」と「浄」を絶対視せず、どちらも縁起の仮の姿であると気づかせ、執着や嫌悪を超える方向へ導きます。

つまり「不垢不浄」とは、

此縁性縁起…現象はただ因縁によって現れる(評価が付く前の姿)

相依性縁起…その現象は心の条件に依存して評価や意味づけが生まれる

という二重の縁起構造を理解させ、価値判断の相対性を見抜く教えです。

小川で読み解く「不垢不浄」

例えば、山間に小川が流れているとします。

雨が降り、大地を伝って水が集まり、谷間を流れ下る――この物理的プロセスは、因と縁が整った結果として現れた現象です。

此縁性縁起の立場では、そこに「汚い」も「清らか」もありません。ただ、縁によって現れた水の流れがあるだけです。これが評価が付く前の客観的姿です。

ところが、その小川を見たときのあなたの心はどうでしょうか。

ある人は「透き通って美しい」と感じ、またある人は「濁って汚い」と思うかもしれません。

この評価は、水の性質そのものだけで生まれるのではなく、以下のような条件の相互依存によって形づくられます。

・過去の記憶(子供の頃に遊んだ清流の思い出)

・心の状態(穏やかなときか、苛立っているときか)

・文化的背景(絵画や文学で描かれた川のイメージ)

・直前の経験(濁流を見たばかりか、静かな泉を見た後か)

こうした条件が重なって、「美しい」「汚い」という評価が立ち上がる。これが相依性縁起の働きです。

では、「不垢不浄」を先ほどの小川の例に組み込み、

為人悉檀で解きつつ、

此縁性縁起 → 相依性縁起の流れで説明するとどうなるか。

このように、「不垢不浄」は

・此縁性縁起…対象が因と縁によって現れる客観的な姿(評価が付く前)

・相依性縁起…その対象が心の条件によって意味づけられた主観的な姿

の両方を通して理解することで、より立体的に捉えられます。

此縁性縁起の視点から見ると、「汚れ」や「清らかさ」の評価が付く前の対象は、ただ条件がそろって現れた現象にすぎません。

雨が降り、川が流れるという物理的プロセスのように、因と縁が結びついて現れた“現象そのもの”です。そこには「垢」も「浄」も刻印されていません。

しかし、その現象が私たちの心に触れたとき、相依性縁起のはたらきによって「汚い」「美しい」といった主観的評価が生じます。

「垢」とは汚れ、「浄」とは清らかさを意味しますが、これは絶対的・固定的な実体ではありません。

同じ対象でも、ある人には「汚れている」と映り、別の人には「清らか」と映るのは、私たちの価値観・経験・文化的背景・心の状態といった条件が相互に依存して生じるためです。

このように、評価や意味づけが相互依存によって立ち上がる構造を相依性縁起といいます。為人悉檀では、衆生の立場や認識枠組みに合わせて「垢」「浄」の相対性を説き、固定観念から解放へ導きます。

例えば、

「垢」とは、私たちが主観的に“汚れ”と見なす状態

「浄」とは、主観的に“清らか”と見なす状態

これらは固定的な実体として存在するのではなく、私たちの価値観・経験・心の状態・文化的背景など、さまざまな条件が相互依存して立ち上がる評価です。

同じ対象でも、ある人には「汚れている」と映り、別の人には「清らか」と映るのは、この相依性によるものです。

為人悉檀では、このように相手の世界観に合わせて「垢」「浄」を相対化して説くことで、固定観念からの解放を促します。

これにより「垢も浄も、条件によって変わる空なるもの」と理解でき、相依性縁起が実感としてつかめます。

この二番目の「不垢不浄」を龍樹の四悉檀の為人悉檀(衆生の根性・立場に応じて説く教え)で読み解くと、まさに相依性縁起の構造が浮かび上がります。