『Who's Afraid of Virginia Woolf?』は(60年ものですが)現代戯曲それ自体の位置付けとして重要作品なので、[私はこの語を毎回嫌いと言いますが]教養枠として出てくる可能性も高い枠です。聖堂のメリークリスマスのライター(推定残留組)なんかは有名作品のタイトル引用好きそうでしたし。

>陵/対策委員会編3-7(地下生活者)日本版の致命的な誤訳 の英語版と中国語版がどうなってるか気になったので調べてみました、、

英語:The one who makes miracles...who bends reality! Even they are s-s-slave to the body's limits!

中国語繁体:即便是創造奇蹟之人,也「無法克服肉體的極限」。

不拘束送致

そもそも論として、これそこまで大きな変動ではないので…(警察から検察へのバトン渡し=依然として法廷バトルの前段階)

求人

個々の募集はポジティブなものかネガティブなものか分からない(急に辞めた人の穴を埋める募集って可能性もある)のでなんとも言えませんが、会社としてアクティブな状態である/何かしら開発続行している点は確かですね。

蓋然性の高さで言えば従来の未発表新作。

スタジオ下馬評

私が言える内容は【コラム】「プロジェクトKV中止→スタジオ規模倍増」の流れに関する下馬評から大筋で変化なしです。

=明らかに一定規模の資本を前提とした体制なのに、スタジオ運営情報がほぼ無い。

→まともな精度では予測できないため、何も予測せず判断留保する態度が消費者的には一番かしこい。

そして私の関心にせよ知識にせよ銭周りの(商業的な趨勢の)話に不向きなので、何考えても下馬評の域を出ない。

それでも何かかんがえる場合

可視情報がそんなに変化していませんから、意味内容としてはほぼ↑の再放送ですが。

通常仮定されうる短期的リスク

「主要メンバーがvs大手パブリッシャーの訴訟案件抱えている新規スタジオ」は、世間一般の感覚としてノーリスクな勤め先ではない。

普通はナンボかぐらつく方が自然な状況。

……に噛み合わない可視範囲

「ぐらつく方が自然な状況なのに、ぐらついている様子が見えない」点が最大のイレギュラー。

人材募集難度はどうなってるの?

中途採用(実質的には引き抜き)主体で募集が掛かりつつ規模拡大。これもよく分からない。

人材離脱リスクはどうなってるの?

消費者に見えている範囲の情報だけ並べると現場が集団脱走していない現状は割と不自然なので、慎重に注目すべき。

この先もスタジオ規模が維持されるなら「消費者に視えていないが社員には視えている何らかの要因」は仮定されうる。

パブリッシャーが大口だとか、偶然石油王がブルアカ原作の大ファンだったとか、横の連携にツテがあるとか。

初動で移籍した組以外もネクソンへの不満からごっそり移ったチームで気心知れているとか、特定の問題意識を共有しておりモチベーション高いとか。

もちろんプラスの要因が特にない(実は瓦解寸前である)可能性だってあります。「今んところなーんもわかりゃん」が唯一の誠実な回答。

スポンサー離脱リスクはどうなってるの?

スポンサーXの実体が不明。役員の持ち出しで説明できる規模ではないけど、どこからお金が出ているのか謎。(現地ゲームメディアも首を傾げている)

ネクソンによる告訴はディナミスワンが(推定)制作中の未発表新作と無関係であるため、ディナミスワン〜スポンサーX間においては主要人材の維持・開発ペースが主たる問題。

求人情報が更新されたという事は廃業という最悪の可能性はひとまず回避されたんでしょうか?

とりあえずほっとしています

肝心な時に手伝えなかった時の顔をしています、帰ってきました。

連絡事項を先に

モデレーターを手伝ってくれるつもりのある方へ、メールでの連絡もお願いします

名前やIDをお知らせください。

例)サトタ e71117b759

これはzawazawa上で誰でも確認できる情報なので本人確認には足りないかもですが、最低限これだけはお願いします。

検察に送致したということは、検察に送致したということ

聯合ニュースの記事にも新情報はほぼ無いです。

今後も続報を待ちましょう、としか書けない。

なんならこれは刑事手続き上の話だけで、民事の話も水面下で進んでいるはずだけどまだ見えてこない。

年単位で見ていく必要があります、どういう立場にしろこの段階で一喜一憂してたら身が持たないぞ?

(この辺りにいろいろな具体例)

洗濯の後始末

鬼の居ぬ間に洗濯、とか くらくらする、とか煽ってしまったがために余計な火種を生んでしまったみたいです。

ふざけて書いたがために曖昧さをあまりにも排除できていない文面になっていました、反省。

数日中にhttps://z.wikiwiki.jp/bluearchive_team_fandom/topic/2 に具体的な話を。

そのほか

なんかほかにも色々あった気がする……

思い出したらおいおい。

えっと、様々にご心配?頂けるのは有り難いんですが…

"プロジェクトKV wiki"がブルーアーカイブ攻略Wiki管理人の生やしたwikiruページを指すのであれば、私は春頃を最後に[久々に覗いたら社員数変動や人材募集に誰も気付いていなかった様子を以て]情報源から完全に外しています。

私はお化け屋敷に関心を持てない。

管理人さん

一旦落ち着いてください

プロジェクトkv wikiには行かないでください

彼らはネットで叩くだけで何の影響力もないのだから無視してください

結局クリエイティブの世界は成果物が全てだと思っています彼らがいなくなってからブルーアーカイブのアクティブ数は緩やかに下がり続けプロジェクトkvはティザーpvだけで10万人のフォロワーを獲得したというホヨバース最新作にも匹敵する成果を出した事で自分も色眼鏡ではなく確かな実力を彼らがもっていて意外とそれを求めている人も多いと思います

自分も管理人さんと同じ気持ちでdynamisoneもといisakusanのシナリオを待っています

書類送検という事で過去の韓国で起きた類似事件を自分も調べましたが仮に有罪になっても懲役1年執行猶予2年のような軽いものですみそうです

スタジオ設立からだいたい1年半ということで今特にdynamisoneは慌ただしく過ごしていると思います

自分は彼らを信じています皆で待ちましょう

駄文失礼いたしました

たしかに私はこのWikiで婉曲法を多用しています。ただそれは別に、意地悪でぼかしているわけではなく……

真剣に返信するべきリクエストなので、夜に加筆します。

いただいたコメント、拝読いたしました。ご意見ありがとうございます。

まず、私の書き方にご不満を感じられたことは、真摯に受け止めます。しかし、ご指摘の「ぼかす書き方」や「なぜいけないのか考えてみよう」といった表現は、実は修辞法(レトリック)と呼ばれる、書き手の意図を効果的に伝えるための技法の一つです。

あえて学術的に言えば、これは「修辞的疑問」や「含意」に近い手法です。

修辞的疑問

読み手に答えを求めつつも、実際には主張を強調し、その重要性を深く考えさせるために使われます。単に「〇〇です」と断定するよりも、読者の思考を能動的に働かせ、内容をより深く心に刻み込んでもらう効果が期待できます。

含意

直接的に言わず、ある表現から推論させることで、読者に知的な刺激を期待する技法です。これは一方的な情報伝達ではなく、読者との対話や共感を促す、一種の礼儀作法の延長線上にあると認識しています。

甘い文面での説明

「ぼかす」のではなく、「あえて読者に問いかける」ことで、「読者に頭を動かしてほしい、一緒に考えてほしい」と呼びかけているのです。これは、読者を単なる受け手ではなく、対等な思考のパートナーとして尊重している証でもあります。

もし、私が全ての答えを最初から最後まで「〇〇だからいけない」と書いてしまえば、それは単なる一方的な命令や解説になってしまい、あなたの考える力、推論する力を鈍らせてしまうかもしれません。

したがって、私の姿勢は変わりません。

これからも批判的思考を促す文を適宜用います。

しかしもし、あなたが「結論だけ知りたい」ようでしたら、現代にはそのためにこそ、AIという優秀なツールがあります。私の文章をAIに読み込ませ、「この文章が言いたいことを端的に教えて」などと尋ねてみてください。

速やかに結論を得るのはAIの得意分野です。

(ここから手書き)

端的に換言すれば

人文科学特に関係ないし警覺心持って読んでもらうための表現だけど、無理ならAIに質問して。

あえて学術的に言えば ←これ

実際には、私はいちいち「この文にはこのレトリックを使って…」とか考えたりしません。自然体で書く範囲内の所作として勝手に出てきます。

礼儀作法 ←これ

何の話か。

どっちもあって、私は素直に書いたら後者寄りの文になります。

現代のインターネット日本語圏は怪しげなインフルエンサーからよく分からんYouTuberまでローコンテキストな表現 を好む傾向にあります。すまんけどそれは私にとっての自然体ではない。

〇〇ということは……?、なぜいけないのか考えてみよう、等のぼかす書き方だと結局どういうことなのかわかりません。人文科学を学んだ人間なら当たり前にわかるため炎上回避でそう書かれているのだとは思いますが、もう少し直接書いていただきたいです。

旧コンテンツ「シュロ」ページより再掲

にぎゆき騒動に関する反応の中には

といった趣旨の極論も一定程度見られた

「いや実際比較してみるとそんな事はないぞ/一部箇所を除けば概ね日本版は原文に忠実に訳しているぞ」をこのWikiの見解としてきたが、百花繚乱編はどうも様子がだいぶ異なる

そういえばこのWikiで従来丸ごと訳してきたページの大半は対策委員会/エデン条約/最終編のいずれかだった

これisakusanが個人スペックとして読みやすい文章書くの得意なだけなんじゃね…?(疑念)

にぎゆき

ライターは今でも公開されていないようです。しかし原文と日本版の距離が遠い点では百花繚乱編1章と同様の性質を有していた。

品が無いので婉曲的にしか書いていませんが、旧コンテンツ時代の私は確認した範囲のブルーアーカイブ原文に基づき、isakusan/他ライターの力量を推定しています。

にぎゆきの原文比較を行えばより高精度な推定も可能でしたが、そうする前にブルーアーカイブ主要スタッフが大脱走したので私の作業ではなくなった。

ある程度婉曲的ではない書き方に変えると

「私が旧コンテンツ時代にブルーアーカイブ原作と呼んでいたシナリオ」の所在は均質ではありません。

なにせこのWikiは、後に二代目シナリオディレクターとなるVol.4ライターを運営・開発ページで"そのほか"とだけ括っていた。この点に対して、利用者からの文句は一件もありませんでした。

後に二代目シナリオディレクターとなるVol.4ライター

当該ライターのシナリオに関する率直な評価の記載は、旧コンテンツ時代から現在まで意識して避けています。私は✨慎み深い✨ので。

翻訳されたシナリオがバズってピカカスのクソにぎ駄文はゴミなのバレて逆張りしたのにどんどん落ちぶれていって容疑者にまでなって後退けなくなってて惨めだね😁

人文科学やってる人

にも様々ありますから、たとえば「このWikiが触れる人文科学と國學院大學が教える人文科学、領域としていかほど重なるか?」みたいな話になると分かりませんが……

かつてこの切り口で始まった思想が連鎖的にこうなってこう!みたいな、流れの縦軸をある程度ざっくり紹介するコーナーにはなったと思っています。

私の思想信条

Wikiとしてはどうでもよい話なので特に触れていませんでしたが、丁度良い機会なのでプリ付箋に加筆しました。

旧Twitter動物園

知に背を向けた層や目的と手段が逆転した層は私も事あるごとに殴っています。「当事者性の強さゆえに悠長な話を書く余裕とか無い層」に限ってはしっかり耳を傾けねばならんと思います。

【お知らせ20251019】

直近の総合コメント欄に混じっていた同一アカウントの投稿内容[2×2件]から、プリコネ村落で何年も即時規制され続けていた(悪い意味で)有名な荒らしとの一致点が複数※確認されました。

※モデレーター向け補足:計4点。詳細はzawazawaの管理ページ内に記載。

現時点ではイコール副管理人。手伝ってくれる方随時募集中。

荒らし本人である場合

釈明がある場合

一度は聞きます。

>過去に胡座をかいている

まさに! 初期メンバー離脱後の二次創作に私が関心を持たない(持てない)理由です。

(どのお化け屋敷だ…?)

真摯に書いてくださったのは伝わりますし、話は理解しているつもりです。

旧コンテンツ時代の方がより多くのオタクにとって楽しい空間であったろう点も重々承知しています、フェミニズム記事探す時間でキュラレの未訳インタビューでも載せる方がきっと需要だって大きい。

しかし。

2024年春、2024年夏、2025年春、2025年夏、2025年秋……では、日本/韓国/世界の情勢がまったく異なる。

これは直近作っているページの前提、オタクコミュニティ内外の時事に関する話です。

もっと言えば、人文科学カテゴリーを作り始めた6月中旬と現在でも表出している言説はだいぶ異なる。

現実の変動を無視するなら、私はもう倫理を問うフィクションに言及できなくなる。

結果的に一定程度振るい落としてはいる。

Wikiを作った日の私は、オタクコミュニティ一般に対して特定の規範意識を仮定(期待)していました。どのような言説がどのようなリテラシーの下どのような比重で飛び交うか、当時の私はまだ目にしていません。

「倫理を問う話は倫理を考える姿勢の先にしか成り得ない」

「過激な娯楽は倫理感の上にしか立ち得ない」

自明の命題であるべきです。

撃たれて平気なキヴォトスの子どもたちだって、撃たれて殺される現実の子どもたちを表裏一体で意識し続けない限り絶対に成り立ち得ない存在です。だからこそ殺人はキヴォトスの異物だった。

こうした尺度が通用しない人々(ブルーアーカイブのシナリオを「善が悪をやっつける 話」として飲み込む層)と私が場を共有したところで、たぶん会話のコードが何もかも噛み合わない。

別に噛み合わないページを読んだっていいんですが、少なくとも個人的な対話は成り立たない。

ある人の有する倫理が私のそれと異なるのはまったく自然なことですが、人権に無頓着な層はあまりWikiに寄せ付けたくない。

創造の功績は会社やファンコミュニティの都合で奪ったり付け替えたりできるものではない。

ここはちょっと譲れない。

人材の話です。金銭の話ではなく。

「ブルーアーカイブ」は、

そういった流れの先で、「銭の話は知らん」と度々書いていたこのWikiが…少なくとも私が…もしも事実に則した表現を用いないなら、それは2024年夏以前のブルーアーカイブ体験に対しても、ブルーアーカイブを創った人々に対する消費者の態度としても、あまりに不義理となる。私はそういうのは嫌です。

だからこそ、"その後のブルーアーカイブ界隈"がどれほど緊張するとしても、私は

「ブルーアーカイブを創り築いた人々はもうネクソンにいないし、オタク達が狂乱の中で罵倒していた相手とはキヴォトスを築いた人々に他ならないし、オリジナルのブルーアーカイブは既に喪われています」

こう書きます。

私は(ネクソンやヨースターではなく)ブルーアーカイブ原作の熱心なファンであったがゆえに人材の行き先を気にするし、外殻 としてのブルーアーカイブがその後どうなったのか気にしないし、ブルーアーカイブコミュニティがどう思うかも考慮しない。

で、ネクソンからいなくなった人々…ブルーアーカイブを創った人々…を追うとき、現時点で最も蓋然性の高い容れ物すなわちディナミスワンです。だからWikiタイトルがそうなった。

あるいは後々ソシャゲWikiらしい顔をした別IDを用意すべきかもしれない。

最低限真っ当な意図の下に運用されるWikiでさえあるなら、それは必ずしもここでなくともよい。

(「ブルーアーカイブ攻略Wikiのコメント欄荒れて面倒だし隔離ページ作ろう」みたいなクソみてえな理由から生えるWikiでさえないなら、別に私が管理ユーザーであらんとする理由すらそんなに無い。)

私が独断で決めるべき話ではないし、今考えても仕方ないことですが。

どうもお化け屋敷から来ましたよ

旧wikiよく読んでました ブルアカはエロありきのエンタメとして割り切りつつ色んな歴史のマテリアルに触れられたらレイヤーが広がって楽しいだろうなぁと思って 斜に構えながら見つつとにかく大量にコンテンツを載せてくれるので宝探しみたいで内心ワクワクさせられてました ミメーシスとかのワード自分で調べて楽しいなーとか思えたのは間違いなくあそこの熱量があったからだと思う なんなら錬金術に手が伸びてワイルドハントの新キャラ来たときちょっとハッピーになれた

お化け屋敷については最初期から居た訳ではないんで変容の程は知らないんですが、騒動後も自分なりに盛り上がって楽しみつつ燃えネタにもフェアな見方を出来るように振る舞ってたから断罪されたときはムッとしたもんで…まぁほんとに終わってた時期もあったのは事実なんでそこに所属してる時点で何も言えないんですが とにかくコミュニティ全体で怒りが変な方向に向かったりしたと思う

ただ面白いのはD1の人員の変化が最近ぽつぽつ話題に上がるんですよね これきっちり追ってるのここくらいだと思うし又聞きでもファンにせよアンチにせよ事実に近い動向を探ってるわけで、そういう意味でこのwikiは重要なチャンネルになってるような気がするし実際自分もよく見る

個人的な本音を言えばピカおじ(を継承した)語の解説なんかが復活してほしいなぁと思うんですがそれが起こらなそうことは理解してるので、せめて自分みたいに現行ゲームを消費している人間がこのチャンネルからシャットアウトされることがなければいいなと…(NEXONv離脱者を文脈に盛り込んだ記事はD1新作を楽しもうとしてる現BAプレイヤーにとってかなりしんどい) 赤wikiの方は見てて楽しくならないので割とここが頼りな感じがあります

D1組に対して色々思うところはありつつなんだかんだモノが(もし)出るならやるよって人は自分含めてある程度居ると思うしそういう人間は現プレイヤーにこそ多い気がしてます 内外で葛藤が生まれに生まれて残念な末路を辿ったコンテンツを1年前見てきたところなのでそこがどうにも気にかかります

法廷やらでのバトルはとりあえずあちらさんに任せてファンベースには生暖かい空気があってほしいです 名無しのお気持ち終わり

犯罪者予備軍擁護に必死ですね😄

立件されたのはだいぶ前ですが……

Dynamis Oneやピカおじには正直あんま興味ないですが、(賛同するかは置いといて)人文学やってる人の思考フレームについてはかなり参考になるので、管理人さんのモチベの続く限りにおいては好きにやっているのを見てみたいかな、と思います。読んだだけで分かったような気になるなとは再三書いてありますが、

Twitterの量産型左派よりは多少なりとマシではありそうだし……2025/04/18ページから再掲

>社会通念上の常識として、機密保持契約で覆われた話が第三者向けにボンボコ飛び出すのは(民事にせよ刑事にせよ)法廷バトルの場です。

法廷バトルとは何か

私が春から待っているのはネクソン社内で何が起きていたか表に出てくる展開。

立件

専門用語ではない[俗語]。メディアは基本的に捜査開始の意で用いる。

不拘束送致

警察が検察に資料引き継ぎましたの意。

今日付けの報道はこれ

(俗に言う書類送検)

起訴

検察として裁判始めますの意。ここからようやく法廷バトル。

韓国の固有事情

追加の説明

日本のそれ

(たしか)義務教育の範囲内。

現行ブルーアーカイブおよび治安の崩壊した界隈

私は二次創作に興味無い(これは去年書いた話でもあります)し、お化け屋敷は関心の範囲外。

ディナミスワン人材募集

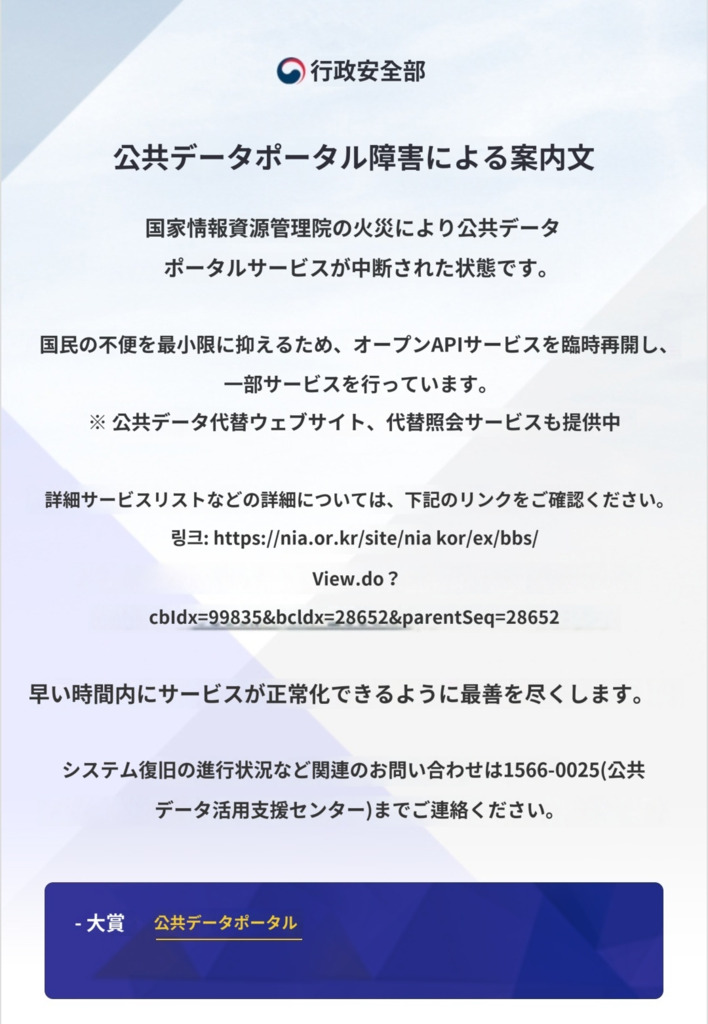

国民年金データベースを公開している行政機関がうっかり火災でサーバー吹っ飛ばしたらしく、人材募集ページの情報更新が遅延しています。namuwikiは今日付けの更新で社員数60人と表記しているけど、案内されている代替データベースのうちどこから確認できるかは知らん。

検察に立件されたので晴れて犯罪者の仲間入りの一歩を踏み出したカス集団の信者さんたちどんな気持ち?😄

重要な指摘1

あなたは副管理人ではないし、私でもない。

書いてない話から始まるよく分からない長文は以前コメント欄を閉じていた際にもフォームから(ほとんど似たような調子で)多少送信されていましたが、それは非常に危険な考え方です。

重要な指摘2

ある社会規範上の誤解や差別構造(例:家父長制)について問題を論じる人の原動力が、常に高潔であらねばならない必然性とかは別にありません。

上野千鶴子なんか完全に私怨だと公言しながら活動していますが、問題意識として有効であるからこそしっかりと影響力を有している。

二次元美少女ゲーム系のWikiで真面目に上野千鶴子の名前出たのはこの瞬間が初めてかもしれない。

たとえ私が倫理上の義憤から投稿していようと、そうではなく目ん玉剥いている家父長制圏内のオタクを想像して笑い転げていようと、個々の論それ自体は別に中身変わらないわけです。

(もっと言えばこの2つは必ずしも排他でもありませんが)

最後まで中身の話してねえし。なんか政治家みたい。バイバイ。

誤解を招く書き方になってしまい、失礼しました。意図は記事更新の運びに関する感想の共有でしたが、結果として要望として読める書き方になっていました。また、「手続き上の瑕疵」「礼儀」といった言葉は、中身ではなく言い方に焦点が移ったように読める表現でした。先の要望は取り下げます。この件についてのコメントはここで止め、以後はROMに戻ります。

ごめん正直に反応する:よく分からん奴のお気持ちとかいちいち知るかバーカ。中身の話をしろ。「あなたが不快に感じるかどうかと、この問題の正当性は別です。」「私のトーンではなく、主張の内容について話してもらえますか。」

ちょうどいいからトーンポリシングの具材にしてやる。

人文科学/※トーンポリシング(tone policing)とは何か

あーつまり、要求はお断りします。

追加の史料にいっぱい気付いて公開しないのは不誠実ですからね。

追加の史料が重要なものであればなおさら話の前提も変わる。

ちょっといいですか? 「内容の精査が必要だから止まってほしい」と大筋読めるコメントを読んだうえでなお記事を立項し続けるのは、人間同士のコミュニケーションというごく基本的なレベルでの手続き上の瑕疵があると私は思いますよ。

管理人の論(後から気が変わってWikiの公式見解にしたくなったのかはわかりませんが、最初はあなた個人の論と書いてましたよね)の「正しそう」さには私もケチをつける気はないですが - というよりそこにケチをつける段階に達せていないと読者目線から思います。「全然ちゃんと読めてないので」(→つまり「ちゃんと時間をとって読みたい」という表明ですよね?)「いちいち口出す元気もないからそれも待ってて」(→何らかの事情ですぐには反応できない可能性がある表明ですよね?)としている相手に、さらに多数の記事を投げつけて「もう公開しちゃったけど、なんかまずかったら直して」 → これって「直してもらう気」があるように見えますか? もっといえば「直してもらいたいときにとる行動および態度として構造的に公正なものである」といえますか?

経験的に、公の場で応答を要求されているというプレッシャーがある人間が、普段と比べて満足な判断を下せるんですかね。いや、というより、仮にそういうのの得意不得意が人によってあるとして、「いや知らんよ、個人の能力でしょ」って切り捨てるかのように見える行動って公正なんですかね。

あなたの書く文章は面白いですし、インターネット共有知としての価値もあると思います。だからこそ、あなたのそのような行動が - しかもキング牧師のように「そういった行動をとることが内容的に必然」ではない事例で - 非常に残念に映ります(私の目には)。

これはあなたの声をかき消さんとする同調圧力の類ではなく、顔も知らないインターネットという公開の場で共同編集する際にいくらか求められる最低限の礼儀(コミュニケーションのルール)の範疇だと私は思います。管理人が「対 同調圧力」から世の中を見るように、私は「対 力による現状変更」から見ています。その視点に鑑みて、あなたの直近の行動の仕方(≠記事の内容)には賛同できません。

一旦※プリ付箋配下に置き直して、副管理人のアクションを待つべきだと私は思います。結果としてそれが無駄な記事移動だったとしても。それとも、この数週間、この記事たちをメインスペースに置かないことで「本来改善されるはずだった家父長制が改善されなくなる損失分」を心配しますか。それなら敢えてこう言いましょう。この数週間、この記事たちをメインスペースに置き続けることで浸透してしまう「力による現状変更はしていいんだ」の分を私は心配します。

私個人に限って言うと、その後のブルアカについてはワイルドハント実装の話を聞きつつ最初期没データのリデザインっぽい魔女服キャラが実装されたらしいのも目にした…くらいの距離です。現在のプ………と同じくらいどうなっているのか知りゃん

Wikiという単位で言うなら:

後に2代目シナリオディレクターとなる人をその他枠で扱っていた程度に関心/非関心の比重が異なっていたつごう、その後のブルーアーカイブを調べて扱う積極的な動機が現行の編集参加者(これはずるい表現ですが)の中にあんまりない。

でもやりたい事がある人がいて、なんかコーナーとか作りたいなら私は止めません。

『Who's Afraid of Virginia Woolf?』は(60年ものですが)現代戯曲それ自体の位置付けとして重要作品なので、[私はこの語を毎回嫌いと言いますが]教養枠として出てくる可能性も高い枠です。聖堂のメリークリスマスのライター(推定残留組)なんかは有名作品のタイトル引用好きそうでしたし。

フェミニズムの文脈で(ヴァージニア・ウルフの名を引き出すために)引用されることもあれば、そうではなく引用されることもある感じのやつ。

>多層的

これはあるテキストの深みを決める重要な要素ですね。エンタメでもあり、よりシリアスなテーマでもある。

管理人様としてもこのwikiとしてももはや現ブルアカのシナリオは興味無いかもしれませんが一応コチラに...

現在開催中のワイルドハント芸術学園を舞台にしたイベントシナリオ上にて、『誰がヴァージニア・ウルフを恐れているのか』...のタイトルを元ネタにした絵画...を元ネタにしたと思われる絵画がキーアイテムとして登場しておりました。

イベストライターの何かしらの目配せなのか、何故今回のシナリオに組み込んだか等は自分には具体的には消化できませんでしたが、このWikiの最近の記事を読んでいると偶然とも言い切れないなと。

(個人的には、多層的に元ネタがある構造はややブルアカ原作味みたいなモノも感じて好きポインツ)

なんにしても浅学の自分が(この名前、某Wikiで見たヤツだ!)となれたのも此処のお陰なので、また興味深い記事が読めている日々に感謝です。

恐縮です。でも今回は内容が内容だけに(だいたい)真剣に書いたところ、さっそく疲れ果ててしまいました。ハイペースに書き続ける人はすごい。

新書でおすすめ

を訊かれたらとりあえず『現代思想入門』とこたえておけばよいことになっている

……一応断っておかないといけない点

このWikiで私が"人文科学"と呼んで触れている分野は主としてかなり限定的な領域です。

(私の関心すなわち人文科学なりという乱暴な定義による)

人文科学

…のうち文学すこし/哲学すこし/文化人類学すこし

哲学

…のうち大陸哲学系の現代思想

もう一つ、分析哲学と呼ばれる大きな別系統があります。意識や概念を理詰めでロジカル定義の連なりに落とし込もうとしているような人たち。

…のうち批判的思考(のうち批判理論)

フランクフルト学派と呼ばれていた人たちから生えてきた、「★所与だと思われてきた社会や文化や権力の構造」に潜むイデオロギーを批判的に見出す群。

フェミニズム/ジェンダー論系やポストコロニアリズムもマッピングするとこの付近

(…のうち私をあまりに混乱させる領域を除いたもの)

…のうち特に文学作品と関係しやすいもの=倫理や人権や文化の偏見に関するもの

お隣さん

文化人類学

→「★所与だと思われてきた社会や文化や権力の構造」の発見において文化相対主義等の方法論が隣接。

あとレヴィ・ストロースとかいうなんかすげーおじさんが構造主義考えてたおうち

社会科学の一部成果物

→なんかそれらしいけんいがひつようそうなときテキトーに心理学とかかりる(こういう事をしてはいけない)

認知バイアス近辺だけはSNSデマ耐性における重要な盾なのである程度積極的に触れる。

人権問題は必ずしも理論中心ではない

運動

目の前の問題に立ち向かう人たち(社会運動)が少なからぬ原動力であるため(例:キング牧師)。「読んでも分かった気になってはいけない」の理由

文学作品

身体性(当事者性)の差異を"ある程度"補いうる。

(やっぱAI産よりも人…というか管理人が心を込めて書いた文章の方が読んでて面白いすね)

人文科学けっこう興味出てきたんですが新書のオススメ一覧とかありませんか

まあ実のところ、このWikiというか私個人は旧コンテンツの初めからずっと、フェミニズム(を含む人権問題)前提に物を言っていたので…

よく必然性なく引用していた大作家アーシュラ・K・ル=グウィンもラディカルフェミニズムど真ん中の人です。20世紀後半においては「ハンドバッグをめちゃめちゃに振り回して悪党どもと戦う怒ったおばさん(自称)」だった人。

(旧コンテンツにはうっかり書いていませんでした)

その辺のオタクが気付いたら大騒ぎになりそうなたのしいWikiを作っていたら、ブルーアーカイブの中心から"家父長制"が出てきてさすがにびっくり。その辺のオタクが誰も気付いてなさそうで追加のびっくり。もしかしてこれ黙っとかないとオタクがパニックになるやつでは。

オタクがパニックになるやつでは。

「ここまでなら中央値のオタクはギリギリびっくりしないだろう」と踏んだラインを慎重に見極めてから6歩くらい飛び越えました。たのしい。

怒涛の投下

後出しで

気ま💥👊ミ先出しで気まずくなる

ずくなる

仮説

家父長制から逆算した一歩目(「あるオタクであるライターが文学への関心の下でキャラクターとしてのヴァージニア・ウルフを動かしていたなら、そのうち嫌でもヴァージニア・ウルフの提起した問題について真剣に考える瞬間が訪れるのではないか?」)を除けばだいたいステップバイステップで進めたつもりです。

Seven Koansページだけは調子に乗って前のめりですが、その他は一般的な文芸評論程度に飛躍を避けたつもり。

主張

(掲載を見送った元原稿/規制論に関する内容だったので、文脈は異なりますが↓)

だれだこいつ。

ブルアカ(フェミニズム)

Q.ブルーアーカイブ本編が朗々と生徒/子どもの人権問題を語ったシナリオである以上、生徒/女性の人権問題に無頓着であると仮定する方がかえって不自然ではないか?

Wikiタイトル

あそんだ。ごめん。

消されても困らないもの

プリコネ

あそんだ。ごめん。

オタク(二人称)

オタク史黎明期への準拠です。(今思いついたいいわけ)

そのほか

引き払った方がよいものがあれば個人で持ち去ります。

脚本家の人

今回のページ群と実質引き換えで掲載を見送った元原稿が導入としてこんな感じなので、私は何もいえることがない。

総合コメント欄よりもこっちのほうが良さそう?まあどこでも良いか

おひさしブリーフ、敬語ぶんなげ、人格ポイ捨て、句読点ボリボリ

一瞬余裕が出来ただけなのでつっこんだ話はできねえぞ

鬼の居ぬ間に洗濯

全然いいんだけど、私が書くの待ってらんねえぞってのも自然なんですけど

怒涛の更新もいいんだけど

全然いいんだけど、勢いでWikiタイトル弄るのはちょっと話ちゃうぞ

とりあえずそこだけ戻させてもらうね&リンク消させてもらうね

いきなりあのページが出てくるのちょっと衝撃強すぎじゃん?

みんな!サブパスワード申請は今がチャンスだぞ、お前も鬼にならないか?内容について

全然ちゃんと読めてないので(recentcreatedを見てくらくらしてきた)後から特大物言いが出るかも、それはごめんね

主張?考察?仮説?の大筋については大きな破綻はなさそう、たぶん、流し見、我ながら予防線が太すぎる

そんでもって一旦の回答、これをWikiとしての主張とするかは先送り

→wikiタイトル変更への物言いの理由、コンテンツの一つであることとメインコンテンツであることは別

少なくとも全部消せーって言うつもりは私にはナシ

一部は消したり書き換えたり何かしらする必要が絶対あるけど

あと個別のキラキラについていちいち口出す元気もないからそれも待ってて、なんかこれあぶねえなあって気持ちになる文章はあるけど中途半端にやってそっち直すけどこっちは良いんだ?みたいになるのヤだから

そもそも論

まあそもそも私があの記事引っ張ってきたのがキッカケなんだよな……

でも鳥取砂丘にkivotosがニョキニョキ生えてくるのは驚き桃の木山椒の木、俺の正気は枯れ尾花

たしかに。

成り行きで人文科学カテゴリーが生えてしまった原因のページでもありますし、せっかくなので(最低限ですが)現行コンテンツ準拠の精度まで仕立て直してみました。

(第三者目線)ここ最近の記事傾向的は、前者の方は真っ当にその単語についての背景と現状が分かりやすく書かれてる気がするので人文科学コラムあたりでそのままメニューに生やしても良い気もしてます、あるいはその単語が出てくる記事から飛ばすようにする…とか…

(直近の記事も前提の話としてこの記事の内容があったからこそ、何となくなるほどとなっていたので)

もっと早う知りたかった

外部リンク(メニューの一番下ら辺)に追加させていただきます…

https://ba-l10n.cnfast.top/

もうご存知だったらいいんですが他言語版の確認するのはBA L10N viewerが楽です

検索性が悪いのと中国サーバーなんで重いのが難点ですが

吃りのレッテル利用は本来だいぶステレオタイプ的に問題なんですが、ナードは雑に殴ってもいい扱いになっている北米階級社会な風潮。こいつも→🤓

頭の中TRPG(?)になってしまったナードって北米原産地かつ北米本家本元でしょうから、こと地下生活者に限ると英語が最も真に迫った姿なのかもしれません。

>> 51

(自己レスですが)何となく英語版は各言語で出されてるNerdしぐさとして英語圏に分かりやすくしているように見えました(この後も吃りを入れてる)

日本語の場合だと一人称を「小生」にする等々で再現させていますが、多分原文を訳すと伝わりづらいとかあったんだろうなぁと邪推してます

>陵/対策委員会編3-7(地下生活者)日本版の致命的な誤訳 の英語版と中国語版がどうなってるか気になったので調べてみました、、

英語:The one who makes miracles...who bends reality! Even they are s-s-slave to the body's limits!

中国語繁体:即便是創造奇蹟之人,也「無法克服肉體的極限」。

日本語すら怪しいヤツの解釈ですが、どちらも奇跡を「起こす」となっているのと、「物理的な」はやはり日本版が追加したように見えてますねぇ(´・ω・` )

連絡:個人的な事情で数週間程度離れます、わざわざ書かなくてもいい気もしますがちょっと期間が長いので一応

・Sandboxに置いているコラムの編集再開は早くても一週間後になります

・とか言っていたら偶然(他意はなく本当に偶然)、かの人のインタビュー記事を見かけたなど

興味のある方はぜひ→https://ashita.biglobe.co.jp/entry/interview/yoshidaerika

本人からの言葉なのでよりまとまっているように感じられる部分もあれば、濃い原液そのままの部分もある

(注:人の考えを真正面から浴びせられたとき、どんなに似た考えの人でも全部賛成!まるっきり同じだ!となることは基本ないと思う、どこかに引っかかりを覚えたり◇◇の部分ってそうじゃないのでは?と感じたりするほうが自然なので……

また、「思想」の話にどれくらい付いていけそうかという側面があるのも否定はしません、これはこの記事を掲載しているメディア自身の「性格」(≒「思想」だと思ってください、ザックリ言えばどういう記事が多いかぐらいの意味合いです)もけっこう影響している気もします)

ので、余裕があるときにゆっくり読むのをおすすめします、私もまだちゃんと読めてません

(かの人のインタビュー記事はいろいろなメディアから出ているので、もう少し「マイルド」なのもあるかもです、あくまで「かも」、無かったらすいません)

早めに追記しときたいことだけ。

管理人ならともかく、サトタもそういう話すんのかよ、とドン引きした人もいたと思います。

私が触れるか悩んだのも、内容やその反響がどうこう以上に、こういう「思想の話(とされているもの)」は全部管理人に

押し付けて任せてだんまり決め込むほうが都合が良いのでは?とずっとうっすら思っていたから。(でもまあ既にバレてたような気もしますが、人文科学ページがどんどん膨らんでいくのに逃げなかった時点で、コイツもそうなんかなあとか思われてるほうが自然な気がする。)

ではなんで触れたか、OMAKEではやや冗談ぽくも書きましたが、表現規制で真っ先に殺されそうなゲームやコンテンツを愛好している人間が、いったいどうしてそういう話を取り上げるのか。

個人の感想を書くなら、「目をそらしているうちに巻きこまれるのって悔しい」と思わされることがあったから、かもしれないです、うまく説明できないな……

どうしてこの記事なのか

話題になっているから、話題の作品名がタイトルに入っているから、というのも少なからずあるのですが……

私自身、必ずしもあの記事に同調してはいません。取り上げようと思ったのは、あくまで「表現者自らの発信をまとめた記事であること」、「この脚本家が、(雑な言い方をすれば)説教臭い作品以外にも、すなわち普通のエンタメ作品にも関わっていること」が主な理由であって、発言内容を全て正しいと思っているからではない。

一方で、どこかしかの着地点を探ろうとしているクリエイターではあるんじゃないの?とも思っています(少なくとも、地域振興に萌え絵(※この表現ってもはや死語な気がする)を使っていることに条件反射で批判してきたような層とは違いませんか?)、そういう人をハナから否定してしまうのはもったいなくないですか?という気持ちもあります。

バッシングをしてほしくない/二項対立ではない

どちらかといえばこの記事の反響の話。

感想に間違いも正解もないとは思いますが、元の記事からだいぶ逸れている人が少なくない気がします。

これは、この脚本家などへのバッシングをしている人へのまなざしだけでなく、むしろこの記事を担いで男叩きなどをしている側へのまなざしのほうがやや厳しめかも。

なぜか:私もきっしょい性欲丸出しの一人だから、その存在や欲望を全否定したってどうしようもない、だっているんだから、あるんだから。

性欲丸出しのキッショいオスの眼差しが悪、そういうのはどんどん無くしていこう、みたいな「単純な結論」に回帰するだけならそれは単なるお気持ちで、全く無意味だと思います。

なんならそういう態度が対立の火に油注いでそうですし、誰のためにもなってなくないですか……?

OMAKE

水着スキンは某ゲームにもあるんですが、あんまり引けてないんですよねえ、などと。

私はナースAが好きです(そういう感じの名称のスキンがある)。あのシリーズ全部好きだけど特にA。

しょうもなさすぎる。