航空機に関する質問を解決しあうスレ コメント欄 https://wikiwiki.jp/warthunder/自由掲示板/航空機に関する質問を解決しあうスレ

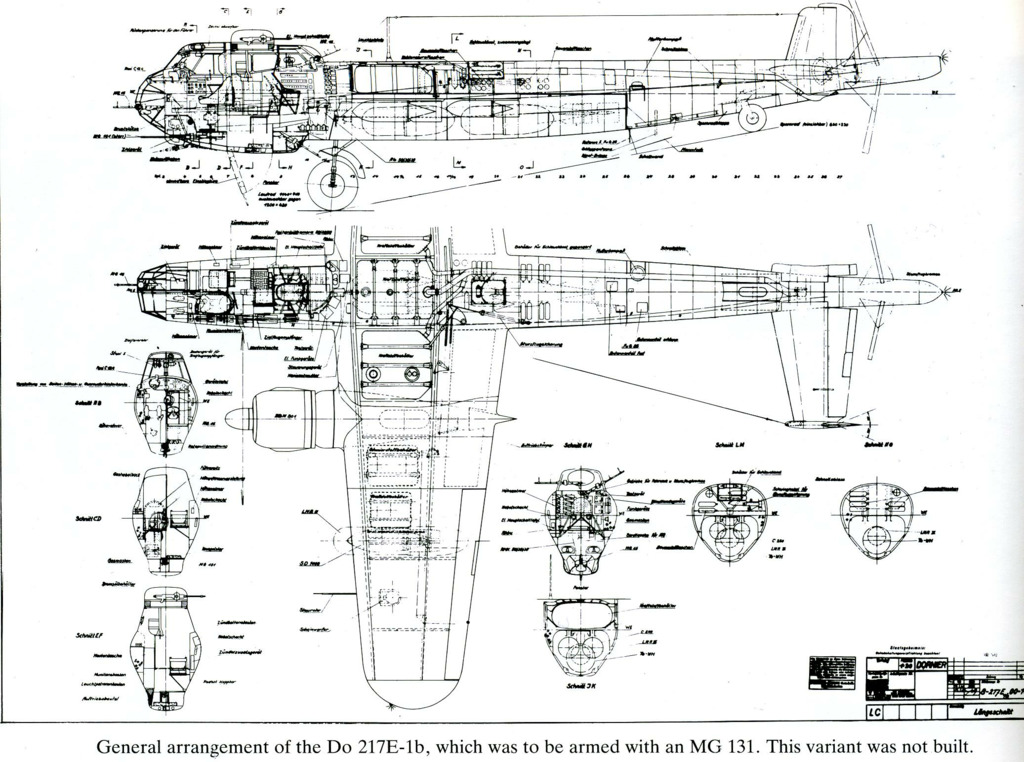

普通の(レシプロ)爆撃機って爆弾倉を主翼の付け根(?)に配置してることが多いと思うんですけど、Do217は主翼より前に乗員を、後ろに爆弾倉をという構造になっています。普通は爆弾の投弾前と後で重心位置が変わらないように主翼の付け根に爆弾倉を置いてると思うんですけどDo217の配置は問題なかったんですかね?

急降下爆撃能力を持たせるためにしかたなくあの配置になったのではと思う。もともとCoGより後ろに主翼がある機体は、速度が上がると操縦が鈍る。でかい高速な機体を人力で操縦するには、CoGと主翼の揚力中心地が近い方がいい。Do217の尾翼はダウンウォッシュの影響を受けやすい位置にある。 尾翼の取り付け角が浅い。他の機体よりCoGに揚力中心を近づけやすい。CoGが動くのは仕方ないものとして、ペイロード未搭載な状態で余裕をもたせてるんだろう。もともとエンジンが飛び出してるから、重量を前に偏らせる事はできる。全周囲視界の確保はひとつだが。大きい爆弾の涙滴型が全長に対して、前方に重量が偏りやすい事を考慮して長い爆弾倉にしたのかも。

あとタンデムになったって操縦できるし、近い程度なら抵抗削減で燃費も良くなる。尾翼の受ける風の角度が主翼で固定されてて、機体のバランスを自分で修正する能力は下がる。純粋なタンデムでもパイロットが常に修正すれば"一応"飛べる。

ありがとうございます。重心移動を織り込んで急降下性能を求めたと。個人的に好きな機体なので疑問が解けて満足です

戦時中のパイロットの訓練についてですが、シミュレーションが出来る機材は何かあったのでしょうか?現代であればVRやモニター等を使ったトレーニングは可能だと思いますが、戦時中ですとエンジンをかけない状態でイメージトレーニングしたりする等が限界だったのでしょうか。

零戦の練習機型(複座)があったり、アメリカには爆撃機の防護機銃の本格的?なトレーニングができる機材(ゲーセンのガンシューティングみたいな?)があったらしい。

すまね、機材って書いてあったのを見逃してたわ...とにかくアメリカには爆撃機の防護機銃の訓練をするトレーニング機材はあったらしい

ありがとうございます!

1930年以降ならリンクトレーナーがある。広く使われたのかは知らんが。

デパートの屋上にあるヤツみたいでかわいい

ありがとうございます!当時からこのようなフライトシミュレーターがあったのですね。

日本陸海軍の戦記だと、搭乗員の方の証言で基礎的な訓練や適性診断みたいなのでこういうのに乗ったって話があった気がする

ブローニングM2の弾薬について調べていたところ、M1焼夷弾やM23焼夷弾の中身が爆発物(IM系フラッシュパウダー)であることに気が付きました。量も申し分なくM23で5.83g、TNT換算でも3gくらいはありそうです。つまり、アメリカ軍における区分が焼夷弾なだけで実質的な榴弾に見えます。従来言及されてきたM2の弱点として日独伊ソの同格機関銃と比較して榴弾の不在というものがありましたが、そう呼ばれていなかっただけで存在していたのでは、と思ったのですがどうでしょうか。

戦前から第二次大戦初期にかけての航空航法は、地文航法や推測航法等が主な方法だったのでしょうか?また空軍と海軍ではそれぞれ異なる航法が使われていたのでしょうか。

個別の軍の導入状況はしらんけど、多発機は天測用のドーム着いてることが多いから天測航法もあるんじゃない?あと、電波航法であるロランがWWIIの間に開発されてる。一方で1945年のフライト19事件は米海軍の推測航法の訓練でミスって行方不明になってるから、短距離だったり地上では地文、推測航法してたっぽいけど。

>天測航法 ありがとうございます。電波航法も開発されていたのですね!

マルチパスは現代でも有効なんですかね?dcsだとあんまりマルチパスないと見たのでもしかしてゲーム上の都合なんですか?

ほぼ意味が無いというのが答え。スカイフラッシュとかアスピーデ(AIM-7FからMに相当)でモノパルスシーカーを採用してから海抜高度10m位で発射できるらしい。明確な資料は無いのでそれは他の有識者に頼みます

ほぼ意味ない。今の最高ランク帯で有効なのはゲーム上の都合、逆に少し低いBR帯の機体が持ってるSARHのマルチパス高度は低すぎる

ゲーム内のレーダー画面再現度について質問です。ラファールやタイフーンのMFDに表示されるレーダーはそれっぽいですが、F-15EやF-2のレーダーは安っぽく見えます。これは実際と同じなのか何故か放置されてるのかどちらですか?

F-2は多分MFDについて資料がないからやむを得ない部分がある F-15のは見る感じF-4Eとかのやつを(ある程度似てるのもあって)流用してそのまま嵌めててそのままになってるだけかな こういう仮置き的なやつは大体どこかの大型アプデで更新される

ありがとうございます!米機でもホーネットはそれっぽい感じになってるので早くf-15eやj-11b等も直して欲しいですね

A-10と言えば30ミリのガトリング砲、のように扱われますが、開発・採用当時はソ連軍やワルシャワ条約機構軍に対して機銃掃射をすることを本気で想定していたのでしょうか?対空ミサイル・機関砲でガチガチに守られているところに機関砲の射程内まで近づいて射撃開始というのは命知らずというか、いくらA-10でも主翼なんかは装甲がありませんし、無謀すぎるような気がして...

結論から言うとイエス。まずもって敵戦力が万全の所にいきなりA-10を突っ込ませるような想定ではないし、A-10だけで戦うわけでもない。味方の航空優勢下で味方地上戦力を支援する為の空中砲台よ。

アメリカ・NATO軍vsソ連・WTO軍で戦ったら航空優勢なんか取れるんだろうか?と思っていたのですが、取れる取れないではなく取る、航空優勢を取った後に使う、と明確な使い方を決めていたのですね、回答ありがとうございます。

わりと取れる前提じゃないかなぁ。だから米のSPAAGが貧弱で、ソ連は取られる前提でシルカとか配備してたわけだし。

エアランドバトル構想では第二梯団にヘリが強襲するし、第三梯団にA-10あたりが決死の突撃を仕掛けるよ。担当部隊は損耗どころか壊滅も全然あり得るレベルの航空撃滅戦だけどそうでもしないと地上戦で取り返しつかないことになっちゃうからね。

アメリカは質・量が圧倒的で無謀な損害を避ける余裕もあるようなイメージがあったけど、よく考えたら冷戦期の想定戦況なんて余裕なんか取れないよな…

Dデイ頃にはまさに対空砲陣地を潰す為に最精鋭部隊の56FGが投入されてるからね。そして当然ながら多数の優秀なパイロットが失われたけど目的は達成された。平時の感覚では勿体なさ過ぎるけど、戦時は機会を逸する方が怖いのでそんな事は言ってられないのだろう。

厳しいのは確かだけど、地形を利用して対空射撃の射界を遮りながら低空飛行で強襲を掛けるとか、やりようは充分にある気はする。冷戦よりちょっと前の時代まではP-47やFw190が機関砲や爆装で強襲してたことを思えば割と普通の攻撃手段に思えるし、機関砲やミサイルも流石に現代レベルの探知性能・反応速度ではないなら照準が追いつけないケースもあるのでは?とも思うし。

まあそもそもA-10って敵戦車の頭上に30mmガトリング砲を運ぶのが役目みたいなものだし……爆装能力もやたら強力だけど

軍用機パイロットの教育期間の中で、シミュレーターによる訓練はいつ頃から開始するのでしょうか?練習機等で実技の訓練を受けた後でシミュレーターを使用するのでしょうか?

参考にしたいので、皆さんのおすすめのrwr感度を教えていただけませんか?理由なども添えていただけると幸いです。

100% 下げると遠くからのロックが拾えなくなることがある

ここは史実の話をするところなのでゲームの質問は質問板の方へ

零式水偵について調べていて、同じ11型でもフロート支柱が一組ずつのものと二組ずつのものがあるようなんですが、一組と二組のもので何か違いはあったんでしょうか?調べても出てこなかったので詳しい人いたら教えてください🙇

フロート支柱は全部前後2本だよ。支柱(張線)の違いなら生産工場の違いだが。

その支柱と張線のことです🙇どちらが愛知製とか分かりますかね?

実際の空対空ミサイル(特にARH)で、遠隔で自爆させる機能ってあるんですかね?

二次大戦中の戦闘機の戦い方についてですが、飛行するエリアが海上や水上の時と地上とでは戦い方に変化はあったのでしょうか?戦闘機は上空で戦う以上は特に大きな違いはないのが一般的だったのでしょうか。

何となく想像だけど、海上の方が低いとこまで降りることが多くなりそうな気はする。地上でも地形を利用した地形追随飛行とか攻撃機の迎撃とかもあるからなくは無いけど、海上の方がよほど荒れてなければ低空まで降りやすそうだし、対艦船攻撃が主体になる特性上、中低高度の空戦が多くなりそうではある。

ありがとうございます。確かに雷撃時は低空で攻撃することが多くなりますね。

戦い方はわりと時期と場所と機体による気がするなぁ。太平洋で旋回戦闘最強と言ってもいい零戦は中国戦線では一撃離脱主体で圧勝したけど、あれは格闘戦能力の高い複葉機が相手だったからだし。しいていうなら連合軍側のパイロットで、帰還命令無視して燃料切れまで敵機を攻撃し続け、燃料切れたら不時着して機体を乗り捨てるという人がいた(何回目かの不時着で機体ごと機銃掃射を受けて亡くなったらしい)ので、この人は明確に「陸上でしかできない戦い方をした」人かもしれない

ありがとうございます。機体を乗り捨てる戦術もあったのですね。

Bf109E型って大戦末期でも運用されていたのでしょうか?日本だと零戦21型が1944年でも運用されていますが

ドイツ空軍ではないですがスイス空軍ではE-3よりも先にG-6が退役したようで(大戦中は領空侵犯機が連合国側であれ枢軸側であれ撃墜していた)ドイツ空軍よりも長く運用されていたのだと思います。あと大戦末期までは使用しなかったと思われますが、エースパイロットだったアドルフ・ガーラントはF型が生産された時期にもE型に拘り整備兵達は生産終了したE型パーツの確保に苦労したそうです。また運用とはやや異なりますが現存する機体の中では、エースパイロットだったマルセイユが搭乗していたE-4は当時の状態で稼働する唯一のE型らしいです。

解答ありがとうございます。

ゲーム内だとMANPADS一発で無力化されたりするA-10とかSu-25だけど、現実と比べてどれぐらい正確なんだろう?個人的にはもうちょっと固いと嬉しいけど。

複数ある操作系統の内一つでも損傷したら操作できなくなること以外は概ね正確だと思う。装甲はミサイルから機体を守るものじゃなくてパイロットを破片から守るものでしかない。MANPADS撃たれて帰還したみたいな事例が他で少ないのは単にMANPADSが当たるような高度速度で飛ぶ機体が低速攻撃機しかないだけとも考えられる

ゲーム内よりはもうちょっとだけ硬いんじゃないかな。コックピット周りに装甲があるからF-15やF-16よりは多少はマシだろうし、操縦系統も二重になってるらしいから「操縦系統に被弾したら1発アウト」なゲーム内よりは余裕は持ってると思う。ただ主翼とか胴体には装甲は無いっぽいから、巷で言われるほど硬くは無いんじゃないかなぁ...とは思う。

ウクライナでSAM食らったSu-25が耐えきった動画なかったかな

現実のIR・ARHミサイルはフレアやチャフのようなCM、ビームやノッチにマルチパスのような回避機動に対して非常に強いというかほとんど無効化できると耳にしたのですが、現実だとミサイル(AIM-9XのようなIIR誘導や、AIM-120のD型など)を撃たれた場合はガッツリ背中を向けてミサイルの射程外へと逃げるのが最善の避け方になるのでしょうか?

AIM-9Xに従来型のフレアは効かない可能性が高いけど英語wikiにはSU-22と交戦した際フレアに欺瞞されてAIM-120に切り替えた空戦があるって書かれているから条件が揃えば今のWTみたいにECCM付きでも欺瞞できる可能性はある。AIM-120も母機からのDLか直接ハードロックされていたら回避は困難かもしれないけどミサイル単体ならチャフの幕を作るぐらいにばら撒けば理論上は効果がある・・・効果的とは言えないけど。ミサイルの射程外と言ってもミサイルの方が加速して一時的にエネルギー量が航空機を上回るからある一定距離から撃たれたら回避不能ってことになると思う。低めのBRで撃つR-27ERみたいな感じ。

分かりやすく言うと現代のステルス機でも絶対に見えない、捉えれない訳じゃないのと同じ

回答ありがとうございます、やっぱり人間が作ったものに絶対は無いんですねぇ

現実だとって話だと背中向けて逃げる以外にECMポッドとかで相手レーダーにジャミングを仕掛けてそもそも撃たせない(撃ちにくい)ようにしたり、山脈の後ろに隠れたりとかかな、あとゲーム内でもできるのはクランク起動

補足すると、AIM-9xをSu-22に撃って外れた件は原因が色々考察されているものの、公式発表として"9xは命中しなかった"以外の情報はないから、9xがフレアに欺瞞されたのか(そもそもSu-22がフレアを放出したのか)はかなり疑問である。詳しくはsu-22m3の小ネタに書いたので読んで欲しい

写真撮影用のフレア(照明弾みたいなやつ?)って話をどっかで聞いたが、所詮噂の域を出ないはず。

↑なるほど。DIRCMみたいなシーカーを塗りつぶすくらいの赤外線量があれば理論上は欺瞞できるわけだしな

↑↑kkr-1偵察podのフレアの事だと思うけど、あれをシリアが持ってて運用してたのかはかなり怪しい所。ポーランド軍がエアショーで使ってる動画

youtubeの航空機の解説動画で流体力学に関する話が出たとき、たまに米欄で循環を用いて揚力を説明し始める人が現れる。でそれに対して「翼が相対流の向きを変えたことによる反作用だぞ」って主に反作用を用いて反論する人が現れてレスバを開始する、、、って流れを見るけど、私からすると視点が違うだけでどっちもあってるから、どっちが間違ってるとかないんじゃないかなーと思いながら見てる。ただそう言う人が一人も現れないからもしかして自分の理解を疑い始めたんだけど、なんか上手い整理の仕方してる人いますか?雑談用掲示板の方に投稿してすいませんでした

イメージは作用反作用が分かりやすいかもしれないが、数式的な理論は全て循環で考えられてる。厳密には空気の粘性や境界層等で翼上下面の圧力差が出来るという流体の基礎を原理としているので、個人的には、そもそも固体物理の作用反作用を流体に適用しようとするのはズレてると思う。運動量保存則から結果的に作用反作用が成立するだけでね

浅学ながら自分もその理解。視点がどこに置いてあるかの違いだし。揚力っていうものを反作用という生み出された力それ自体の話として説明するか、循環という翼まわりの流体のメカニズムとして説明するかってだけだから。こういう方向性で合ってるでしょうか?

そうそう、航空力学の本を一冊読んだけど(数式は読み飛ばし)、循環云々の話は工学として扱いやすいし、反作用の話も別に特段間違ってるわけでも無さそうだとおもった

機械系だけど今まで循環の話しピンと来てなくて、木の書き込み見てからWikipedia読んで「二次項は微小だから無視する」って書いとかないと理解できんわ!ってなった。境界層表面の圧力の線積分だったんだな。

根拠はないけど、wikipediaの曖昧さがこういう議論に拍車をかけてそうだと思ってる。あんまりこのページ全体に一貫した文脈が読み取れなくて、読み終わったあとに「で、結局揚力ってどうやって発生するの?」ってなる

曖昧というか章立てと話の順序のまとまりが無いね笑。自分も航空力学の入門書読むまで全く理解できなかった。 追記:と書いたけどざっと見ると、木主へのピッタリの回答あるじゃん。原理に関する誤解説の例、の項がまさに

他スレか迷ったけどここで。航空機のRWRで、指令誘導SAMの発射警報が鳴る理由が今だに理解できない。特にIRSTでロックして撃った場合って、誘導用の弱い電波(通信用と似たような物じゃないかと解釈している)しか出てないはずだよね?SARH用みたいな反射波を捉えるための電波なら強度があるはずだけど、SACLOSの操縦電波ってそれほど指向性も強度もなさそうだと考えた。

DCSだとレイピアみたいな光学追尾指令誘導のミサイルは鳴らなかった気がする

レーザー照準ポッドはどのような仕組みで目標を捉え続けるのでしょうか。照射しているレーザー自体に目標と背景を区別する働きがあるのか、それともレーザーは照射しているだけで追従はカメラで行うのでしょうか。どこで追従性能に差が出るのかを知りたいです。

追従はカメラで、レーザーは測距や爆弾への照準のために照射してるだけのはず

自分の昔のうろ覚えとwikipediaでの個人的おさらいを含むから話半分で聞いてほしいが…レーザーが直接当たってる点からの反射をセンサー類で感知することで、その反射元、つまり指示のためにレーザー当ててるポイントはまさにここです!っていうのをメカの側で認識するのがレーザー照準システムじゃなかったか。センサーが感知と認識を継続できる範囲なら、レーザーの照射ポイントはある程度動かしちゃっても大丈夫。例えばGPS誘導の爆弾はGPS上で指定された固定位置に誘導され続けるけど、レーザー誘導の爆弾ならレーザー照準器でポイントし続けられれば、車両みたいに移動する目標も爆弾が落ちてる最中でも継続して捕捉し続けられるはず。

追従性というのであれば、おそらくは機体や爆弾のセンサー類の性能次第かも?或いは照準に対して機体や爆弾自体がどこまで機動をついていかせられるかも関係あるんだろうか?なんて考えたりもする。地上で歩兵が扱うレーザー照準器だと、その歩兵がちゃんと目標の識別と照射の追従ができるかも重要だろうななんて。自分はペイヴウェイとJDAMみたいなスマート爆弾の誘導システムの比較記事とかで概略を知ったから、その辺の本や記事を探すとわかりやすい説明が見つかるかもしれない。

ありがとうございます。レーザーによる照射先への測距の機能はあるが、追従自体はカメラで、両方のセンサー性能によって複合的に追従しているものと理解しました。

現用の自衛隊機でF-15とF-35の比較はよく聞くけど、それぞれに違う特性があるから一概にどっちの勝ちとは言えないことは承知したうえで聞きたいんだが、そのうえでF-15の継続運用の強みは何だろう。個人的には、なんだかんだで巨大な双発のF-15の方がいろんなキャパに優れてるんじゃないかとは思ってるんだが。機体が大柄な分、例えば航続能力に差があるとか、電子機器の搭載スペースや電気的な出力の大きさでレーダーの出力等に差が出るとか。

空自のF-15Jは古いから好きなだけ使い潰せるのが強み、大日本帝国海軍の金剛型みたいな感じ。

手元に既に100機あって、防空には最低限の性能があって、保守整備も(新機材+保守部品の在庫問題とか抱えてる)F-35に比べればノウハウの蓄積やpremsip機を部品取りに出来たりと容易な面がある事。逆に今のF-15を改修機含めて全部F-35に置き換えるのは納品ペースと予算的に厳しい。対中の場合、沖縄や九州の基地に虎の子F-35を配置してスクランブルで機材と金銭を摩耗した挙句、開戦劈頭の弾道ミサイル、巡航ミサイル、無人機の飽和攻撃で潰されてはコスパ悪いよね、だったら沖縄はF-15で良いんじゃない?って話もあると思う

言いたいことは上の枝がだいたい言ってくれてるので能力面での補足だけ。F-15Jの航続距離は防衛省公式サイトだと4600kmとなってるが、これは増槽3本形態での数値で胴体内タンクだけだと恐らく半分強まで減るし、実戦形態でミサイル積めばその分さらに減るので実はF-35と大差なくなってしまう。(しかもF-35の側はミサイルを積んでもウェポンベイなので空気抵抗が増えない)電子機器についても、半導体の発展で消費電力と冷却が大きな問題になってるのが現状。これについてはF-35側もF135エンジンの冷却・発電能力がBlock3F以降の能力向上計画において不十分という話もあるくらいシビアで、いくら双発とはいえ半世紀前の設計のF100エンジンが果たしてどこまで搭載電子機器の消費電力増加に耐えられるか疑問。レーダーは言うまでもないけど、この期に及んで機械式のAPG-63とAESAかつAPG-77に次いで大直径のAPG-81では雲泥の差...つまり、F-15は機体寿命を擦り減らす平時のスクランブルで使いつぶしたり損耗前提のとこに置いとくくらいしか使い道はないかな

今年中には第4世代のIRAAMが実装されると思うんだけれどAIM-9X、ASRAAM、IRIS-T、R-74、AAM-5、python-5それぞれゲーム内に実装された際の個性というか特徴みたいなのあるかな?

今年?来年じゃなくて?まぁそれはさておきAIM-9X,IRIS-T,R-74,PL-10は近距離向きで、MICA-IR,ASRAAM,Python4/5は中遠距離向けになると思うんだよね

まあ間違いなく最長射程になりそうなのはASRAAMで機動力ツヨツヨ系になりそうなのはR-74/IRIS-T/AAM-5か。AIM-9Xは中道寄りになりそうな気がしてる。まあどれにしろ今のIRAAMの射程は超えてくるだろうね

射程はどっちみちどれも9Mよりは長いよ。まあ空気抵抗が低くなりがちと言っても、せいぜい2とか2.2ぐらいだろうけどね。

アスラームについてなんだけど、イギリスのスカイセイバーが使うCAMMはアスラームをARHにしたやつリンクらしく、どうやらウォーサンダー内だとCAMM無印は9Xの2倍近い推力を持っているらしい?ブースター噴射時間も9Xが5.2秒くらいでCAMM無印は4秒だとか。空気抵抗の値?は1.15でAoAも翼面積も小さめみたいだから、重量は軽くてもギリギリまで抵抗を減らした感じで射程を伸ばしてるのかも。

そういやそうだったな。11kgの重量増はどこから来てるんだろうな… 終末重量もAIM-9Xより4kgぐらいしか重くないし、どうもかなり高めに見積もられてる気がするな。空気抵抗はこんなもんだろうな。にしても翼面積係数1.075はマジで小さいな… 追記:そもそも30cm延長とロケットモーターの変更が入ってるらしい。惑星のCAMMは-ERも含めて2.9mのままだから、これはおかしいな。

うーむ、IR誘導からARH誘導に変えるとシーカーとか電子機器やアレコレで重くなるのかも?ARHじゃなくてSARHにはなるけど、ソ連のR-23/24/27はIR型よりもSARH型の方が重くなってるみたい

SAMはブースター強化されてる分航空機用より重いんじゃないの?

鮫ミサイル計算機で単純に11kg減らしたCAMMをASRAAMと仮定して同じくSAM仕様をそのまま突っ込んだAIM-9X・IRIS-T・Python5とゲーム内ミサイル比較してみてるけど、加速が良すぎてエネルギー浪費してるけど明確に一番よく飛ぶな。でもやっぱバランスがよさそうなのは9Xで、IRIS-TとPy5が実用領域(M1.0>)でほぼ同等って感じ。ただ一番飛ばないIRIS-Tでさえ9Mが60秒かけてヘロヘロになって届く距離を40秒でより高速(といってもヘロヘロ)越えてるので、やっぱ次世代ミサイルはスゲーわ

ASRAAMは抗力とかを抑えて飛ぶようにしてる感じか、にしてもデカいストレーキのあるIRIS-Tが現状1番飛ばないとなるとAAM-5やPL-10は次世代SRMの中でも飛ばない部類になるんだろうか

おそらくそうなる。なので上のほうで予想した通り射程がIRIS-T系<9X<ASRAAMで機動性はその逆、といった塩梅になると思う。単純な飛行距離だけでいうと、ASRAAM以外はMICAの2/3ぐらいって感じ。

やっぱりIRミサイルの遠投はミカIRのラファールとアスラームのEF2000で頂上決戦かぁ

ただでさえ現状強いラファールが、MRMと同等の射程で他のSRMにも負けない機動性のMICA-IRを手に入れるとなると結局最強な気がする、あと遠距離性能があるとしてもASRAAMってTVC無し後翼のみのでなんで50G(CAMM)も曲がるんだろ?やっぱり軽くて空気抵抗が少ないのがミサイル的には正義なのかな?個人的には日空やっててAAM-5の性能気になってるんだけど、弱くとはならなくとも結構特徴の無いミサイルなりそうなのが残念…

RWRって自分ではない味方へのミサイルの誘導電波も拾うんでしたよね?LAUNCH警報が頻繁に鳴ってて回避行動してもミサイル回避表示が出ないことがよくあります

レーダー波ってそんなに厳密に照射されてるわけではないから、ミサイルとか発射母機から見た目標近辺の機体はみんな反応する。

ですよね、RWR鳴るから律義に避けるとヘロヘロになるし、多分自分じゃないと思ってると自分にミサイル来てたりで難しい

本当はここは実機関連の話をするところなのでゲーム的な話はBVR板の方で主に取り扱うんだけど、ゲーム的にはRWR表示から敵ミサイルの状況を頭の中でシミュレートできるといいね。ミサイルは理想状態(彼我が共に直進している状態)なら相対角は変化しないのでちょっと直進してみて方向が変わらないならまっすぐこっちへ向かってきてるし、例えばビームしてるときに反応が後ろに流れたら回避できた、またはエネルギー不足と考えられる。

本当だ実機がメインって書いてあった、勘違いしてました申し訳ないです。時間経過によるRWRの反応の変化から逆算かなるほど... 試してみます、ありがとうございます

AESAレーダーって超高速スキャンでタイフーンのなんか従来なら8秒かかってたのが1秒以下とか見たけど照射される側からしたらそんな高頻度でレーダー波来るならRWRがハードロックと勘違いしてロック警報鳴らしたりしないの?

AESAは大雑把に言うとそもそも大量のセンサー素子が個別のレーダーと処理をするもので現実では超高周波で変調していてRWRは旧来のものだとノイズと勘違いしてしまう。LIPって言うらしい。そもそもWTみたいにAESAは検知出来ないらしい。これ以上は専門知識を持った有志に頼む。

その辺はもう機密の壁の向こう側なんじゃないかな...

最近起こった中国機による自衛隊機のレーダー照射もAESAの特殊な照射をF15のRWRがハードロックと勘違いした可能性も指摘されてるし、検知できないことは無いんじゃない?

航空機の航続距離と戦闘半径って理想的な条件のデータなの?それとも現実に即した条件?ある戦闘爆撃機の戦闘半径計算のために色々調べてたんだけど、武装や増槽の有無、飛行する高度によってかなり変わるのに、測定条件の説明なく航続距離〇〇キロ、戦闘半径〇〇キロみたいな記述の資料ばかりで、これが有意義なデータなのか判断に困ってる。特に攻撃機や戦爆だと低空侵攻が必須な機体も多いから、理想的な条件で論じられないから難しい

機体の持っている巡航速度・高度を使って機体の状態(燃料の増減や増槽・爆装などの有無)ごとに航続距離を実測して、さらにそれをもとに戦闘半径を出します。状態ごとの数値は機体のマニュアルなどにはありますが、書籍等では端折られて最大航続距離だけが載っている事が多いです

1枝の言うように、状態ごとのデータから自分で航続能力を割り出す方が良いかもしれんし、マニア的にはそっちの方が楽しいかもしれんな。機体によってはほとんどデータが分からん場合もあるから大変だが…。ただ、突き詰めるとおそらく理想値を割り出すのは航空関係の本職の人じゃないと難しいんじゃないか?

あと、木が計算したいのが実任務想定なのか理論的な最高値なのか?そこが気になる。現実的にそんな条件では飛ばんけど理論的な最適値が載ってる場合と、理論的にはもっと飛べるけど運用国の戦略からこの条件で飛ぶって想定値で載ってる場合があるから、調べる時は混同しないように要注意な。ガチ計算すると普通に飛んでも増槽付きの往路と増槽無しで弾薬も燃料も消費した復路で燃費も違ったり、基本的な巡航速度も何パターンかある場合もある。というか、差し支えなければ具体的にどこの国で運用してる(された)どの機種か明かしてくれれば相談に乗りやすい人もいるかもしれんぞ。

そもそも航空機の行動半径って距離より滞空時間の方が重要。極端な話ヘリなんて低速飛行やホバリングする訳だから飛行場から10kmしか離れてないけど燃料ギリギリです帰ります何て事もある。本気で行動半径計算したいなら燃料搭載量と飛行プロファイルや武装形態による燃料消費量から滞空時間求めてこれなら○時間飛べるから×km飛べるみたいな計算の方が割り出しやすい。

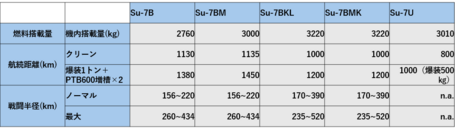

枝のお二人ありがとう、Su-7について動画作る過程で爆装したMIG15/17(北朝鮮で現役、中東戦争とかでも使われてたみたい)の戦闘半径(実任務想定)を割り出したいんだけど、特に戦爆として運用した資料が無くてどうするか迷ってる。Su-7の方はこういう資料を買って写真みたいなデータは見つけられた(片方はエクセルで航続距離だけ抜き出したやつ)

書いてるうちに三人に増えてた、枝3もありがとう。あと、この二つのデータからSu-7BMKの戦闘半径をHi-Hi-Hiで400km、Hi-Lo-Hiで250kmと推定したんだけど、ちょっと余裕なさすぎかな?一応印パ紛争で増槽を大型に&武装制限して300km行って帰ってきたみたいではある

戦後機は詳しくないから門外漢の考えたことと思って半分聞き流してほしいんだが…BMKがクリーンで航続1000㎞、なら何も考えずに往復で単純に半分にしたら500㎞だが、実際は巡航飛行時以外の分を引いて、さらに機体重量や残燃料に余裕を持つべきと考えると…400㎞は長すぎる気がするし、頑張って300km、特殊な臨時任務とかの事情は抜きで標準的な任務運用なら200~250㎞くらいが妥当かなと思ってみたりはする。有名な零戦なら、ガ島戦の1000㎞(約540海里)進出はギリギリの臨時任務で、標準の想定は洋上戦の200海里進出だから、ギリギリ最大値の2分の1から3分の1程度が目安になるんだろうか?流石にWW2レシプロと戦後ジェットは結構違うのか?

あと、wikipediaのMIG-15bisの諸元見てきたんだが…通常航続1200㎞、増槽つけて1976㎞で700㎞の差があるという事は、増槽の容量が700㎞分だとすれば最大ギリギリは700㎞進出(往路の増槽700㎞分・復路の機内燃料700㎞分、後は戦闘と離着陸時等合わせた余裕?)くらいか?実任務ではもう何割か引いて余裕を作るだろうから実際は戦闘機としては300~400㎞くらい?爆戦運用なら…いや、どうだろう?戦後ジェットで50~100㎏程度の爆弾なら、増槽で航続力に余裕作れば爆装でそこまで航続力は落とさずに済むのか?F86とか資料の多そうな機体で実際の運用の数値から類推ができそうか? …色々考えたんだが、門外漢だから何とも言えん。まあ参考程度で聞き流してな…

日本のF-15ってJSIへの改修をこれ以上推進する価値ってあるの?JSIってF-35より安くて早く配備できるから、F-35のブロック4とかGCAPが揃うまでの繋ぎの戦闘機で、新しい戦闘機が揃った後もJASSM積んで攻撃機として使えるのがメリットだと思ってるんだけど、部品の枯渇やストライキや値段の高騰で、安くない&納期遅いで繋ぎとしての役割を果たせないから、もう他の手段を考えないと行けない気がする

単純に保有機数の問題。現状ですらぎりぎりでローテーション組んでるのにこれ以上減らせないから延命措置してる。

改修していないF-15Jの退役もそろそろ始まるみたいだし、ヤバいよね。F-15EXを買えば...みたいな意見もあるけどF-35とかGCAPの調達にしわ寄せが行く(15EXを買ったからF-35とGCAPを減らそう、みたいな)だろうし、まとまった数が揃うのも時間がかかるし、F-15EXを買ったらF-15系を2080年くらいまで使うことになりそうだし...

そもそもEX作れるならJSIもとっくに納入されてるんじゃね、有ってもF-15のMSIP以降の中古買うとかが限界なんじゃない?

空自が3機種配備の方針を変えない限り35では代替できないんよねぇ

トラブルやインシデントが起きたときの飛行停止措置を考えると3機種以下になる可能性は今のところほぼないね

F-15とF-2がそれぞれ別の問題で飛行停止になった時にF-4で遣り繰りした事もあったしな

なんだかんだでそれぞれ機種ごとに別のメリットがあると思えば、最優良の一機種に統一ってやっぱ難しいんだな‥‥航空機以外でも兵器は同じように見えるタイプで複数系統あること多いよな。

不適切なコンテンツとして通報するには以下の「送信」ボタンを押して下さい。 現在このグループでは通報を匿名で受け付けていません。 管理者グループにはあなたが誰であるかがわかります。

どのように不適切か説明したい場合、メッセージをご記入下さい。空白のままでも通報は送信されます。

通報履歴 で、あなたの通報と対応時のメッセージを確認できます。

トピックをWIKIWIKIに埋め込む

次のコードをWIKIWIKIのページに埋め込むと最新のコメントがその場に表示されます。

// generating...

プレビュー

ここまでがあなたのコンテンツ

ここからもあなたのコンテンツ

普通の(レシプロ)爆撃機って爆弾倉を主翼の付け根(?)に配置してることが多いと思うんですけど、Do217は主翼より前に乗員を、後ろに爆弾倉をという構造になっています。普通は爆弾の投弾前と後で重心位置が変わらないように主翼の付け根に爆弾倉を置いてると思うんですけどDo217の配置は問題なかったんですかね?

急降下爆撃能力を持たせるためにしかたなくあの配置になったのではと思う。もともとCoGより後ろに主翼がある機体は、速度が上がると操縦が鈍る。でかい高速な機体を人力で操縦するには、CoGと主翼の揚力中心地が近い方がいい。Do217の尾翼はダウンウォッシュの影響を受けやすい位置にある。 尾翼の取り付け角が浅い。他の機体よりCoGに揚力中心を近づけやすい。CoGが動くのは仕方ないものとして、ペイロード未搭載な状態で余裕をもたせてるんだろう。もともとエンジンが飛び出してるから、重量を前に偏らせる事はできる。全周囲視界の確保はひとつだが。大きい爆弾の涙滴型が全長に対して、前方に重量が偏りやすい事を考慮して長い爆弾倉にしたのかも。

尾翼の取り付け角が浅い。他の機体よりCoGに揚力中心を近づけやすい。CoGが動くのは仕方ないものとして、ペイロード未搭載な状態で余裕をもたせてるんだろう。もともとエンジンが飛び出してるから、重量を前に偏らせる事はできる。全周囲視界の確保はひとつだが。大きい爆弾の涙滴型が全長に対して、前方に重量が偏りやすい事を考慮して長い爆弾倉にしたのかも。

あとタンデムになったって操縦できるし、近い程度なら抵抗削減で燃費も良くなる。尾翼の受ける風の角度が主翼で固定されてて、機体のバランスを自分で修正する能力は下がる。純粋なタンデムでもパイロットが常に修正すれば"一応"飛べる。

ありがとうございます。重心移動を織り込んで急降下性能を求めたと。個人的に好きな機体なので疑問が解けて満足です

戦時中のパイロットの訓練についてですが、シミュレーションが出来る機材は何かあったのでしょうか?現代であればVRやモニター等を使ったトレーニングは可能だと思いますが、戦時中ですとエンジンをかけない状態でイメージトレーニングしたりする等が限界だったのでしょうか。

零戦の練習機型(複座)があったり、アメリカには爆撃機の防護機銃の本格的?なトレーニングができる機材(ゲーセンのガンシューティングみたいな?)があったらしい。

すまね、機材って書いてあったのを見逃してたわ...とにかくアメリカには爆撃機の防護機銃の訓練をするトレーニング機材はあったらしい

ありがとうございます!

1930年以降ならリンクトレーナーがある。広く使われたのかは知らんが。

デパートの屋上にあるヤツみたいでかわいい

ありがとうございます!当時からこのようなフライトシミュレーターがあったのですね。

日本陸海軍の戦記だと、搭乗員の方の証言で基礎的な訓練や適性診断みたいなのでこういうのに乗ったって話があった気がする

ブローニングM2の弾薬について調べていたところ、M1焼夷弾やM23焼夷弾の中身が爆発物(IM系フラッシュパウダー)であることに気が付きました。量も申し分なくM23で5.83g、TNT換算でも3gくらいはありそうです。つまり、アメリカ軍における区分が焼夷弾なだけで実質的な榴弾に見えます。従来言及されてきたM2の弱点として日独伊ソの同格機関銃と比較して榴弾の不在というものがありましたが、そう呼ばれていなかっただけで存在していたのでは、と思ったのですがどうでしょうか。

戦前から第二次大戦初期にかけての航空航法は、地文航法や推測航法等が主な方法だったのでしょうか?また空軍と海軍ではそれぞれ異なる航法が使われていたのでしょうか。

個別の軍の導入状況はしらんけど、多発機は天測用のドーム着いてることが多いから天測航法もあるんじゃない?あと、電波航法であるロランがWWIIの間に開発されてる。一方で1945年のフライト19事件は米海軍の推測航法の訓練でミスって行方不明になってるから、短距離だったり地上では地文、推測航法してたっぽいけど。

>天測航法 ありがとうございます。電波航法も開発されていたのですね!

マルチパスは現代でも有効なんですかね?dcsだとあんまりマルチパスないと見たのでもしかしてゲーム上の都合なんですか?

ほぼ意味が無いというのが答え。スカイフラッシュとかアスピーデ(AIM-7FからMに相当)でモノパルスシーカーを採用してから海抜高度10m位で発射できるらしい。明確な資料は無いのでそれは他の有識者に頼みます

ほぼ意味ない。今の最高ランク帯で有効なのはゲーム上の都合、逆に少し低いBR帯の機体が持ってるSARHのマルチパス高度は低すぎる

ゲーム内のレーダー画面再現度について質問です。ラファールやタイフーンのMFDに表示されるレーダーはそれっぽいですが、F-15EやF-2のレーダーは安っぽく見えます。これは実際と同じなのか何故か放置されてるのかどちらですか?

F-2は多分MFDについて資料がないからやむを得ない部分がある F-15のは見る感じF-4Eとかのやつを(ある程度似てるのもあって)流用してそのまま嵌めててそのままになってるだけかな こういう仮置き的なやつは大体どこかの大型アプデで更新される

ありがとうございます!米機でもホーネットはそれっぽい感じになってるので早くf-15eやj-11b等も直して欲しいですね

A-10と言えば30ミリのガトリング砲、のように扱われますが、開発・採用当時はソ連軍やワルシャワ条約機構軍に対して機銃掃射をすることを本気で想定していたのでしょうか?対空ミサイル・機関砲でガチガチに守られているところに機関砲の射程内まで近づいて射撃開始というのは命知らずというか、いくらA-10でも主翼なんかは装甲がありませんし、無謀すぎるような気がして...

結論から言うとイエス。まずもって敵戦力が万全の所にいきなりA-10を突っ込ませるような想定ではないし、A-10だけで戦うわけでもない。味方の航空優勢下で味方地上戦力を支援する為の空中砲台よ。

アメリカ・NATO軍vsソ連・WTO軍で戦ったら航空優勢なんか取れるんだろうか?と思っていたのですが、取れる取れないではなく取る、航空優勢を取った後に使う、と明確な使い方を決めていたのですね、回答ありがとうございます。

わりと取れる前提じゃないかなぁ。だから米のSPAAGが貧弱で、ソ連は取られる前提でシルカとか配備してたわけだし。

エアランドバトル構想では第二梯団にヘリが強襲するし、第三梯団にA-10あたりが決死の突撃を仕掛けるよ。担当部隊は損耗どころか壊滅も全然あり得るレベルの航空撃滅戦だけどそうでもしないと地上戦で取り返しつかないことになっちゃうからね。

アメリカは質・量が圧倒的で無謀な損害を避ける余裕もあるようなイメージがあったけど、よく考えたら冷戦期の想定戦況なんて余裕なんか取れないよな…

Dデイ頃にはまさに対空砲陣地を潰す為に最精鋭部隊の56FGが投入されてるからね。そして当然ながら多数の優秀なパイロットが失われたけど目的は達成された。平時の感覚では勿体なさ過ぎるけど、戦時は機会を逸する方が怖いのでそんな事は言ってられないのだろう。

厳しいのは確かだけど、地形を利用して対空射撃の射界を遮りながら低空飛行で強襲を掛けるとか、やりようは充分にある気はする。冷戦よりちょっと前の時代まではP-47やFw190が機関砲や爆装で強襲してたことを思えば割と普通の攻撃手段に思えるし、機関砲やミサイルも流石に現代レベルの探知性能・反応速度ではないなら照準が追いつけないケースもあるのでは?とも思うし。

まあそもそもA-10って敵戦車の頭上に30mmガトリング砲を運ぶのが役目みたいなものだし……爆装能力もやたら強力だけど

軍用機パイロットの教育期間の中で、シミュレーターによる訓練はいつ頃から開始するのでしょうか?練習機等で実技の訓練を受けた後でシミュレーターを使用するのでしょうか?

参考にしたいので、皆さんのおすすめのrwr感度を教えていただけませんか?理由なども添えていただけると幸いです。

100% 下げると遠くからのロックが拾えなくなることがある

ここは史実の話をするところなのでゲームの質問は質問板の方へ

零式水偵について調べていて、同じ11型でもフロート支柱が一組ずつのものと二組ずつのものがあるようなんですが、一組と二組のもので何か違いはあったんでしょうか?調べても出てこなかったので詳しい人いたら教えてください🙇

フロート支柱は全部前後2本だよ。支柱(張線)の違いなら生産工場の違いだが。

その支柱と張線のことです🙇どちらが愛知製とか分かりますかね?

実際の空対空ミサイル(特にARH)で、遠隔で自爆させる機能ってあるんですかね?

二次大戦中の戦闘機の戦い方についてですが、飛行するエリアが海上や水上の時と地上とでは戦い方に変化はあったのでしょうか?戦闘機は上空で戦う以上は特に大きな違いはないのが一般的だったのでしょうか。

何となく想像だけど、海上の方が低いとこまで降りることが多くなりそうな気はする。地上でも地形を利用した地形追随飛行とか攻撃機の迎撃とかもあるからなくは無いけど、海上の方がよほど荒れてなければ低空まで降りやすそうだし、対艦船攻撃が主体になる特性上、中低高度の空戦が多くなりそうではある。

ありがとうございます。確かに雷撃時は低空で攻撃することが多くなりますね。

戦い方はわりと時期と場所と機体による気がするなぁ。太平洋で旋回戦闘最強と言ってもいい零戦は中国戦線では一撃離脱主体で圧勝したけど、あれは格闘戦能力の高い複葉機が相手だったからだし。しいていうなら連合軍側のパイロットで、帰還命令無視して燃料切れまで敵機を攻撃し続け、燃料切れたら不時着して機体を乗り捨てるという人がいた(何回目かの不時着で機体ごと機銃掃射を受けて亡くなったらしい)ので、この人は明確に「陸上でしかできない戦い方をした」人かもしれない

ありがとうございます。機体を乗り捨てる戦術もあったのですね。

Bf109E型って大戦末期でも運用されていたのでしょうか?日本だと零戦21型が1944年でも運用されていますが

ドイツ空軍ではないですがスイス空軍ではE-3よりも先にG-6が退役したようで(大戦中は領空侵犯機が連合国側であれ枢軸側であれ撃墜していた)ドイツ空軍よりも長く運用されていたのだと思います。あと大戦末期までは使用しなかったと思われますが、エースパイロットだったアドルフ・ガーラントはF型が生産された時期にもE型に拘り整備兵達は生産終了したE型パーツの確保に苦労したそうです。また運用とはやや異なりますが現存する機体の中では、エースパイロットだったマルセイユが搭乗していたE-4は当時の状態で稼働する唯一のE型らしいです。

解答ありがとうございます。

ゲーム内だとMANPADS一発で無力化されたりするA-10とかSu-25だけど、現実と比べてどれぐらい正確なんだろう?個人的にはもうちょっと固いと嬉しいけど。

複数ある操作系統の内一つでも損傷したら操作できなくなること以外は概ね正確だと思う。装甲はミサイルから機体を守るものじゃなくてパイロットを破片から守るものでしかない。MANPADS撃たれて帰還したみたいな事例が他で少ないのは単にMANPADSが当たるような高度速度で飛ぶ機体が低速攻撃機しかないだけとも考えられる

ゲーム内よりはもうちょっとだけ硬いんじゃないかな。コックピット周りに装甲があるからF-15やF-16よりは多少はマシだろうし、操縦系統も二重になってるらしいから「操縦系統に被弾したら1発アウト」なゲーム内よりは余裕は持ってると思う。ただ主翼とか胴体には装甲は無いっぽいから、巷で言われるほど硬くは無いんじゃないかなぁ...とは思う。

ウクライナでSAM食らったSu-25が耐えきった動画なかったかな

現実のIR・ARHミサイルはフレアやチャフのようなCM、ビームやノッチにマルチパスのような回避機動に対して非常に強いというかほとんど無効化できると耳にしたのですが、現実だとミサイル(AIM-9XのようなIIR誘導や、AIM-120のD型など)を撃たれた場合はガッツリ背中を向けてミサイルの射程外へと逃げるのが最善の避け方になるのでしょうか?

AIM-9Xに従来型のフレアは効かない可能性が高いけど英語wikiにはSU-22と交戦した際フレアに欺瞞されてAIM-120に切り替えた空戦があるって書かれているから条件が揃えば今のWTみたいにECCM付きでも欺瞞できる可能性はある。AIM-120も母機からのDLか直接ハードロックされていたら回避は困難かもしれないけどミサイル単体ならチャフの幕を作るぐらいにばら撒けば理論上は効果がある・・・効果的とは言えないけど。ミサイルの射程外と言ってもミサイルの方が加速して一時的にエネルギー量が航空機を上回るからある一定距離から撃たれたら回避不能ってことになると思う。低めのBRで撃つR-27ERみたいな感じ。

分かりやすく言うと現代のステルス機でも絶対に見えない、捉えれない訳じゃないのと同じ

回答ありがとうございます、やっぱり人間が作ったものに絶対は無いんですねぇ

現実だとって話だと背中向けて逃げる以外にECMポッドとかで相手レーダーにジャミングを仕掛けてそもそも撃たせない(撃ちにくい)ようにしたり、山脈の後ろに隠れたりとかかな、あとゲーム内でもできるのはクランク起動

補足すると、AIM-9xをSu-22に撃って外れた件は原因が色々考察されているものの、公式発表として"9xは命中しなかった"以外の情報はないから、9xがフレアに欺瞞されたのか(そもそもSu-22がフレアを放出したのか)はかなり疑問である。詳しくはsu-22m3の小ネタに書いたので読んで欲しい

写真撮影用のフレア(照明弾みたいなやつ?)って話をどっかで聞いたが、所詮噂の域を出ないはず。

↑なるほど。DIRCMみたいなシーカーを塗りつぶすくらいの赤外線量があれば理論上は欺瞞できるわけだしな

↑↑kkr-1偵察podのフレアの事だと思うけど、あれをシリアが持ってて運用してたのかはかなり怪しい所。ポーランド軍がエアショーで使ってる動画

youtubeの航空機の解説動画で流体力学に関する話が出たとき、たまに米欄で循環を用いて揚力を説明し始める人が現れる。でそれに対して「翼が相対流の向きを変えたことによる反作用だぞ」って主に反作用を用いて反論する人が現れてレスバを開始する、、、って流れを見るけど、私からすると視点が違うだけでどっちもあってるから、どっちが間違ってるとかないんじゃないかなーと思いながら見てる。ただそう言う人が一人も現れないからもしかして自分の理解を疑い始めたんだけど、なんか上手い整理の仕方してる人いますか?雑談用掲示板の方に投稿してすいませんでした

イメージは作用反作用が分かりやすいかもしれないが、数式的な理論は全て循環で考えられてる。厳密には空気の粘性や境界層等で翼上下面の圧力差が出来るという流体の基礎を原理としているので、個人的には、そもそも固体物理の作用反作用を流体に適用しようとするのはズレてると思う。運動量保存則から結果的に作用反作用が成立するだけでね

浅学ながら自分もその理解。視点がどこに置いてあるかの違いだし。揚力っていうものを反作用という生み出された力それ自体の話として説明するか、循環という翼まわりの流体のメカニズムとして説明するかってだけだから。こういう方向性で合ってるでしょうか?

そうそう、航空力学の本を一冊読んだけど(数式は読み飛ばし)、循環云々の話は工学として扱いやすいし、反作用の話も別に特段間違ってるわけでも無さそうだとおもった

機械系だけど今まで循環の話しピンと来てなくて、木の書き込み見てからWikipedia読んで「二次項は微小だから無視する」って書いとかないと理解できんわ!ってなった。境界層表面の圧力の線積分だったんだな。

根拠はないけど、wikipediaの曖昧さがこういう議論に拍車をかけてそうだと思ってる。あんまりこのページ全体に一貫した文脈が読み取れなくて、読み終わったあとに「で、結局揚力ってどうやって発生するの?」ってなる

曖昧というか章立てと話の順序のまとまりが無いね笑。自分も航空力学の入門書読むまで全く理解できなかった。

追記:と書いたけどざっと見ると、木主へのピッタリの回答あるじゃん。原理に関する誤解説の例、の項がまさに

他スレか迷ったけどここで。航空機のRWRで、指令誘導SAMの発射警報が鳴る理由が今だに理解できない。特にIRSTでロックして撃った場合って、誘導用の弱い電波(通信用と似たような物じゃないかと解釈している)しか出てないはずだよね?SARH用みたいな反射波を捉えるための電波なら強度があるはずだけど、SACLOSの操縦電波ってそれほど指向性も強度もなさそうだと考えた。

DCSだとレイピアみたいな光学追尾指令誘導のミサイルは鳴らなかった気がする

レーザー照準ポッドはどのような仕組みで目標を捉え続けるのでしょうか。照射しているレーザー自体に目標と背景を区別する働きがあるのか、それともレーザーは照射しているだけで追従はカメラで行うのでしょうか。どこで追従性能に差が出るのかを知りたいです。

追従はカメラで、レーザーは測距や爆弾への照準のために照射してるだけのはず

自分の昔のうろ覚えとwikipediaでの個人的おさらいを含むから話半分で聞いてほしいが…レーザーが直接当たってる点からの反射をセンサー類で感知することで、その反射元、つまり指示のためにレーザー当ててるポイントはまさにここです!っていうのをメカの側で認識するのがレーザー照準システムじゃなかったか。センサーが感知と認識を継続できる範囲なら、レーザーの照射ポイントはある程度動かしちゃっても大丈夫。例えばGPS誘導の爆弾はGPS上で指定された固定位置に誘導され続けるけど、レーザー誘導の爆弾ならレーザー照準器でポイントし続けられれば、車両みたいに移動する目標も爆弾が落ちてる最中でも継続して捕捉し続けられるはず。

追従性というのであれば、おそらくは機体や爆弾のセンサー類の性能次第かも?或いは照準に対して機体や爆弾自体がどこまで機動をついていかせられるかも関係あるんだろうか?なんて考えたりもする。地上で歩兵が扱うレーザー照準器だと、その歩兵がちゃんと目標の識別と照射の追従ができるかも重要だろうななんて。自分はペイヴウェイとJDAMみたいなスマート爆弾の誘導システムの比較記事とかで概略を知ったから、その辺の本や記事を探すとわかりやすい説明が見つかるかもしれない。

ありがとうございます。レーザーによる照射先への測距の機能はあるが、追従自体はカメラで、両方のセンサー性能によって複合的に追従しているものと理解しました。

現用の自衛隊機でF-15とF-35の比較はよく聞くけど、それぞれに違う特性があるから一概にどっちの勝ちとは言えないことは承知したうえで聞きたいんだが、そのうえでF-15の継続運用の強みは何だろう。個人的には、なんだかんだで巨大な双発のF-15の方がいろんなキャパに優れてるんじゃないかとは思ってるんだが。機体が大柄な分、例えば航続能力に差があるとか、電子機器の搭載スペースや電気的な出力の大きさでレーダーの出力等に差が出るとか。

空自のF-15Jは古いから好きなだけ使い潰せるのが強み、大日本帝国海軍の金剛型みたいな感じ。

手元に既に100機あって、防空には最低限の性能があって、保守整備も(新機材+保守部品の在庫問題とか抱えてる)F-35に比べればノウハウの蓄積やpremsip機を部品取りに出来たりと容易な面がある事。逆に今のF-15を改修機含めて全部F-35に置き換えるのは納品ペースと予算的に厳しい。対中の場合、沖縄や九州の基地に虎の子F-35を配置してスクランブルで機材と金銭を摩耗した挙句、開戦劈頭の弾道ミサイル、巡航ミサイル、無人機の飽和攻撃で潰されてはコスパ悪いよね、だったら沖縄はF-15で良いんじゃない?って話もあると思う

言いたいことは上の枝がだいたい言ってくれてるので能力面での補足だけ。F-15Jの航続距離は防衛省公式サイトだと4600kmとなってるが、これは増槽3本形態での数値で胴体内タンクだけだと恐らく半分強まで減るし、実戦形態でミサイル積めばその分さらに減るので実はF-35と大差なくなってしまう。(しかもF-35の側はミサイルを積んでもウェポンベイなので空気抵抗が増えない)電子機器についても、半導体の発展で消費電力と冷却が大きな問題になってるのが現状。これについてはF-35側もF135エンジンの冷却・発電能力がBlock3F以降の能力向上計画において不十分という話もあるくらいシビアで、いくら双発とはいえ半世紀前の設計のF100エンジンが果たしてどこまで搭載電子機器の消費電力増加に耐えられるか疑問。レーダーは言うまでもないけど、この期に及んで機械式のAPG-63とAESAかつAPG-77に次いで大直径のAPG-81では雲泥の差...つまり、F-15は機体寿命を擦り減らす平時のスクランブルで使いつぶしたり損耗前提のとこに置いとくくらいしか使い道はないかな

今年中には第4世代のIRAAMが実装されると思うんだけれどAIM-9X、ASRAAM、IRIS-T、R-74、AAM-5、python-5それぞれゲーム内に実装された際の個性というか特徴みたいなのあるかな?

今年?来年じゃなくて?まぁそれはさておきAIM-9X,IRIS-T,R-74,PL-10は近距離向きで、MICA-IR,ASRAAM,Python4/5は中遠距離向けになると思うんだよね

まあ間違いなく最長射程になりそうなのはASRAAMで機動力ツヨツヨ系になりそうなのはR-74/IRIS-T/AAM-5か。AIM-9Xは中道寄りになりそうな気がしてる。まあどれにしろ今のIRAAMの射程は超えてくるだろうね

射程はどっちみちどれも9Mよりは長いよ。まあ空気抵抗が低くなりがちと言っても、せいぜい2とか2.2ぐらいだろうけどね。

アスラームについてなんだけど、イギリスのスカイセイバーが使うCAMMはアスラームをARHにしたやつリンクらしく、どうやらウォーサンダー内だとCAMM無印は9Xの2倍近い推力を持っているらしい?ブースター噴射時間も9Xが5.2秒くらいでCAMM無印は4秒だとか。空気抵抗の値?は1.15でAoAも翼面積も小さめみたいだから、重量は軽くてもギリギリまで抵抗を減らした感じで射程を伸ばしてるのかも。

そういやそうだったな。11kgの重量増はどこから来てるんだろうな… 終末重量もAIM-9Xより4kgぐらいしか重くないし、どうもかなり高めに見積もられてる気がするな。空気抵抗はこんなもんだろうな。にしても翼面積係数1.075はマジで小さいな…

追記:そもそも30cm延長とロケットモーターの変更が入ってるらしい。惑星のCAMMは-ERも含めて2.9mのままだから、これはおかしいな。

うーむ、IR誘導からARH誘導に変えるとシーカーとか電子機器やアレコレで重くなるのかも?ARHじゃなくてSARHにはなるけど、ソ連のR-23/24/27はIR型よりもSARH型の方が重くなってるみたい

SAMはブースター強化されてる分航空機用より重いんじゃないの?

鮫ミサイル計算機で単純に11kg減らしたCAMMをASRAAMと仮定して同じくSAM仕様をそのまま突っ込んだAIM-9X・IRIS-T・Python5とゲーム内ミサイル比較してみてるけど、加速が良すぎてエネルギー浪費してるけど明確に一番よく飛ぶな。でもやっぱバランスがよさそうなのは9Xで、IRIS-TとPy5が実用領域(M1.0>)でほぼ同等って感じ。ただ一番飛ばないIRIS-Tでさえ9Mが60秒かけてヘロヘロになって届く距離を40秒でより高速(といってもヘロヘロ)越えてるので、やっぱ次世代ミサイルはスゲーわ

ASRAAMは抗力とかを抑えて飛ぶようにしてる感じか、にしてもデカいストレーキのあるIRIS-Tが現状1番飛ばないとなるとAAM-5やPL-10は次世代SRMの中でも飛ばない部類になるんだろうか

おそらくそうなる。なので上のほうで予想した通り射程がIRIS-T系<9X<ASRAAMで機動性はその逆、といった塩梅になると思う。単純な飛行距離だけでいうと、ASRAAM以外はMICAの2/3ぐらいって感じ。

やっぱりIRミサイルの遠投はミカIRのラファールとアスラームのEF2000で頂上決戦かぁ

ただでさえ現状強いラファールが、MRMと同等の射程で他のSRMにも負けない機動性のMICA-IRを手に入れるとなると結局最強な気がする、あと遠距離性能があるとしてもASRAAMってTVC無し後翼のみのでなんで50G(CAMM)も曲がるんだろ?やっぱり軽くて空気抵抗が少ないのがミサイル的には正義なのかな?個人的には日空やっててAAM-5の性能気になってるんだけど、弱くとはならなくとも結構特徴の無いミサイルなりそうなのが残念…

RWRって自分ではない味方へのミサイルの誘導電波も拾うんでしたよね?LAUNCH警報が頻繁に鳴ってて回避行動してもミサイル回避表示が出ないことがよくあります

レーダー波ってそんなに厳密に照射されてるわけではないから、ミサイルとか発射母機から見た目標近辺の機体はみんな反応する。

ですよね、RWR鳴るから律義に避けるとヘロヘロになるし、多分自分じゃないと思ってると自分にミサイル来てたりで難しい

本当はここは実機関連の話をするところなのでゲーム的な話はBVR板の方で主に取り扱うんだけど、ゲーム的にはRWR表示から敵ミサイルの状況を頭の中でシミュレートできるといいね。ミサイルは理想状態(彼我が共に直進している状態)なら相対角は変化しないのでちょっと直進してみて方向が変わらないならまっすぐこっちへ向かってきてるし、例えばビームしてるときに反応が後ろに流れたら回避できた、またはエネルギー不足と考えられる。

本当だ実機がメインって書いてあった、勘違いしてました申し訳ないです。時間経過によるRWRの反応の変化から逆算かなるほど... 試してみます、ありがとうございます

AESAレーダーって超高速スキャンでタイフーンのなんか従来なら8秒かかってたのが1秒以下とか見たけど照射される側からしたらそんな高頻度でレーダー波来るならRWRがハードロックと勘違いしてロック警報鳴らしたりしないの?

AESAは大雑把に言うとそもそも大量のセンサー素子が個別のレーダーと処理をするもので現実では超高周波で変調していてRWRは旧来のものだとノイズと勘違いしてしまう。LIPって言うらしい。そもそもWTみたいにAESAは検知出来ないらしい。これ以上は専門知識を持った有志に頼む。

その辺はもう機密の壁の向こう側なんじゃないかな...

最近起こった中国機による自衛隊機のレーダー照射もAESAの特殊な照射をF15のRWRがハードロックと勘違いした可能性も指摘されてるし、検知できないことは無いんじゃない?

航空機の航続距離と戦闘半径って理想的な条件のデータなの?それとも現実に即した条件?ある戦闘爆撃機の戦闘半径計算のために色々調べてたんだけど、武装や増槽の有無、飛行する高度によってかなり変わるのに、測定条件の説明なく航続距離〇〇キロ、戦闘半径〇〇キロみたいな記述の資料ばかりで、これが有意義なデータなのか判断に困ってる。特に攻撃機や戦爆だと低空侵攻が必須な機体も多いから、理想的な条件で論じられないから難しい

機体の持っている巡航速度・高度を使って機体の状態(燃料の増減や増槽・爆装などの有無)ごとに航続距離を実測して、さらにそれをもとに戦闘半径を出します。状態ごとの数値は機体のマニュアルなどにはありますが、書籍等では端折られて最大航続距離だけが載っている事が多いです

1枝の言うように、状態ごとのデータから自分で航続能力を割り出す方が良いかもしれんし、マニア的にはそっちの方が楽しいかもしれんな。機体によってはほとんどデータが分からん場合もあるから大変だが…。ただ、突き詰めるとおそらく理想値を割り出すのは航空関係の本職の人じゃないと難しいんじゃないか?

あと、木が計算したいのが実任務想定なのか理論的な最高値なのか?そこが気になる。現実的にそんな条件では飛ばんけど理論的な最適値が載ってる場合と、理論的にはもっと飛べるけど運用国の戦略からこの条件で飛ぶって想定値で載ってる場合があるから、調べる時は混同しないように要注意な。ガチ計算すると普通に飛んでも増槽付きの往路と増槽無しで弾薬も燃料も消費した復路で燃費も違ったり、基本的な巡航速度も何パターンかある場合もある。というか、差し支えなければ具体的にどこの国で運用してる(された)どの機種か明かしてくれれば相談に乗りやすい人もいるかもしれんぞ。

そもそも航空機の行動半径って距離より滞空時間の方が重要。極端な話ヘリなんて低速飛行やホバリングする訳だから飛行場から10kmしか離れてないけど燃料ギリギリです帰ります何て事もある。本気で行動半径計算したいなら燃料搭載量と飛行プロファイルや武装形態による燃料消費量から滞空時間求めてこれなら○時間飛べるから×km飛べるみたいな計算の方が割り出しやすい。

枝のお二人ありがとう、Su-7について動画作る過程で爆装したMIG15/17(北朝鮮で現役、中東戦争とかでも使われてたみたい)の戦闘半径(実任務想定)を割り出したいんだけど、特に戦爆として運用した資料が無くてどうするか迷ってる。Su-7の方はこういう資料を買って写真みたいなデータは見つけられた(片方はエクセルで航続距離だけ抜き出したやつ)

書いてるうちに三人に増えてた、枝3もありがとう。あと、この二つのデータからSu-7BMKの戦闘半径をHi-Hi-Hiで400km、Hi-Lo-Hiで250kmと推定したんだけど、ちょっと余裕なさすぎかな?一応印パ紛争で増槽を大型に&武装制限して300km行って帰ってきたみたいではある

戦後機は詳しくないから門外漢の考えたことと思って半分聞き流してほしいんだが…BMKがクリーンで航続1000㎞、なら何も考えずに往復で単純に半分にしたら500㎞だが、実際は巡航飛行時以外の分を引いて、さらに機体重量や残燃料に余裕を持つべきと考えると…400㎞は長すぎる気がするし、頑張って300km、特殊な臨時任務とかの事情は抜きで標準的な任務運用なら200~250㎞くらいが妥当かなと思ってみたりはする。有名な零戦なら、ガ島戦の1000㎞(約540海里)進出はギリギリの臨時任務で、標準の想定は洋上戦の200海里進出だから、ギリギリ最大値の2分の1から3分の1程度が目安になるんだろうか?流石にWW2レシプロと戦後ジェットは結構違うのか?

あと、wikipediaのMIG-15bisの諸元見てきたんだが…通常航続1200㎞、増槽つけて1976㎞で700㎞の差があるという事は、増槽の容量が700㎞分だとすれば最大ギリギリは700㎞進出(往路の増槽700㎞分・復路の機内燃料700㎞分、後は戦闘と離着陸時等合わせた余裕?)くらいか?実任務ではもう何割か引いて余裕を作るだろうから実際は戦闘機としては300~400㎞くらい?爆戦運用なら…いや、どうだろう?戦後ジェットで50~100㎏程度の爆弾なら、増槽で航続力に余裕作れば爆装でそこまで航続力は落とさずに済むのか?F86とか資料の多そうな機体で実際の運用の数値から類推ができそうか? …色々考えたんだが、門外漢だから何とも言えん。まあ参考程度で聞き流してな…

日本のF-15ってJSIへの改修をこれ以上推進する価値ってあるの?JSIってF-35より安くて早く配備できるから、F-35のブロック4とかGCAPが揃うまでの繋ぎの戦闘機で、新しい戦闘機が揃った後もJASSM積んで攻撃機として使えるのがメリットだと思ってるんだけど、部品の枯渇やストライキや値段の高騰で、安くない&納期遅いで繋ぎとしての役割を果たせないから、もう他の手段を考えないと行けない気がする

単純に保有機数の問題。現状ですらぎりぎりでローテーション組んでるのにこれ以上減らせないから延命措置してる。

改修していないF-15Jの退役もそろそろ始まるみたいだし、ヤバいよね。F-15EXを買えば...みたいな意見もあるけどF-35とかGCAPの調達にしわ寄せが行く(15EXを買ったからF-35とGCAPを減らそう、みたいな)だろうし、まとまった数が揃うのも時間がかかるし、F-15EXを買ったらF-15系を2080年くらいまで使うことになりそうだし...

そもそもEX作れるならJSIもとっくに納入されてるんじゃね、有ってもF-15のMSIP以降の中古買うとかが限界なんじゃない?

空自が3機種配備の方針を変えない限り35では代替できないんよねぇ

トラブルやインシデントが起きたときの飛行停止措置を考えると3機種以下になる可能性は今のところほぼないね

F-15とF-2がそれぞれ別の問題で飛行停止になった時にF-4で遣り繰りした事もあったしな

なんだかんだでそれぞれ機種ごとに別のメリットがあると思えば、最優良の一機種に統一ってやっぱ難しいんだな‥‥航空機以外でも兵器は同じように見えるタイプで複数系統あること多いよな。