「相互促進的」であれば、両者とも活動が高まるのではないでしょうか。一方のシナプスが活動性が高めると、他方のシナプスは活動を低下させていくということが、あの論文で書かれていたことかと思います。そうであれば「相互促進的」ではなく「相互作用的関係」と記述するべきだと思います。言葉の選び方は大切です。あなたの考察が適切に評価されないと、もったいないですよ。

3点差し上げます。

課題1: 教科書が目的にしていたのは「臨界期とはどういう概念であるか」であり、「臨界期を示す事例としてどういうものであるか」ではないと思います。よって、事例を挙げるこのような書き方だと、情報を増やしているだけという評価が得られてしまいます。むしろ教科書の120ページに「愛着やコミュニケーションなどの人間の発達にとって重要な能力には、臨界期が存在するのかもしれない」という部分を引用して、「この情報がここへの解答だ」と主張した方がよかったのではないでしょうか。教科書が疑問を提示しながら解答を示していない部分を補填した価値があると思います。

「情報処理を循環的に捉えている」とご自身で書いているように、社会的情報処理モデルは発達に関する学説ではなく、情報処理に関する学説ではないかと思います。なぜこれが発達の学説だと思うのか、その理由を考えてみることが必要かと思います。「この学説が間違っていたら、こちら」という書き方はよくないと思います。自分自身で理解できていないからです。他人から評価をもらっても、ただ「あっていた」で終わってしまいます。 「「均衡-不均衡-再均衡」の過程を経て能力を獲得し、次の段階へ移行する」ことはわかりましたが、これがどうして右肩上がりといえるのでしょうか。右肩上がりと主張する根拠が薄い説明ではないかと思います。右肩上がりであるというには、「未熟から成熟へ」という特徴づけが可能かどうかにかかっていると思いますが、この学説のどこにそれは表れていますか。

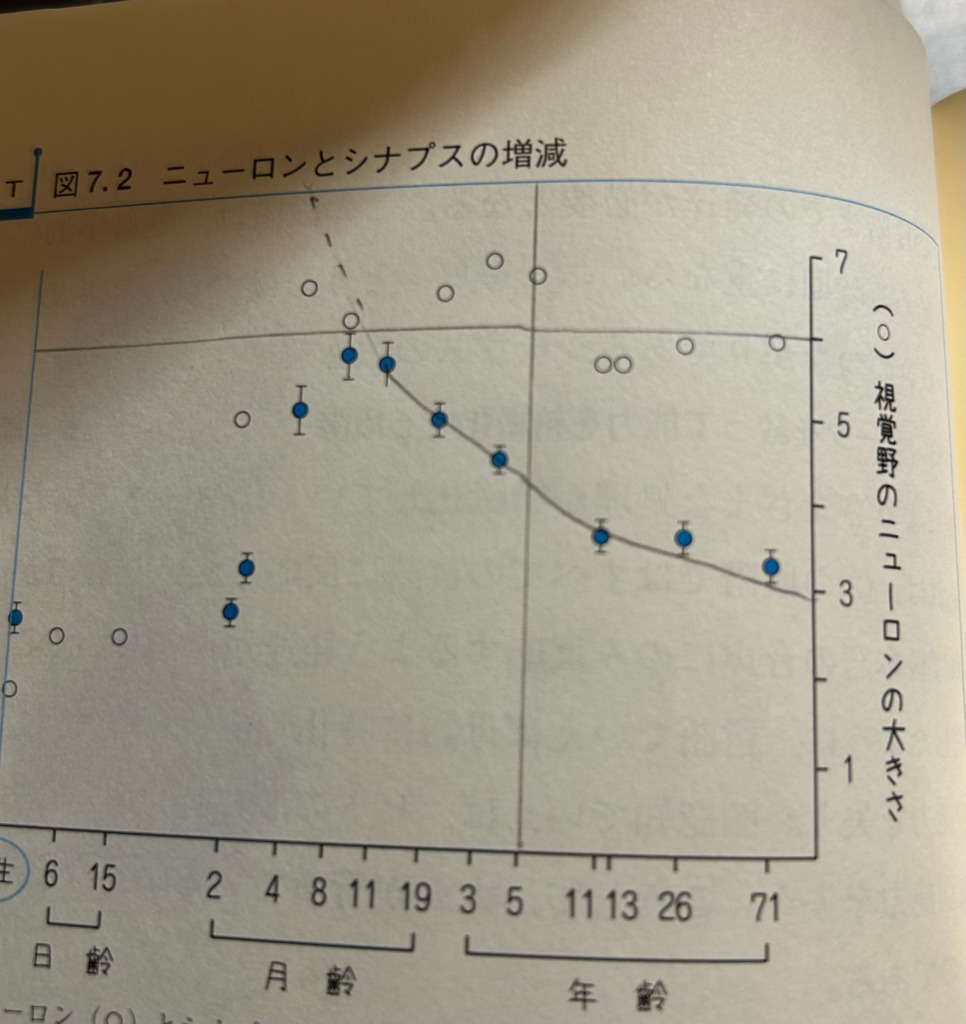

多少の増減は「誤差」とみなすのは、データの読み取りの常套です。私も多分そうではないかなと思います。ただこの図は不親切で、誤差であるかどうかの判断がつきにくくなっています。通常は「エラーバー」を各点のところにつけ、データがどのぐらいの範囲に広がっているか(標準偏差とか四分位偏差)を示すようにします。質問者の方も、このような情報があれば疑問を抱くことがなかったかも知れないですね。 図表の読み取りは大切な技能です。結果だけを鵜呑みにするのでなく、どういうデータが得られたのかに注意して、主張を吟味する訓練をこれからもしてください。

5点差し上げます。

私もコメントしました。参考にしてください。>> 1102 質問してくれてありがとうございました。

課題1: ピアジェの学説を事細かく紹介する意義はどこにありますか。ピアジェの学説については詳しく知れますが、発達段階論とはどういう考え方なのかを説明しているわけではないので、理解が深まるかどうか疑問です。 課題2: 「一つ一つの段階を得て発達している」という根拠づけは曖昧な言い方です。これまでも同様の投稿がありました。参照してください。 この書き手は誰ですか。誰かのブログのようですよ。学術的な信憑性を疑うべきかと思います。

2点差し上げます。

課題1: 「生涯発達について」どんな「理解が深まる」のですか。どうして「エリクソンのライフサイクルをどんなものか理解することで、生涯発達について理解が深まる」のか、判然としません。またこの情報の教科書理解への貢献についてはどうですか。 商業サイトではありませんか。 課題2: 「発達段階を一つ一つ踏んでいる」のであれば、エリクソン理論も同様ではないでしょうか。「階段を上っていく」という形容が、どうしてこの学説に該当すると思いますか。それが書かれていないように思われます。

4点差し上げます。

課題1: 敏感期が環境要因かどうかは疑問ですが、発達について論じる際しばしば考慮される「遺伝」と「環境」の片方に、教科書では全く言及がなされていないというのは事実です。詳述しすぎると教科書のレベルを超えてしまいますが、「遺伝要因も関与する」程度のことは言われていてもよいですね。 課題2: 「段階的に能力を獲得する」という特徴づけが曖昧です。「右肩上がりの発達観」は、「未熟から成熟(よりよくなる)」「できない状態からできる状態へ」という特徴づけが可能です。この学説に該当するものはわかりますか。

6点差し上げます。

課題1: これはアドラー理論で言う「ライフタスク」であって、教科書掲載のエリクソン理論のものではありません。この勘違いは以前の投稿にも見られました。そのコメントを参照してください。 課題2: ここで語られている「生涯発達理論」は、教科書のエリクソンの理論と同じです。 「発達とは得ることだけでは無い」とは、「削ぎ落とされることがある」という意味ですが、その部分はこの学説にありましたか。

課題1: 「シナプスの数は8ヶ月で最大になった後、青年期に向けて徐々に減っていき、その後成人のレベルで生涯をすごす。という教科書の書き込みに対して、なぜ青年期に向けて徐々に減っていくのかという問いの答え」になっていますか。この記事のどの部分が答えになりますか。「記事を読めばわかる」風に書くのではなく、「この部分」がわかるように書くとよいと思います。

解答ありがとうございます。「個人のデータではなく胎児一人、乳児一人、のように複数人からデータを採取した」とはわかりにくいのですが、「一人の人を加齢と共に追いかけてデータを採取した」のではなく「さまざまな年齢にある複数の人からデータを採取した」という意味でしょうか。しかし、そのようなデータの採取の違いによって、質問者の疑問がどのように解決されるのかがよくわからないです。

課題1: 「臨界期についてより知ること」でなぜ「理解が深まる」のですか。情報が増えたからといって、理解が深まるとは限りません。どういうところについて、どう理解が深まるのでしょうか。 この記事は商業サイトではないでしょうか。 課題2: 「愛着行動」は学説なのですか。「段階的に成長していく」ことを根拠にすることについては、これまでの投稿で曖昧さを指摘したと思います。参考にしてください。 これも商業サイトではないでしょうか。

課題1: 「なぜ増やしてから減らすのか」の理由はどこですか。また、「精神疾患のリスクの軽減」という意図的な目的を持って人はシナプス刈り込みをしていないと思うのですが。 課題2: 「生きていくことや成長することを学習といっている」のは、学説のどこでですか。「記事を読めばわかる」風の書き方にしないで、「この部分」というものを引用して語ってください。この理論が「右肩上がりの発達段階論」なのかどうか判断できなくなっています。

課題1: 「危機を乗り越えていく」とは言え、常に成功するとは限らない。ではうまくいかなかった時はどうなるのか。このような疑問を教科書を読んでいて思う人もいるでしょう。ここに応えるための情報ではないかと思いました。 課題2: なるほど。削ぎ落とされる部分がどれであるかよくわかりました。

解答ありがとうございます。「同じ理論を指したもの」であることは明確になったようです。

課題1: あなたが紹介しているのはピアジェ学説で、発達段階論の一つでしかありません。ピアジェ学説について詳述することは、発達段階論について補足をしていることにはならないです。 課題2: ピアジェの発達論は教科書で紹介されています。教科書に載っていないものを紹介してもらう課題だったと思います。

課題1: 学習の期限が「臨界期」のような厳格なものでなく、「敏感期」のような多少緩やかであることの神経学的基盤を示したことが貢献ということですか。情報それ自体としては興味深く、重要だと思います。しかし課題1は教科書理解への貢献を述べる課題です。ここについて触れてください。 課題2: 「段々と発達していく」という表現に代わる、もっと適切な表現はないかと思っていました。誰も言わないので言いますが、「未熟なものが成熟(熟達)していく」という表現はどうだろうかと思います。右肩上がりの発達論とは、この表現で端的に表されると思いました。 再投稿の場合、以前の投稿は消さないでください。対照ができなくなります。

「発達心理学」の採点対象となる投稿は締め切りました。続いて「感情心理学」に取り組んでください。

>>1054第7章 再投稿 問題2社会文化的発達観の学説を紹介します。 社会文化的発達観とは、教育は文化的な価値観に基づいており、社会文化的発達観では、学習環境や教育制度が個人の発達に与える影響が重要視され、人間の発達において、社会的な関わり、つまりコミュニケーションの重要性を強調する理論です。 「社会的相互行為への発達的アプローチ : 社会のなかで発達するロボットの可能性(<特集>社会的相互行為)」小嶋, 高田(2001) https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/16/6/16_812/_article/-char/ja/ 社会の発展や変化から、歴史的な出来事や文化の変遷などによって循環的なパターンを示す、円環としての発達観に該当します。

>> 999

返信頂き、ありがとうございます。

課題1. 敏感期とは、ある特定のことを学習する際の容易度が徐々に衰退していくものを指します。

出典:藤原保監,「最新 心理学辞典」,2013,平凡社.

課題2. 成長と共に、1人でできることが増えていき、発達の最近接領域は変化していくため、右肩上がりの発達観に該当されるものだと考えました。また、ライフサイクルを通して、できないことが増えていく場合にも最近接領域は変化するので、円環的発達観にも該当されるものだと考えました。

出典:相馬花恵・板口典弘,「発達心理学 こころの展開とその支援」2022,講談社.

第7章 発達心理学

課題1:臨界期と敏感期について補足します。用語が強すぎるという理由から臨界期の代わりに敏感期という言葉が用いられることが多いと教科書には記載されていましたが、動物行動学者ローレンツや神経生理学者のヒュ-ベルなどが、動物実験で臨界期の事実を明らかにし、共通の意味を持つものとして語られています。出典:http://monte.op-gt.com/monte/monte_06.html

課題2:「右肩上がりの発達観」に関する学説としてレフ・ヴィゴツキーの最近接発達領域(ZPD)を紹介します。最近接発達領域とは他者との関係において「あることができる(=わかる)」という行為の水準ないしは領域のことである。出典:https://navymule9.sakura.ne.jp/090113ZPD.html

第7章 発達心理学 課題1 知覚的狭窄化についての補足情報。 共感覚(synesthesia)とは、生後発達期に起こるべき脳内の神経結合(シナプス)の刈り込みが不完全なために生じる可能性があることを、ニューロインテリジェンス国際研究機構(IRCN)のヘンシュ貴雄機構長とカナダの共同研究チームは発見しました。共感覚を持つ成人では、ある刺激を受けた際に通常以外の別の知覚も認識します。例えば、共感覚者では特定の音を聴いたとき特別な色が見えます。また、共感覚を持つ成人では自閉症に似た特性が多くみられることから、シナプス刈り込みに関する臨界期可塑性の異常を示す指標として知覚的狭小化の低下が有効であるという新仮説を提供し、この現象は自閉症患者でも起こり得ていることを示唆しました。 https://ircn.jp/pressrelease/20200422-hensch 教科書では人間に必要なくなった能力を失う過程としているが、ある意味では人間の退化している部分であるのではないかと感じた。

課題2 フロイトの発達理論についての説明(右肩上がりの発達観) フロイトは、リビドー(性的エネルギー)が年齢に応じた身体的諸器官を通じて放出されると考える「心理-性的・心理-生物学的発達論」を提唱しました。また、各発達期における、「固着」や「退行」によって性格や病理を説明しました。 1.口唇期:0~1歳 母親との接触が見られ、依存的受動的な特徴が形成される時期。 2.肛門気:1~3歳 排泄の「トイレットトレーニング」の時期、主張的能動的特徴のけいせいがされる。 3.エディプス期:4~6歳 「エディプスコンプレックス」(異性の親に対する性愛的愛着を抱き、同性の親に対するライバル意識や嫉妬を抱く)が生じ、性的な役割が生じる。 4.潜伏期:6歳~思春期 性欲動が抑圧され、社会的規範の学習や知的活動にエネルギーが注がれる時期。 5.性愛期:思春~青年期 口唇期、肛門期、エディプス期の部分的欲動が統合され、性器性欲が優位となる。全人格を認めた性愛が完成する。 https://psychologist.x0.com/terms/143.html このフロイトの発達理論は段階的に発達していくため、右肩上がりの発達観であると考えた。

>> 1012 Q.エリクソンの理論、呼び方沢山あるけど何かを違いはあるの? A.一緒の理論であると考えて問題無いと思います。呼び方が執筆者によって変わる理由としては3点考えられます。 1.翻訳 恐らく名称としては心理社会的発達理論(psychosocial development)が適切です。 ですが、外国の人名などが資料によってまちまちになるように、翻訳者によって名称が変わっている可能性があります。 2.総合的名称 今回例示して貰った中ですと、ライフサイクル論がこれに当たります。ライフサイクル論自体は同様の考えを纏める総合的な名称です。例えば生涯発達について論じている理論は全てライフサイクル論に属します。他にこれが属する理論には段階的に分割する発達段階理論、ゆっくり積み重ねる漸成的発達理論という区分が存在します。ですが、今回の場合"エリクソン"の、と数多のライフサイクル論のうち1つ指定する事で、実質的に同じ物を指しています。 3.重視する側面 これが名称がまちまちな理由として最も適切だと考えられます。自我発達理論として紹介された文献を参照しましたが、その文献の要旨は、自我の認識によって心理社会的発達理論を強化する、というものでした。つまり、エリクソンの理論のうち"自我"を重視する論説なのです。このように、心理社会的発達理論の円環的、段階的、漸成的、...等の様々な側面のうち、どの側面を論文にて取り上げるか、重要視しているかが名称に現れているのだと考えられます。

以上3点は、その他様々な理論の名称の差を考える上で共通する点ですので、覚えておくと役に立つかもしれません。 これらの情報が、理解の一助になれば幸いです。

第7章 発達心理学 課題1 「臨界期」についての補足 臨界期は、特定の発達や学習が最も容易に行われる期間を示し、この期間内に特定の経験が得られないと、後の発達や学習が難しくなるとされている。 例えば、言語習得の場合、幼少期が言語を獲得する上での重要な臨界期であり、幼少期における言語刺激が不足すると、後の言語習得が困難になる可能性がある。同様に、視覚の発達においても、適切な視覚刺激が不足すると、視覚系の正常な発達が妨げられることがある。ただし、臨界期はすべての発達領域に一概に当てはまるわけではなく、個々の発達や学習においても異なる臨界期が存在することがある。 出典 https://www.brainglish-intlschool.com/

人間の発達にとって重要な能力には、臨界期が存在するかもしれないが、幼少期の言語習得によって個々での差が大きく異なると思う。

7章 発達心理学の課題

課題2 「右肩上がりの発達観」に該当する学説として、アメリカの心理学者エリクソンが提唱した「心理社会的発達理論」が挙げられます。 この学説は、人間の発達を8つの段階に分け、それぞれの段階での発達課題を提示するものです。例えば、幼児期の段階では、信頼性と不信感の発達課題があります。この学説は、人間の発達が右肩上がりに進むという考え方に基づいています。 出典:https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyoiku1932/52/4/52_4_396/_pdf

第7章 発達心理学 課題1 エクソンのライフサイクルのライフタスクについて補足します。 ライフタスクには、「発達課題」、「心理社会的危機」、「人格的活力」の3つがあり、「発達課題」はそれぞれの発達段階においての達成すべき課題。心理社会的危機」は「発達課題」に対する葛藤であり、相対する感情や心理状態である。「人格的活力」は、「発達課題」をクリアすることや、「心理社会的危機」を理解し、受け入れることによって得られるもので、次の段階への発達につながる重要なものである。言い換えれば、「よりよく生きて行くための力」である。 これらの危機を乗り越えることで次の段階へ進み、生涯を通じて発達していくというのがライフサイクル論の考え方である。

参照文献:小沢一仁(2014)教育心理学的視点からエリクソンのライフサイクル論及びアイデンティティ概念を検討する

7章 発達心理学 課題1 「エリクソン」「臨界期」について追加情報を述べる。 既に述べられている基礎的な情報は省略し、鍵と考えられる2点について記述する。 1.エリクソンは、人の発達は様々な方向へ分化し成長するもの(漸成説)であると考え、その上で各機能ごとに分化、成長のタイミングには適切な期間(臨界期)があるとした。 8つある各発達段階の時期はそれぞれ対応する機能の臨界期に合わせて設定されている。 2.更にエリクソンは人の発達を一個体で終わるのものではなく種として、生物、社会的に捉えた。つまり、人の発達には次の世代への継承(生殖性)が含まれるため、バトンを受け継ぐリレーの様に円環を築く事ができると考えた。 これは教科書で円環としての生涯発達でライフサイクルが紹介されている一因であると考えられる。

上記の情報を追記すべき理由 1.発達全体に共通する考えである"漸成説"についての紹介とそれに付随する重要な概念である"臨界期"の簡単な事前解説をするならエリクソンのライフサイクル論と共に追記するのが本教科書内において適切であると考えた。 2.エリクソンのライフサイクル論を「円環としての生涯発達」として捉える上で、教科書の生物学的な円環の例示だけでは不十分であり、実際の発達段階の課題に絡めて具体的に例示すべきだと考えた。

課題1補足:もし具体的に8段階を載せるなら、私はエリクソンの理論がフロイトの心理性的発達理論が元であること、8段階の初め5段階がフロイトの理論に対応している事を示すべきであると考える。なぜなら上記の情報を追記する事は、発達論の1つが拡張されライフサイクル論となった前例を知ることができ、様々な発達観の違いや関係性の理解に貢献するからである。 フロイトの心理性的発達理論については課題2を参照。

課題2 3つのどれにも該当しない発達論として、フロイトの心理性的発達理論を紹介する。 同一人物が提唱した理論に精神分析理論があり、本理論の基礎となる理論である。精神分析理論は人の行動の基盤に無意識、特に性的欲求(リビドー)を想定する。 心理性的発達理論は、リビドー的に発達が5段階に分けられるとし、それに対応して人格形成を説明する理論である。5段階は「口唇期(2歳まで)」「肛門期(2~3歳)」「男根期(3~6歳)」「潜在期(7~12歳)」「性器期(13歳以降)」である。口唇期から男根期では対応する各期間でリビドーが解消されるとされ、それらを通した気付きの有無や執着傾向によって人格形成の方向性の変化を説明している。潜在期はリビドーの働きが抑圧され、社会的規範の学習や知的活動に関心が向けられる。性器期では口唇期から男根期までの部分的欲動が統合される。 またある段階で刺激が不十分であると"固着"を起こし次の段階へ進めない。また過剰であると"退行(防衛機制の一つ)"を起こし、前の段階へ戻ってしまい、その時期特有の行動をとる。これは発達段階の可逆性を示すものであり、確かに発達段階論であることを表すが、向上のみを考える「右肩上がりの発達段階論」の考えとは相反する。 また、この理論で説明されているのは広く捉えられた資料でも青年期までであり、生物の成長、生殖に伴う変化がひと回りする間の様子については示されていない。よって「円環としての生涯発達論」とも言い難い。 だが、喪失による特化の発達観である「脳科学的発達観」は、動作確認をする様に各器官を一つづつ働かせ、全て切り最後に統合し、より良い形にするという点で今回紹介した理論と似た要素が認められる。とはいえ今回の理論での機能は、潜在期などでも完全に喪失されるのではなく、実際には"抑圧"や"注意が向けられない"といった形である。よって、本理論はこの発達観にも属さないと考えられる。 以上の理由より、私はフロイトの心理性的発達理論を3つのどれにも該当しない発達論として紹介した。

出典1:中道圭人・小川翔大(2021)「教育職・心理職のための発達心理学」ナカニシヤ出版 出典2:日本心理学諸学会連合 心理学検定局編(2022)「心理学検定基本キーワード改訂版」実務教育出版

補足と感想 今回挙げられた3つの発達観だが、これが発達として正しい形だ!と言えるものは存在しない。それぞれの発達観は、各発達傾向を説明する上で、分かり易いイメージの"視点"として捉えるべきである。心理学の分野ではキャノン=バード、ジェームズ=ランゲ説などの様に対立する2理論が多々ある。だがそれでも、事例によってどちらもあり得るという結論に至る、または折衷、統合的な理論が登場する場合が多い。そう考えると、今回述べられた発達論の中には、幾つかの発達観の要素を含む統合的な理論があるかもしれないと思い至った。

課題1 私は知覚的狭窄化について補足説明をする。私たちは成長と共に必要ではなくなったものを失い、代わりに得て発達した、アーヘンズの実験では、生後7ヶ月の赤ちゃんを対象に行った実験では、反対に微笑みよりも恐怖の表情を好んで見た。微笑みは親がよくする肯定的な表情のため好むのは自然だが、否定的な反応を好んで見るようになるのは不自然である、なぜそうなってしまうかと言うと、微笑みは常に見ているものなので赤ちゃんは見慣れてしまい、あまり反応しなくなる、(必要ではなくなった)しかし成長により、普段見ない恐怖の表情などを好奇心などにより、見る機会の少ない表情に反応するようになる。(発達による) 参考文献

https://kosotatu.jp/赤ちゃんが人の表情を識別するメカニズム/

課題2 バルテスの生涯発達心理学について紹介したい、生涯発達理学とは発達は全生涯を通じて常に獲得(成長)と喪失(衰退)とが相互に関連しあって共在する過程であるとい考えにより、人は死ぬまで変化し続ける存在だという認識を重要視していて、円環としての生涯発達と関連していると考えました。しかしエリクスソンのライフスタイルの考えは個人発達段階に対して、バルテスの考えは個人の意味形成についてで曖昧だと考えてしまいました。 質問も兼ねて提出をしたいです。

発達心理学 課題1 臨界期についての補足 臨界期は、他の時期よりも初期経験の効果が大きく、その効果は永続的で不可逆的なものである。臨界期に継続的に刺激を受けると、神経細胞から軸索が伸び、それぞれの神経細胞と結びついて、細胞集成体という機能的な神経回路網ができると、ドナルド・ヘッブが示した。この機能的な神経回路網によって、臨界期には初期経験の効果が大きくなることがわかる。臨界期ではなぜ初期経験の効果が大きくなるのか、教科書には書かれていなかったため、補足した。

出典 https://bsd.neuroinf.jp/wiki/ヘブ則

心理学検定局編「心理学検定 基本キーワード [改定編]」実務教育出版、2022

課題2 フロイトの「心理性的発達理論」 フロイトは性の欲動に応じて発達段階を5つに分けました。それぞれの段階で、違った性の欲動が起きます。その欲動に対して固着や退行など、それぞれの発達をしながら、消化していく段階をこの理論では示しています。それぞれの段階でそれぞれの欲動を消化する、つまりタスクをこなす形式は、「円環としての発達観」に該当するものだと考えます。

出典 https://www.doho.ac.jp/images/pdf/opencampus/2020/lm0711-ishimaki2.pdf

第7章 発達心理学 課題1 「臨界期」についての補足情報 言語や数学、音感、感覚などに臨界期は存在しており、その臨界期は6歳未満。外国語や数字を処理する能力、絶対音感を育みたいなら、3歳ころから6歳までに始めるのがベスト。言語の臨界期は、少し長くなり12歳頃までと言われている。赤ちゃんは生まれてすぐに母語を獲得し始めるので、早ければ早いほど習得はスムーズ。運動には臨界期はない。 リンク 臨界期が詳しくどのくらいの時期なのか、また、教科書の内容だけだと、臨界期はすべての分野が同じ時期にあると思われてしまうので、対象とする分野によって、臨界期の時期が変わるということを理解できれば誤解を生まず、正しい理解に繋がると思い、補足しました。

課題2 ヴィゴツキーの発達の最近接領域。発達の最近接領域」とは、現在自分一人でやることは難しいが、他人との協同の中であればできることの領域を指します。発達の最近接領域は、現在の発達水準と、将来の発達水準の間の領域とも言えます。こどもの発達を評価するとなると、その発達の評価方法として普通は試験などを思い浮かべると思います。試験は当たり前ですが、自力で解いたもののみが価値があるとみなされます。他人の助けを借りてやった場合は、試験は無効とみなされてしまいます。ヴィゴツキーは、試験でわかるのは「現在の発達水準」であり、そうではなくて他人の助けを借りてできる「将来の発達水準」に着目すべきであります。こどもが協調性を理解していく段階を踏まえて、「右肩上がりの発達段階論」に該当していると考えます。 リンク

>> 1077 質問にお答えいただきありがとうございます。 F23094さんの仰る通り、5歳以降のニューロン・シナプスそれぞれのデータに平均線を引いて今一度データを確認してみると、全体としての傾向がより鮮明に把握して読み取ることが出来ました。 確かに先生の仰っていたように、データに標準偏差とか四分位偏差が示されていれば疑問には思わなかったと思います。私自身質問した段階では、データ間の多少の変化と教科書の記述の矛盾点が気になってしまい、データ収集の誤差か否かばかりを考えてしまってました。 データに対して疑いを持って臨むのも重要ではあると思いますが、データ自体の読み取り方も大切であると気づくことが出来ました。感謝申し上げます。

>> 1001 返信頂きありがとうございます。 前回の投稿の課題1にて私は「シナプスの刈り込みは一得一失の関係ではない」と述べましたが、先生からのご指摘がありましたので、どのような関係性であるかを考えました。

結論から申し上げますとシナプスの刈り込みは、「相互促進的な関係」であると考えます。

参考文献に基づき、「生き残るシナプス前終末」と「刈り込まれるシナプス前終末」の関係は、「相互促進的な関係」と言える理由がいくつかあります。

第一に、これら終末の発達過程を比較すると、生き残る側は神経伝達物質をより多く、より速く放出できるように発達し、一方で刈り込まれる側はその機能が未熟なまま変わりません。 発達過程の比較により生じる生き残る側の優位性が進化の中で刈り込まれる側に影響を及ぼすことで、相互に促進的な関係が生まれると考えます。

また、生き残るシナプス前終末への入力を制限すると、生き残る側の第二段階の発達が見られなくなり、逆に互いの違いが広がる作用があることが参考文献より示唆されています。 したがって、生き残る側への入力制限が互いの違いをより広げ、生き残る側の発達が抑制されるという作用があると考えられます。

これらの要素から、生き残るシナプス前終末と刈り込まれるシナプス前終末の関係は「一得一失的」なものではなく、「相互に影響を与え、進化していく相互促進的なプロセス」であると言えます。

課題1 臨界期について補足します。教科書内では臨界期は6歳未満のこどもの言語の習得や視覚等の感覚の発達にとても敏感な時期で、ここで刺激を充分な量受けていないとその後の発達に影響がある可能性がある。というものです。今回私はその中でも愛情について着目しました。ここを補足する理由は教科書内では機能的な面での臨界期との関係性が大きくあげられていましたが、現代では愛着障害という病気もあるので、臨界期と愛情にも関係性があると考えたからです。臨界期に重要な刺激の情報が増えると理解が深まると考えました。 http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php/gk01905.pdf?file_id=9031#:~:text=ジョン・ボウルビィの愛着理論は、マターナル・デプリケーション,的に追究し た。

ボウルビィの愛着理論では、生後4ヶ月から12ヶ月の母親の手を借りて育たなければ行けない期間に、母親が手をかけないで育ててしまうと心理的にうつな状態となってしまうことを示しています。こどもはまず、母親に抱えられている時間で誰よりも長く母親をみて、観察し覚えます。そこで同時に暖かさや愛情を受けることで、育ちます。また、母親と離れてしまうと、とても大きな喪失感や不幸を得ることも示されていました。大きな刺激を受けるのは、臨界期であることが関係していると考えられます。

このことから、愛情の臨界期は感覚や機能の臨界期よりも早く短いという認識をすることで、愛着障害や精神発達障害を減らすことが出来るのではないかと考えました。6歳までに、イヤイヤ期などを通りますが、それでも根気強く、ダメなものはダメ、いいことをしたら思い切り褒めるなど、愛のある教育をすることで良い子に育つと記載が多くありました。臨界期について、愛情については特に最初の1年を大切にしていくべきだと考えます。

7章 発達心理学の課題 再投稿 >> 985 課題2 クリックとダッジ(Crick&Dodge,1994)が提案した社会的情報処理モデルを紹介する。幼児の仲間関係は遊びの中で育まれ、様々な問題に直面する。そこから、問題の解決を重ねることで仲間との社会性を発達させていく。その問題の解決に用いられるこのモデルには手がかりの符号化・手がかりの表象(解釈)・目標の明確化・反応探索・反応決定・実行の円環するステップがあり、あるステップでうまく反応できなかったり偏ったやり方で反応したりすると社会的行動が発揮できないという考え方をする。各段階ではこれまで獲得・貯蔵してきた知識や社会的スキーマを参照するが、自分の行動が望ましいと考える効果をもたらさない場合は別の情報を取り入れる。一方で、うまくいけば次のための情報として組み込む。そして、次の問題へとサイクルを回す。このように、情報処理を循環的に捉えている。この考えは課せられたタスクを1つずつこなしていく過程を示し、各段階を達成することで社会性を獲得していくこと表しているため右肩上がりの発達観といえるのではないだろうか。 最初の投稿では円環としての発達観として取り上げていたが、循環的な処理を円環と結び付けているだけのように感じたため訂正した。

出典 中道圭人・小川翔大,教育職・心理職のための発達心理学,2021,ナカニシヤ出版 氏家達夫・陳省仁,発達心理学概論,2011,財団法人 放送大学教育振興会

前回投稿の指摘同様に発達の内容に適してないとされた場合を考慮して、もう一つ紹介しておく。

Keganの構造発達理論を紹介する。複数の理論の融合からなるこの理論は自己の発達理論であり、自己と他者の均衡を主体としている。自己を内的な自己である主体と、内的な他者である客体として二つに分けていることが特徴である。構造発達段階として、主体と客体の均衡つまり「何が主体になっていて、何が客体になっているのか」で説明される。この発達は主体-客体均衡の変容によって引き起こされ、内的・外的要因によって「均衡-不均衡-再均衡」の過程を経て質的変化をする。その結果、従来よりも分化・統合の進んだ経験の意味づけができる主体-客体均衡が現れ、自己の生涯発達がおこるというものであった。この段階ごとに「均衡-不均衡-再均衡」の過程を経て能力を獲得し、次の段階へ移行するという点からこの理論は右肩上がりの発達観といえると考えた。

出典 齋藤・杉本・亀田・平石 大学生における構造発達:Keganの構造発達理論に基づいて 青年心理学研究 23巻(1) 37-54 齋藤信 Keganの構造発達理論の理論的検討:理論と発達段階の構成に着目して ja:名古屋大学大学院教育発達科学 研究科紀要. 心理発達科学 56巻 47-56

>> 984 5歳以降のニューロン・シナプスそれぞれのデータに平均線を引いた場合を考えるとわかりやすいと思います。ニューロンは最大値付近でほぼ横一線の平均線を描き、シナプスは右肩下がりの平均線を取るはずです。そう見ると、図7.2は「ニューロンは最大になった後生涯変わらないのに対し、シナプスは増えた後減る」という教科書の記述どおりに解釈できます。 データ間の多少の変化を見るというより、全体としてどのような傾向にあるかを見ることが求められているように思いました。理解の一助になれば幸いです。

>> 1068 質問にお答えいただきありがとうございます。 「個人のデータではなく胎児一人、乳児一人、のように複数人からデータを採取したのではないかなと思います。」ということは、回答者様は何か要因があり一度ニューロンが小さくなった後、ニューロンの大きさが一定になるという考え方ではなく、対象者の違いや個々の発達の個人差による誤差であると捉えることが良いということでしょうか。意見をうかがえたことでデータの誤差は何から来るものか今一度考えることが出来ました。感謝申し上げます。

第7章 発達心理学

課題1 発達段階論について https://www.get-results.jp/media/thinking-ability/piagets-stages-of-cognitive-development-231113/ ・感覚運動期 感覚運動期は、感覚と運動を通して世界を認識すると言われており、生後から2歳まで続くと言われています。また感覚運動期は以下の6つの段階に分けられると考えられています。 原始反射、一次循環反応、二次循環反応、二次的行動構造の統合、三次循環反応、初期の表象的思考 ・前操作期 前操作期の子どもは象徴的な思考ができるようになりますが、物事を分解して考えたり、複数の物事を組み合わせて考えることがまだ難しい段階です。 ・具体的操作期 この段階の子どもは、抽象的な概念だけではなく、より具体的な物事を考えることができます。 ・形式的操作期 形式的操作の段階は認知発達の最終段階であり、一般的に11歳から成人期まで続くと考えられています。 形式操作期では、子どもは抽象的思考や仮説思考など、より高度な思考能力を獲得します。 この時期では、頭の中で想像しながら問題を考えるようになり、周りの環境から情報を取り込み、仮説、検証、推論によって答えを導き出します。

こちらのサイトでは感覚運動期、前操作期、具体的操作期、形式的操作期について事細かく書かれていてそれぞれ子供がどのような時期にどのようなことを考えているのかを理解することができ、それを理解することにより発達段階論の理解にもつながると考えたので補足しました。

課題2 道徳性発達段階 https://note.com/psychololo/n/ndac9089b424a 道徳性発達段階とはピアジェの理論を発展させ,青年期および成人期を含めるよう発展させたもの。

人の道徳性(ある行動をするかどうかの判断)が段階を得て発達すると考え,道徳性は3つのレベルと6つの段階を持つとする理論。

人の道徳性を3つのレベルと6つの段階を持ってその一つ一つの段階を得て発達しているので右肩上がりの発達観に該当すると考えました。

コメント不要です。

ライフサイクルについての補足です。 ライフサイクルとは、人生の経過を円滑に描いて説明したものです。最初にライフサイクル論的なものの見方をしたのはユングだと言われています。 出典: https://psychologist.x0.com/terms/144.html 補足理由 教科書には「エリクソンは生物学における生活環という概念を用いて、」としか記されていなかったのでライフサイクルについて詳しく補足しようと思いました。 課題2 私はエリクソンのライフサイクル理論が、教科書の円環としての生涯発達に該当すると思います。 なぜかというと、エリクソンのライフサイクル理論では8つの発達段階があるからです。 ①乳児期 ②幼児期 ③遊戯期 ④学童期 ⑤青年期 ⑥前成人期 ⑦成人期 ⑧老年期 このように、生まれた時から歳を取るまでに8段階の名前があるので円環に生涯発達している事の理由になると思いました。 出典 https://psychologist.x0.com/terms/144.html

「相互促進的」であれば、両者とも活動が高まるのではないでしょうか。一方のシナプスが活動性が高めると、他方のシナプスは活動を低下させていくということが、あの論文で書かれていたことかと思います。そうであれば「相互促進的」ではなく「相互作用的関係」と記述するべきだと思います。言葉の選び方は大切です。あなたの考察が適切に評価されないと、もったいないですよ。

3点差し上げます。

課題1: 教科書が目的にしていたのは「臨界期とはどういう概念であるか」であり、「臨界期を示す事例としてどういうものであるか」ではないと思います。よって、事例を挙げるこのような書き方だと、情報を増やしているだけという評価が得られてしまいます。むしろ教科書の120ページに「愛着やコミュニケーションなどの人間の発達にとって重要な能力には、臨界期が存在するのかもしれない」という部分を引用して、「この情報がここへの解答だ」と主張した方がよかったのではないでしょうか。教科書が疑問を提示しながら解答を示していない部分を補填した価値があると思います。

3点差し上げます。

「情報処理を循環的に捉えている」とご自身で書いているように、社会的情報処理モデルは発達に関する学説ではなく、情報処理に関する学説ではないかと思います。なぜこれが発達の学説だと思うのか、その理由を考えてみることが必要かと思います。「この学説が間違っていたら、こちら」という書き方はよくないと思います。自分自身で理解できていないからです。他人から評価をもらっても、ただ「あっていた」で終わってしまいます。

「「均衡-不均衡-再均衡」の過程を経て能力を獲得し、次の段階へ移行する」ことはわかりましたが、これがどうして右肩上がりといえるのでしょうか。右肩上がりと主張する根拠が薄い説明ではないかと思います。右肩上がりであるというには、「未熟から成熟へ」という特徴づけが可能かどうかにかかっていると思いますが、この学説のどこにそれは表れていますか。

3点差し上げます。

多少の増減は「誤差」とみなすのは、データの読み取りの常套です。私も多分そうではないかなと思います。ただこの図は不親切で、誤差であるかどうかの判断がつきにくくなっています。通常は「エラーバー」を各点のところにつけ、データがどのぐらいの範囲に広がっているか(標準偏差とか四分位偏差)を示すようにします。質問者の方も、このような情報があれば疑問を抱くことがなかったかも知れないですね。

図表の読み取りは大切な技能です。結果だけを鵜呑みにするのでなく、どういうデータが得られたのかに注意して、主張を吟味する訓練をこれからもしてください。

5点差し上げます。

私もコメントしました。参考にしてください。>> 1102

質問してくれてありがとうございました。

3点差し上げます。

課題1: ピアジェの学説を事細かく紹介する意義はどこにありますか。ピアジェの学説については詳しく知れますが、発達段階論とはどういう考え方なのかを説明しているわけではないので、理解が深まるかどうか疑問です。

課題2: 「一つ一つの段階を得て発達している」という根拠づけは曖昧な言い方です。これまでも同様の投稿がありました。参照してください。

この書き手は誰ですか。誰かのブログのようですよ。学術的な信憑性を疑うべきかと思います。

3点差し上げます。

2点差し上げます。

課題1: 「生涯発達について」どんな「理解が深まる」のですか。どうして「エリクソンのライフサイクルをどんなものか理解することで、生涯発達について理解が深まる」のか、判然としません。またこの情報の教科書理解への貢献についてはどうですか。

商業サイトではありませんか。

課題2: 「発達段階を一つ一つ踏んでいる」のであれば、エリクソン理論も同様ではないでしょうか。「階段を上っていく」という形容が、どうしてこの学説に該当すると思いますか。それが書かれていないように思われます。

4点差し上げます。

課題1: 敏感期が環境要因かどうかは疑問ですが、発達について論じる際しばしば考慮される「遺伝」と「環境」の片方に、教科書では全く言及がなされていないというのは事実です。詳述しすぎると教科書のレベルを超えてしまいますが、「遺伝要因も関与する」程度のことは言われていてもよいですね。

課題2: 「段階的に能力を獲得する」という特徴づけが曖昧です。「右肩上がりの発達観」は、「未熟から成熟(よりよくなる)」「できない状態からできる状態へ」という特徴づけが可能です。この学説に該当するものはわかりますか。

6点差し上げます。

課題1: これはアドラー理論で言う「ライフタスク」であって、教科書掲載のエリクソン理論のものではありません。この勘違いは以前の投稿にも見られました。そのコメントを参照してください。

課題2: ここで語られている「生涯発達理論」は、教科書のエリクソンの理論と同じです。

「発達とは得ることだけでは無い」とは、「削ぎ落とされることがある」という意味ですが、その部分はこの学説にありましたか。

3点差し上げます。

課題1: 「シナプスの数は8ヶ月で最大になった後、青年期に向けて徐々に減っていき、その後成人のレベルで生涯をすごす。という教科書の書き込みに対して、なぜ青年期に向けて徐々に減っていくのかという問いの答え」になっていますか。この記事のどの部分が答えになりますか。「記事を読めばわかる」風に書くのではなく、「この部分」がわかるように書くとよいと思います。

2点差し上げます。

解答ありがとうございます。「個人のデータではなく胎児一人、乳児一人、のように複数人からデータを採取した」とはわかりにくいのですが、「一人の人を加齢と共に追いかけてデータを採取した」のではなく「さまざまな年齢にある複数の人からデータを採取した」という意味でしょうか。しかし、そのようなデータの採取の違いによって、質問者の疑問がどのように解決されるのかがよくわからないです。

2点差し上げます。

課題1: 「臨界期についてより知ること」でなぜ「理解が深まる」のですか。情報が増えたからといって、理解が深まるとは限りません。どういうところについて、どう理解が深まるのでしょうか。

この記事は商業サイトではないでしょうか。

課題2: 「愛着行動」は学説なのですか。「段階的に成長していく」ことを根拠にすることについては、これまでの投稿で曖昧さを指摘したと思います。参考にしてください。

これも商業サイトではないでしょうか。

3点差し上げます。

課題1: 「なぜ増やしてから減らすのか」の理由はどこですか。また、「精神疾患のリスクの軽減」という意図的な目的を持って人はシナプス刈り込みをしていないと思うのですが。

課題2: 「生きていくことや成長することを学習といっている」のは、学説のどこでですか。「記事を読めばわかる」風の書き方にしないで、「この部分」というものを引用して語ってください。この理論が「右肩上がりの発達段階論」なのかどうか判断できなくなっています。

4点差し上げます。

課題1: 「危機を乗り越えていく」とは言え、常に成功するとは限らない。ではうまくいかなかった時はどうなるのか。このような疑問を教科書を読んでいて思う人もいるでしょう。ここに応えるための情報ではないかと思いました。

課題2: なるほど。削ぎ落とされる部分がどれであるかよくわかりました。

4点差し上げます。

解答ありがとうございます。「同じ理論を指したもの」であることは明確になったようです。

4点差し上げます。

課題1: あなたが紹介しているのはピアジェ学説で、発達段階論の一つでしかありません。ピアジェ学説について詳述することは、発達段階論について補足をしていることにはならないです。

課題2: ピアジェの発達論は教科書で紹介されています。教科書に載っていないものを紹介してもらう課題だったと思います。

3点差し上げます。

課題1: 学習の期限が「臨界期」のような厳格なものでなく、「敏感期」のような多少緩やかであることの神経学的基盤を示したことが貢献ということですか。情報それ自体としては興味深く、重要だと思います。しかし課題1は教科書理解への貢献を述べる課題です。ここについて触れてください。

課題2: 「段々と発達していく」という表現に代わる、もっと適切な表現はないかと思っていました。誰も言わないので言いますが、「未熟なものが成熟(熟達)していく」という表現はどうだろうかと思います。右肩上がりの発達論とは、この表現で端的に表されると思いました。

再投稿の場合、以前の投稿は消さないでください。対照ができなくなります。

4点差し上げます。

「発達心理学」の採点対象となる投稿は締め切りました。続いて「感情心理学」に取り組んでください。

>>1054第7章 再投稿

問題2社会文化的発達観の学説を紹介します。

社会文化的発達観とは、教育は文化的な価値観に基づいており、社会文化的発達観では、学習環境や教育制度が個人の発達に与える影響が重要視され、人間の発達において、社会的な関わり、つまりコミュニケーションの重要性を強調する理論です。

「社会的相互行為への発達的アプローチ : 社会のなかで発達するロボットの可能性(<特集>社会的相互行為)」小嶋, 高田(2001)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/16/6/16_812/_article/-char/ja/

社会の発展や変化から、歴史的な出来事や文化の変遷などによって循環的なパターンを示す、円環としての発達観に該当します。

>> 999

返信頂き、ありがとうございます。

課題1.

敏感期とは、ある特定のことを学習する際の容易度が徐々に衰退していくものを指します。

出典:藤原保監,「最新 心理学辞典」,2013,平凡社.

課題2.

成長と共に、1人でできることが増えていき、発達の最近接領域は変化していくため、右肩上がりの発達観に該当されるものだと考えました。また、ライフサイクルを通して、できないことが増えていく場合にも最近接領域は変化するので、円環的発達観にも該当されるものだと考えました。

出典:相馬花恵・板口典弘,「発達心理学 こころの展開とその支援」2022,講談社.

第7章 発達心理学

課題1:臨界期と敏感期について補足します。用語が強すぎるという理由から臨界期の代わりに敏感期という言葉が用いられることが多いと教科書には記載されていましたが、動物行動学者ローレンツや神経生理学者のヒュ-ベルなどが、動物実験で臨界期の事実を明らかにし、共通の意味を持つものとして語られています。出典:http://monte.op-gt.com/monte/monte_06.html

課題2:「右肩上がりの発達観」に関する学説としてレフ・ヴィゴツキーの最近接発達領域(ZPD)を紹介します。最近接発達領域とは他者との関係において「あることができる(=わかる)」という行為の水準ないしは領域のことである。出典:https://navymule9.sakura.ne.jp/090113ZPD.html

第7章 発達心理学

課題1

知覚的狭窄化についての補足情報。

共感覚(synesthesia)とは、生後発達期に起こるべき脳内の神経結合(シナプス)の刈り込みが不完全なために生じる可能性があることを、ニューロインテリジェンス国際研究機構(IRCN)のヘンシュ貴雄機構長とカナダの共同研究チームは発見しました。共感覚を持つ成人では、ある刺激を受けた際に通常以外の別の知覚も認識します。例えば、共感覚者では特定の音を聴いたとき特別な色が見えます。また、共感覚を持つ成人では自閉症に似た特性が多くみられることから、シナプス刈り込みに関する臨界期可塑性の異常を示す指標として知覚的狭小化の低下が有効であるという新仮説を提供し、この現象は自閉症患者でも起こり得ていることを示唆しました。

https://ircn.jp/pressrelease/20200422-hensch

教科書では人間に必要なくなった能力を失う過程としているが、ある意味では人間の退化している部分であるのではないかと感じた。

課題2

フロイトの発達理論についての説明(右肩上がりの発達観)

フロイトは、リビドー(性的エネルギー)が年齢に応じた身体的諸器官を通じて放出されると考える「心理-性的・心理-生物学的発達論」を提唱しました。また、各発達期における、「固着」や「退行」によって性格や病理を説明しました。

1.口唇期:0~1歳 母親との接触が見られ、依存的受動的な特徴が形成される時期。

2.肛門気:1~3歳 排泄の「トイレットトレーニング」の時期、主張的能動的特徴のけいせいがされる。

3.エディプス期:4~6歳 「エディプスコンプレックス」(異性の親に対する性愛的愛着を抱き、同性の親に対するライバル意識や嫉妬を抱く)が生じ、性的な役割が生じる。

4.潜伏期:6歳~思春期 性欲動が抑圧され、社会的規範の学習や知的活動にエネルギーが注がれる時期。

5.性愛期:思春~青年期 口唇期、肛門期、エディプス期の部分的欲動が統合され、性器性欲が優位となる。全人格を認めた性愛が完成する。

https://psychologist.x0.com/terms/143.html

このフロイトの発達理論は段階的に発達していくため、右肩上がりの発達観であると考えた。

>> 1012

Q.エリクソンの理論、呼び方沢山あるけど何かを違いはあるの?

A.一緒の理論であると考えて問題無いと思います。呼び方が執筆者によって変わる理由としては3点考えられます。

1.翻訳

恐らく名称としては心理社会的発達理論(psychosocial development)が適切です。

ですが、外国の人名などが資料によってまちまちになるように、翻訳者によって名称が変わっている可能性があります。

2.総合的名称

今回例示して貰った中ですと、ライフサイクル論がこれに当たります。ライフサイクル論自体は同様の考えを纏める総合的な名称です。例えば生涯発達について論じている理論は全てライフサイクル論に属します。他にこれが属する理論には段階的に分割する発達段階理論、ゆっくり積み重ねる漸成的発達理論という区分が存在します。ですが、今回の場合"エリクソン"の、と数多のライフサイクル論のうち1つ指定する事で、実質的に同じ物を指しています。

3.重視する側面

これが名称がまちまちな理由として最も適切だと考えられます。自我発達理論として紹介された文献を参照しましたが、その文献の要旨は、自我の認識によって心理社会的発達理論を強化する、というものでした。つまり、エリクソンの理論のうち"自我"を重視する論説なのです。このように、心理社会的発達理論の円環的、段階的、漸成的、...等の様々な側面のうち、どの側面を論文にて取り上げるか、重要視しているかが名称に現れているのだと考えられます。

以上3点は、その他様々な理論の名称の差を考える上で共通する点ですので、覚えておくと役に立つかもしれません。

これらの情報が、理解の一助になれば幸いです。

第7章 発達心理学

課題1 「臨界期」についての補足

臨界期は、特定の発達や学習が最も容易に行われる期間を示し、この期間内に特定の経験が得られないと、後の発達や学習が難しくなるとされている。

例えば、言語習得の場合、幼少期が言語を獲得する上での重要な臨界期であり、幼少期における言語刺激が不足すると、後の言語習得が困難になる可能性がある。同様に、視覚の発達においても、適切な視覚刺激が不足すると、視覚系の正常な発達が妨げられることがある。ただし、臨界期はすべての発達領域に一概に当てはまるわけではなく、個々の発達や学習においても異なる臨界期が存在することがある。

出典 https://www.brainglish-intlschool.com/

人間の発達にとって重要な能力には、臨界期が存在するかもしれないが、幼少期の言語習得によって個々での差が大きく異なると思う。

7章 発達心理学の課題

課題2

「右肩上がりの発達観」に該当する学説として、アメリカの心理学者エリクソンが提唱した「心理社会的発達理論」が挙げられます。 この学説は、人間の発達を8つの段階に分け、それぞれの段階での発達課題を提示するものです。例えば、幼児期の段階では、信頼性と不信感の発達課題があります。この学説は、人間の発達が右肩上がりに進むという考え方に基づいています。

出典:https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyoiku1932/52/4/52_4_396/_pdf

第7章 発達心理学

課題1

エクソンのライフサイクルのライフタスクについて補足します。

ライフタスクには、「発達課題」、「心理社会的危機」、「人格的活力」の3つがあり、「発達課題」はそれぞれの発達段階においての達成すべき課題。心理社会的危機」は「発達課題」に対する葛藤であり、相対する感情や心理状態である。「人格的活力」は、「発達課題」をクリアすることや、「心理社会的危機」を理解し、受け入れることによって得られるもので、次の段階への発達につながる重要なものである。言い換えれば、「よりよく生きて行くための力」である。

これらの危機を乗り越えることで次の段階へ進み、生涯を通じて発達していくというのがライフサイクル論の考え方である。

参照文献:小沢一仁(2014)教育心理学的視点からエリクソンのライフサイクル論及びアイデンティティ概念を検討する

7章 発達心理学

課題1 「エリクソン」「臨界期」について追加情報を述べる。

既に述べられている基礎的な情報は省略し、鍵と考えられる2点について記述する。

1.エリクソンは、人の発達は様々な方向へ分化し成長するもの(漸成説)であると考え、その上で各機能ごとに分化、成長のタイミングには適切な期間(臨界期)があるとした。

8つある各発達段階の時期はそれぞれ対応する機能の臨界期に合わせて設定されている。

2.更にエリクソンは人の発達を一個体で終わるのものではなく種として、生物、社会的に捉えた。つまり、人の発達には次の世代への継承(生殖性)が含まれるため、バトンを受け継ぐリレーの様に円環を築く事ができると考えた。

これは教科書で円環としての生涯発達でライフサイクルが紹介されている一因であると考えられる。

上記の情報を追記すべき理由

1.発達全体に共通する考えである"漸成説"についての紹介とそれに付随する重要な概念である"臨界期"の簡単な事前解説をするならエリクソンのライフサイクル論と共に追記するのが本教科書内において適切であると考えた。

2.エリクソンのライフサイクル論を「円環としての生涯発達」として捉える上で、教科書の生物学的な円環の例示だけでは不十分であり、実際の発達段階の課題に絡めて具体的に例示すべきだと考えた。

課題1補足:もし具体的に8段階を載せるなら、私はエリクソンの理論がフロイトの心理性的発達理論が元であること、8段階の初め5段階がフロイトの理論に対応している事を示すべきであると考える。なぜなら上記の情報を追記する事は、発達論の1つが拡張されライフサイクル論となった前例を知ることができ、様々な発達観の違いや関係性の理解に貢献するからである。

フロイトの心理性的発達理論については課題2を参照。

課題2 3つのどれにも該当しない発達論として、フロイトの心理性的発達理論を紹介する。

同一人物が提唱した理論に精神分析理論があり、本理論の基礎となる理論である。精神分析理論は人の行動の基盤に無意識、特に性的欲求(リビドー)を想定する。

心理性的発達理論は、リビドー的に発達が5段階に分けられるとし、それに対応して人格形成を説明する理論である。5段階は「口唇期(2歳まで)」「肛門期(2~3歳)」「男根期(3~6歳)」「潜在期(7~12歳)」「性器期(13歳以降)」である。口唇期から男根期では対応する各期間でリビドーが解消されるとされ、それらを通した気付きの有無や執着傾向によって人格形成の方向性の変化を説明している。潜在期はリビドーの働きが抑圧され、社会的規範の学習や知的活動に関心が向けられる。性器期では口唇期から男根期までの部分的欲動が統合される。

またある段階で刺激が不十分であると"固着"を起こし次の段階へ進めない。また過剰であると"退行(防衛機制の一つ)"を起こし、前の段階へ戻ってしまい、その時期特有の行動をとる。これは発達段階の可逆性を示すものであり、確かに発達段階論であることを表すが、向上のみを考える「右肩上がりの発達段階論」の考えとは相反する。

また、この理論で説明されているのは広く捉えられた資料でも青年期までであり、生物の成長、生殖に伴う変化がひと回りする間の様子については示されていない。よって「円環としての生涯発達論」とも言い難い。

だが、喪失による特化の発達観である「脳科学的発達観」は、動作確認をする様に各器官を一つづつ働かせ、全て切り最後に統合し、より良い形にするという点で今回紹介した理論と似た要素が認められる。とはいえ今回の理論での機能は、潜在期などでも完全に喪失されるのではなく、実際には"抑圧"や"注意が向けられない"といった形である。よって、本理論はこの発達観にも属さないと考えられる。

以上の理由より、私はフロイトの心理性的発達理論を3つのどれにも該当しない発達論として紹介した。

出典1:中道圭人・小川翔大(2021)「教育職・心理職のための発達心理学」ナカニシヤ出版

出典2:日本心理学諸学会連合 心理学検定局編(2022)「心理学検定基本キーワード改訂版」実務教育出版

補足と感想 今回挙げられた3つの発達観だが、これが発達として正しい形だ!と言えるものは存在しない。それぞれの発達観は、各発達傾向を説明する上で、分かり易いイメージの"視点"として捉えるべきである。心理学の分野ではキャノン=バード、ジェームズ=ランゲ説などの様に対立する2理論が多々ある。だがそれでも、事例によってどちらもあり得るという結論に至る、または折衷、統合的な理論が登場する場合が多い。そう考えると、今回述べられた発達論の中には、幾つかの発達観の要素を含む統合的な理論があるかもしれないと思い至った。

課題1

私は知覚的狭窄化について補足説明をする。私たちは成長と共に必要ではなくなったものを失い、代わりに得て発達した、アーヘンズの実験では、生後7ヶ月の赤ちゃんを対象に行った実験では、反対に微笑みよりも恐怖の表情を好んで見た。微笑みは親がよくする肯定的な表情のため好むのは自然だが、否定的な反応を好んで見るようになるのは不自然である、なぜそうなってしまうかと言うと、微笑みは常に見ているものなので赤ちゃんは見慣れてしまい、あまり反応しなくなる、(必要ではなくなった)しかし成長により、普段見ない恐怖の表情などを好奇心などにより、見る機会の少ない表情に反応するようになる。(発達による)

参考文献

https://kosotatu.jp/赤ちゃんが人の表情を識別するメカニズム/

課題2

バルテスの生涯発達心理学について紹介したい、生涯発達理学とは発達は全生涯を通じて常に獲得(成長)と喪失(衰退)とが相互に関連しあって共在する過程であるとい考えにより、人は死ぬまで変化し続ける存在だという認識を重要視していて、円環としての生涯発達と関連していると考えました。しかしエリクスソンのライフスタイルの考えは個人発達段階に対して、バルテスの考えは個人の意味形成についてで曖昧だと考えてしまいました。

質問も兼ねて提出をしたいです。

発達心理学

課題1

臨界期についての補足

臨界期は、他の時期よりも初期経験の効果が大きく、その効果は永続的で不可逆的なものである。臨界期に継続的に刺激を受けると、神経細胞から軸索が伸び、それぞれの神経細胞と結びついて、細胞集成体という機能的な神経回路網ができると、ドナルド・ヘッブが示した。この機能的な神経回路網によって、臨界期には初期経験の効果が大きくなることがわかる。臨界期ではなぜ初期経験の効果が大きくなるのか、教科書には書かれていなかったため、補足した。

出典

https://bsd.neuroinf.jp/wiki/ヘブ則

心理学検定局編「心理学検定 基本キーワード [改定編]」実務教育出版、2022

課題2

フロイトの「心理性的発達理論」

フロイトは性の欲動に応じて発達段階を5つに分けました。それぞれの段階で、違った性の欲動が起きます。その欲動に対して固着や退行など、それぞれの発達をしながら、消化していく段階をこの理論では示しています。それぞれの段階でそれぞれの欲動を消化する、つまりタスクをこなす形式は、「円環としての発達観」に該当するものだと考えます。

出典

https://www.doho.ac.jp/images/pdf/opencampus/2020/lm0711-ishimaki2.pdf

第7章 発達心理学

課題1

「臨界期」についての補足情報

言語や数学、音感、感覚などに臨界期は存在しており、その臨界期は6歳未満。外国語や数字を処理する能力、絶対音感を育みたいなら、3歳ころから6歳までに始めるのがベスト。言語の臨界期は、少し長くなり12歳頃までと言われている。赤ちゃんは生まれてすぐに母語を獲得し始めるので、早ければ早いほど習得はスムーズ。運動には臨界期はない。

リンク

臨界期が詳しくどのくらいの時期なのか、また、教科書の内容だけだと、臨界期はすべての分野が同じ時期にあると思われてしまうので、対象とする分野によって、臨界期の時期が変わるということを理解できれば誤解を生まず、正しい理解に繋がると思い、補足しました。

課題2

ヴィゴツキーの発達の最近接領域。発達の最近接領域」とは、現在自分一人でやることは難しいが、他人との協同の中であればできることの領域を指します。発達の最近接領域は、現在の発達水準と、将来の発達水準の間の領域とも言えます。こどもの発達を評価するとなると、その発達の評価方法として普通は試験などを思い浮かべると思います。試験は当たり前ですが、自力で解いたもののみが価値があるとみなされます。他人の助けを借りてやった場合は、試験は無効とみなされてしまいます。ヴィゴツキーは、試験でわかるのは「現在の発達水準」であり、そうではなくて他人の助けを借りてできる「将来の発達水準」に着目すべきであります。こどもが協調性を理解していく段階を踏まえて、「右肩上がりの発達段階論」に該当していると考えます。

リンク

>> 1077

質問にお答えいただきありがとうございます。

F23094さんの仰る通り、5歳以降のニューロン・シナプスそれぞれのデータに平均線を引いて今一度データを確認してみると、全体としての傾向がより鮮明に把握して読み取ることが出来ました。

確かに先生の仰っていたように、データに標準偏差とか四分位偏差が示されていれば疑問には思わなかったと思います。私自身質問した段階では、データ間の多少の変化と教科書の記述の矛盾点が気になってしまい、データ収集の誤差か否かばかりを考えてしまってました。

データに対して疑いを持って臨むのも重要ではあると思いますが、データ自体の読み取り方も大切であると気づくことが出来ました。感謝申し上げます。

>> 1001

返信頂きありがとうございます。

前回の投稿の課題1にて私は「シナプスの刈り込みは一得一失の関係ではない」と述べましたが、先生からのご指摘がありましたので、どのような関係性であるかを考えました。

結論から申し上げますとシナプスの刈り込みは、「相互促進的な関係」であると考えます。

参考文献に基づき、「生き残るシナプス前終末」と「刈り込まれるシナプス前終末」の関係は、「相互促進的な関係」と言える理由がいくつかあります。

第一に、これら終末の発達過程を比較すると、生き残る側は神経伝達物質をより多く、より速く放出できるように発達し、一方で刈り込まれる側はその機能が未熟なまま変わりません。

発達過程の比較により生じる生き残る側の優位性が進化の中で刈り込まれる側に影響を及ぼすことで、相互に促進的な関係が生まれると考えます。

また、生き残るシナプス前終末への入力を制限すると、生き残る側の第二段階の発達が見られなくなり、逆に互いの違いが広がる作用があることが参考文献より示唆されています。

したがって、生き残る側への入力制限が互いの違いをより広げ、生き残る側の発達が抑制されるという作用があると考えられます。

これらの要素から、生き残るシナプス前終末と刈り込まれるシナプス前終末の関係は「一得一失的」なものではなく、「相互に影響を与え、進化していく相互促進的なプロセス」であると言えます。

課題1

臨界期について補足します。教科書内では臨界期は6歳未満のこどもの言語の習得や視覚等の感覚の発達にとても敏感な時期で、ここで刺激を充分な量受けていないとその後の発達に影響がある可能性がある。というものです。今回私はその中でも愛情について着目しました。ここを補足する理由は教科書内では機能的な面での臨界期との関係性が大きくあげられていましたが、現代では愛着障害という病気もあるので、臨界期と愛情にも関係性があると考えたからです。臨界期に重要な刺激の情報が増えると理解が深まると考えました。

http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php/gk01905.pdf?file_id=9031#:~:text=ジョン・ボウルビィの愛着理論は、マターナル・デプリケーション,的に追究し た。

ボウルビィの愛着理論では、生後4ヶ月から12ヶ月の母親の手を借りて育たなければ行けない期間に、母親が手をかけないで育ててしまうと心理的にうつな状態となってしまうことを示しています。こどもはまず、母親に抱えられている時間で誰よりも長く母親をみて、観察し覚えます。そこで同時に暖かさや愛情を受けることで、育ちます。また、母親と離れてしまうと、とても大きな喪失感や不幸を得ることも示されていました。大きな刺激を受けるのは、臨界期であることが関係していると考えられます。

このことから、愛情の臨界期は感覚や機能の臨界期よりも早く短いという認識をすることで、愛着障害や精神発達障害を減らすことが出来るのではないかと考えました。6歳までに、イヤイヤ期などを通りますが、それでも根気強く、ダメなものはダメ、いいことをしたら思い切り褒めるなど、愛のある教育をすることで良い子に育つと記載が多くありました。臨界期について、愛情については特に最初の1年を大切にしていくべきだと考えます。

7章 発達心理学の課題 再投稿 >> 985

課題2

クリックとダッジ(Crick&Dodge,1994)が提案した社会的情報処理モデルを紹介する。幼児の仲間関係は遊びの中で育まれ、様々な問題に直面する。そこから、問題の解決を重ねることで仲間との社会性を発達させていく。その問題の解決に用いられるこのモデルには手がかりの符号化・手がかりの表象(解釈)・目標の明確化・反応探索・反応決定・実行の円環するステップがあり、あるステップでうまく反応できなかったり偏ったやり方で反応したりすると社会的行動が発揮できないという考え方をする。各段階ではこれまで獲得・貯蔵してきた知識や社会的スキーマを参照するが、自分の行動が望ましいと考える効果をもたらさない場合は別の情報を取り入れる。一方で、うまくいけば次のための情報として組み込む。そして、次の問題へとサイクルを回す。このように、情報処理を循環的に捉えている。この考えは課せられたタスクを1つずつこなしていく過程を示し、各段階を達成することで社会性を獲得していくこと表しているため右肩上がりの発達観といえるのではないだろうか。

最初の投稿では円環としての発達観として取り上げていたが、循環的な処理を円環と結び付けているだけのように感じたため訂正した。

出典 中道圭人・小川翔大,教育職・心理職のための発達心理学,2021,ナカニシヤ出版

氏家達夫・陳省仁,発達心理学概論,2011,財団法人 放送大学教育振興会

前回投稿の指摘同様に発達の内容に適してないとされた場合を考慮して、もう一つ紹介しておく。

Keganの構造発達理論を紹介する。複数の理論の融合からなるこの理論は自己の発達理論であり、自己と他者の均衡を主体としている。自己を内的な自己である主体と、内的な他者である客体として二つに分けていることが特徴である。構造発達段階として、主体と客体の均衡つまり「何が主体になっていて、何が客体になっているのか」で説明される。この発達は主体-客体均衡の変容によって引き起こされ、内的・外的要因によって「均衡-不均衡-再均衡」の過程を経て質的変化をする。その結果、従来よりも分化・統合の進んだ経験の意味づけができる主体-客体均衡が現れ、自己の生涯発達がおこるというものであった。この段階ごとに「均衡-不均衡-再均衡」の過程を経て能力を獲得し、次の段階へ移行するという点からこの理論は右肩上がりの発達観といえると考えた。

出典 齋藤・杉本・亀田・平石 大学生における構造発達:Keganの構造発達理論に基づいて 青年心理学研究

23巻(1) 37-54

齋藤信 Keganの構造発達理論の理論的検討:理論と発達段階の構成に着目して

ja:名古屋大学大学院教育発達科学 研究科紀要. 心理発達科学 56巻 47-56

>> 984

5歳以降のニューロン・シナプスそれぞれのデータに平均線を引いた場合を考えるとわかりやすいと思います。ニューロンは最大値付近でほぼ横一線の平均線を描き、シナプスは右肩下がりの平均線を取るはずです。そう見ると、図7.2は「ニューロンは最大になった後生涯変わらないのに対し、シナプスは増えた後減る」という教科書の記述どおりに解釈できます。

データ間の多少の変化を見るというより、全体としてどのような傾向にあるかを見ることが求められているように思いました。理解の一助になれば幸いです。

>> 1068

質問にお答えいただきありがとうございます。

「個人のデータではなく胎児一人、乳児一人、のように複数人からデータを採取したのではないかなと思います。」ということは、回答者様は何か要因があり一度ニューロンが小さくなった後、ニューロンの大きさが一定になるという考え方ではなく、対象者の違いや個々の発達の個人差による誤差であると捉えることが良いということでしょうか。意見をうかがえたことでデータの誤差は何から来るものか今一度考えることが出来ました。感謝申し上げます。

第7章 発達心理学

課題1 発達段階論について

https://www.get-results.jp/media/thinking-ability/piagets-stages-of-cognitive-development-231113/

・感覚運動期

感覚運動期は、感覚と運動を通して世界を認識すると言われており、生後から2歳まで続くと言われています。また感覚運動期は以下の6つの段階に分けられると考えられています。

原始反射、一次循環反応、二次循環反応、二次的行動構造の統合、三次循環反応、初期の表象的思考

・前操作期

前操作期の子どもは象徴的な思考ができるようになりますが、物事を分解して考えたり、複数の物事を組み合わせて考えることがまだ難しい段階です。

・具体的操作期

この段階の子どもは、抽象的な概念だけではなく、より具体的な物事を考えることができます。

・形式的操作期

形式的操作の段階は認知発達の最終段階であり、一般的に11歳から成人期まで続くと考えられています。

形式操作期では、子どもは抽象的思考や仮説思考など、より高度な思考能力を獲得します。

この時期では、頭の中で想像しながら問題を考えるようになり、周りの環境から情報を取り込み、仮説、検証、推論によって答えを導き出します。

こちらのサイトでは感覚運動期、前操作期、具体的操作期、形式的操作期について事細かく書かれていてそれぞれ子供がどのような時期にどのようなことを考えているのかを理解することができ、それを理解することにより発達段階論の理解にもつながると考えたので補足しました。

課題2 道徳性発達段階

https://note.com/psychololo/n/ndac9089b424a

道徳性発達段階とはピアジェの理論を発展させ,青年期および成人期を含めるよう発展させたもの。

人の道徳性(ある行動をするかどうかの判断)が段階を得て発達すると考え,道徳性は3つのレベルと6つの段階を持つとする理論。

人の道徳性を3つのレベルと6つの段階を持ってその一つ一つの段階を得て発達しているので右肩上がりの発達観に該当すると考えました。

コメント不要です。

ライフサイクルについての補足です。

ライフサイクルとは、人生の経過を円滑に描いて説明したものです。最初にライフサイクル論的なものの見方をしたのはユングだと言われています。

出典:

https://psychologist.x0.com/terms/144.html

補足理由

教科書には「エリクソンは生物学における生活環という概念を用いて、」としか記されていなかったのでライフサイクルについて詳しく補足しようと思いました。

課題2

私はエリクソンのライフサイクル理論が、教科書の円環としての生涯発達に該当すると思います。

なぜかというと、エリクソンのライフサイクル理論では8つの発達段階があるからです。

①乳児期

②幼児期

③遊戯期

④学童期

⑤青年期

⑥前成人期

⑦成人期

⑧老年期

このように、生まれた時から歳を取るまでに8段階の名前があるので円環に生涯発達している事の理由になると思いました。

出典

https://psychologist.x0.com/terms/144.html