最新トピック

170

5 秒前

ライトの話 5 秒前

6

3 日前

26×1.5リム割れの修理 3 日前

31

8 日前

自転車修理に挑戦 8 日前

3

8 日前

RS21の玉押さえ交換 8 日前

41

12 日前

105も20万円超 12 日前

161

13 日前

年間走行距離 13 日前

158

16 日前

おしゃべり塾 16 日前

14

25 日前

僕の自転車半世紀の記録 25 日前

0

26 日前

自転車道場目次 26 日前

41

26 日前

京奈和自転車道を走ろう 26 日前

32

26 日前

バーテープ&グリップ 26 日前

5

26 日前

【解決済】ヒルクライムにパワーメーター導入を検討 26 日前

13

26 日前

口呼吸はぜんそくの元!鼻呼吸で走ろう 26 日前

1

26 日前

カーボンは持続できない材料 26 日前

101

29 日前

フォーク&ヘッドの整備 29 日前

54

30 日前

韓国も自転車天国だった 30 日前

15

1 ヶ月前

自転車購入相談 1 ヶ月前

7

1 ヶ月前

太陽誘電FEREMOの研究 1 ヶ月前

5

1 ヶ月前

自転車で行く「おいしいお店」 1 ヶ月前

286

1 ヶ月前

マイパラスM501製作 1 ヶ月前

92

1 ヶ月前

パンクの話 1 ヶ月前

164

1 ヶ月前

**イチ広場 1 ヶ月前

17

2 ヶ月前

【解決済み】フレームジオメトリーの見立てをお願いいたします。 2 ヶ月前

103

2 ヶ月前

チェーンの話 2 ヶ月前

499

2 ヶ月前

タイヤ&チューブスレッド 2 ヶ月前

2

3 ヶ月前

レーサーパンツの修理 3 ヶ月前

4

3 ヶ月前

日本縦断 3 ヶ月前

98

3 ヶ月前

ディスクブレーキロードバイク 3 ヶ月前

10

3 ヶ月前

老人用自転車 3 ヶ月前

379

3 ヶ月前

安物買いのいい部品たち 3 ヶ月前

11

3 ヶ月前

お薦めのドライブレコーダー教えて 3 ヶ月前

458

3 ヶ月前

ロードバイク 3 ヶ月前

23

3 ヶ月前

工具の話 3 ヶ月前

0

3 ヶ月前

関西万博への自転車道 3 ヶ月前

2

3 ヶ月前

ツアー・オブ・ジャパン 3 ヶ月前

23

4 ヶ月前

自転車に使うお金が減った 4 ヶ月前

116

4 ヶ月前

ヘルメットの話 4 ヶ月前

240

4 ヶ月前

プルミーノ 4 ヶ月前

106

4 ヶ月前

社用車製作 4 ヶ月前

4

4 ヶ月前

自転車は何歳まで乗れる?? 4 ヶ月前

2

4 ヶ月前

スキルのない人は難しいのが好き? 4 ヶ月前

311

4 ヶ月前

GIOS ミストラル 4 ヶ月前

11

4 ヶ月前

お奨めの自転車音楽 4 ヶ月前

3

4 ヶ月前

4月19日アースデー2025inなら 4 ヶ月前

394

5 ヶ月前

完組&手組ホイールスレ 5 ヶ月前

419

7 ヶ月前

Basso Viper 7 ヶ月前

161

7 ヶ月前

クロスバイク 7 ヶ月前

4

7 ヶ月前

バルブに穴が開いた。 7 ヶ月前

15

8 ヶ月前

自転車道場入門 8 ヶ月前

63

8 ヶ月前

3本ローラー1000mTT道場 8 ヶ月前

ちゅー2003さん

初めまして。マイパラス501を盗難され、マイパラス709は子ども用に購入してボロボロになって処分しようかと悩んでいるちゅー2003です。Wilier GTRも所有してて、最近あまり乗ってませんが、こちらはずっとROMってました。

ディスク(グラベル)ロードも一応持ってまして、試乗も色々しました。先日もサイクルモードで試乗したりもしました。ディスクは、太いタイヤを履けるので安心感が良いのと、ブレーキのタッチが良いと思います。油圧ディスクだと、ショップにお願いしていますが、機械式だとEQUALのディスクのタッチはよかったです。ハンドル回りも軽くできますし、自分でメンテする人や輪行する人には良いんじゃないでしょうか。

あと、個人的にはスルーアクスルも剛性感があって好きです。

私の感想はさておき、以下のサイトでレースの記録がありました。

https://chan-bike.com/was-poggios-fastest-milan-san-remo-time-beaten-by-tadei-pogachal

https://chan-bike.com/2024-paris-roubaix-sets-fastest-time-ever

参考まで

アワー・レコード日本記録

52.468km 今村駿介(福岡県・チームブリヂストンサイクリング)2020/11/23

アワーレコードの一番古い記録 130年の記録が残っている。

35.325km HENRI DESGRANGE (FRA) 1893/5/11

歴代アワーレコード記録

フィリッポ・ガンナ(イタリア)56.792km(2022年10月)

クリス・ボードマン(イギリス)56.375km(1996年9月)*非公認

ダニエル・ビガム(イギリス)55.548km(2022年8月)

ヴィクトール・カンペナールツ(ベルギー)55.089km(2019年4月)

アレックス・ドーセット(イギリス)54.555km(2021年11月)

ブラドレー・ウィギンズ(イギリス)54.526km(2015年6月)

アレックス・ドーセット(イギリス)52.937km(2015年5月)

ローハン・デニス(オーストラリア)52.491km(2015年2月)

56.792kmがどのくらいすごいか日本記録との比較

ガンナの記録

200ハロン 12.68秒

1000mTT 63.39秒 1分3秒39

2000 126.78秒 2分6秒78

3000 190.17秒 3分10秒17 ジュニア男子記録より速い

4000m 253.56秒 4分13秒56 日本記録並のペース

日本記録

200ハロン 9.518秒 脇本雄太(JPCA・チームブリヂストンサイクリング)2021/08/04

1000TT 59.796秒 59秒796 小原佑太 青森 2022/10/14

70.053秒 1分10秒053 加瀬加奈子 新潟 2012/5/14

ジュニア

61.656秒 1分1秒656 伊藤京介(三重・日本大学) 2021/7/17

77.960秒 1分17秒960 森山希望(福井・春江工業高校)1996/8/27

4000m 250.521秒 4分10秒521 松田祥位(岐阜 チームブリヂストン) 2022/10/14

3000m 210.486秒 3分30秒486 内野艶和(JPCA・ Team Rakuten)2023/5/15

ジュニア 198.419秒 3分18秒419 梅澤幹太(松山工業高校) 2022/8/29

2000m 143.685秒 2分23秒685 池田 瑞紀(福岡:祐誠高校)2022/6/19

ついにボードマンの記録が破られた。日本人も挑戦して欲しい。

僕は1893年の時速35kmなら破れるかも??時速40kmは自信ない。千m1分3秒ペースで1時間走り続けるなんて、とんでもない怪物。LIVEで見たい。日本でもやってくれないかな?

Austerlitzさん

ディスクブレーキの話になると、ディスク推しがどこからか沸いてきて跋扈しますねw

罵詈雑言吐く輩は、レスの必要なく即削除でいいと思いますが。

フィリッポ・ガンナのアワーレコードバイクですが、タイヤ幅25Cです。

https://www.cyclingnews.com/news/euro75k-per-hour-filippo-gannas-full-gear-and-kit-list-for-his-hour-record-attempt/

使用しているホイールはPrinceton CarbonWorks Track Special、リム幅もカスタムできるようなので、25Cに特化しているはずです。

GCNでは、23Cか25Cかわからない、と言っていますが。

https://www.youtube.com/watch?v=8b467hK1cmU

日本語版のGCNによると、BBは54㎜。Qファクターものすごく狭めていますね。

https://www.youtube.com/watch?v=eBR99P82FCo

いかに無駄をなくすか、見ていて興味深いです。

煙人さん情報ありがとう。

この情報からいろいろなことが読み取れます。

1.タイヤはクリンチャー&ラテックスチューブ(チューブレスではない)

2.太さは写真やビデオで見る限り23か25c

記事に相当な高圧にしたと書いているのでたぶん15気圧位かけた??23cでも10気圧以上かけると膨らむのでこの太さになります。

3.チューブラー時代が終わった!完全にチューブラーは用済みですね。

4.アルミフレーム 金属フレームの時代の先駆け

実際に走行するとカーボンよりアルミの方がかかりがいい、乗り心地は最悪だけど速さだけで選ぶならアルミ、そんな僕の体感が裏付けられた。この前リンク貼られていたロードとクロスのヒルクライムテストでもジャイアント、エスケーブR(アルミガチガチフレーム)が最速タイムをたたき出していた。僕が初めてエスケープR3で走った時、無茶苦茶走るやんこれ!と思った。その変わり乗り心地は最悪だった。速さに特化した場合アルミという選択になる。

お金のない人がレースで一発逆転狙うにはアルミフレームが隠し球になると注目しています。

5.やっぱり和泉チェーン使ったんだ!この自転車に使われている唯一のメードインジャパン製品。中野浩一世界選10連覇の時代から和泉は世界一!

6.前面から見るとフォークもピラーもペラペラ、ハンドルもステムも板。ハンドル幅も340mm位かな。前面投影面積で考えると横幅が広がるディスクブレーキは不利じゃないかな??片側だけで乱気流も起こるし。チューブレスタイヤも使ってないし。

タイヤに関して言えばチューブレス&太いタイヤよりクリンチャー&チューブの方が優秀だと実験結果で出たから、この挑戦では使われた。チューブレスリムは作るのが難しく重量も重くなるんでしょう。同じようにチューブレスタイヤも高圧にすると問題ある??

いろいろ面白いことわかります。和泉チェーンは日本の誇りだ!

煙人さん

3Dプリントのプロダクト関連から見た記憶があったもので…見当たらないorz

http://www.cyclingtime.com/culture/7469/

https://www.cyclowired.jp/news/node/378551

https://funq.jp/bicycle-club/article/810983/

ガンナの本番もコンチネンタルGP5000TTにラテックスチューブだったそうですが、ソースは忘れました。

市販品なら25-622か28-622になるかと思いますが、特注? リム幅等も不明ですがそこまで細くは見えない様な。突き詰めると空力はやっぱり効くんですね。と改めて感じた「前傾禁止」のロートルです…

機材の優劣はタイムを見るしかない。今流行の太いタイヤと太いリム、チューブレスタイヤ、それが本当に優秀で速いなら千mタイムトライアルで世界新記録を更新できるはず。

またロードのステージでもレコードを出せるはず。富士ヒルクライムなどでも歴代記録を更新できるでしょう。しかしあまりレコード記録や世界新記録を最近の機材を使って出したという話は聞かない。

一番はっきりするのはアワーレコード。太いタイヤと太いリムでアワーレコード塗り替えたなら間違いなくその機材は今までの機材より優秀です。だけど実際の記録はそうなっていない。

ツールドフランスでも過去の記録の方が速いでしょ。

だから僕はイマイチ信用してません。

>道場長、また知ったかぶりしてアワーレコードなんたら書いて居るけど記録更新されてますよ。

別に知ったかぶりはしてません。どう記録更新されているのか情報書き込みよろしく。

使用機材なども具体的に部品など書いて下さい。

他にもタイムトライアルなどで旧世代の記録を最近の機材を使った物が更新しているなら教えて!

>近年は素材の改善により変形はせずとも熱がタイヤ(チューブ)内の空気を膨張させてバーストしたりと、リスクと隣り合わせな面もありました。

○このバースト写真見てどう思います??

https://ysroad.co.jp/md/wp-content/uploads/2017/05/dsc_4483-e1495376944568.jpg

キャリパーブレーキで山下るとこんなバーストするの??自分の整備ミスを機材のせいにするのやめたらと思う。タイヤの空気圧管理は自転車整備の最難関整備だけど、10気圧位でこんなバーストしないから、何気圧で下ったんだろ。自転車に愛がない人には悲鳴が聞こえない。そういう人には整備はできない。こんなバーストする人に自分の自転車整備させる??僕は絶対お断りです。

全部読み終わった感想

ディスクブレーキのメリットって過去の自転車財産をすべて廃棄させ、新規で高値の部品を沢山売りつけメーカーが金儲けすること。守銭奴たちが規格を変え次々と財産をゴミにしていく、こんな商法持続可能じゃない。僕は過去の財産大事に使って自転車乗って行く。

最近の自転車あまり美しいと思わない。ワイズさん反面教師のいい記事ありがとう。

BB30が出た時思った、プレスBBなんて続くわけがない、人類の歴史はリベット止めではダメだからネジになった。それをなんでネジ式(スレッドBB)を性能の劣るプレスにする。フレームにネジ作るの面倒だから、つまりメーカー側の都合でユーザー側にはメリットはない。

プレスBBは3回着脱繰り返せばガバガバになり使えなくなる。BBなんて砂や土入って、すぐに音鳴りする、その時外して掃除しなければ音は解消しない。僕なんて年2回は外して徹底的に掃除している。1年に6回分解掃除したこともある、プレスBBなら何個新品買わないとダメか、そんなBBは持続可能じゃない。僕が予想した通りプレスBBは消えスレッドに戻った。

剛性剛性とアホのひとつ覚えのように叫んでた連中はどこに消えたんだ。

昔、競輪のハンドルは鉄だった。チネリはクロモリ、ある時、日東がアルミの競輪丸ハンドルを出した、その時みんなアルミは剛性が足りない、頼りない、鉄しか使えないと使わなかった。僕の師匠もずっと鉄派だった。最初の頃の日東競輪アルミハンドルは確かに華奢で頼りなかった。僕はチネリの丸バー使ってたけど競輪では使用禁止だった。

この流れが大きく変わったのは中野浩一が世界チャンピオンになってからだった。中野浩一が使った自転車はオールジャパンでハンドルは日東アルミ丸バーだった。アルミは剛性が足りないからダメといってた連中は中野浩一より速く走れるのか??200ハロン10秒出せるのか??

中野浩一より脚力がなく遅い人間が「剛性剛性」という理由をあげアルミはダメというのが滑稽だった。それからみんな競輪にアルミハンドルを使うようになった。今では誰もアルミハンドルが剛性不足で使えないなんて言わない。中野浩一が使ってたピストはスレッドBB、BBを大きくして剛性をあげ速く走れるなんて誰が言ったの??200ハロン10秒出せない連中が剛性剛性とアホのひとつ覚えのように叫ぶのは滑稽。メーカーが商品売るために作った話を足のない人々が、さも本当のことのように宣伝する。

中野浩一がアルミハンドル、スレッドBBで世界一速く走って問題なかったんだから、問題なんかあるわけない、それは機材の問題ではなく自分の鍛錬の問題。剛性という言葉を聞くと、いつも競輪の鉄ハンドルとアルミハンドルを思い出す。

中野浩一が世界選10連覇をしていた時、日本製自転車部品の品質は世界一だった、僕は当時のサンツァーシュパーブピストペダルを今でも使ってるけど40年走っても回転は軽くガタは全く出ていない。今市場で売られているどんなペダルより快適に走れる。中野浩一一人が金メダルを取ったのではなかった、新家、日東、三ヶ島、前田工業、星、藤田サドル、みんなが銭金抜きでオールジャパンで世界一をめざして戦い、金メダルをとった。僕は当時の現場のムードを知ってる。

新家のリムにアンカンシェルの5色ラインが入った。日東のハンドルにも入った。カンパの箱にしかついていなかった五輪の5色ラインが日本製自転車部品に入った。久留米の中野さんの家にいった時、中野さんが街道練習で使ってた長沢ピストは前後クイックハブだった。

僕はピストはナットハブでないと強度が持たないんじゃないかと後輪はナット式ハブを使っていた。でも中野さんの前後ピストクイックピストハブを見て、中野さんが走って大丈夫なら、僕なんかがいくらもがいたって大丈夫だと思い。それからピストの街道練習は僕も前後クイックハブで走るようになった。ハンドルも中野さんがアルミで大丈夫ならと僕もアルミを使うようになった。

今スルーアクスルが剛性高く、クイックは使い物にならないと、また剛性剛性のアホのひとつ覚え合唱が始まっている。固定ギアピストのリアハブでもクイックで問題なかった。剛性の問題ではなくディスクブレーキの片効きの問題。自転車はセンターを出すのが重要。しかしディスクブレーキは片側で制動する、リムブレーキのようにセンターで止められない。当然止めようとする片方に力が集中しフレームがねじれる、この現象はいくらナットで締め上げてもフレームへの負担になり破壊の元になる。スルーアクスルカーボンフレームの耐久性はリムブレーキより短くなるのが予想できる。これもメーカーはどんどん買い換えてもらって儲かるのでメリット大。

そもそもディスクブレーキは分厚いパッドと板が必要、自動車やオートバイを見ても5mm以上の厚みがある。自転車に使っているディスクパッドや板は薄く耐久性と変形に弱い、これもドンドン新品買い換えさせるのに好都合。全てユーザーのためではなくメーカーの金儲けのためのメリット。

中野浩一は世界選10連覇してギネスに掲載されている、人類が今後破れない記録NO1と言われている。世界ではGodと呼ばれている。僕は中野さんの自転車からいろいろなことを学んだ。中野さんより遙かに遅く弱い脚力しかない人々が「剛性」という言葉を持ち出し、メーカーの金儲けのために、いろいろな作り話を流す。品質のいい部品というのは「いいものを作りたい」という職人の魂が作り出す。当時の日本にはそういう職人がいた、ごちゃごちゃ作り話などせず、手を動かしカンパを超える、日本の部品にアンカンシェルラインを入れる、その情熱でみんな動いていた。

今、剛性剛性と言うスルーアクスル、片効きディスクブレーキ、こんな中途半端な部品が今後歴史に残るとは思えない。プレスBBを採用したフレームはBBの廃盤で使えなくなる、スルーアクスルフレームが使えなくなるのは10年後??歴史は繰り返す、そして最後には一番優秀な規格が残る。

【ディスクロードとは何ぞや?】メリットとデメリットを知ろう!【基礎知識①】

https://ysroad.co.jp/md/2019/10/08/10912

を見てディスクブレーキを考えてみる。

この中で上げられているメリットとデメリット

【ディスクロードのメリット】

・軽い力で制動できる

・雨天でも制動力の低下がほとんどない

・スルーアクスルによる剛性アップ

・ホイールの取付けが確実

・フレーム/リムの設計自由度の向上

・カーボンリムがブレーキ熱による影響を受けない

・重心が低くなる

【ディスクロードのデメリット】

・重量増

・扱いに慣れが必要

・擦過音や制動音がしやすい

・過剛性や剛性の左右バランスが揃っていないバイクもある

以下 個別に詳細を見ていきます。>掲載文 ○僕の意見

・軽い力で制動できる

>これは油圧式のみのメリットですが、この投稿自体も油圧式前提で書き進めて行きますのでご了承ください。

>「油圧だから」レバーの引きが軽くなり、少ない力で制動できます。

○キャリパーブレーキを自転車道場レベル(芸術的レベル)整備したものより重い。自転車屋レベルの整備よりは軽い??

>ディスクブレーキ化により「制動力が上がる」というのは厳密に言うと間違い。

>「同じ制動力をより少ない力で発揮できる」

○ここ大事、制動力が強いとテクトロのVブレーキみたいになるだけ、タイヤがすぐロックする。○最終的にブレーキ性能を決めるのはタイヤの摩擦と乗り手のブレーキコントロールスキル。

>「走る・曲がる・止まる」の止まるが、圧倒的に楽になります。

○自転車は止めるとロックで引きずりタイヤがズルむけになる。止めないように走り続けるのが一番安全でタイヤを長持ちさせる。

>いくら軽い力で制動できると言っても、制動力はブレーキシステム以外にタイヤのコンパウンドや、体重移動などのライダースキルにも左右されますので、タイヤグリップの限界を超えないような(タイヤをロックして引きずらないような)操作スキルも必要です。

>これはリムブレーキでもディスクブレーキでも変わりませんね。

○その通り。

>ディスクブレーキのパッドとローターは素材の特性上摩擦力が高く、熱への変換効率が高い。

○ブレーキかけた後のディスク触ったら火傷する位高熱。ディスクブレーキも暗峠クラスの激坂下りをするとパッドが膨張し、しばらくディスクに当たったままになる。摩擦熱を逃がすのはアルミリムにリムブレーキが優秀。鉄は熱伝導率が悪く、カーボンはさらに悪く熱が逃げない。カーボンリムに鉄ディスクの組み合わせは保温コンビ、ブレーキがディスクになったのはカーボンリムの熱を逃がせないのが最大の理由。アルミリムならリムブレーキで問題ない。

>ディスクブレーキの場合、元々の摩擦抵抗の高さによる制動力にプラスして、摩擦抵抗が大きい=発熱温度が高いため(ブレーキ直後のローターを触ると火傷する。およそ200度~400度!)

○発熱温度が高いって悪いことだと思うけど・・・

>リムブレーキのバイクで雨天のダウンヒル中にヒヤヒヤさせられたことは枚挙にいとまがありませんが、ディスクブレーキならライダーの技量さえ確かならそんな不安を感じることはまず無いと言えるでしょう。

○そもそも雨天のダウンヒルなんて行かないのが一番安全。

>メリット③スルーアクスルによる剛性アップ

○スルーアクスルはディスクブレーキで起こるフォークのねじれを防ぐために使わざるを得なくなった、ユーザーは過去のフレームやクイックハブなどが全部ゴミになりデメリットしかない。でもメーカーは全部買い換えさせ儲かるのでメリット大。

>従来のクイック式ハブと異なり、ハブとフレーム・フォークを「太い軸で」「直接ネジ止め」するので

○ピストもママチャリも大昔からハブはナット式。

>BBで発生した力がスルーアクスルハブという強固な支点を経て、ロスなくタイヤへ伝わるようなイメージ

○今は消えたBB30も剛性が上がると同じこと言ってた、JISスレッドBBはダメといってた連中が今みんなJISスレッドBBに戻ってる、スルーアクスルはいつ消える?

>車体の左側だけにブレーキがあるが故に生じる捻じれを防ぐために導入されたスルーアクスル。

○正直!本来は必要ないけどディスク使うためフレームねじれるので、こんなめんどくさいフレームになりました。

>>>>メリット④ホイールの取付けが確実 クイック式ホイールの着脱は、慣れていない方が行うとフレーム・フォークに対して斜めに入れてしまう

○ワイズの自転車整備だと、斜めになるのか。

>>>>メリット⑥カーボンリムがブレーキ熱による影響を受けない

○ディスクを使う本当の理由はこれ。

kapa_さん

サイレンス・スズカさん同様4500使いのkapaです。私もtour-neyさんと同じような感じです。

適材適所ですね。と云う事で私にはディスクブレーキ不要です。

ブレーキシューの減りですが、息子の事例でいくと雨の日でも通学に使ってましたが、BR-6403だと1万km以上持ちそうな感じです。用途や状況によるでしょうが、市街地、平地のみ、トップスピードは40kmほど、700c化ママチャリで、泥除け、カゴ、両立スタンド、28kg対応の鉄キャリア付+教科書等10kg背負った状態です。

milton_clubさん

世界最初のディスクブレーキはコルナゴのC-59が2010年、シマノのDi2が2009年、シマノの油圧ディスクブレーキが2016年だったと思うがかれこれ色々な不具合も見られたが現状、実用は問題の無いレベルに成った。

フレーム側もハイエンドからのトップダウンで廉価フレーム、ホイールも其れなりに走るレベルに成った。

価格でうんぬん言うのはハイエンドモデルを買った事の無いからでしょうか?リムブレーキフレームのハイエンドモデルを買って居た人はホイールも交換して居ますから概ね150万コースです、これらの人はディスクブレーキハイエンドモデルに移行して居ます。

特にディスクブレーキハイエンドも200万に乗った事でついにこの価格帯に成った感は有りますが。

昨今の素材の高騰、物流の高騰、為替、インフレ等が重なりますがロードバイクの価格を2000年頃の感覚で言って居るのでは比較する事自体が無理が有ります。またハイエンドのバイクの購入して居る人は金持ちでは無く大半が普通のサラリーマンです。

この辺りはお店に出入りして居なければ解らないと思う、今本当にロードバイクに乗って居る人の購入動向の把握は乗り手の事を知る機会が無いのではないかと。

話は変わって正直な話、機材の傾向は特許の申請で概ね把握は出来ます。

どのみちリムブレーキバイクのフロント100ミリ、リア130ミリ規格では11スピードの時点でこれ以上の多段化は無理で規格が代わる事ははっきりして居ます。

つまる所、技術的な進歩の未来像が把握が出来て居なかったという事です。

本質的にどうでもよい様な情報をネットで拾い集めた所で何に成るのでしょうか?

自転車の乗り手にとって本当に重要な事が抜けて居る様に感じます。機材スポーツ故に絶対的な法則が有り、自身に必要なものを選ぶ選択眼を持つ事が重要かと。其処がぶれなければ選択肢は絞られますからね。

ディスクブレーキはメンテナンスを含めて走行距離が多い人はお金はかかります。

そしてメンテナンスに長けたショップ選びが重要です。

此が自転車業界の戦略かというと微妙な所です、整備不良の自転車は減る事は事実ですし素人整備を排除するのは有効な手段と言えます。

>それ以外の95%前後の自転車乗りにとって、ディスクブレーキロードバイクは『無用の長物』

であったとしても全員がディスクを使わざるを得ない。現実に新車で買えるのはディスクロードだけで完組ホイールや部品を見てもディスクブレーキのものしか販売していない。

新品ではリムブレーキは車輪が壊れた時、交換も不可能になりつつあります。

またディスクブレーキはスルーアクスル、チューブレス、ワイドリムがセットでクイックハブにディスクブレーキなどの組み合わせは絶滅。エンド幅が142mmに広がることでフロント変速やリア変速においてシフトワイヤーでは対応しきれない(前後同時に動かすことができない)ので、このセットは電動変速もセットになっている。つまり油圧ディスク、スルーアクスル、チューブレスタイヤ、ワイドリム、Di2(電動変速)の5つがセットになり、この5つのシステムがないロードは旧時代のロードとして部品互換性、レースでの交換が不可能になり、レース出場も不可能になる。

これはロングライドやブルベなども同じで自転車イベント全般にわたるので95%は関係ないといっても95%も油圧ディスクブレーキ、スルーアクスル、チューブレスタイヤ、カーボンワイドリム、電動変速を採用するしかなくなる。結局使いたくなければ自転車やめろという話。

この変更は自転車参入の敷居をあげ、自転車競技人口を下げる。初期投資が100万200万必要なスポーツなんて気軽には始められない。最近すれ違うロードはほとんどディスクで、このディスク乗ってる人たちも維持費に耐えられなくなったら、やめていくだろうなと思ってみてます。自転車に会う数も確実に減ってます。ママチャリも電動アシストに移行して10万以上が普通になり、自転車って高価な乗り物になりました。

tour-neyさん

私も同じような感じです。ただし、ここだけは追記訂正します。

>、それ以外の95%前後の自転車乗りにとって、ディスクブレーキロードバイクは『無用の長物』になりかねない……かな?

雨の日でも乗る、自転車で通勤する、通称ツーキニスト(疋田氏命名)であれば、効果は高いです。

早いと半年もVブレーキシューが持ちません。通勤では、惰性で減速して、ノーブレーキでコントロールする余裕や暇がないからです。下りがあれば、尚更。

ワイヤーと異なり、オイルは劣化が緩やかですので、ある意味ノーメンテも可能。

とはいえ転倒により破損した場合、ブレーキレバーやキャリパーの互換性や、パッドの種類等の調査は大変です。要は、適材適所です。

いいの出来ましたね。「可愛くなくなった」はよく言われます。男は可愛さより「渋さ」だぜ!おっさんの論理。たぶん批難倍増するので心でつぶやくだけにしましょう。

こうなってくると、ブレーキが気になります、どこまで行くかは・・・・道楽の世界!

Paddington Bearさん

プルミーノのクランク交換についてアドバイスを頂き,ギア比,予算等々,あれこれ悩んだ末に,ようやく改造が終わりましたので報告です。

結局,使用した主なパーツは,

チェーンホイール:Sora FC-3550 (46T/34T)

フロントディレーラー:Sora FD-3500-B

リアディレーラー:RD-M310

シフトレバー:SL-M310(7速用)

チェーン:CN-HG53

です。

懸案だったQファクターはロードバイクと同じになり,長距離走っても膝に違和感がなくなりました。また,フロントダブルの環境は,思っていた以上に使えることが分かり,坂道では結構重宝しています。

なお,SL-M310のインジケーター部は,ハンドルの下から出てくるタイプだったため,標準のハンドルだとハンドルの曲がっている部分とインジケーターがぶつかってしまい,ブレーキレバーの左右位置調整ができなくなってしまいました。そのため,ライズのないハンドルに交換しました。ついでに,グリップは道場長お薦めのスポンジに交換しています。

今回の改造,家内からは可愛くなくなったと不評ですが,私のとってはとても走りやすくなりました。私の場合,平地ではフロント46T-リア15Tでちょうどよいみたいです。この前後のギア比でもう少し選択肢があると嬉しいのと,フロント34Tの時に軽すぎるので,スプロケットをCS-HG50-7の13-23(13,14,15,17,19,21,23T)に交換してみます。

ATOK103さん

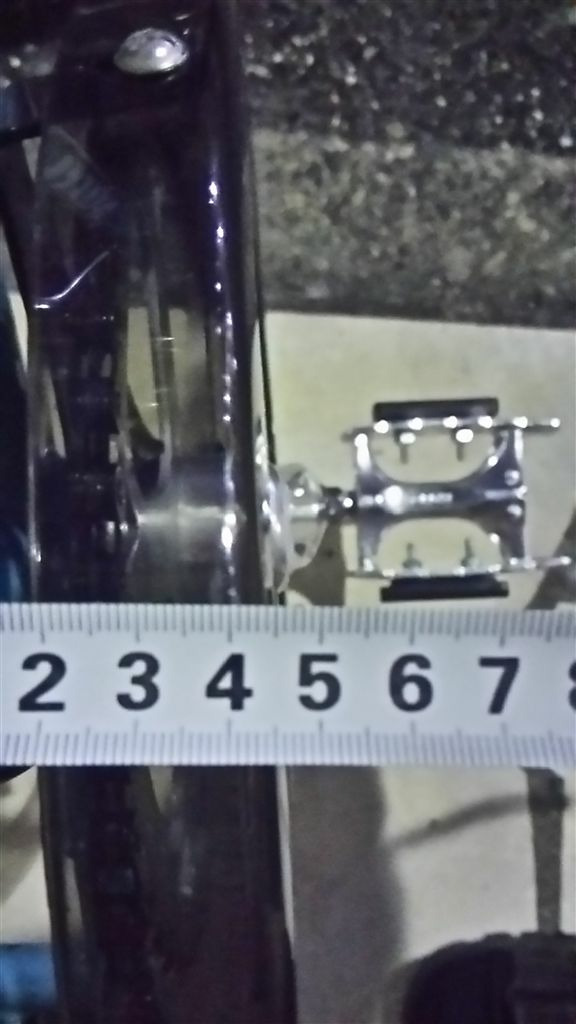

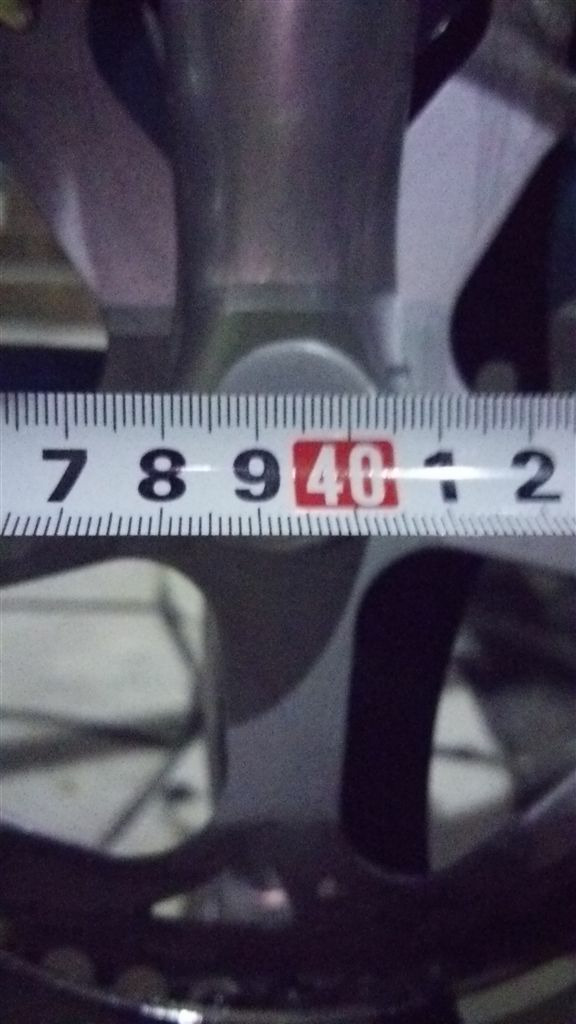

クランク間隔 メジャーの先端は左クランク内側にあります チェーンステーの長さ 約395mm

この3連休は,仕事,酔った勢いで買ってしまった中古viperの引取,関東出稽古で,(仕事以外では)楽しく消化してしまい,プルミーノの整備に取りかかれませんでした。

今日,仕事から帰って,プルミーノに最初から付いているクランクの間隔を計ってみました。

どうやってクランク間の距離を測るかは一つの問題。 プルミーノの右クランクの内側とチェーンカバーとの間には,ほとんど隙間がありません。そこで,左クランクの内側とチェーンカバー外側の間隔が,ほぼクランク間の間隔になると思います。その長さは,1枚目の写真のとおり約143mmでした。

これって,FC-5800あたりも入る長さのような気がするのですが,いかがでしょう? 入るのであれば,FC-5800をシングルで使うことも選択肢の一つになります。とはいっても,前の書込みのとおり,スギノのチェーンホイールセットを買ってしまっているんで,当面はそちらでやってみます。

ちなみに,チェーンステーの長さは,2枚目の写真のとおり395mmほどです。そして,11速のスプロケは1速から11速までの幅は広がっている。チェーンステーの長さが短くスプロケの幅が大きいから,たとえフロントシングルであっても,1速あるいは11速の時のチェーンラインは結構厳しいものがありそうです。

Paddington Bearさん 情報ありがとうございます。

ワッシャをかませると,後輪の脱着がしにくくなるとのこと,参考になります。エンドを広げる場合には,得失を考えないといけませんね。安全第一でやってみます。

上の書込みで,FC-5800が入らないかと書いたけれど,調べてみると,シマノのロード用クランクのQファクターは147mmでしたね。そうすると,クランク間の距離はそれより20mmは小さいでしょうから,やっぱりチェーンカバーを付けたままでは無理ですかね。

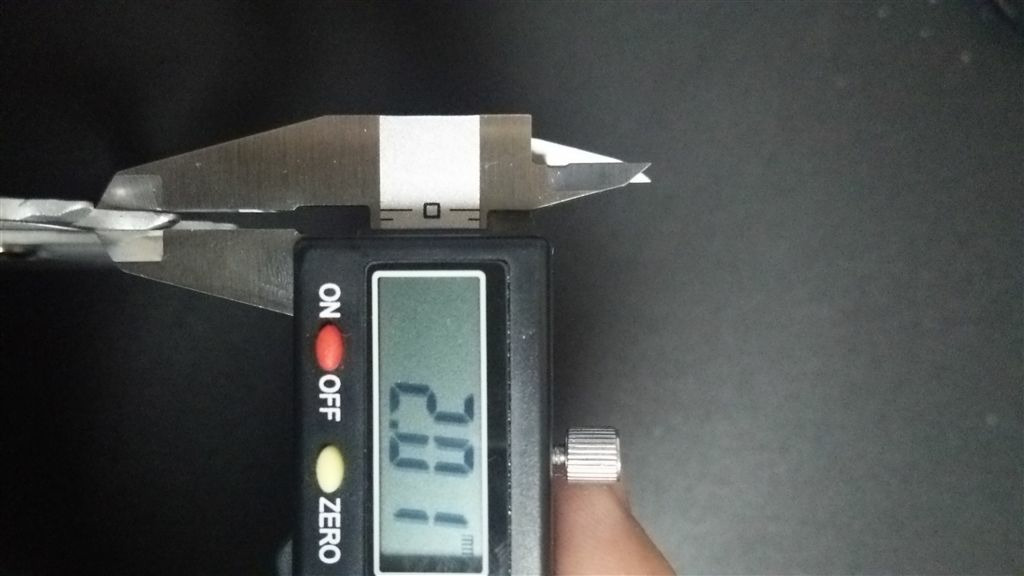

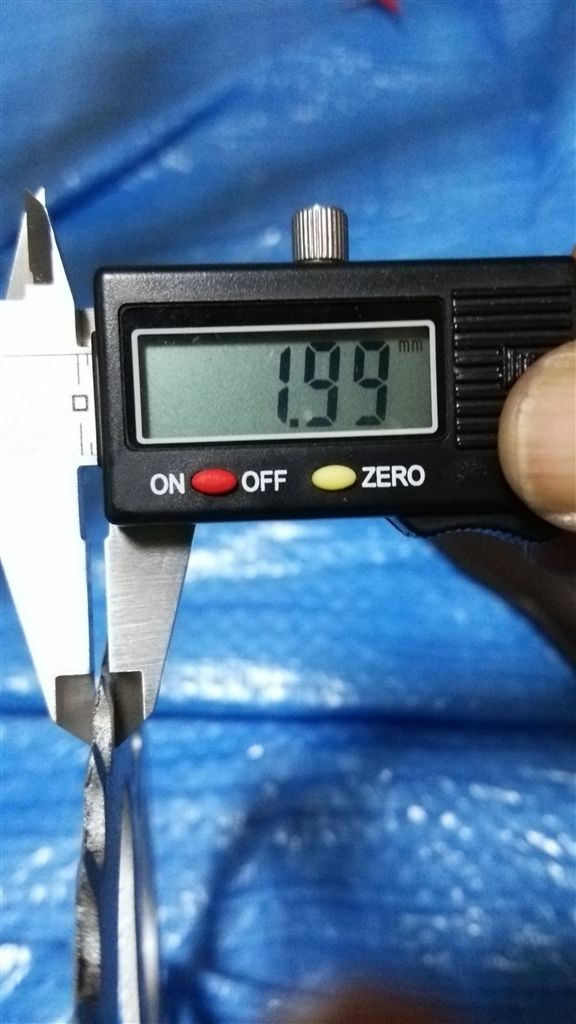

スギノ XD2 歯厚は2.01mm 型番はXD2

ヤフオクで落札したチェーンホイールセットが届きました。

チェーンホイールの歯の厚さは2mmでした。その点では11速にも使えそうです。

でも,このクランクはシングル用なのか疑問を感じています。

写真の右クランクにはXD2Rと書いてあり,左クランクにはXD2Lと書いてあるので,商品名はXD2なのだと思います。ネットでXD2を検索しても,ダブル用かトリプル用しかヒットしません。もしかして,ダブル用のクランクにチェーンホイールを1枚だけ取り付けてあるのではないかとも思えます。もしそうであれば,チェーンラインがずれてしまうかも知れません。

とりあえず,取り付けて様子を見ます。

そのほかの部品の取付けは,シフターが届く中旬以降となります。

道場長 やっぱり,ダブル用のクランクなんですね。

インナーに付けるか,アウターに付けたままにするかは,悩ましい。現状のプルミーノで4速以下はあまり使わないからなぁ。チェーンガードに干渉しない限りはアウターに付けたい。この土日で実験してみます。

スギノXD2を取り付けてみたが・・・ チェーンガードに干渉する(分かりにくくてすいません) 取外したオリジナルのチェーンホイールの歯厚を計ると・・ 別の歯を計ると

プルミーノにスギノXD2を取り付けてみました。

結果,クランクがチェーンガードにこすれてしまう(泣)。

気を取り直して,取外したプルミーノオリジナルのチェーンホイールの歯の厚さを測り直してみる。すると,2.00mm,1.99mmなどという表示が・・・。何度も,かつ,いろんな場所の歯を計ってみましたが,間違いありません。以前計ったときは2.2mmだったのですが,チェーンホイールセットをフレームに取り付けたままで,チェーンも邪魔していたから,正確には計れていなかったようです。

プルミーノオリジナルのチェーンホイールセットを取外す前に,CN-5600の切れ端を掛けてみたときも,問題なく掛けることができました。

ということは, プルミーノのチェーンホイールの歯の厚さは2.0mmであり,歯厚の点では9~11速に対応していた!と理解して良さそうです。あとは,シフターが届くのを待つだけだな。

Paddington Bearさん

改造内容 反フリー側

ATOK103さん どうも, Paddington Bearです。

「くまのパディントン」,大昔から子供に人気らしいですね。実は私,以前は本の事を全く知りませんでした。なぜ知ったかというと。。。

英国に1週間ぐらいの出張があり,ロンドンで休日に歩き回っていたらいつの間にかPaddington駅にたどり着き,くまのぬいぐるみがいっぱい売っていたので訳が分からずお土産に買って帰った。。。家に帰って家族に渡したら,知らなかったのは私だけ。。。。

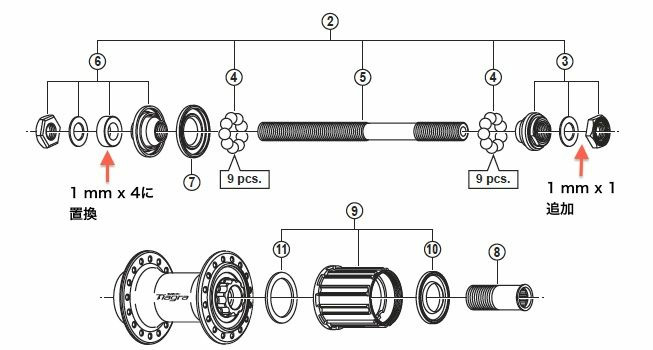

さて,9速化でチェーンとシートステイとの干渉が発生し,Topギアを封印した8速運用を強いられていた私のプルミーノですが,手組みしたホイールの整備の際にハブ(FH-4600)を改造し,無事9速化を果たしています。改造内容は,反フリー側の5 mmのスペーサーを1 mmスペーサー4個に置換,フリー側の玉押しとロックナットの間に1 mmスペーサー1個追加です。これで,トップ12Tでギリギリ使えてます。改造してまだ二ヶ月ですので,耐久性は判断できません。

当初は,フリー側ロックナットの外側に,たまたま手元にあった1.4 mmのスペーサーを加えてました(つまり,左右エンド間は1.4 mm拡がる)。この状態でチェーンの干渉は解決しました。しかし,たった1.4 mmエンド間を拡げるだけなのですが,ホイール着脱がかなりきつくなりました。特に,ホイールを外す際にスペーサーが脱落しやすく,出先でのパンク修理の際に紛失しかねないと判断して,最終的に上記の改造になりました。

FH-5800でチェーンとシートステイとの干渉が起こった場合,私なら,マメ爺さんが書かれているように,フリー側「のみ」にスペーサーを加えると思います。薄いスペーサーを用意して少しづつフリー側に加えて必要量を決め,最終的に必要な厚みのスペーサーをフリー側の玉押しとロックナットの間に挟み,その状態でホイールのセンターを取り直します。11速ハブはフリー側フランジがセンターにかなり寄っていて,これをさらにセンターに寄せるような改造は御法度ですが,小径はブレース角が大きいので多少なら大丈夫でしょう。

いずれにしろ,安全第一で楽しんで下さい。

道場長

書きませんでしたが,もちろんワッシャ移動も試しました。が,私の場合はダメでした。そのため,上記の改造を施した次第です。

以前も書きましたが,道場長のお持ちのプルミーノとは製作年が異なっており,フォークエンドが違うだけで無く,フレーム寸法・形状が変更されている可能性があります。設計公差内での個体差もあり得ます。また,確か道場長はトップ11Tのスプロケットをお使いだったと思いますが,私は12Tまたは13Tを使ってます(手持ちの12-23または13-25を使いたいため)。

まあ,メーカー想定外の改造ですので,現物に合わせて手を入れる必要があると理解しています。

ATOK103さん

マメ爺さん そう,こうやって考えているときが一番楽しいんですよね。でも,時間を取ってしまって,仕事が溜まって後で苦しんだりもします。貴重な情報ありがとうございます。

チェーンホイール,そのままでもいけそうですね。でも,結論的には,後で書くとおり,別のチェーンホイールセットを頼んでしまいました。ハブの両側にワッシャを入れる件は,やってみて無理そうだったら諦めます。その場合は,11速のスプロケのトップを諦めて,10速として使用するつもりです。割高な10速システムになりそうですが(^_^;)。

道場長 やっぱり,10速用のギアが欲しいですよね。

ダブルのインナー1枚を残すことも考えたのですが,歯数が少なくなるのでやめにしました。ダブルを使うのであれば,チェーン落ち等の点では不利があるのは了解の上で,アウターを使おうかと考えていました。

でも,ネットでシングル用のチェーンホイールセットを検索していてカプレオのFC-F800を見つけ,さらに,FC-F800を検索していたら,この道場の「FC-F800のQファクター」というスレにたどり着きました。既にPaddington BearさんがプルミーノにFC-F800の取付けを考えていたのですね。で,そのスレを読むと,道場長が,ヤフオクで出ているスギノXDの48Tのものを推薦しているのに気が付きました。早速ヤフオクで検索,発見し,出品者に聞くと9速まで対応しているとのこと。9速対応なら歯厚は2.0mmのはずなので,これだと思って,落札しました。

余談ですが,Paddington Bear「くまのパディントン」シリーズは私も小学生の時愛読しました。

シフターは,ヘラマンタイトンさんが書かれたとおり,SL-RS700の右だけをワールドサイクルさんで購入しています。11月中旬から下旬に入荷予定だそうです。

ヘラマンタイトンさん そう,チェーンカバーがネックなんですよね。本当は,チェーンカバーの取付け部分に延長金具でも付けて,フロントダブルにしてしまうのが一番いいと思うのですが,それをやる目処が立ちません。

RD-5800,CS-5800,CN-HG600,C-371も届きました。来月末には11速化にチャレンジできそうです。

ヘラーマンさん

SL-RS700(11speed)

多分本人からも書き込みあると思いますが、シフター出ていますよ。5800のフラットバー用です。

SL-RS700

http://cycle.shimano.co.jp/publish/content/global_cycle/ja/jp/index/newpro2014-15/roadcompo14-15/2s11s.html

ATOK103さんはこれが出たので11速に踏み切ったのだと思います。

プルミーノのノーマルチェーンリングは、チェーン暴れるとまれに落ちることがあるので私も対策考えています。チェーンカバー活かすとなると難易度高いですよね。

PAUL THUMBIES

SL-RS700(11speed)は当初は秋とか11月発売となっていたので、そろそろ発売するのだと思ってました。でもXTRがまだならもう少し先かもしれませんね。

年内にはでるのかな?急ぐなら、9000デュラのバーコンをこういうのでつける手もありますが、インデックスだと重くて操作性が良くないのでラビッドファイヤがでるのを待ったほうがいいですね。

PAUL THUMBIES http://www.ride2rock.jp/products/bike.php?id=23722

マニュアル http://www.ride2rock.jp/inst/Paul_thumbies.pdf

マメ爺さん

ATOK103さん プルミーノ11速化、楽しそうですね。

参考になるかどうかわかりませんが、数年前に、10速用スプロケに7速用チェーンリングを組み合わせ、3,000km位問題なく使ってますので紹介します。

使用パーツは、

シフター:SL-R770(10速)

チェーン:CN-6600(10速)

スプロケット:105(モデルNo.忘れ)11-25(10速)

Fディレーラー:FD-R770-F 2x10s フラットハンドル用

Rディレーラー:アルテグラ RD-6600G-SS

チェーンリング:TAシクロツーリスト 36T(4年後に44T×32T)

チェーンリングは30年前に購入しました。これは7速用で、歯の厚さは実測2.2mmです。

当初、フロントシングル(36t)で使いましたが、全く問題ありませんでした。

4年後にダブル(44T×32T)にしましたが、特に問題はなく、現在も使っています。

ATOK103さんは、10速用チェーンの切れ端をお持ちなのですね。プルミーノのチェーンリングに合わせてみて、きつい感じがしなければ、私なら使いますね。

私の場合ホイールは700cですので、プルミーノよりリア・センターは長くなります。

プルミーノの場合、チェーンのよじれ具合は、少しきつくなりますので、多少心配ですね。

実は私もプルミーノを持っています。

私は鉄のフロントギアは嫌いなので、手持ちのアルミのクランク・ギアに交換しました。

そして、外した鉄ギアは、5アーム型にカットし、アルミのフロントギアを取付けて普段用自転車に使っています。

積極的にオススメはしませんが、工作を面倒と思わず、丁寧に作業すれば、少し器用な人なら出来ると思います。

11速化に当たり伺いますが、シフターは何を使うのですか?

私は適当な部品を思い当たりません。

それから、ハブFH-5800,リムALEX R390のホイールを入手した、との事ですが・・・。

チェーンとチェーンステーの干渉を避けるため、ハブの両側にワッシャを入れる事をお考えですが、左右に、2~3mm厚のワッシャーを入れるとなると、フレームにかなり負担がかかる気がします。エンドの平方も保てなくなるし。

FH-5800の展開図を見ると、残念ながら反フリー側に外せるワッシャーがありません。

右側だけにワッシャーを入れ、ホイールのセンターは取り直す、等の工夫がいるかもしれませんね。

ATOK103さんは、ご自身でよく考えて行動する方だと思い、私の経験や意見を書きましたが、くれぐれも安全に配慮した改造を楽しんでください。

なお、チェーン脱落防止対策は、私も同様な事を行っています。

ATOK103さん

ヘラマンタイトンさんレス,ありがとうございます。

まだ,自分でも決心できないところです。やっぱり,2.2mm厚さのあるチェーンホイールに公式には2.2mmしか幅のないチェーンを掛けるのは心配です。

フロントをシングルにすると,チェーンが落ちやすくなるというのは聞いているので,直付け用FDを台座のないシートチューブに取り付けるためのバンドアダプタをに,適当な長さのボルトを付けて,チェーンにぎりぎり触らない程度の高さに取り付けることで,チェーンの脱落を防ぐ予定です。

11速用のチェーンホイールセットを購入することも考えているのですが,

・チェーンガードと干渉する可能性があること

・アウターリングだけを使うことになるであろうが,アウター×ローの時にチェーン鳴りがしそうなこと

・それなりに値が張ること

が気に掛かっています。

11速用のフロントシングルのチェーンホイールがあるといいんですけどね。

シクロクロス用にはいろいろあるみたいなんですが,歯数が42Tくらいのものが多くて,今ひとつ購入する気になりません。

今度の土日に,プルミーノの左右のクランク内側の距離を測ってみて,FC-5800がチェーンカバーに干渉することなく取付け可能かを調べ,また,手持ちの10速用のチェーンの切れ端をプルミーノのチェーンホイールに合わせて様子を見て,あらためて考えてみます。

ヘラーマンさん

チェーンが切れやすくて危ないかどうかは判断しかねますが

11sアルテのチェーン内-内は実測値だと2.35mm(平均)ぐらいあります。DURAのチェーンも同じ。

で、10sのチェーンも同じで2.35mmぐらいでした。また、うちのプルミーノのギヤ板は薄いところで2.22~2.23mmぐらいありました。(参考までに6600アルテのチェーンリングは2.0mm、6800アルテも同じで2.0mmでした)

余裕は0.1mmぐらいしかないのでかなりシビアなのは間違いないですね。チェーンラインが厳しいリアローやトップの位置でうまくいくのかな?未確認なのでなんとも言えないですが、もしかしたらチェーンが暴れた時に乗り上げてチェーン脱落するかもしれないですね。砂埃を噛んだ時などもキツイかも・・

さすがに家族に実験させるのは賛成しかねますので、家族が使うようになる前に5000km(チェーン2セット分)ぐらい乗ってみるとか、自分用のを追加購入するのはどうでしょう?

こういう改造は好きなので個人的には応援しています。頑張ってください。

ATOK103さん

私も,家族共用のママチャリ代わりの自転車にするべく,プルミーノを買いました。

これ,すごくいいですね。ミニベロだから,踏み出しが軽いのは当然として,とっても反応がいい! ペダルに掛けた力がしなるように自転車が進む力に変わっていくのが分かる。とっても満足しています。

ママチャリ代わりなので,カゴは必須。ここでの情報のおかげで,モノタロウのアルミバスケットを購入。取付け金具が付いていなかったので,最初は,プルミーノに付属していたキャリアにタイラップでくくりつけたけれど,やっぱりそれでは不安。

ネット上で探し回り,

・ヘッドチューブ上に取り付けるカゴブラケット

http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001000666243/index.html

を注文。さらに,アサヒの実店舗に行き,

・前かご取付け金具

(購入したものではありませんが,参考になるものとして)

http://www.cb-asahi.co.jp/item/35/00/item31006500035.html

・20inch車用カゴステー(同じく参考として)

http://www.cb-asahi.co.jp/item/03/00/item31072900003.html

を入手。しっかりと固定することができました。プルミーノ付属のキャリアでなくカゴステーにしたのは,そちらの方が軽そうだったからです。

ペダルは三ヶ島のCT-LITEに付け替え。リフレクターも取り付けました。

今後,道楽の世界として,リア11速化しようと思っています。かみさん,娘も乗るため,チェーンカバーを外すことはできず,フロントの2速化はできません。それで,できるだけリアを多段化したいのです。

もう,ハブFH-5800,リムALEX R390のホイールは入手しました。

リア9速化にすると,トップギアに入れたとき,チェーンとチェーンステーが干渉することがあるということは,ここの書込みで理解しています。ハブの両側にワッシャを入れてステーとチェーンとの間隔を広げてしまおうかと思っています。

問題は,チェーンです。

プルミーノに付いているチェーンホイールは7速を前提としているはず。ノギスで計測してみたら,歯の厚さは2.2mmあるようです。11速用のチェーンの内側の幅は2.2mmだったはず。遊びが全くないことになります。そうすると,プルミーノのチェーンホイールに11速チェーンを掛けると,チェーンが切れてしまうのでしょうか。

ネットで情報を検索してみると,DAHONの7速の自転車をリア10速にしている例はちらほら見つかります。10速用チェーンの内側の幅も2.2mmだから,状況としては同じようきもします。ただ,その改造した自転車のチェーンホイールの歯の厚さは書いてありませんでした。もしかしたら,薄いのかも知れません。

とりあえず,人柱になってみようかと思っていますが,「絶対まずい」という情報をお持ちでしたら,教えてください。

ドラマスキーさん

チェーンホイールをSORAの46/34Tに変更してからまだ7速のままで乗っています。それでだと思うのですが、ときどきチェーンがクランクの外側に外れます。元々は48Tが付いていたので、チェーンの長さは特に変えていませんでした。9速化はまだ先になりそうなので、とりあえずチェーンを1コマ(2リンク)短くしました。これで現状51コマ(102リンク)となりました。そうしたら、4速~6速までのゴリゴリ感がなくなりました。でも7速はまだゴリゴリしています。原因はチェーンだったかというところです。私の感想ですが、見栄えはUGの方が綺麗ですが、UGのチェーンってHG40より性能悪い気がします。

突っ込み下手な関西人さん

道場長、いつもお世話になっております。

今回組んだホイールですが完全に奥義とは逆行した組み方をしちゃったみたいです。

次は近いうちにフロントホイールを組むと思いますので、次こそは奥義通りに組むよう精進します。

奥義開示ありがとうこざいました。

ドラマスキーさん

道場長 奥義の開示ありがとうございます。イタリアのタマちゃんさんの「手組ホイール」にもリンク貼っておきます。

私はスポークのネジにグリスを塗ってしまったので、ニップルの緩みには特に注意するようにします。どうしても緩んで困るようならやり直しを考えます。

突っ込み下手な関西人さんが最近ドラマスキーさんと同じようにミニベロホイールを組まれたのですけど、手順を読んで、これは根本的な基本を伝えないとダメかなと思いました。

突っ込み下手な関西人さんのブログ。僕も時々レスしていますので、よかったら見て下さい。

http://touring222109.blog22.fc2.com/blog-entry-693.html#cm

振り取りの基本奥義

1.振り取りは一発勝負、やり直しはできないと思って気合い充実した時にやりましょう。

2.ホイールは全部の部品が相互に関係しているので単体で組もうと思わない。

3.縦振り(天ぶり)をとるのが主、横振りは従。

*天ぶりをとるのが最も重要で横振りは2の次。もしホイールを組むときに横振りを先にとるか横振りばかり気にしている人がいるならスキルは3流なので、そんな人から教わるものは何もありません。

4.最初にスポークをハブに通すところから真剣勝負は始まっています。

まず地面にハブを垂直にたて上から下へストンとスポークを落とします。両側のスポークを全部落とす。36本組なら18本落ちます。次に180度反転させ同じようにスポークをストンと落とします。この時にスポークがストンと通ることを確認してハブフランジの変形や穴の不良を見分けます。必ず全スポークをハブにストンと落として入れる。引っかかってはダメ。

5.全スポークが通されたハブを中心におき、リムをおきます。

リムは水平の平面上におき変形がないか確認します。ベタッと置いた時にガタンガタン動かずベタッと地面にくっついたままならOK、変形しているリムはガタンガタン動きます。

以下はクロス組を基準に書きます(ラジアルでも基本的な考えは同じ)

6.スポークは必ず2本1組でバルブ穴の右側から通していく。

http://engawa.kakaku.com/userbbs/191/pic

ture/detail/ThreadID=191-9479/ImageID=19

1-3712/

この時工具は使わない。手で最初のねじがかかればいい(ニップルを1周回すだけくらい)で全スポークを通します。手でやりにくい時はマイナスドライバでやります。ディープリムの時は一本別のスポークを用意して、そこにニップルを底の方から締め、それを押し込んで出てきたニップルを手で回せばいいです。

ここで重要なことはリムの腰は最初のゆるゆるの時に一カ所締め込んだりして力をかけると簡単に折れるということ。ホイールは全体のバランスで成り立っているので全体を同じ力で締めこんでいかなければ無茶苦茶になります。下手な人が組んで壊すのは最初のこの段階が一番多いので気をつけましょう。最初は工具を使って力をかけたりしないこと。

7.全体にスポークを通した状態で(スポークがゆるゆるの状態)手かマイナスドライバーで、ゆるゆるのニップルを少ししめます。この時、ニップルのねじを全部1回づつとか2回づつとか回していけばバランスが狂いません。

8.振り取り台にホイールをセット

ゆるゆるの状態でホイールを回して振りを見てみる。精度の高いリムとスポークとハブを使っているなら、この段階で振りはほとんど出ません。

ニップルのねじが見えなくなる位置まで全部を締めていきます。しかしこの時に力がいるようだったら、そこまで締めません。とにかくリムは変形させると元に戻らないのでセンターをとって全体を締め込む位置まで持って行くまでは部分的に強い力をかけないように気をつけます。

9.センターをみながら振りをとります

ニップルを回す時の基本は常に左右対称、上下対称です。左に振っている時は左をゆるめて終わりではなく、左をゆるめて右を締めます。必ず左右同時に行います。天ぶりをとるときも下と上を同時に締めてゆるめます。片方だけで振りをとるのは最後の仕上げの微調整だけで、通常は使いません。全てスポークは2本セット、または4本、8本で振りをとります。1本だけさわって振りをとることはしません。

10.振り取りの奥義

振りは全体のバランスでとります。常に全体を見て調整しましょう。1カ所だけ見て調整してはいけません。そして一番大事なのは天ぶりをなくすこと、天ぶりをなくしながら横振りの出ないように組んでいきます。常に見るのは縦の振り(天ぶり)が出ていないことです。

横振りは後で修正ききますが天ぶりは後では修正できません。たいていリムを痛めます。

天ぶりをきちんと取れて一人前。いい振り取り台を使わないと、少しガタンと動いても振りは取れません。またセンターが狂います。

下手な人が組むと振り取り台の上では振りが出ていなくてもタイヤはめて走ると振りが出ます。それはニップルがゆるむからで全部ばらして一から組み直さないと治らないことがあります。(スポークにグリス塗るのがダメな理由がわかります?)そうならないように気合い入れて一発で決めてください。

ここまでが一般のホイール組の奥義です。決戦ホイールはさらに奥があります。

R390は丈夫なリムなので腰は折れにくいですけど負担はかけない方がいいので手を抜かず1発勝負で完成させてください。ママチャリの太いWOリムなども、なめて組んでると、それが完成度に出ます。常にベストを尽くして組んでください。

ドラマスキーさん

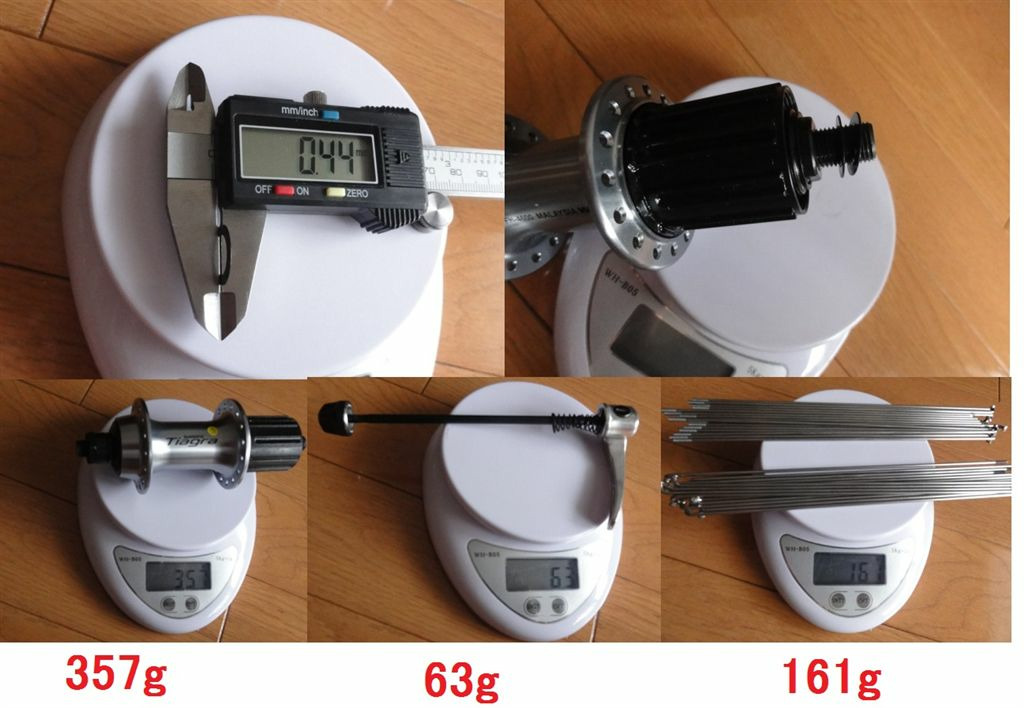

重量 ビニ帯の通し方 ホイール全体とニップル向きの修正

リアホイールの組み方です。

プルミーノ9速化のために、ハブの反フリー側の薄いワッシャーをフリー側に移動します。フリー側は薄いワッシャー2枚となります。写真1参照。リアホイールの各部の重量です。これも写真1参照。リムとニップルとリムテープの重量はフロントと同じなので省略しました。

道場長から教えてもらったやり方を初心者用(私自身のことです)にアレンジして組みました。そのアレンジというのは、スポークをクロスさせたらビニ帯で仮留めするというものです。リムの穴にはまだスポークは通しません。全てのスポークをクロスさせてビニ帯で留めます。これを片面ずつ両面やります。リムと固定しないのでひっくり返す時はやりにくいです。

一部リムにニップルで固定した方が良いかも知れません。とにかく全部のスポークをクロスさせてビニ帯で仮留めします。ビニ帯の通す向きは写真2を参照してください。もしスポークの組み方を間違えていてもビニ帯の仮留めなので比較的に簡単に修正できます。確認が終わったらいよいよ本番です。リムのバルブ穴近くから順にスポークをニップルで仮固定していきます。ネジ山が少し見える程度まで締めます。

全てのスポークをニップルで仮固定し終わったら(まだ、スポークはゆるゆるの状態ですよ)、写真3のように同じ面の平行しているスポークを同時に手で握ってニップルの向きを修正します。両面ともに念入りにやるといいです。このリムはスポーク穴に左右のオフセットがありませんので、こうすることにより、ニップルとリムが摩擦で引っ掛かっているのを修正できます。これでスポークとニップルが一直線になればOKです。リムから見るとニップルが左右に一様にオフセットされているのがわかります。またニップルはハブの中心に向かっているのではなくハブフランジの接線方向(スポークと一直線だから)に向くことになります。

全てのスポークをペアにしてビニタイで仮留め ニップルを仮締め

1つ前の [191-12244] の写真ですが、反フリー側のスポークの通し方が1つずれていたので訂正します。イタリアン組みです。書き忘れましたけど、ニップルを取り付ける前にスポークのネジ部にグリスを塗ることを忘れない様にしましょう。感想ですが、ホイールを組むのは意外に楽しいので、病みつきになりそうです。そうなるとパークツールの振取り機を買うべきかなと思ったりしています。

道場長

初めてなので面倒くさいやり方でやって見ました。でも組み方がよくわかっていいのじゃないかなと思いました。2回目にもこのやり方でやるかどうかはわかりません。(多分やらない)

まだ自作のホイールで試走していませんが、ホイール組みもやって見ると楽しいですね。特に振り取りが楽しい。やってみるまでは思いもよらないことでした。振り取り台、やっぱりホーザンでしょうか。今でも日本人の匠の職人が作っているのなら買う価値があるでしょう。ところで台湾メーカーの振り取り台ってあるのでしょうか。

>スポークにグリス塗る人は見たことがないです。僕の実戦経験上では「やめた方がいいといっておきます」あとは自己責任でどうぞ

グリスを塗ってはいけないところだったのですね。いやあ、知りませんでした。塗ってしまったものはどうしようもなのでこのまま様子をみます。もしこれでニップルが緩んで困るなら、スポーク全とっかえします。みなさん、お気を付けください。

スポークのネジにはグリスを塗らない ←要注意!!

Paddington Bearさん

道場長殿, ドラマスキーさん薄いワッシャーの方ですね。昨日,ハブを分解して,あれこれ悩んでいたときに厚さを測ったら0.5 mmでした。フリー側に移動しようか悩んだのですが,0.5 mmでは足りないだろうと思って,そのままにしています。次回分解するときに,移動したらどうなるか確かめてみます。

私のプルミーノは,とりあえず,トップ封印8速仕様で組みました。リアスプロケットは手持ちの13-25Tを使う予定だったのですが,既報の通り,13Tギアがチェーンステーと接触するの使えません。とりあえず,13Tを他のスプロケットからもってきた12Tに置き換えて組みました。トップはRDのL側位置調整で封印しているので,現状,12Tは単なるスペーサーで,使えるのは14-25Tになります。しばらく使って,次の手を考えます。

ドラマスキーさん

道場長ホイールの正しい組み方を伝授していただきありがとうございます。リアは教えていただいたやり方で組みます。

Paddington Bearさん

他人事でなく思っております。私も9速化の部品については既に全部購入していますので。

多分私のプルミーノでも11Tでシートステイに擦れると思います。というのはチェーンホイールが全く同じSORAの46T/34Tですからね(フロントインナーなら擦らないんですよね?)。

エンドの精度よりもチェーンホイールの違いが大きいんじゃないかなあと思っております。なんにしても私にとって心の準備ができたのがよかったです。Paddington Bearさん、情報ありがとうございました。

私もホイールにワッシャー対応で対策すると思います。私の場合は薄いワッシャーのみ追加かな。

道場長

詳細な説明ありがとうございます。9速化さらに楽しくできそうです。

Paddington Bearさん

私のプルミーノはちょっとまだ完成には程遠いのですが、できたら写真載せます。お仲間ができて嬉しいです。

Paddington Bearさん

ヘラマンタイトンさん ,道場長殿アドバイス,ありがとうございます。

リアエンドのセンターについては厳密には確認してませんが,センター出しをしたホイールがフレームの中央に来るのは,目視ですが,確認しています。

やはり,トップを封印して8段で使用するのが無難なようですね。まずはそれでセットして使用し,その後,スペーサーを使ってハブ本体を左に寄せることを検討してみます。

FH-4600は反フリー側に5mmぐらいの厚いスペーサーが入ってます。これを1mm x 5枚ぐらいに置き換えて,一部をフリー側に持ってくれば,ロックナット間隔を変えずにハブ本体を寄せることができそうです。

エンドの精度が悪いことなど,私のフレームははずれだったのかも知れません。ドラマスキーさんの9速化がうまくいくことを祈っています。

ヘラーマンさん

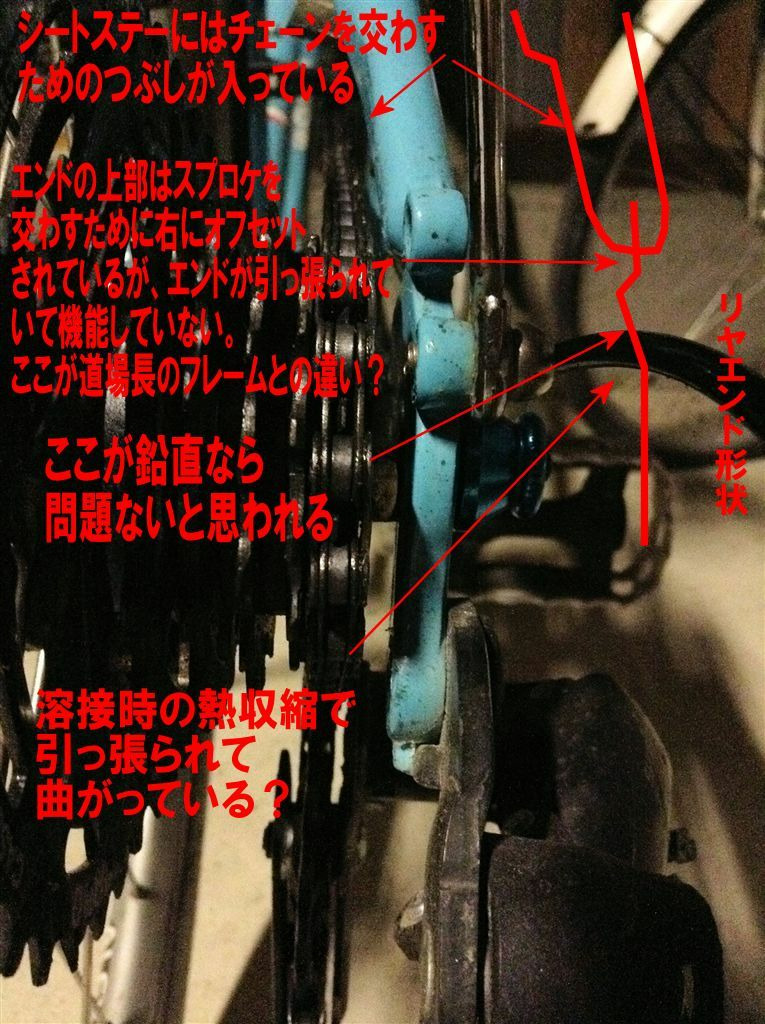

エンド形状

画像の通りで、一応工夫はされているのですがマイナス要因が重なって当たる(当たりそう?)ようになっています。

イレギュラーな改造なので、現物合わせで乗り切るしかありませんが、対策をどうするかですね。

・カプレオハブで組み直しトップ9Tのカセットを使う

・10段にしてしまう

・8段で使う

・スペーサーを入れる

・フレームを改造する

8段が一番リスク少ないですが・・他に方法ありますかね?

>ディレーラー側のエンドの切り欠きが拡すぎて,ゆるゆる(ガタガタ)です。

うちのはここは気にならなかったので問題無いと思います。

対策する前に念の為に確認ですけどフレームのセンターとリヤエンドのセンターは一致していますか?

Paddington Bearさん

道場長,フロントはSoraダブル(46-34T)でホローテックです。

ヘラマンタイトンさん7速のときはトップ13T(13-23T)を使ってましたが,全く問題ありませんでした。7速用としては十分な余裕がありそうです。

今さらですが,今回作業していて,エンドのハブ軸が収まる部分の精度が非常に悪いことに気がつきました。ディレーラー側のエンドの切り欠きが拡すぎて,ゆるゆる(ガタガタ)です。クイックをしっかり閉めれば,実用上問題ないと思いますが。

ヘラーマンさん

7段TOP12T

Paddington Bearさん うちの(7段12-32T)も確認してみましたが同じようにかなりシビアですね。これでは9段は無理でしょうね。8段でもトップギヤを選びそうです。BBは113mmでフロントはノーマルのシングルです。

フレームはコストダウンというか、仕様が7段なのでまあ仕方ないという感じですね。こういうエンドだと、シートステーのエンド付近を曲げたりしてエンドと鉛直になるようにしているフレームは結構ありますね。うちの別のミニベロがそうですけど、道場長のも外ギリギリについているか、よく似た感じだと思います。フォークエンドといい数年前にはマニアックな技術者がいたのでしょう。

まあ、うちは今のところ7段から変えるつもりもないし、仮にやったとしても8段までなのでTOP11Tだとギリギリいけるかな?

Paddington Bearさん

道場長,私も現在プルミーノの9速化に取り組んでいます。ドラマスキーさん,乱入,ご容赦下さい。

ホイールはTiagra4600ハブとR390を用いて組みましたが,ごく普通(?)にイタリアン(引っ張りスポークがフランジ外側からでる)3クロスで組みました。これまで組んだ700Cホイールも,イタリアンで組んでました。しかし,道場長の写真のホイールは逆イタリアンになっているようです。何かお考えか,実戦経験があってのことだと思うのですが,興味があります。よろしければ,教えて頂けますでしょうか。

ところで肝心のプルミーノ9速化作業ですが,スプロケット+チェーンとフレームとの干渉が起こり,ストップしています。フロントアウター,スプロケットトップの状態で,トップギアが13Tだとギアとチェーンステーが接触して回転できず,12Tだとギアの接触はないもののチェーンがシートステーと接触しています。11Tにすればギリギリ回避できそうですが,手持ちが無いので未確認です。何か,情報をお持ちでしょうか。

丸を付けた部分がぶつかる チェーンとエンドとの間隔は,ぎりぎりOK

道場長 現状の写真をアップします。写真のスプロケットは,借りてきた11-32Tです。

結果,11Tでもシートステーとチェーンがわずかに干渉します。順方向にクランクを回転させている間はなんとかなりますが,クランクを逆回転させると干渉部分で比較的大きな接触音とチェーンのうねりが起きます。トップが12Tのスプロケットだと,順回転方向ならクランクを回せますが,逆回転させると干渉しているところでチェーンがジャムります。また,9->8へ変速できません。干渉している部分でチェーンがねじれて噛みこんでスタックします。

道場長の写真を見ると,チェーンステーとの間に大分余裕がありそうで,私のとは全然違います。確か,道場長は大分前に購入されていて,フォークエンドも最近のとは違っていたように記憶しています。私のは外れなのか,あるいは最近のフレームはスプロケットの全幅が狭い7速専用になっているのでしょうか。ドラマスキーさん他の方のフレームはどうでしょうか。

今後の対応策ですが,

(1) ハブのフリー側(右側)のロックナットとリアエンドの間にスペーサーを入れて,ステーとチェーンとの間隔を無理矢理拡げる(しかし,少なくとも数mm分入れないとダメだと思われます)。

(2) 9速スプロケットのトップにチェーンがいかないようにHi側の動きを制限して,8速として使う。

(3) 諦めて7速に戻す。

が考えられます。

安全第一で,組んだホイールが無駄にならない(9速用シフターも一応無駄にならない)のは(2)と思いますが,せっかく9速の準備をしたのでちょっと悔しい。

(1)は,可能でしょうか。フレームが歪むのと,おそらくセンターがずれることになるのが気になります。スペーサーをどれだけ入れるのかも試行錯誤が必要です。

ドラマスキーさん ドラマスキーの縁側掲示板麺道場++

クランク交換

9速化の第一歩でクランクを交換しました。

BBは6700です。クランクはSORA 46/34T 165mmです。黒くろになりました。あはは。

BBにクランクを通すのは、下記を参考にさせてもらいました。

https://zawazawa.jp/dojo/topic/8/11

非常に大変でした。ハンマー使わないで2時間掛りました。道場長の「愛するものをハンマーで叩くのですか?」は私も名言だと思います。

しばらく乗ってこの歯数に慣れようと思います。

今日は体調もよかったので27km程走りました。信号間隔の狭い街乗りでしたが面白かったです。

クランクSORA 46T/34T、CS SunRace 28T 24T 21T 18T 15T 13T 11T の組み合わせです。

正直に言うと先週は、46Tなんて失敗したかなーと思っていました。普段は3速か4速メインで使っていたのですけど、クランク変えてからメインが5速か6速になってしまいました。余裕があと1段しかない! しかもゴリゴリの7速(注)だけかなんて思ってました。でも、平坦な道だけでなく、ちょっと長い上り坂の時に2速、3速で走るとさすがにスピードは出ませんが、8~9km/hで比較的足に負担なく登れました。渋谷のセンター街では車道に溢れた人波のスピードで走ったり、人波を追い抜いたりが楽にできました。

5速で大体21~22km/hをキープして走りましたが、いざというところでは、ケイデンスを上げて30km/hも出せることが判りました。まずまずといったとこでしょうか。

(注)ゴリゴリという音はしない。ゴリゴリというのは、チェーンリンクとCSの11Tの形状が合っていなくてしっくりと噛み合わないで起きる振動のこと。9速化すれば直ると思っています。

まだクランク(チェーンホイール)のみSORA 46T/34Tの状態です。CSの3速、4速でかすかにチェーンがギアにこすっている音に気が付きました。今まで、クランクは105、TIAGRAと付け替えていましたが全然気付きませんでした。早速直そうと思い、ワイヤーの張り調整を試みましたが全然改善せず、それどころか良くなるポイントがありません。RDのL,Hの調整から全部やり直したのですが、結局全部ダメでした。ここまでで4時間くらい経過しています。最後の最後にホイールを外し、さらにCSも外して全部掃除しました。ホイールを再取り付けして再調整したら直りました。後になってよくよく考えてみて、ホイールがほんの少し斜めになっていたのが原因だったかなあと、今では思っています。(恥ずかしい)

相変わらず7速のゴリゴリ感は解消していません。ゴリゴリ感は4、5、6速でも少し感じます。でも7速が一番ひどいです。これはCSが原因だと思っています。このSunRaceのスプロケですが、2か所からメッキが剥がれて来ました。まさに文字通りメッキが剥がれるです。まるで塗装膜が剥がれるような感じでメッキが取れています。

部品一式 各部品の重量 (組み立て途中)外側通し 振取り風景

フロントホイールの手組をしました。部品は以前に道場長から教えていただいた通りのものです。

スポークは星の#14ステンレス、ニップルは真鍮です。現在は振取りの途中です。縦横共に0.5mm程度ありますのでもっと追い込みたいと思っています。センターゲージでセンター見ながら少し締めては測定の繰り返しです。次はリアを手組の予定です。

*******************

道場長コメントありがとうございます。

やり方が違うんですか? 途中の写真を入れた甲斐がありました。

道場長に正しいやり方を教えていただく前に、私の取り付けたについて説明します。

流れ作業でできるようにと考えて下記の順で行いました。

(みなさんは悪い見本なので真似しないでください)

--------------------

【悪い見本】

(スポークの組み方は、CRFとプルミーノのオリジナルホイールの組み方をコピーしました。やはり現物見本が無いと初心者には厳しいと思います。経験がないと図を見てもよくわかりませんね。余談ですが、おっと思ったのはM-702のフロントの組み方です。これだけがCRFやプルミーノと違いました。リアはCRFもプルミーノもM-702も全く同じ組み方でした。)

1.外側から通すスポークから取り付けました。外側から始めた理由はやりやすいからです。

またニップルは外れない程度に締めてゆるゆるの状態です。前後左右に動くようにしています。

2.片面が済んだらもう片面の外側通しを済ませます。

この時もニップルは外れない程度に締めているだけです。スポークの本数が段々増えてくるので強く締めていませんけどだんだん自由度は少なくなってきています。

次は内側から通すスポークの取付けです。今度はスポーク同士をクロスさせる必要があります。

3.内側から通して最初の2回のクロスはそのまま上を通します。言い換えると、道理的に下をくぐらすことができるのは3回目のクロス(スポークで言うと6本目)しかありません。この時もニップルは外れない程度にしか締めません。同じ面のものを全部通します。

4.反対側の面の内側通しです。3.と同様に行います。スポークは既に24本通しているので、前後左右に動かせる自由度はかなり小さくなってきています。スポークを少し湾曲させてクロスさせてとにかく全部のスポークの取付を行います。

5.ニップルは全部ゆるゆるなので、マイナスドライバーでネジ山が見えなくなるまで全て締めます。この状態でもスポーク同士はかなりゆるゆる状態です。次に全てのニップルを流れ作業で1/2回転、さらに1/4回転締めます。ここまでしてもまだスポークの張りは弱いです。

6.ここからホイールを振取り台に取り付けて振れを取っていきます。センターゲージでセンターの確認も行いながら行います。

--------------------

1~5までの作業は、全くの初めてでも見本があれば3時間かからないと思います。私が時間の一番掛かったところは、バルブ穴位置とハブのTiagraのロゴの位置関係をどうするかです。そんなのどこでもいいじゃんと言われたらそれだけのことなんですけど。

道場長、それではお手数をお掛けしますが、正しい組み方のご教示をお願いしてよろしいでしょうか。

【自作振取り台について】

振取り台はメーカー製を使ったことがないのでわかりませんが、建具の定尺もの材料を使った自作品でも安定してホイールを回転させることができます。もちろん使い勝手はよくない(=生産性が低い)と思います。ましてや、オートセンタリング機能なんてありませんが、そこは仕方がありません。割り切りです。またオブジェとしてのデザイン性もありません。ここも割り切りです。

うーむ。。。さん

>人にあげる時は究極の整備はしないで、安全重視の自転車屋レベルのねじガチガチ締めで渡します。

難しい問題ですよね。例えば僕はkure55-6を使えというアドバイスを価格コムやリアルな世界でしばしばやっていますが、その度に第三者から非難されます。自転車マニアにとっては556は禁断の一手ではあることは知っていますが、リアルなら相手の顔を見ながら、掲示板なら行間を読みながらメリットとデメリットを秤に掛けて安全率を掛けてアドバイスします。同じように自転車にせよ仕事にせよ、禁じ手を教えることもあります。包丁研ぎも趣味だったりしますが、自分の包丁ならとことん研ぎますけど、他の人なら切れ味が最高ではないけど、ほどほどが長持ちする研ぎ方しますし、砥石も1000番までで済ませます。経験的にある程度荒く研いでおいたほうが、鈍ってきたときに切れ味が持続します。(OLFAのカッターに無数の細かい傷が付いているのも同じ理由と知って合点がいった!)

相手にせよ第三者にせよ、分かって貰える場合もあれば分かって貰えない場合もある。

難しい問題です。

ドラマスキーさん ドラマスキーの縁側掲示板麺道場++

クランクキャップ

ホローテックII BBのグリス交換の続報です。

さらに70km程走りました。でも結果は変わらず3回転+1/4回転程度でした。いろいろ考えてみて(乗るより考える時間の方が圧倒的に長いですが)気になる点を検討してみました。「最初にL側のグリスは盛った状態に変化なく、R側はグリスが動いていたのは何故か」ということです。

結論なのですが、クランクキャップ(写真の青矢印のキャップ、写真のクランクはティアグラ)の締め方が強かったのかなと思い至った次第です。早速、クランクキャップの締める強さをほんの少し弱くしました。今までが強く締めていたという実感は全くないのですが、主観的な表現で申し訳ないのは承知の上で言うと、ちょっと軽くしてみました。

そうすると、5回転までするようになりました。105クランクはCRFに戻して5回転廻るように取り付けました。FDがついていても確かに実験はできました。そのためにはチェーンの位置が重要で、クランクからチェーンを外側に外してしまう、つまりFDにチェーンを通したままRD側にできるだけ引っ張って、クランクに触らない様にすればFDがあっても実験はできます。でもFDがなければ楽ちんなので、やっぱりプルミーノにはFDをしばらく取り付けないでおこうと思います。

プルミーノにはティアグラのクランクを付け直しました。BBは同様に内側の固いグリスを出来るだけ取り、AZウレアグリスを盛りました。その状態でこちらも5回転できる状態で調整しました。プルミーノ(ティアグラ)とCRF(105)の2台で今後は実験を続けて行きます。成果が出たら報告します。

初心者の方の為に書いちゃいます。クランクキャップをいきなり緩めようと思っても廻りません。最初に赤矢印のビスを交互に緩める必要があります。相当ゆるめてください。それから青矢印のキャップを回します。赤矢印のビスを適当に締めてその状態でクランク廻しをします。こんでいいかなと思ったら、本締めをしてください。

別件ですがペダルについてです。

プルミーノに最初からついていたペダルですが、よく廻るのですが、ゴリゴリ感があります。品質管理の無いジョブインターナショナルのものなのでもしやと思い、分解しました。その結果ですが、ペダル本体側のボール受部に錆が浮いていました。錆はクランク側もその反対もありました。またそこにグリスはありませんでした。ミシンオイルのようなもんが付着しているだけでした。錆はコンパウンドを綿棒に付けて擦り落としました。あとはAZウレアグリスを十分に盛って元に戻しました。回した感じですが、却って少し重くなったかなという感じです、ゴリゴリ感も少しは改善したかな?程度でした。

やっぱりいいペダルじゃないということでしょうね。でもお買い物用途には問題ないと思います。分解するにはロックナットを外す為のサイズ12のボックスレンチが必要です。玉押しナットはサイズ15ですがピンセットでも回せます。ボールは片側13個ずつ、仁丹の親分って言う感じのサイズでした。比較としてM702の最初から付いて来るペダルも同様に分解しましたが、こちらは錆もなくグリスもそれなりに付いていました(もちろん十分ではないけど)。4万円と1万円の自転車ですが、当たり外れ大いにありですね。自転車って怖い乗り物です。

プルミーノって改めて面白い自転車だなと思いました。

昨日、カタログ写真では興味無いって雰囲気だったのに、実物(クランクをティアグラに換えたもの+三ヶ島CT-LITE、キャリアはリア取り付け、フェンダー無し、チェーンガード無し、FD無し)を貸してあげたら、近所に花見サイクリングに行って来たようで、帰って来るなり「この自転車欲しい!」と言われてしまいました。見た目と走りの軽快さのミスマッチが興味を引くようです。もちろんお断りました。

道場長お久しぶりです。

初心者に自転車を貸す時は、プルミーノとCRFとどっちがいいのって聞きます。初心者だとしぶしぶプルミーノにしようかってことになります。でも実際にプルミーノに乗って見ると意外に軽やかに走るので、いい意味で見た目の印象を裏切ってくれるので、感想を聞くのが実に楽しいひとときであります。そのあとくれって必ず言う。

CRFを貸す時は、プルミーノでついて行きます。心配ですもんね。

国産で、CRFとかプルミーノがこの値段で作れたらいいのにと残念ですねー。

ヘラーマンさん

ドラマスキーさん頑張っていますね。

クランクのフリー回転ですけど、BB脇にチェーン落とせばFDつけた状態でもできますよ。

道場長のアブソのクランク回転動画もこの状態でやっているんじゃないかな?

BB周りがぶっとい今のカーボンフレームだとできないのですけどね。

チェーンが落ちる隙間もないので、整備にはめちゃめちゃ気合が入ります(笑)

結果報告期待していますね。

ドラマスキーさん

道場長、ヘラマンタイトンさんコメントありがとうございます。KENDAタイヤはてっきり同じと勘違いしてました。サイズ同じでも仕様違いがあるんですね。プルミーノのKENDAタイヤはオープンサイドという種類なんですね。ゴムをけちっているのかと思っていました。

ところで道場長、モノタロウで購入されたチューブはどちらでしょうか。

実はモノタロウで調べると同じゴム厚0.8mmで、28-451 20X1-1/8 仏式バルブなのですが、下記の2種類ありました。

1.REGULAR \777

2.LIGHT TUBE \625 の2種類です。

また、どちらも仏式バルブ長36mmなのですが、空気入れるのに短くてやりにくくなかったですか。

そのあたりも教えていただけると参考になります。

竹串とパーツクリーナーを使います 右グリップは短いのでこちらからだけ 左右入れ替え後の状態

久しぶりに走って来ました。ハンドル位置、サドル位置が決まらず、四苦八苦。変速も実際に走って負荷を掛けると3速がオカシイ状態でした。ワイヤーの初期伸びか? 走ってみないとわからないものです。ワイヤーを張って(アジャスターをくるくる回す)、L、HのRD位置を決め直して完了。

結局、ハンドルは左右を入れ替えて様子を見ることにしました。そのためには、左右のブレーキレバー、リアシフターを取り外す必要があります。これらを外すには、最初に左右のグリップを外す必要があります。グリップはしっかり取り付けられているので、力任せでは絶対に外れません。

今回はハンドルグリップの外し方です。

写真の左から1枚目のように、ブレーキレバーをずらしてからグリップとハンドルのあいだに竹串を入れて隙間を作ります。その隙間にパーツクリーナー(CRC 556 はNGです*)を差し込み、ほんの少しだけシュッとします。あとは反対側(ハンドルの端っこも同様に竹串で隙間を作りパーツクリーナーをほんの少し入れます。グリップを握ってぐりぐり回すとスポンとハンドルから抜けます。

真ん中の写真は、右グリップの場合です。同様に竹串とパーツクリーナーを使います。グリップ長が短いので、ハンドルの端からだけでスポンと抜けます。抜けたあとに実際のグリップと比べました。グリップの端の溝あたりがハンドルの端の位置になるようです。グリップエンドの黒い部分は別パーツとなっており、ハンドルに付いたままです(今回はグリップエンドは何もしません)。

ブレーキレバーとシフターを外してハンドルの左右を入れ替えます。完成したものが一番右の写真です。ちなみに、ハンドルには右記の刻印がありました。MTB-AL-156TP W:580 NL(ロゴ) H2013 09C 15°

グリップに付いたパーツクリーナーは5分もあれば完全に蒸発します。パーツクリーナーは揮発性が高いので、閉め切った室内では使わないでください。換気をよくして使ってください。グリップを取り付ける時は、ほんの少しだけグリップの内側にパーツクリーナーをシュッとかけて、間髪をいれずにハンドルに嵌めます。5分くらいでパーツクリーナーは蒸発するので、その後はグリップは全く動きません。

*:CRC 556 は乾いた後に油分が残るので、グリップを再利用する場合には不向きです。間違えて使った場合は、パーツクリーナーで油分を落としてください。

SM-BB5700

9速化するための部品は全部入手しました。ホイールの手組も準備万端整った状態です。ですがその前に、クランクのフリー回転数、10回転以上に挑戦しています。

何もしないとそこまでの回転数に行かないので、BBの黒いシールは物理的に外さないで、グリースの置き換えをしようとしています。BB6700、5700、4700のベアリング部を調べると完全にシールされている訳ではなく、少しオープンになっているように見えます。BBの内側についていたグリース(おそらくDuraのグリースと思われる)をできるだけ拭きとって代わりにAZウレアグリースを塗ります。クランクの回転につれてグリースが入れ替わるという仮定のもとでの実験です。

まず、オリジナルの状態ですが、チェーンを外して、3回+1/4回ぐらいでした。

霧雨状態から本降りになってしまう中、約30km走りました。

その後にクランクの回転数を調べたのですが、残念ながら変化なしでした。

BBを外してグリースの状態を調べるとL側は変化なしでしたが、R側は少し減っていました。主観的な印象ですが、R側は少し回転が軽くなったような気がします。成果が出たらまた報告します。

写真は現在のプルミーノの状態です。とりあえず5700のBBとクランクを付けています。FDは無しです。FDをつけるとクランクのフリー回転できないので、この実験中はつけません。

ヘラーマンさん

タイヤ:http://www.star-cycle.jp/shopdetail/040003000002/040/X/page1/order/

¥3150 スターサイクル東京

このタイヤの406は使ったことがありますけど、耐久性はあるけど乗り心地も転がりも普通です。プルミーノ純正のケンダのオープンサイドの方が軽くて乗り心地や転がりもいいと思います。でもサイドが弱すぎて追加で買う気にはなりませんね。

DUROが451のスリックタイヤ出してくれたらいいのですけど・・