最新トピック

169

1 分前

ライトの話 1 分前

6

2 日前

26×1.5リム割れの修理 2 日前

31

7 日前

自転車修理に挑戦 7 日前

3

7 日前

RS21の玉押さえ交換 7 日前

41

11 日前

105も20万円超 11 日前

161

12 日前

年間走行距離 12 日前

158

15 日前

おしゃべり塾 15 日前

14

24 日前

僕の自転車半世紀の記録 24 日前

0

25 日前

自転車道場目次 25 日前

41

25 日前

京奈和自転車道を走ろう 25 日前

32

25 日前

バーテープ&グリップ 25 日前

5

26 日前

【解決済】ヒルクライムにパワーメーター導入を検討 26 日前

13

26 日前

口呼吸はぜんそくの元!鼻呼吸で走ろう 26 日前

1

26 日前

カーボンは持続できない材料 26 日前

101

28 日前

フォーク&ヘッドの整備 28 日前

54

29 日前

韓国も自転車天国だった 29 日前

15

1 ヶ月前

自転車購入相談 1 ヶ月前

7

1 ヶ月前

太陽誘電FEREMOの研究 1 ヶ月前

5

1 ヶ月前

自転車で行く「おいしいお店」 1 ヶ月前

286

1 ヶ月前

マイパラスM501製作 1 ヶ月前

92

1 ヶ月前

パンクの話 1 ヶ月前

164

1 ヶ月前

**イチ広場 1 ヶ月前

17

2 ヶ月前

【解決済み】フレームジオメトリーの見立てをお願いいたします。 2 ヶ月前

103

2 ヶ月前

チェーンの話 2 ヶ月前

499

2 ヶ月前

タイヤ&チューブスレッド 2 ヶ月前

2

3 ヶ月前

レーサーパンツの修理 3 ヶ月前

4

3 ヶ月前

日本縦断 3 ヶ月前

98

3 ヶ月前

ディスクブレーキロードバイク 3 ヶ月前

10

3 ヶ月前

老人用自転車 3 ヶ月前

379

3 ヶ月前

安物買いのいい部品たち 3 ヶ月前

11

3 ヶ月前

お薦めのドライブレコーダー教えて 3 ヶ月前

458

3 ヶ月前

ロードバイク 3 ヶ月前

23

3 ヶ月前

工具の話 3 ヶ月前

0

3 ヶ月前

関西万博への自転車道 3 ヶ月前

2

3 ヶ月前

ツアー・オブ・ジャパン 3 ヶ月前

23

4 ヶ月前

自転車に使うお金が減った 4 ヶ月前

116

4 ヶ月前

ヘルメットの話 4 ヶ月前

240

4 ヶ月前

プルミーノ 4 ヶ月前

106

4 ヶ月前

社用車製作 4 ヶ月前

4

4 ヶ月前

自転車は何歳まで乗れる?? 4 ヶ月前

2

4 ヶ月前

スキルのない人は難しいのが好き? 4 ヶ月前

311

4 ヶ月前

GIOS ミストラル 4 ヶ月前

11

4 ヶ月前

お奨めの自転車音楽 4 ヶ月前

3

4 ヶ月前

4月19日アースデー2025inなら 4 ヶ月前

394

5 ヶ月前

完組&手組ホイールスレ 5 ヶ月前

419

7 ヶ月前

Basso Viper 7 ヶ月前

161

7 ヶ月前

クロスバイク 7 ヶ月前

4

7 ヶ月前

バルブに穴が開いた。 7 ヶ月前

15

8 ヶ月前

自転車道場入門 8 ヶ月前

63

8 ヶ月前

3本ローラー1000mTT道場 8 ヶ月前

クオリア44さん

例えば、図に示した様にフレームが狂ってる場合、コレは大げさに書きましたが、微細な場合はshogen さんの方法では検知が不可能で、乗車するとAからBの状態に移行して間違い無くタイヤがズレます。

前後のアクスルの平行が出ていない場合、完全に平行でも中心がずれてる場合、微細だと検知は無理で、同様にタイヤがズレます。おそらくは、乗車によって変化するタイヤのスリップ率も影響します。

実際は、コレらの状態が同時に起こり得て、微細な場合は検知が不可能で、原因を特定は出来ません。

と言う訳で、事前にジグによって完全にフレーム精度が数値で把握出来ない限りは、shogen さんの方法では、一体 何が起こっているか?全く分からないので、検証?と言うのは全く無意味だと思うのです。

それと、大事な事なので何度も書きますが、たかが体重の垂直方向の静荷重でロードバイクのフレーム

が水平方向に歪にたわむなど、絶対にある筈がありません。ダイヤモンドフレームの最も基本的特性です。こんな簡単な事が直感的に理解出来ない人が本当にはいるとは信じられません。

ところで、この素人では、多分 大した値段だとは思えない アマチュア用フレーム制作ジグを個人輸入しない限りは困難なフレーム精度が 正確に乗るだけで分かると言う妄言を、妄言だと確認する簡単な方法があります。

ロードバイク、シングルギアのそれぞれで、フロントとリアのアクスルの平行を微量に簡単に別の方向にずらして固定出来るので、誰かに協力してもらって、自分では事前に分からない条件で、狂わせる方向と その度合いを言い当てることが出来るか?テストしてみて下さい。

微細な違いを感覚で検知するのは、絶対に不可能ですから。

skogenさん

何やら喧しくなってしまいました。繰り返しますが、私の仮説は

「直進性に大きな影響を与えるのは、前三角とリアホイールのセンター面のズレ」

です(少し表現を変えています)。リアホイールの取り付け方を微妙に変えた時、リアの流れを観察するとそう思います。

以下、いろいろまとめてご返事。

> kakip.さん

手放し運転とホイール取付の関係のお話、以前の私なら、なんか細かいこと言ってるなぁ~、ぐらいにしか思わなかったでしょうが(^^;)、今はわかります。ほんの僅かなズレで直進性が変わる可能性があります。ただ、人はそういう自転車も乗りながらバランスを調整できてしまうので、気にしなくても良いレベルかも知れません。

なお、私は結局、0.2mmのアルミ板をエンドに貼って修正しました。この修正をやると、ホイールはリアのステーの真ん中には付かないので、修正はほどほどにしてます。

>ヘラーマンさん

整備による差については私にはまだまだ分かりませんが、いろいろ考えるきっかけをもらっています。有難うございます。

>家系は卒業しましたさん

私はにんにくは苦手ですが、建設的なご意見ありがとうございます。

頂いたアイデアをヒントに考えてみます。

動的特性のお話、面白いですね。今回の話は、乗車するとローラー上でリアホイールが左右に流れる、と気づいたのがきっかけです。

カーボンうんぬん、という部分、確かに誤解を与える可能性がありますね。

あくまでも私が所有していてる自転車の一例に過ぎません。いろいろなカーボンバイクを触る機会は多いのですが、この手の怪しい検証(怪しい=部屋に籠もって夜な夜なやるような行為)には使わせてもらえないので。^^;

クロモリバイクも一例に過ぎません。乗車してもリアホイールの偏心が無かった、というだけで、このフレームの絶対的な精度が高いかどうかは分かりません。

私が100.0000000%正しい、という事は完全に絶対的に断定することは殆ど全く難しいので、例でしか示すことができません。

なので、今の段階では最初に出した「仮説」になります。

> クオリア44さん

「たわむ訳が無い」とか「出来る筈」って表現、人間的で良いですね。論理的な絶対性を主張されると、議論する気になりませんが、「筈が無い」みたいな表現は良いです。今後もカンダタにならないようお願いします。

フレームのセンターが出ているかどうか、ホイールの前後の揃い、そういった確認はやっています。視認で1mm程度のズレを見出すのは難しいですよね。

ヘッドチューブのカラムを中心とする動き、前後のタイヤの接地点の動きとフレームとフォークの動き、もしお分かりでしたら、その辺りを解説お願いします。

タイヤが真ん中に収まることは無意味だとするメーカーのコメントを前のスレッドで紹介しています。私もそう思います。

残留応力に関しては頭で考えて性能に関係する理由が分からないんですが、乗り比べた感性評価とか、数値化されたものがありますか?

理屈では線形の弾性変形の範囲内なら残留応力は走行性能に関係しないはず。線形からずれれば性能に関係しますが、そんなフレームはおよそまともな作り方はしてないでしょうから、性能以前の問題のように思います。

残留応力のお話は、スポークテンションを上げればホイール剛性が上がる、という都市伝説に近い話では無いかと感じています。

#スポークテンションでホイール剛性は上がらない、とは言いません。スポークテンションが高いホイールの剛性が高いのは別の理由がある「筈」。

@豆大福@さん

クオリア44こと リリス岩田 さんは、某大規模掲示板でも荒らし認定されていて、個人スレが立っているような方です。

色々とこちらから意見を挙げてみたところで、エサやってるだけなので、テキトーに相手しとけば良いと思いますよ。

冨左衛門さん

>クオリア44さん

クオリア44さんは、学びに来ているというより、教えたい人に感じています。

なので、現状、自転車道場という塾の中で別の塾をやっているような。

で、スタンスが違いすぎて、アンチテーゼになってないから議論が深まっていません。

別の道場を開かれた方が、見る方としては解りやすくて良いと思うのですが、いかがでしょうか。

※道場長の趣旨とは違うと思うので、気分を害された方がいらっしゃれば速やかに削除痛います。

kakip.さん

おっと、返信しようとしたら皆さんのレスがw

>クオリア44さん

やはりよく理解出来ていないようなので、皆さんのレスが付いたようです。

フレーム単品での精度はもちろん簡易目視(糸はったり目視で見たり)でできますよね。

そこは皆さん理解しています。

なので今の討論は違いますよ?

だから私も

>自転車の場合、人の軸、フレームの軸、ホイールの軸など基準になる点が多数あり、

>総合してまっすぐに進む事になります。その測定ですよ?

と人の軸を入れているのです。

クオリア44さん

ヘラーマンさんの記述は、確かな事、確かであろうという憶測、不確定要素が多すぎて確かだとは言い難い事を全部、並列にして、論点のすり替えをしてるので、全体としては全然意味があるものになっていません。

多分、自分では分からない様ですが、面倒なので詳細は指摘しませんけど。

ヘラーマンさん

今まで完全剛体とか完全垂直とか全体で言えばあまり意味のないことにまでこだわっていたのに急に考えが変わったんですかね?理解できずに発言したからそうなったのかもしれませんけど。

そのクオリア44さんが、今回紹介した前後ホイールでの検証方法は道場長とか私がいつも普通に確認している方法で、前にも道場長も私も何度か書いているので常連さんなら皆知ってて、shogenさんも間違いなくやっています。今回、画像あげてくれているのはわかりやすくて良いとは思いますが、求めているレベルが違うとしか言いようがないです。

>あと、ロードバイクのフレームが、路面からの衝撃が皆無の、たかが静かに乗った時の荷重で、素人の測定方法で数値に現れる程に歪にたわむ訳が無い。

これは、私も同じ様に思っていました。クオリアさんは荷重かかったらずれるの当たり前みたいに言ってたような気がしますけどまあいいです。しかし、何度も書きますが前後ホイールでの検証方法で精度が出ていても現実に真っ直ぐ走らないフレームがあり、shogenさんの実験で乗車時と乗車前で挙動が異なる個体があることがGT-Roller F3.2で検証できています。

>万が一、走行特性に偏りが有る場合には、必ず走行しない状態での狂いが検出 出来る筈です。

言いたいことはわかりますが、フレームにしなりがある以上フレーム単体で計測できるとは言い切れないでしょう。それこそクオリアさんのよく言われる完全剛体でなければダメなのでは?

計測数値でわかるなら私も知りたいですが、クロモリと違い現状でどこの精度がどれぐらい狂っていれば、また左右剛性の差がどれぐらいあれば影響するかがわからないので、shogenさんの検証でどれぐらいズレていれば真っ直ぐ走らないか、ちょっとでも目安ができた気がします。

まあ実際に確認できたとしても返品できるかどうかも問題で、メーカー誤差には入ってるでしょうからおそらく無理だとは思います。

>クロモリフレームだと、製造、溶接時の残留応力が走行性能に影響すると言われていますが、まあ、分かる人は稀だろうし、カーボンフレームだと関係無い話です。

これは溶接のことを知っていれば普通に理解できます。現在は残留応力をなくす(減らす)方法も道具もありますが、継ぎ手形状とか溶接手順でできるだけ応力が残らないようにするのが基本なので、自転車フレームでやっているのは見たことありません。ラグは重くなるので最近はTIG主流ですが、ラグのロウ付けは接着なので残留応力の面ではTIGより有利です。

カーボンだと、ピナレロのアシンメトリーフレームが有名ですが、サイトには

>最大の力(1500Wの力でスプリンターがペダリングしている)が加わると仮定してシミュレーションすると、フレーム構造は右へ1~2mmたわみ、左には2~3mmたわむように変形します。

と書いてます。1500W時の左右のネジレで1mmの差があることになり、それを計算して左右で剛性をかえているようですが、これを量産品でやってもバランスが取れるほどの精度で作られているのかかなり興味あります。

>あと、ロードバイクのホイールは、左右で剛性差があるので、時々 シュータッチという現象を起こします。

ちょっと前のですが、まともな完組ホイールならリヤホイールの左右の剛性差はほぼありません。というか差が出ないように設計されていて、ここが手組ではどうにもならないところです。例えばC15ZONDAの場合リムを左右に1mm歪ませるのにかかる力はほぼ同じです。剛性差が問題になるのはパーツ構成を誤った手組みホイールの場合だけじゃないかな?

なので使いみちのない130mm幅ピストハブは必要ありません。仮にこれを用意しても素人組のホイールの場合、メーカー完組と比べてどうなの?という気もします。

あと、シュータッチも道場推奨のブレーキ整備だとまずしません。理由は考えてみてください。

クオリア44さん

Kakip.さんは、フレームの精度の本質が理解出来ていません。

フレームの精度とは、回転軸の平行と垂直がキッチリと合ってる事で、ホイールのセンターが出てることを当然の前提にしたら、あとはシートポストの中心軸さえホイールセンターを結ぶ仮想線に垂直であれば、あとは大して問題じゃ有りません。

BBの軸の精度だけは、専用ジグが無い限りは正確には分かりませんが、シートポストの中心軸は、ホイールの整列さえ合ってれば、ごく簡単に確認する方法はいくらでも有ります。

BB軸のホイール軸との平行こそ測定は面倒ですが、ホイールを結ぶラインとセンターが合ってる事ならば、簡単な測定、マーキングで正確に目視出来ます。

とりあえず、完璧じゃないけど、十分に有益な方法だと思いますが。

一応、シートポストの中心軸の精度が簡単 確実に目視出来る方法を一つ、挙げておきます。

規格品のシートポストならば、Amazonで600mmくらいの安物シートポストを入手して、ダミーとして刺しておけば、誰でも一目で精度が分かります。

あと、BB軸の平行だけは確認が面倒だと書きましたが、今 、思い付いたのですが、コレはチェーンリングのインナーに曲尺を当てれば、非常に精密にホイール軸との平行を簡単に目視出来ます。

と言う訳で、コレでほぼ完璧にフレーム精度を「目視」出来る方法が揃いました。

kakip.さん

>クオリア44さん

だから理解してからの方がいいですよって・・・

>シートチューブの取り付けがデタラメにずれていない限り

このズレをどうやって検証しようかって内容なのですが・・・

自転車の場合、人の軸、フレームの軸、ホイールの軸など基準になる点が多数あり、総合してまっすぐに進む事になります。その測定ですよ?

クオリア44さん

もちろん、私の紹介した方法はホイールの整列が非常に高精度で確認出来るというだけですが、コレさえ合ってれば、シートチューブの取り付けがデタラメにずれていない限りは、間違い無く真っ直ぐに走ります。

で、ソレは、本当の事が何一つ分からない似非検証よりも余程マシなので、とりあえず紹介しました。

kakip.さん

>skogenさん

先日、手放し運転スレでまさにフレームセンタが出ていない状態を体験しました。

私はローラー台を持っていないので、手放しの感覚から解った事ですがskogenさんのようにローラー台でのブレが確認出来るとセットアップしやすそうです。

(私はあくまで手放しの感覚と、糸を張った状態での寸法値の確認だけなので)

私の自転車はクロモリ(GIOSフェニーチェ)なので、ヤスリや力技で修正出来るのですがこれがまた難しいです。クイックを締める前と締めた後では大きく違いが出るので、もちろん締めた状態で検証するのですが、軸を受ける面とハブを挟み込む面と言えばいいのでしょうか・・・

この2軸を合わせるのがモノ凄く難しいです。片方なら問題無く合わせやすいのですが、なかなか悩まされています。(クイックの付け外しを繰り返すとズレが出やすいので)しかしこうやってイジっている時は楽しいと感じてしまう・・・

私も職業柄この手の計測や回転などの話が好きなので、いつもskogenさんやタートル教授の書き込みを楽しみにしています。

>クオリア44さん

その簡易目視では軸に対する測定できませんよ?

何を議論しているか、理解してからのレスがよさそうです。

クオリア44さん

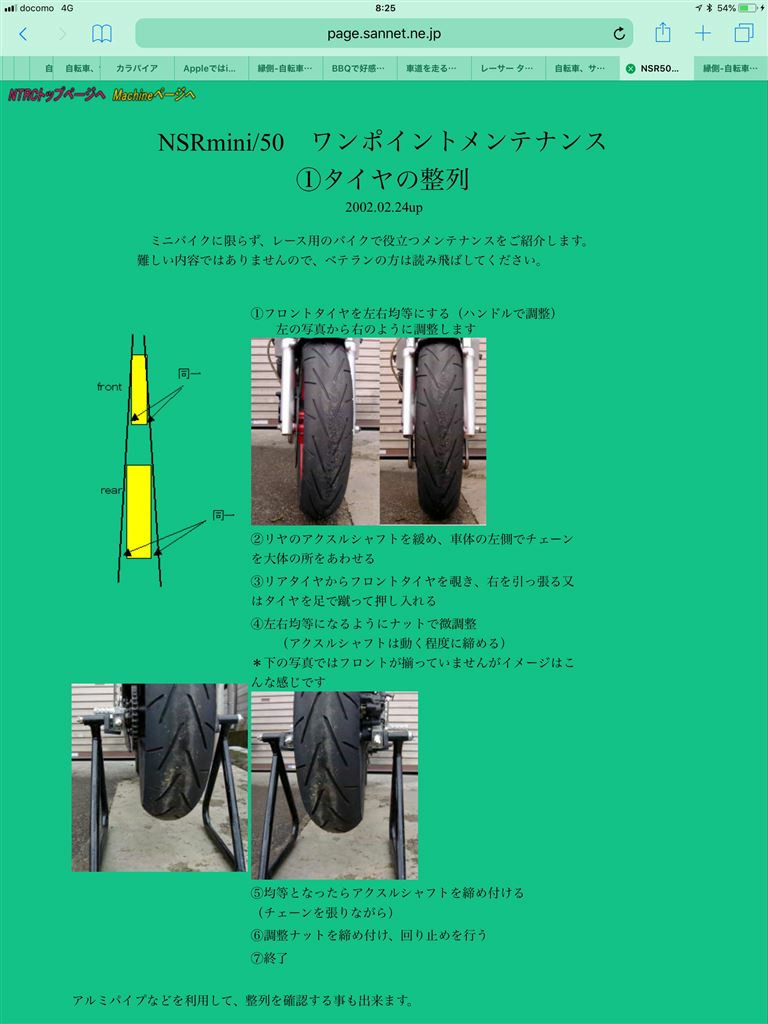

そう言えば、私が竹フレームのzambikes バンブーバイクのフレーム交換の時に、輸入元との交渉に使用したフレームの狂いの検証方法が、オートバイのタイヤの整列を確認するのと同じやり方をして、その画像を送って納得してもらいました。

ソレがこの画像で挙げた方法です。

この方法は、非常に高精度にホイールの整列を目視で確認出来るので、200km/h を軽く超えるレーサーの整備にも使われています。

自転車の場合は、タイヤの大きさが同じだし、ひっくり返して すかす様に見れば、とても確認しやすいので、更に高精度で、とりあえず 前後ホイールアクスルの平行とセンターが検証出来て、間接的ですが、狂いが偶然に揃うと言う奇跡が無い限り、コラムシャフトとの垂直も確認出来ます。

何の為に何をやってるか?全然 訳の分からない検証?よりも遥かに有益な方法です。

フレーム精度が完璧に検査できるジグを持ってるフレームビルダーさんにフレーム精度の検査、修正を依頼する時には、とりあえずは、この方法で精度の確認をビルダーさんに勧められる場合があるそうです。

あと、ロードバイクのフレームが、路面からの衝撃が皆無の、たかが静かに乗った時の荷重で、素人の測定方法で数値に現れる程に歪にたわむ訳が無い。

万が一、走行特性に偏りが有る場合には、必ず走行しない状態での狂いが検出 出来る筈です。

クロモリフレームだと、製造、溶接時の残留応力が走行性能に影響すると言われていますが、まあ、分かる人は稀だろうし、カーボンフレームだと関係無い話です。

skogenさん

クオリア44さん そういうことは分かった上での検証ですよ。私の検証・仮説は絶対的な精度について書いてはいません。コメントは有り難いですが、読んでからお願いします。

で、ほんとにコメントが有り難いかと言うと。。。現状、頂いた情報はエントロピーを下げていないので、情報量ゼロです。その一方で、書き込むことに使われたエネルギーは正ですから、熱力学的エントロピーは上昇していて、地球環境にはマイナスです。というわけで有り難くない。^^

一般的な測定方法は物理と数学が少しできれば誰でも分かりますし、実施できます。ですが、その測定方法が採れない時にどうやって調べる事ができるか。

それはその測定方法を自力で考え出せるレベルの人で無いと創り出せないでしょう。

そういう創造的な話なら興味あるんですが、単なる物知り評論は楽しく無いですね。

クオリア44さん

結局のところ、ホイールとクランクシャフトの回転軸の完全平行、そしてそれらの中心を結ぶ仮想平面とコラムシャフトとの完全なる垂直が出ていない限り、たとえフロントフォークが完全剛体だとしても、走行時の垂直荷重の変化で、横方向への力が発生して、その変化による影響は、フロントを固定すればリヤ側に及びます。

なので、やっぱりコレが確認出来ない限りは、何も分かりません。

オフセットされた軸の垂直は、定盤 あるいは計測器の構造が生む仮想定盤が無い限りは、測定不能です。

そもそも、そのトレーナーの精度が出てるか?全く検証出来ていません。

根本のところが全く不明なので、比較は やっぱり無意味だと思います。

さらに言うと、シートポストの中心軸とホイール、クランクシャフトの回転軸の中心を結ぶ仮想平面に完全に垂直でない限り、乗車時とそうでない場合の比較では、フレームに与える横方向への力が違ってきます。

ココも確認しない限りは、何も分かりません。

skogenさん

まず、最初に、なんでこんな検証をやったかというと。。。

フレームの精度、直進性が悪い自転車、重心云々というここでの話も大事ではありますが、そんなことより、乗車したらリアが流れるという事実に直面している私は、ほんとは涙目なんですよ。^^;

ローラーが悪いのか、乗り方が悪いのか、設置が悪いのか、ホイールが悪いのか、、、自分の自転車ですから真剣な訳で、いろいろと修正して真っ直ぐにならなかったから、今回の検証と仮説に至ってます。

で、クオリア44さんは良く読まれているかどうか分からないので。。。

フロントフォークはクイックでフロント支柱に固定しますが、実車と同じように隙間があるので取り付け角を微妙に変えることができます。そもそもGT-Roller F3.2はフロントがゆるやかに動くので、フロントフォークの角度によってリアが流れる量が変化するのはすぐに分かります。それは考慮していて、実際、フロントフォークの操舵角(正しくはフロントフォークを歪ませる大きさ)でリアが流れる量(偏心)を修正できます。ですが、リアの偏心を修正するには見た目に分かるほどフォークを歪ませる必要があります。

つまり、フロントを左右に小さく振ったぐらいでは、偏心(ローラー上のタイヤの位置)が変わらないので、フロントフォークは今回は考慮していません。なお、ハンドルを左右にぐいっと、フォークがやや変形するぐらいに振ると、コラムは左右にねじれます。ですが、この操作ではコラムの中心はずれないので、リアの偏心は大きくありません。

フロントを固定する支柱はベースに強固に固定されており、その取り付けのアローワンスは小さいですが、念の為、何度か緩めて左右に振って確認しています。

あぁ、そう言えばフロントフォークを前後逆に取り付けるという手もありますね。でも、それはかなり面倒だなぁ。。。

フロントホイールを取り付けた場合、その回転面のずれで直進性が変わるのは当然で、それは最初に書いた通り、リアよりも大きな影響が出ると思います。ですから、今回の仮説はリアに限定しています。

同じように、車体を傾けるとリアは流れますが、それで今回の偏心を修正するのは難しいです。明らかに左右に振らないと偏心したリアは真ん中には来ません。

さらに、ホイールはRS010、レーシングゼロ、キシエリで試しています。クロモリバイクはピストハブです。人が乗ってホイールのリムの軌道の左右へのずれ(偏心)は変わりません。

リアホイールを左右逆に取り付けて、手で回してもセンターからはずれません。

明確に、しかも簡単にリアの偏心が生じるのは、リアハブ軸と後三角のセンター面の法線をずらした時です。(と、最初の書き込みに書いてます。^^)

クオリア44さん

shogen さんのやり方では、フォークオフセットがある以上、絶対に精度は出ません。

でも、本気でやるなら、接地面まで届くダミーコラムシャフト、作れば良いのに。

オーバーサイズのパイプを入手、近所の鉄工所で加工して製作出来ます。テーパーコラムでも、ヘッドパーツを交換すれば、コレを取り付け出来ます。

あるいは、ヨーロッパではフレームの自作が文化として定着してるので、原語で検索すればアマチュア向けの治具が買えるので、ダミーコラムシャフトも定盤も個人輸入で買えます。

あと、ロードバイクのホイールは、左右で剛性差があるので、時々 シュータッチという現象を起こします。

で、本気でやるなら、130mm幅のピストハブを使用したホイールを用意しましょう。All City ブランドで出ています。この程度はやらないと、何も分かりません。

ヘラーマンさん

クオリア44さんもいつまでもお店レベルで満足していないで、もうちょっと整備頑張らないと理解できませんよ。フロントフォークも読めばわかるし、shogenさんの今までの書き込み見ていれば、そんなレベルのことは考慮して同じ精度で組み付けて検証しているくらいわかるはずです。

検証内容すべてが正解かどうかは別としても、shogenさんのように自分自身で何日もかけて実験して、結果を時間をかけて皆にわかりやすようにまとめて報告している、こういうやる気ある人の邪魔はしないでほしい。

どうせ書き込むなら、こうすればもう少し検証精度があがるよ。とかこっちの道具を使った方がいいよ。とかそんな前向きな意見をお待ちしております。

skogenさん

クオリア44さんフロントフォークについては考慮しています。

検証内容をきちんと読んで下さい。

質問や対案があればどうぞ。大歓迎です。^^

クオリア44さん

ソレですね、コラム軸とリアアクスルの垂直がどの程度 出てるかで、当然に変わりますね。

フロントフォークにはオフセットがあり、ベアリングで自在に回転するから、コレが僅かでも垂直が出ていない場合、荷重の度合いで 擬似的にその様な状態が観測される筈です。

フレームの材質なんか一切 関係無い。

そもそも、クロモリよりも ずっと硬くも柔らかくも、設計次第で自在に作れるカーボンフレームを一元的に評価出来る訳が無い。

私が、フロント側に精度が絶対に確認出来ないのに、その様な仮説は無意味だと言うのは、そう言う事です。

ヘラーマンさん

今回の考察の一番重要なところは、「フロントセンターの精度が出てるか?全く不明」とか「精度が確認出来ないから合ってると仮定する」とかではなくて、以下のところ

>つまり、クロモリバイクは0.05度左にずれていて、カーボンバイクは0.05度右にずれている、というのが初期状態で、人が乗車してもクロモリバイクはずれないけれども、カーボンバイクは0.3度右にずれる、ということかも知れません。

↑ここ!

クロモリフレームだと人が乗っても乗らなくても直進性能に影響しないが、カーボンだと乗車後に直進性能に影響する個体があると言うことにつきます。

結構高いので環境を用意するのも簡単ではないですが、私はこれを誰でも手に入る商品で検証できたことがものすごく価値がある事だと思います。shogenさんブラボー!です。

クオリア44さん

その考察ですが、結局のところ、コラム軸がフレームの仮想センターラインと完全に一致してる事が、ダミーの精度が高くて仮想接地点まで届くシャフトが用意出来ない限りは、フロントセンターの精度が出てるか?全く不明なので、あとは何をしても想像でしかなく、あんまり意味は無いと思います。

精度が確認出来ないから合ってると仮定するのは、乱暴すぎます。

ヘラーマンさん

ビンディングで問題なければ大丈夫だと思いますよ。

痛みは難しいですね、ポジションを試行錯誤して乗ってを繰り返さないといけないし。私も無理するとすぐ膝にくるので、ヤバそうなときは湿布貼ってアイシングしてます。これで次の日全然違います。

VENTAやっぱり乗ってて気持ちいいです。経験上売れて増産するようになると色んな面で悪い方向に行くのでそこそこマイナーな状態でいて欲しいですね。

白鴻さん

ヘラーマンさんご注目頂いていたのに、頓挫してしまってすみません。

初ロード、初組という事もあり、今後のスキルアップの為の記録として残しておきたかったのですが、何かと去年は年始から、年末まで人生のイベント尽くしで、挫折してしまいました。

正直、精度の良いフレームに当たっているのか?

まともに組めているのか?まともに乗れているのか?よくわかりません(汗

ビンディングだと、問題ないのですが、フラペだと手放しでよれる気がするんですよね(汗

また、長距離走ると、ポイショニングにより、左足と右足どちらかの膝に痛みが出ます。

小杉むさしの言うように、現状、クリート位置決めがバランス・乗りやすさに一番影響を及ぼし難しいと感じております。過去に足の甲のけがで、足の長さが微妙に異なるのも影響してるかもしれません。

ちなみに、普段(通勤)、クロモリのシングル(Fixed)に乗ってますが、それではフラペでも、ペダル固定(ベルト)でも手放しスイスイです(過去に、手放しで同じようによれることがあったのですがいつのまにかスイスイになってました)。

突き詰めれば、なんでもそうですが、ロード(自転車)って奥が深いですね。

コメントありがとうございました。

やすりおさん

skogenさん壮大な実験お疲れ様でした!

カーボンフレームって奥が深いですね。

人が乗らない状態では問題なくても、乗車するとまっすぐ走らないとは、、、、

左右のカーボンのバネの差が原因だとするとメチャクチャ軽い人か、あるいはすごく体重のある人が(フレームの体重制限位?)乗ればまっすぐ走るのかもしれませんが、色々な体重の人で走行テストするのも大変でしょうし、フレームサイズによってもかわるかもしれないし、製造上の問題で左右差が発生しているかもしれないし、作るの大変なんだなぁ、、と思いました。

skogenさん

人が乗らずにホイールを回すとこの状態

まさか、このために買ったりはしません。^^;

以前から所有していました。クロモリ固定ギアに乗って、トレーニングで漕ぐだけだったので、カーボンバイクでは乗ってませんでした。で、カーボンバイクに乗れない日が続いた時に、試しにセットして乗ったところ、リアがずれるのに気づいて、今回の検証に至りました。

どこかの機械を使ったりすると、こういうところでは公開できない結果になりますし、趣味の自転車実験はキッチンサイエンス(身の回りの道具で完結させる実験)で終わるのが良いですね。ローラー台だとぎりぎりキッチンサイエンスかな。

カーボンもクロモリも人が乗っていなければリアタイアは真ん中を通るのに、カーボンバイクは人が乗って漕ぐと右に流れるのが分かります。荷重が掛かると、リアエンドが左右非対称に変形しているのだと思います。

厳密には、カーボンバイクとクロモリを比べると、人が乗車していない状態でもわずかにずれがあります。ローラー台のセンターラインとローラー軸が完全に垂直に調整できていないと、真のセンターとのズレは分からないです。つまり、クロモリバイクは0.05度左にずれていて、カーボンバイクは0.05度右にずれている、というのが初期状態で、人が乗車してもクロモリバイクはずれないけれども、カーボンバイクは0.3度右にずれる、ということかも知れません。

まっすぐ走らないと分かると気持ち悪いので、その後、右に流れる自転車のリアホイールの取り付けを調整して(ホイールの取付角を左右にずらして)、人が乗車してもタイヤが左右に流れないようにしました。

結構、微妙ですが、シングルスピードのホイールをリアエンドにまっすぐ収めるように取り付けた事がある人だと、そう難しくはありません。タイヤをチェーンステーとシートステーの真ん中からちょっとずらし、ホイールが少し斜めに収めて、乗車して調整します。(乗車して右に5mmずれるなら、乗車してない状態でホイールが逆の左側に5mmぐらいずれるように調整すれば、大まかにはローラー上で人が乗っても真っ直ぐ進む自転車になります)

結果、ホイールはチェーンステーとチェーンステーの真ん中から1,2mm左右にずれています。なので、ブレーキのセンターは取り直しになります。

いま、リアエンドに0.2mm厚のアルミ板を貼って、ホイールをストンとエンドに収めればまっすぐ走る状態になるように調整しようと試みていますが、これが難しく、まだ終わっていません。アルミ板を貼るリアエンドの面の組み合わせがいろいろあるので、難しい。真っ直ぐ走るズレを覚えておいて、クイックを締める時に手で調整した方が楽かなって、考えている所です。

あ、そうだ。真っ直ぐ走る状態にして、ブレーキのセンターを再調整。ホイールをはめる時は、ブレーキを効かせたままでホイールを左右にずらして取り付け。チェーンステーとの隙間は手で調整。これだと、少し簡単になりますね。手が4本ぐらい要りそうですが。。。

ヘラーマンさん

shogenさん、検証ご苦労さまです。

このローラー台結構なお値段ですが以前から所持されてたんでしょうか?

もしこのために用意されたのならナイススピリッツ!感服です。

ここに出てきた重心ズレが、shogenさん推測のカーボンフレームによる計測しずらい精度差が原因なら確かに実走行で確かめるしかありませんし、乗ってわからない場合はこういう計測用のシステムがあると便利ですね。乗ってわからない場合はその人にとっては問題ないわけですけど、ズレ量によっては確実に安定性は違いますから、とっさのときのリカバリーを考えると誰しも精度のいいものを手に入れたいと思っているはずです。

精度が出ていて完璧に真っ直ぐ走るフレームだと自転車の邪魔しない限り倒れないので、X乗りも簡単にできるし、静止のしやすさも全然違うので走っていて本当に楽です。後ろ向いたままの手放しなんかも楽勝でできます。

>最後に、人が乗った場合と乗らない場合で偏心がどう変わるか調べました。クロモリバイクは人が乗車してペダルを回しても、左右にほとんど動くことはありません。しかし、カーボンバイクは人が乗るとタイヤがローラーのセンターから少しずれます。偏心の大きさは3-5mm程度です

ここ、かなりヒントな気がしてすごく気になります。これはセンターをズレさせた状態でやられたのでしょうか?それともセンター出した状態?出した状態だとするとフレームのねじれで左右にふれるってことですかね?

カーボンフレームは7年くらい前のエントリーモデルはほとんどフニャフニャでしたが、最近のものだと剛性と乗り心地を両立し、十分走るものが多くなりました。最近のはヘッドやフォーク周りの剛性も高いため、乗った感じもクロモリのViperより剛性高くかなりねじれが少なく感じます。そのため走行時にずれるのは???なんですが、フレーム全体がねじれるクロモリに比べ、リヤ三角メインでねじれてると思われるカーボンフレームとの違いでそうなるのかもしれませんね。

あと最近のカーボンフレームはエンドまでカーボンなので強度を考えると削ることはできないと思います。以前はカーボンエンドの補強に金属プレートで挟んでいたり、エンドそのものがアルミでしたが、異種素材同士の接着部の耐久性や強度を考えるとカーボンそのもののほうが強いのでそうなっているそうです。カーボン成形技術が上がったこともあるとは思いますが。

今までに私が見たものの中で金属プレートで挟んでいるタイプのフォークで、最後にメーカーが削っていたものがありましたが、これがセンター調整のために削ったのか元々工程上すべて削っているのかはわかりません。エンドまでカーボンのものだと後から削っているものはまだ見たことがありません。

skogenさん

ややしつこく調べてみました。科学技術の世界に住む人間は、人が感じ取る事ができる差を測定器で定量化できない時、それを敗北と考えます。特に、人の手で作られる人工物をコントロールできないことを技術者は嫌います。どういうモノも最後は偶然が決める領域に入ります。その領域に到達する前に、偶然に頼ることを敗北(そういう工業製品は世の中に出ることは普通はありません)と考えるのは、そういう世界に住む人が共通に持つ認識だと思います。測定できて初めて仮説を検証できます。

さて、ホイールの取付角を微調整し、真っ直ぐ進む自転車で200kmほど走ってみました。うーん、なんか良く分からない。いつもと同じように走れる。でも、頑張って走るモードで、なかなか良い結果を出せるなど、悪いことは起こりませんでした。

で、ホイールの取付角を元に戻したところ、なんか違う気がする。どう違うかと言うと、

・走りがやや重くなる。

・ハンドルを手の中で遊ばせにくくなる。

という感じ。

重くなると言っても、ごく僅かなんですが、考えてみれば常に軌道修正して走っている訳ですから、その分が走行抵抗となるのは自然。これ意外な効果でした。ハンドルを手の中で遊ばせることができると、頑張って速く走るのが楽になります(強い前傾姿勢で頑張ってペダリングする時に、上半身が楽になる)。これも意外な効果でした。

18km/hぐらいで少しだけ手放し運転をしてみましたが、こちらは元々、気持ち的に苦手という事もあり、差はあるような気もする程度でした。以上、定量性が無いのでプラセボの可能性は否定できません。プラセボかなぁ。。。ですが、真っ直ぐ走る自転車である、という安心感や気分的な気持ち良さは大きいので、エンドにアルミテープを貼って、調整がずれないようにして走ることにします。

さて、過去の書き込みを検索してみると、Viperに関するフレーム精度の話題があり、フレーム製造メーカーの回答が引用されていました。全品検査しているようですね。「レーザー測定器」の詳細は分かりませんが、レーザー変位計だと高価でも無いですし、μmの精度は普通に出せるので、0.1mmの分解能で品質管理していてもおかしくは無いですね。興味深いのは、「フォーク上部からリムまでの差(見た目の差)は何の意味もない数値なので測定しない」とあること。ホイールが見た目で真ん中に付くことよりも、ホイールがフレームセンターと揃っていることを重視しているようです(私が検証した、真っ直ぐ進む自転車の条件と同じ)。

見た目で分かりやすい基準、つまり、ホイールが真ん中に付いていることを重視して、エンドを削ったりすると逆効果になる可能性があります。しかし、ホイールは真ん中に付いてないように見えるけどフレームセンターにドンピシャ、なんてフレームは消費者は買わないでしょうから、低い解(見た目でホイールが真ん中)を求めると、エンドを削ったりしそうな気がする。ホイールは真ん中に付いていなくても良い、と製造メーカーが言い切って、アセンブリメーカーがそれを承知して市場に出しているとすれば、大したもんだと思います。

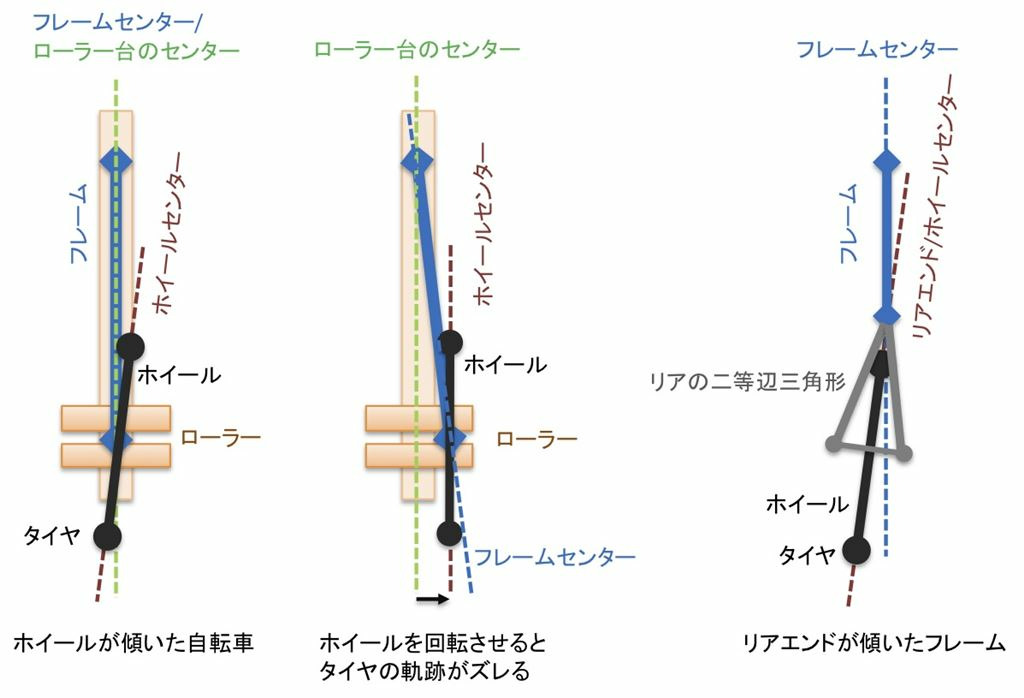

skogenさん

左右のアンバランスの件、フレーム精度に関する具体的な情報が追加されないので自分なりに調べてみました。以下、長いので最初に結論を書いておくと、リアセンターのわずかなずれが原因、と推測しました。検証方法をいろいろ試行錯誤した結果、リアホイールがローラー台上で左右に流れる量でフレームのずれ・自転車の直進性を定量化しました。

GT-Roller F3.2というローラー台を使います。このローラー台はフロントフォークを固定しますが、フォークの固定台はゆらゆらと揺れ、左右をバランスさせながらペダルを漕ぎます。そして、バランスの取り方でリアは左右に振れます。後ろは2本ローラーになっています。3本ローラでも工夫すれば同じように検証できると思います。ただし、人が乗った場合、乗らない場合の比較は難しいかも知れません。

このローラー台はフロントフォークのハブ軸に対して垂直なローラー台のセンターのラインがあり、その先にローラー台があります。ローラーの軸はローラー台のセンターに対して垂直に取り付けられています。そして、ホイールがローラー台にまっすぐ(ローラー軸に対して垂直)に当たっていないと、図に示すようにホイールは左あるいは右に動きます(以下、このズレを偏心と書きます)。

もし自転車のセンターに対してホイールが0.1度ずれていると、ペダルを漕ぐことでホイールが横に約1.7mmずれます。つまり、自転車はまっすぐ進みません。まず、この検証方法で自転車の重心をずらした場合の直進性の変化を調べてみます。水が2/3(500mL=500g)入ったボトルを斜め横向きにケージに付けて、フレームの重心バランスをずらします。これはちょうどシートステーの左右10cmぐらいの位置に500gの重りを付けた状態に相当します。

フレームの重心バランスとしてはあり得ない大きさのズレですが、事前に自転車の左右に50g程度の重しを付けても、宙吊りにしたフレームの傾き変化が小さいことを確認していたので、重心をずらすのに500gの重りを使いました。結果、人が乗車していない時はリアタイヤが通る中心線は傾けた側の反対側に1mmほど偏心します。小さいですが、わずかに変わります。

続いて、フロントフォークの取り付けを微妙にずらず、ホイールを変えるなど、いろいろ試しましたが、明らかに偏心するのは、リアホイールの装着方法を変えた時です。ハブ軸とリアエンドの間にはわずかながら隙間があるため、チェーンステー、シートステーに対してほぼ中央にホイールが収まっていても、フレームに対してホイールをわずかに傾けて取り付けることができます。

ホイールの取付角を微妙に変えると、タイヤがローラーを通る位置が左右に偏心します(図参照)。私が試した範囲では最大で3mmほど偏心しました(0.2度のハブ軸のズレに相当)。この検証では、人は乗車せず、ペダルを手で回した後にホイールを空転させた後のタイヤの位置を調べていますから、フレームの変形やペダルの回し方は関係ありません。この左右へのずれは自転車の直進性を変えます。

最後に、人が乗った場合と乗らない場合で偏心がどう変わるか調べました。クロモリバイクは人が乗車してペダルを回しても、左右にほとんど動くことはありません。しかし、カーボンバイクは人が乗るとタイヤがローラーのセンターから少しずれます。偏心の大きさは3-5mm程度です(人が乗った場合、人が微妙に調整するので、正確に偏心を測れません)。これはフレームの変形によりホイールセンターがフレームセンターからズレたのが原因だと思います。

なお、偏心の有無・大小はホイールを変えても傾向は一緒、ホイールを左右逆に装着し、手でホイールを回しても同じでした。つまり、ホイールの剛性やタイヤの接地抵抗の左右非対称が偏心の原因では無い。以上の結果から、自転車がまっすぐ進まない原因としてまず疑うべきは「リアセンターのわずかなずれ」だと考えました。今回の検証方法では1mmオーダの偏心が分かります。これはフレームセンター(前三角の中心面)とリアエンドセンター(ホイールセンター)の角度のずれにして0.06度程度ですが、このずれを人が手で測るのは難しいかも知れません。

リアエンドがシートチューブを頂点とする完全な二等辺三角形であっても(二等辺三角形だとホイールはシートステーとチェーンステーの真ん中に収まる)、その二等辺三角形の中心線がフレームセンターからずれると、この検証方法では自転車は真っ直ぐ進みません(図参照)。

二等辺三角形の中心線が0.2度左にずれると、リアエンドはフレームセンターから左に1mmずれます。この差を目視で確認するのは難しいでしょう。簡易的にヘッドチューブから左右のリアエンドに対して糸を張って中心を調べる方法では、シートチューブと糸の隙間の左右差は0.8mm程度になります。シートチューブの断面が完全な円で中心がフレームセンター通るなら、適切に測定すれば0.8mmの差は測定できます。ですが、フレームセンターの精度、リアパーツの精度などを考えると、ずれを判断するのは簡単では無いと思います。その一方で、ホイールを回転させるとタイヤは3mm以上偏心するので、はっきり分かります。つまり、この簡便な検証方法はセンターズレを精度良く測定できます。

ホイールセンターとフレームセンターのずれは、ホイールの取り付け方やリアエンドの精度に依存します。実際、ストレートエンドとハブ軸の間に紙を1枚挟み、ハブ軸とエンドの中心線に僅かな差を出すと、自転車が走るラインは左右に偏ります。荷重によるフレーム変形で偏心するのと似た状態です。

クロモリバイクのリアエンドは、簡易的にヤスリで削ることでリアエンドのセンターとホイールセンターを揃えることができます。カーボンフレームは製造時の加熱・冷却過程で生じた寸法ズレは修正できませんが、ズレた場合、どうやってホイールのセンターとフレームのセンターを合わせるんでしょうね?もしヤスリで削ると、ここで検証したのと似た状態になります。

ローラー台に乗ってペダルを漕いだ場合、ホイールの取付を変えて5mmぐらい偏心するような状態を作ると、自転車の左右バランスが変わるのが分かります。1,2mm程度だと私には分かりませんでした。(自分で自転車を調整しているので、プラセボ効果が入っている可能性はあります)

最後にセンターズレの解決方法を簡単に。まず、リアエンドに紙を挟むなどして、意図的にリアホイールのセンターラインをずらし、高い精度でフレームセンターラインに揃えることができます。これはユーザレベルでローラー台を使って調整可能です。ただし、ホイールは左右のチェーンステーやシートステーが作る二等辺三角形の中心には収まりません。収まりませんが、フレームのセンターには揃っています。また、ホイールセンターはフレームセンターから左右にオフセットするので、ホイールの振れ取り作業で意図的にセンターをずらさないといけません(たぶんこちらは省略可)。とても気持ち悪いですが、偏心することの気持ち悪さを解消することはできます。

実際、乗車状態でのセンターズレをほぼ完全に解消して走ってみましたが、まだ2度ぐらいしか走ってないので、そのうち結果をレポートします。

※今回は検証していませんが、フロントフォークのハブ軸が自転車のセンターに対して完全に垂直になってないとやはり自転車は真っ直ぐ進まないと思います。フロントフォークに対してホイールのセンターは完全に出ていても、そのフォークのセンターがフレームセンターとずれていると、上と同じことが起きます。こちらのズレの方が大きいかも知れません。以上です。

ヘラーマンさん

白鴻さんの、以前のVENTA購入スレ拝見してました。製作途中で完成の書き込みなかったのでどうなったのかなと心配してました。

VENTAの乗りやすさはどうですか?そのあたりを書いてくれたほうが皆さん参考になると思うので、できれば率直なインプレお願いします。他のVENTA乗ってる方の報告増えたらVENTAの精度とかの割合の正確性が上がるので。

フレームに関しては白鴻さん自身がVENTAの中心に乗れてる感覚あるなら重心を含む精度は出てると思いますよ。個人的にはVENTAなら超絶凄ワザ!のコースに挑戦してもいい線いくんじゃないかと思います。最初のロードとしてはかなりいいもの買いましたね、やはり道場長のイチオシは信頼度が一味違います。

ただ乗り手込みで重心が取れるってのは違います。安定している自転車は誰が乗っても安定しています。乗り手の非対称はそれほど影響なく、自転車そのものの運動性能(安定性含む)の影響が大きく支配的です。逆に狂っているものは道場長のようにウェイト調整しない場合は、ハンドルで調整するか乗り手が重心移動するしか真っ直ぐ走らせる方法はありません。なので重量バランスかどうかもわからないと書きました。

超絶凄ワザ!に出てきた今野さんの自転車は誰が乗っても重心位置がど真ん中にできていて走らせやすいことは間違いないです。ツールでトップ争いする選手が乗るフレームも全部重心でていると思います。ゴールシーン後の手放し運転の姿勢と安定度みたら完璧に重心出てるのはわかります。

あとは整備と感覚を鍛えてくださいというしかないので、重心のコメントはこれで終わりにします。クオリアさんのポリマーケーブルの書き込みは、すごく恥ずかしいことを書いてるのですけど本人は気づいていないようなので、みなさんもtour-neyさんみたいに日々努力して上を目指してください。道場長レベルの整備を目指すのは生半可な気合ではできませんので。私も半分どころか1/3も追いついていないと思います。整備の天竺は遠いです(笑)

やすりおさん

小杉むさしさん手放しの情報参考にさせて頂きます。

話の次元が全然違っていて恐縮ですが私はスポーツシューズの手放しでふらつきました。

ビンディングはシマノのSPDしか持っていないのですがとりあえずビンディングに履き替えて試してみます。私も手放しで着替えたりしてみたい。。

また別スレッドのお話となりますが600kmコースレコードの記事 拝見させていただきました。すごすぎ!私が以前300km走ったときは20時間近くかかっておりその速さにびっくりしております。

現地のブルベの様子もインターネットで拝見しましたがサポートカーや自転車が隊列?を組んで走っている所など、皆さんの本気さがひしひし伝わってきました。

失礼いたします。

小杉むさしさん

手放しで自転車に乗る話が面白かったので僕の経験を少し。

僕が手放しができるかどうかに一番影響があると思っているのは靴です。自転車本体より靴。

SIDI, BONT, シマノ, スペシャライズドの4種類しか知りませんが、スペシャライズドの靴だと激坂をウンウン登りながらカッパを畳んで巾着に詰めるとか、3本ローラーの上でテレビを見ながらカップ麺を食うとか出来ます。

スペシャライズドの次に良かったのはシマノ。あとはかなり差があってSIDI。ツールド沖縄連勝中の高岡さんが使っているとブログで見て買ったBONTは最低でした。

母指球で踏むなんて言いますが、僕は母指球のあたりを使って漕いでいると、力は入るものの足の裏や指が痛くなるので、出来るだけ足の裏全体やカカトまで使って満遍なく回すようにしています。たぶんこのクセとスペシャライズドの中敷きのカタチが、僕の場合は合っていると言う程度のことなんでしょうね。

クツを変えると手放し運転の安定度はものすごく変わりますよ。

skogenさん

私の書き込みでミスリードしてしまった部分があるので、返事をしておきます。

レンズ磨きの話ですが、レンズの性能を測定しているのは測定器では無いですか?加工技術と測定がごっちゃになってませんか?それらは分けて考えた方が良いのでは無いでしょうか。

・人の感覚で制御されている加工技術を、機械で再現することは難しい。

・人の感覚量を簡単な測定器で定量化することは難しい。

(人の感覚量の数値化は、人が行う加工技術を機械に行わせる場合に必要となります)

こんなところでしょうか。

人の感覚だけでレンズの精度を出している訳ではありません。誤解を恐れずに言えば、人は単なる磨く道具です。専用の磨く機械を作るより、人が磨いたほうが細かな調整ができるから。卓越した技能者と適切な性能評価技術を組み合わせると、道具だけでは達成できない最終性能を出せます。また、現在、人の手で達成している精度領域は、現代の精密技術が取り組んでいない領域でもあります。ですが、性能を検証しているのは測定器です。

科学技術を支える仕事には、そういうのって沢山あります。ですから、科学技術的手法のほとんどで、高度な技能者や研究者を必要とします。道具が勝手に結果を出している訳ではありません。

ですが、測定器が無いと現在の科学技術を支えている精度は出せません。人の卓越した技巧と測定器の両方が必要です。そうで無いと、それこそオカルトになってしまいます(残念ながら、適切な検証がされていない、たくさんのオカルトもあります)。

人の手を必要とし、かつ、高精度の測定機器を使う分野を経験した事があれば、こういう状況は誰でも経験していることなので、すぐに分かると思います。人の技能の素晴らしさとか、測定器の素晴らしさとか、どちらも十分に敬意を払うべきで、その結果をは尊重すべき対象です。

曜変天目茶碗は自然現象の中で作り上げられるものですから、再現するのは極めて難しいでしょうね。ですが、それがどういうものかを測定する技術はあります。上の方で書きましたが、最終性能だけを数値化しても、途中の状態や、どのような加工手法が採られたかは分かりません。「人の技術」と「計測技術」には限界があります。

白鴻さん

自分がVENTA乗りなもので、当初の記事から興味深く見させていただいていました。

これ以上の論議に意味があるかわかりませんが、気になったので発言します。

「重心」という言葉と、フレームの精度(各チューブのセンターが設計通りに組み上げられていることが精度が高いと考えます)についての論議(言葉)が交錯しているように思います。

私は、精度は重要かと思いますが、自転車そのものの「重心」に関しては、さほど論議するまでのものとは思いません。※言葉・表現のあやが、この論議を複雑にしてる気もしますが。

結局のところ、各々の乗り手が違和感なく乗れる車体・状態が「重心」のとれた状態であって、それがフレームを計測して「重心」が取れているかは全く別の話じゃないですかね?自転車のフレームも、人間も左右非対称です。組上げるパーツによっても自転車そのものの重心も変わってくるでしょうし。

フレームセンターってのがあったとして、そこに重心があったとしても、組み上げれば駆動系は乗って右側にすべてつくのでその時点で重心はセンターからずれますよね?

(きっと、、、誰か計測された方いらっしゃいます?自信ないけど、、、w)

そして、乗り手がバランスよく乗れること=「重心が取れてる」という使い方は言葉として間違えじゃないですよね?その表現を「重心がセンター」と表現していたとしても、その乗り手においてセンターであればやはり間違えではないと思います。人が乗って初めてセンターが決まるはずのものなので。

あえて、「重心」という言葉で自転車(フレーム)の良しあしを言うとしたら、悪いフレームは、乗っていて「重心」が一定に保てない、パワーを加えたときに「重心」がずれやすいなどでしょうか?良いフレームはその逆ただそれは、自転車自体の重心がどうであるかはあまり影響しないのでは?

クオリア44さん

https://cyclestyle.net/article/2012/03/15/6054.html

実は、かなり昔でも、実走行に於ける詳細なフレームの特性測定は可能で、ソレに基づいて開発、製造された初期の おそらくは結構な左右の剛性が非対称に設定されたフレームが、何の問題も無くピシッと真っ直ぐ走ると、ベラボウな経験を持つプロの自転車ジャーナリストがメーカーの広告に無関係な場で断言しています。

ドライブサイドがノンドライブサイドよりも相当に重い自転車のフレームの左右の重量差が走行特性の左右差に影響するとは理論的に有り得ないので、評価者の客観的なポテンシャルを勘案すれば、カーボンフレームに測定が困難な走行特性の左右差がある、という意見は、やっぱり どう考えても幻想でしかありません。

そもそも、人が乗るシステムとしてのロードバイクには、人の側に間違いなく少なく無い左右の差があるので、もし何かが感じられると思うならば、人が起点とした何かが原因で、自転車のが原因じゃない、以外の論理的な結論は存在し得ません。

さらに そもそも、道路自体が平面ではあり得ず、全ての道路はカマボコ型に傾斜していますし、風が完全に無風というのも、ほぼ有り得ません。これらの要因は間違いなく走行特性の左右差に影響してます。

仮説として、人が起点となる走行特性の左右差を誘発しやすいジオメトリーとかあって、ソレを誤認してるだけかもしれません。

で、前にも書いた様に、同じ車体を「重心のズレ」が感知出来ると主張する何人かの人が、互いにコミュニケーションを取れない状況で、異なる場所で、感知出来る「ズレ」とやらの方向と量の評価をしてみて結果を 突き合わせて見れば良いと思います。

万が一、意味ある傾向が得られれば、ソレは評価出来ます。私は、そんな結果が出る事を一切信じていませんけど。

人の感覚は特定の条件では微細な差を検知出来る一方で、簡単に騙されたりします。

超精密加工が人の手で行われてるというのは、何に限らず、全然珍しい事じゃないですが、超精密と評価出来るのは、超精密な計測器の支援で作業してるからで、人の感覚の方が優れてる訳じゃありません。

以前、旧タイプのポリマーコーティングケーブルの作動が怪しいという現象が報告された時、その原因はコーティングの磨耗による寸法変化だという意見が多かったのですが、私はソレを原因は特定出来ないが絶対に違うと指摘して、後に詳細な観察と比較実験で、剥がれてアウター内に残ったコーティングとインナーケーブルの残ったコーティングが、互いに張り付いて摩擦が増大する為だと特定しました。

原因は寸法じゃなくて不安定な摩擦だった訳ですが、私を含めて、コレが最初から明確に感知出来た人は誰もいませんでした。

という訳で、私は自分を含めて、人間の感覚を信じ切ってる訳じゃありませんので、ソレを根拠とする仮説も全然信じてません。

skogenさん

あれれ、ディープさんの書き込みを見落として、タイトリスタさんへの返信として上の書き込みを書きましたが、私が言いたいことは書けているかな。

フレーム単体で重心がセンターからずれているのを測定するのはそんなに難しくないと思いますよ。フレームセンターを支点とするひもで吊るし、フレームの左右へのズレを測定すれば良いです。μmオーダの精度が要るならレーザー変位計でフレームの位置を測定すれば良いです。大工さんがやる鉛直出しと同じ。

左右のずれだったら重心の真上あたりを支点とすれば一回の測定でずれているかどうかは分かります。トップチューブの断面が円形なら、適当な硬い棒でトップチューブの下を支えれば、支点はフレームのセンターになりますから、左右のズレは分かります。

重心は3次元空間の中の点なので、3箇所で測定すれば座標を求めることができます。私がやるなら、リアセンター、シートチューブの中央、ヘッドチューブの中央、念を入れてBBの中央を支点にすると思います。

しかし、荷重が掛かった状態で重心の位置を計測するのはとても難しいです。

ですが、荷重が掛かった状態でフレームがどのように歪むのかを計測し、重心が左右にずれるかどうかを検証するだけであれば、そんなに難しくありません。荷重を掛けてBBの位置が左右にずれるかを測定すれば良いです。これはフレームメーカーが普通にやるテストなので、そこそこの規模のメーカーであれば測定できます。

あ、ヘラーマンさんからもご意見が。有難うございます。

ヘラーマンさんが書かれた、ペダリングの有無に関係ない、速度に関係ない、というのが「荷重による重心のずれ」と私の考えた根拠情報です。

最後に繰り返し書きますが、私が気にしているのは「重心」という言葉の使い方だけです。そして、ベテランのお二人が「重心」という言葉を使われていることを尊重して、重心に関連する量を使って説明を試みています。仮説でしかありませんが、仮説を立てないと検証はできませんから。

ヘラーマンさん

shogenさんも、気なるならご自身で何台か買って整備して乗って見れば答えに近づけると思います。実体験しなければ頭でいくら考えても原因や正解かどうかすらわからないので。今回手放ししたことないやすりおさんが手放しに挑戦してくれたことには、ものすごい気合を感じました。タイトリスタさんもですけど、ナイスファイト!だと思います。

別に表現方法はなんでも良かったんですけど、原因が重量バランスによるものかどうかハッキリしなかったので私のイメージに近い重心のズレとか狂いと言う表現にしました。狂いと書かなかったのはズレのほうが量的に少ない気がしたから。芯という表現は外見で計測できそうな感じがしてイメージ的に違う気がしました。

>そのうち、変なプロショップが「このバイクはフレーム精度はもちろん、重心までセンターを出しています」、なんて言葉でお客に高級バイクを売る状況を想像してしまいます。身悶えする程では無いですが(笑)、ちょっと気持ち悪いです。^^

私は逆にそういうメーカーの設計どおりの性能が出せる選別フレームを3割増しでもいいので売って欲しいぐらいです。skogenさんもフレーム返品したことあればわかると思いますけどなかなか大変ですよ。高級バイクでも普通に狂ってるので。測ってわかるなら組む前に判別できますけど、乗らなければわからない場合、気合い入れて組み上げて乗った瞬間狂ってることわかったときのショックは半端ないです。最近だと割り切って外れたら買い替える前提で予算を多めに用意して買ってます。なのであまり高いフレーム買うのは厳しい。こんな感じなんで道場長の修正できるというのは本当に希望の光でした。リッツさんの次はクロモリかも?みたいな話は私もめっちゃわかります。

>体重を掛けるとフレームは変形しますが、変形後に重心がフレームのセンターからずれる(前三角と後三角が作る2つの面がBBを頂点として斜め下にずれる)。これだと低速でも分かります。ただし、この場合も、ずれる理由は弾性係数などの機械的特性が左右非対称だから。

これは可能性はあるかもしれませんけど、乗っただけでまっすぐ走らないほど変形量が違えばダンシングしたときにものすごい違和感がありそうですが、剛性も十分にあってそんなことは全く無かったです。あと上でも書きましたけど速度は関係なくわかります。ペダリングするしないも関係ないです。私は手放ししなくてもわかりましたけど手放しの方がわかりやすいのは間違いないです。

結構のところわからなくても不良品以外だと返品できないので、私も道場長と同じであまり買うのを怖がらなくてもいいと思います。ワクワク感がほしければ誰も買ったことないものを、ちょっとでも確実に行きたいなら自分がこのレビューならイケル!と思うものを信じて買ってください。

skogenさん

この掲示板ってたまにオカルトになっちゃいますね。^^私もやすりおさんに近い気持ち悪さを感じます。

このまま「重心」に本来とは異なる意味を与えて、この掲示板では使われ続ける勢いですが。。。やはり、これは専門用語の乱用ですよ。「重心」には物理的に明確な定義があって、その流用は誤解を招きます。少なくとも辞書には物理用語以外の「重心」の語義は書かれていません。

「重心のくるい」は、重心(3次元空間上の点)が本来の位置からずれている、という意味だと思いますが、それは計測可能な量で、分かる人には分かるという類の量ではありません。「機械的特性が左右で異なっている」という意味でしたら、「フレームが左右でアンバランス」と言った方が良いです。

細かな話だと思われるかも知れませんが、専門用語の誤用は誤解を招く以上に、ジャーゴンであれば排他的です。つまり、「物理的な専門用語を使って、素人を煙に巻く」だったら、嫌だなぁってことです。

そのうち、変なプロショップが「このバイクはフレーム精度はもちろん、重心までセンターを出しています」、なんて言葉でお客に高級バイクを売る状況を想像してしまいます。身悶えする程では無いですが(笑)、ちょっと気持ち悪いです。^^

ちなみに、ここまでの話から類推すると、重心のくるい、でも良いかも知れません(元の木阿弥。。。)

体重を掛けるとフレームは変形しますが、変形後に重心がフレームのセンターからずれる(前三角と後三角が作る2つの面がBBを頂点として斜め下にずれる)。これだと低速でも分かります。ただし、この場合も、ずれる理由は弾性係数などの機械的特性が左右非対称だから。

以上が正しいのなら、重心がずれるのが左右のアンバランスの結果という事を承知して、「重心のくるい」と表現するのもOKかな。この場合、フレームの「重心がずれている」のでは無く、荷重を掛けると「重心がずれる」と表現したほうが良いかと思います。

あるいは、Austerlitzさんがおっしゃる「芯」という言葉を使って「芯がずれない」といった表現。フレーム精度と合わせて「このフレームは芯が出ていて、ずれない」だったら、かな~りすっきりします。

「オカルト」と書いたのは、少しニュアンスが違いまして、「重心」という明確な定義がある言葉にいろいろな意味が込められているように感じたからです。

「重心がずれる」という微妙な変化を感じ取ることができる能力をして、神秘的で超自然的な能力であるからオカルトと書いた訳ではありません。

分かる人には分かる、という状況は自分自身が良く経験することなので、分からない人には分からない(などと傲慢には言いませんが)、であってもそれは仕方が無いことだと思っています。説明しても分からない人には分からないものってあります。

私が気になったのは「重心」という言葉の使い方だけ。

磁力はかつては神秘の力とされました。ニュートンの「万有引力(遠達力)」は「オカルトフォース」と呼ばれたらしいですが、新しい概念は最初はそういう反感を買いがちです。現代物理の基本となる「エネルギー量子」も最初は受け入れられませんでした。

でも「重心」は既存の概念なので、フレームに対してまだ馴染みがない評価基準を与えるなら、矛盾が無く、誤解されない言葉を使った方が良いと思います。

うーん、、、なんか細かいこと言ってるなぁ。でもこれ、「分かる人には分かる」と同じで、「気になる人は気になる」話なんです。

一方で、タイトリスタさんが言われるように、検証方法の一端でも披露されることは有り難いことだと思います(でも、既にいろいろ説明されてますよね)。実は「分からない人には分からない」ものの中には、「こう感じるものがソレです」と言うだけで、感じることができるようになるものがあります。不思議ですが、脳は感じているのに、認識していないものってあります(脳波を使う実験なので、科学的な根拠がある話です)。

脳が感じていないものは、分からない人には分からない不可知な現象と考えられますから、そういうのは気にしないのがハッピー。^^

やすりおさん

走るペンギンさん貴重な情報ありがとうございます。

お話を聞きながらころんだ時の事をリアルに想像してしまいました。(汗)

バイクタイプの原付き?みたいなものや、MTBのダウンヒルの体験会で転んだ事はあるのですがスピードを出すときは公道ではなくまたプロテクターをつけており真の痛み?みたいなものは未だに体験したことがありません。

また、ロードバイクって転ぶときは高い所から地面に叩きつけられそうで、なおかつヘルメットや服装も軽装であんまり追い詰めて走ったことがありません。

走るペンギンさんのお話からすると転倒時の対応も経験を増すにつれ上達?されるということですから何事も経験ですね。。。。と言いたい所ですが走るペンギンさんも本当にお気をつけください(汗)

では失礼いたします!

走るペンギンさん

やすりおさん 私が答えるのも変ですが自分の転倒の経験を書いてみます。ご存知のこともあるでしょうが反面教師としてくださいね。

まず速度による違いで高速では反応しにくく30km/h台と40km/h台でもかなり違います。前から滑るときの方が一瞬です。下手なブレーキを使って自分からコケるのは相当危険。

前兆自体は単に機材・タイヤの限界は掴みやすいので、色々比べればグリップの危険域に入ったのが感知できます。本当にギリギリは倒れる寸前や砂を踏んだ後等ですが全くお勧めしませんよ。当然視認してない反応は遅れるので路面の把握を怠ると対処は困難です。

最初に倒れた時はあっという間で気が付いたらコケてる。少し慣れると倒れかけから地面までの間の感覚はあり、頭のなかでアー!と叫んだり無事を祈ったりしていて、客観的には叫んでないでいいから身体で反応しろよって感じ(笑)

そのあとは駄目だとわかると(というか駄目なんですが)自分の体を守る動きはできます。頭部だけは守ろうとか身体を丸めてハンドルにしがみついたり。その次は上手く粘ったり直す余地もあるのかな?私には不明です。

結論としてはバランスを崩してから何とかするよりコケないための技術や判断のほうが重要なので、無理して体で覚える的な事は考えないほうがいいですよ。強いて言えば部品が壊れるor壊れないで基準が新たに確立できることが利点(笑)

あとは力まかせに走ってブレが出たらそれをまた力で押さえ込むより、自然にしなやかに体を使った方が安全の点でも良いと思います。倒れるのではなく倒してるってことも多いので。それでは気をつけて楽しく走ってください。

やすりおさん

ヘラーマンさん Austerlitzさん わざわざのご返答ありがとうございます。

重心や精度のお話は詳細な説明頂いた状態で恐縮ですが私の場合、走るペンギンさんの書き込みにもありましたがもうちょっとスキルが上達してから考えれば良いのかなと思いました。

また、例えはあまりよくないのかもしれませんが素晴らしい自転車とは、例えば達人の作成した茶碗など、使用する前は「茶碗はなんでも同じでは。。」と思っていても使用するとその食べやすさやその素晴らしさが判る。そのようなものかもしれないと思いました。

いずれにしろ判らないものはしょうがないので整備や運転技術を磨きたいと思います。

また、これは私自身の問題なのですが、「到達すれば判る」「分かる人には判る」といったお話は現代の商業主義に汚染されている私の頭では、何か良くない宣伝みたいに感じてしまい、あまり深く考えずに拒絶してしまう傾向にあり、私の書き込みで皆さんを不快にさせてしまったかもしれません。大変申し訳ありませんでした。それでは失礼します!