最新トピック

180

6 日前

ライトの話 6 日前

241

10 日前

おしゃべり塾 10 日前

182

13 日前

年間走行距離 13 日前

28

30 日前

10速の部屋 30 日前

36

1 ヶ月前

自転車修理に挑戦 1 ヶ月前

289

2 ヶ月前

マイパラスM501製作 2 ヶ月前

45

2 ヶ月前

京奈和自転車道を走ろう 2 ヶ月前

105

2 ヶ月前

チェーンの話 2 ヶ月前

503

2 ヶ月前

タイヤ&チューブスレッド 2 ヶ月前

25

3 ヶ月前

自転車に使うお金が減った 3 ヶ月前

402

3 ヶ月前

完組&手組ホイールスレ 3 ヶ月前

174

3 ヶ月前

**イチ広場 3 ヶ月前

421

4 ヶ月前

Basso Viper 4 ヶ月前

163

4 ヶ月前

クロスバイク 4 ヶ月前

0

4 ヶ月前

自転車道場目次 4 ヶ月前

14

4 ヶ月前

劇的な瞬間 4 ヶ月前

18

4 ヶ月前

老人用自転車 4 ヶ月前

5

4 ヶ月前

RS21の玉押さえ交換 4 ヶ月前

20

4 ヶ月前

【解決済み】フレームジオメトリーの見立てをお願いいたします。 4 ヶ月前

9

4 ヶ月前

26×1.5リム割れの修理 4 ヶ月前

41

5 ヶ月前

105も20万円超 5 ヶ月前

14

5 ヶ月前

僕の自転車半世紀の記録 5 ヶ月前

32

5 ヶ月前

バーテープ&グリップ 5 ヶ月前

5

5 ヶ月前

【解決済】ヒルクライムにパワーメーター導入を検討 5 ヶ月前

13

5 ヶ月前

口呼吸はぜんそくの元!鼻呼吸で走ろう 5 ヶ月前

1

5 ヶ月前

カーボンは持続できない材料 5 ヶ月前

101

5 ヶ月前

フォーク&ヘッドの整備 5 ヶ月前

54

5 ヶ月前

韓国も自転車天国だった 5 ヶ月前

15

6 ヶ月前

自転車購入相談 6 ヶ月前

7

6 ヶ月前

太陽誘電FEREMOの研究 6 ヶ月前

5

6 ヶ月前

自転車で行く「おいしいお店」 6 ヶ月前

92

6 ヶ月前

パンクの話 6 ヶ月前

2

8 ヶ月前

レーサーパンツの修理 8 ヶ月前

4

8 ヶ月前

日本縦断 8 ヶ月前

98

8 ヶ月前

ディスクブレーキロードバイク 8 ヶ月前

379

8 ヶ月前

安物買いのいい部品たち 8 ヶ月前

11

8 ヶ月前

お薦めのドライブレコーダー教えて 8 ヶ月前

458

8 ヶ月前

ロードバイク 8 ヶ月前

23

8 ヶ月前

工具の話 8 ヶ月前

2

8 ヶ月前

ツアー・オブ・ジャパン 8 ヶ月前

116

9 ヶ月前

ヘルメットの話 9 ヶ月前

240

9 ヶ月前

プルミーノ 9 ヶ月前

106

9 ヶ月前

社用車製作 9 ヶ月前

4

9 ヶ月前

自転車は何歳まで乗れる?? 9 ヶ月前

311

9 ヶ月前

GIOS ミストラル 9 ヶ月前

11

9 ヶ月前

お奨めの自転車音楽 9 ヶ月前

4

1 年前

バルブに穴が開いた。 1 年前

15

1 年前

自転車道場入門 1 年前

63

1 年前

3本ローラー1000mTT道場 1 年前

197

1 年前

ハブの整備 1 年前

言志46さん

道場長、はじめまして

>僕はローラー台は軽いギアで乗らない方がいいと考えています。

とのことですが、以前の道場長のレスにはできるだけ軽いギアで

乗ったほうがいい書き込んでありますが、どちらが良いのでしょうか?

一応毎日軽いギアでもがいたりして5~10分乗っています。

marurungさん

ディープ・ インパクトさん、コメント有難うございます。

>>50x17~18Tで110回転を9分+85回転目安で1分を3セット

>ということは10分×3=30分乗ってます?

正確に云うと、アップで5分、インターバルを3セット(計30分)、ダウンで10分の計45分乗ってます。

朝練は毎日、夜練は同じメニューをやったりやらなかったりですが、3本ローラーに乗らない日は最近ではなくなりました。

アップはトップギア付近で回転数は上げずに、どの位置に脚が来た時に力を入れるのか、抜くのかを体に覚えさせ、ダウンはそのおさらいのような位置付にしてますが、効果が無いのであれば止めるのは可能です。

タイヤは今年のレース用(来シーズンには履き替え予定なのでミシュランプロ4SCを)、ホイールは練習用(RS61)で空気圧は実走と同じ設定にしていました。

レース用のイーストンEA90SLXに履き替えて空気圧高めで練習いたします。

(タイヤ&ホイール選択のNGはここでは無しでお願いします。持参の最高機材という事で)

3本ローラーで一石二鳥を狙ってはいけないのかもしれませんが、太りやすい体質なので、ある程度の時間を乗りたい、早くローラー台にカロリーを消費したいとの思いと、最近は熊出没が多く外での夜練は避けたい思いから、結構な時間3本ローラーに乗っています。(効果の有る/無しは別として)

練習のメインをインターバルにしているのは、せっかく作り上げた心肺機能を冬場も極力維持したいとの思いからです。

>60kmオーバーの10秒もがき2回を後半2分のどこかに入れてください。10秒間で最高速に持って行きます。だらだらやってても時間の無駄、メリハリつけてやりましょう。ケイデンスとか時計の6時9時とかそんなことはどうでもいいから最高速70km位オーバーまで持っていきましょう、大事なのは最高速なのでアベレージなんてどうでもいいです。以上で5分終わり。

持っているサイコン(走っていた頃のポラール腕時計+ケイデンスセンサー)の関係から、速度は分からないのですが、ギアとケイデンスからスピードを割り出して実践してみようと思いますが、今やったら吹っ飛ぶのは目に見えてます…

今日は本気の10秒の中でケイデンス1xxが3秒続いたから、最高速度はおそらくxxKm/hというような管理で、トップスピード基準に管理を変えます。

地味な練習はそこまで抵抗感がないので実走のできない冬場はどうしても3本ローラーに乗る時間が増えてしまいそうですが、教えて頂いた練習方法はしっかりと取り入れ、それ以外の練習では手放しメインにするとか、変な癖がつかないように練習方法を考えます。

P FLOYDさん、コメント有難うございます。

長野県民なのですね。

自分はこれまで走る事をメインにしてきましたが、長引くケガから自転車に乗り換えました。

今まで乗っていたチャリンコとは同じ構造でも全く違う乗り物で初心者だからこそ上達も実感をもって体験でき非常に楽しい時期です。

これまでのランニングのレースではローカル大会なら上位1%には最低限入り、大概のレースでは入賞もしくは表彰台。

オリンピックや世界選手権の代表選考となる参加資格が設けられているレースも走ってました。

そんな事から自転車も少し乗ればそれなりの結果が出るだろうと甘く考えていたのですが、いざ乗ってみると遅い遅い。

3本ローラーも全くうまく乗れないという状況です。

車のフロントガラスが凍る朝も増え、これからは益々朝練ができなくなりますので、冬場を基礎固めの時期とし、しっかりと回せるスキルを身に着けたいと思います。

乗鞍は抽選もあり、毎年出れるかどうか分かりませんが、まずは美ヶ原でカテゴリー別の入賞は確保し、今年逃したものは手に入れたいと思います。

P FLOYDさん

marurungさん はじめまして。 同県住まいで乗鞍登られてるとのことで書き込みさせて頂きました。自分は景観を楽しみながらのポタリングなのでレースにエントリーしたことさえありません。御存じでしょうが長野での自転車普及は低く(人口が少ないしね)美ヶ原や乗鞍を走らないと自転車乗りに会わないじゃないですか。そんな事情で自分は行ってます。

昨年 今年と天気に恵まれずゴール短縮してましたね。スタート観戦はしてました。 大雪渓からが乗鞍の醍醐味なのに残念ですよねー 酸素薄くて。20位クラスは1時間切りますよね。サイクリングとして捉えてる自分にはアドバイスなどめっそうもないです。ポタリングタイムでしたら観光駐車場から畳平まで90分です。そこから徒歩で剣が峰まで登って景色眺めてます。観光サイクリングなので全く参考にならない書き込みで恐縮です。

ひとつだけアドバイスありました。大雪渓から岐阜県ゲートまでの間は抜かれないで下さい。どんな強者も あそこは酸素薄くて失速します。高地慣れしてるmarurungさんの本領発揮が試されるステージじゃないでしょうか。最後は気持ちじゃないでしょうか。来年も観戦に行きますので応援してる人がいるのを覚えておいて下さい。

ディーエス。さん

>1時3時の効率の邪魔になるので6時9時はペダルを引いてもいないしペダルに足を乗せてもいなくペダルと同じスピードで上がってる感覚です。

間違えました7時9時でした。すみません。

marurungさん

ヘラマンタイトンさん

ご無沙汰しております。コメント頂きましてありがとうございます。

ディーエス。さんからのコメントもあり、この道場内のぺダリングに関する投稿をひたすら読み漁りました。

そして、どなたかが上げていた競輪学校の楕円リングの動画も全て見ました。

でも、やっぱり自分のぺダリングスキル向上で速くなることを決めました。

(ぶった切られていたし…)

今はこれまでやってきた競技での自分の立ち位置と、自転車競技での立ち位置の違いや、

頭で理解したつもりの事が、自分の体で再現できない事に戸惑いや苛立ちを感じていますが、

走り始めた頃は12Km/hが5Kmも続かなかった自分が、ハーフマラソンの21.1Km程度なら18Km/h程度まで努力で登ってこれたことを信じ練習を積んで行きます。

幸い、地味なトレーニングをひたすら続けることはそこまで苦ではない性分ですし、

底辺から始めるからこそ、伸びも身を持って体験しやすいのではないかと考えています。

いずれは速く回すことを目指しますが、

安定していないからこその尻跳ねをまずは矯正すべく、丁寧なぺダリングと回転数はそこまで高くなくて良いから手放しで3本に乗れるスキル習得を目指します。

暖かいコメント有難うございました。

P FLOYDさん、はじめまして。

marurungと申します。

コメント頂きましてありがとうございました。

乗鞍のタイムは今年の短縮コースで75分を切る程度でチャンピオンクラスで見れば200位をかろうじて切る程度、MTBの方々にもたくさん負けてますし、女子にも負けてます…

短縮コースなのでタイムは参考にならないかもしれませんが、

タイム毎に注意すべきぺダリング練習方法等があればあれば教えてください。

ローラー台はhttp://www.minoura.jp/japan/trainer/roll

ers/mozroller.html

で写真みたいな感じでセットし練習をしております。

次のレースまでにはまだまだ時間がありますので、冬場一つ越えて速くなれるのであれば、それで構いません。自転車歴半年の超ビギナーです。

乗鞍のタイムと3本ローラーでの練習を加味したアドバイス頂ければ幸いです。

P FLOYDさん

乗鞍 リザルトタイムは? 固定ローラーではなく?

ヘラーマンさん

marurungさん

ペダリングは歩行やランニングとは全く違う筋肉を違う方向に使うので、なかなか一筋縄ではいかないですよね。へたに癖が付いていると1年や2年では治らないし、想像以上に奥が深いので言葉だけではなかなかうまく行かないと思います。

とりあえず焦らずに、BB中心を挟みこむようにすることと(これをすると膝も開きません)、踏まないこと(クランクの回転方向すべてに薄く薄く力を加える)、これだけを意識して3本に乗ってみてください。速く回さないでいいのでゆっくり丁寧を心がけてペダリングしてください。

慣れてきたら3本上での手放し走行もやってみてください。これをやると左右のペダリングバランス、乗る位置などが安定してくるので、上体もうまく使えるようになって来ます。

これらが十分にできるようになってくると、自然と回転数はあげられるようになります。慣れてくると手放しでも軽く160rpm以上回せるようになります。

幸いmarurungさんには私どもにない強力な心配能力があるので、そこを鍛えなくても良いだけでもかなり有利ですので、一歩一歩焦らずに行きましょう。

整備も含めて頑張ってくださいね。

marurungさん

ディーエス。さん

アドバイス有難うございます。

180RPMですか。素晴らしい。

自分も過去のスレッドをしっかり読み直すとともに

1時3時をしっかり意識して回すようにします。

ディーエス。さん

こんにちは。僕はまだまだヒヨッコですが

>通勤時は「クロスバイクもどき」にPD-A530を装着し、ひたすら引き足を意識して走っております。

ケイデンスを上げることには関係ないと思います。僕は引き足は引き手と同調させて加速する時以外あまり使いません。引き足6時9時は踏み足1時3時の効率の邪魔になるので6時9時はペダルを引いてもいないしペダルに足を乗せてもいなくペダルと同じスピードで上がってる感覚です。

>120回すとお尻が跳ねます

6時を踏むと尻が跳ねるので1時3時を意識しながら足首は固定しつつ筋肉は意識からはずしモモを上に連続して引き上げる感覚で僕は回してます。

僕も尻ハネしてましたが過去スレを参考にして上記を意識してトレーニングをしたらフラットペダルでケイデンス180まで上がりました。

marurungさん 3本ローラー練習法の初歩

ご無沙汰しております。

marurungです。

本日は「ヒルクライムレースに繋がる」

3本ローラー練習方法(初歩)もしくは通勤時にPD-A530でできる練習についてアドバイス頂きたく投稿させて頂きます。

当方、長野県在住で最近は劇的に寒くなってきました。

これまでは朝練+休日で坂を登る事をメインで練習してきましたが、

このところ朝練は特に下りの寒さに萎えております。

3ヶ月のアメリカ出張で肥えに肥えた愛車1台分の体重を背負って参加した乗鞍は、

女性にも負けるという無様な結果。

再出発を心に誓い9月920Km、10月1048Km(ローラ台含む)とそれなりに踏んできましたが、

路面凍結が近い時期となり、平日の練習は専らローラー台となりつつあります。

そこで、3本ローラーの練習方法についてアドバイスを頂きたく。

ローラー台はミノウラのモッズローラー。

掲示板にお勧めとして載っていたこと、安価であることから購入しました。

ぺダリングスキルは、ど素人と思ってください。

これまでの運動経験と心肺機能・筋力である程度踏み込むぺダリングでスピードは出ますが、競技としての自転車を考えた時にぺダリングスキル不足を痛感しております。

この冬場を通じて一段も二段もスキルアップすべく、真剣にローラー台に取り組みますので、皆様のアドバイスを頂きますようよろしくお願いいたします。

現在は、

50x17~18Tで110回転を9分+85回転目安で1分を3セットするのが朝練になりつつあります。

もっと長く、もっと高回転は重々理解していますが、集中して高速回転させられる限界がこのレベルです。

ネットで調べれば軽いギアでも120回転/分などと書かれていますが、今の自分では120回すとお尻が跳ねます…

10回転/分、5回転/分を上げるのがこれほど難しいものだとは思っておりませんでした。

「自転車のすべての力はBBの軸芯に向かって集中。意識を1点に集中して乗れ」

との過去スレを見て勉強し、意識はしています。

確かに安定する感覚は掴めてますが、妙に内転筋を使い過ぎるのか長続きしません。

120回転/分に辿り着くまでのステップアップの練習方法をメインに

現在通勤でPD-A530使い引き足のみを意識して通勤していますので、通勤時でもできる練習方法などありましたら是非ともご教示頂きたく。

どうぞよろしくお願いいたします。

通勤時は「クロスバイクもどき」にPD-A530を装着し、ひたすら引き足を意識して走っております。

おいしい葉っぱさん

道場長

ママチャリでこんなこと出来るんですね!

私のロードより全然走りそう(°▽°)

最終的にはフレーム交換になっちゃうんですね

その時までお金を温存しておかねば

鶏 泰造さん

ブレーキ変えたかったけど、八方塞がりな感じでパーツ変えたい病が大分おさまってきました。

そうですね、ケーブル末端の処理、取り回しはかなり雑にやったんで、今一度見直してみようかな

昔はそんな便利アイテムがあったんですね

自分で溶接して作ろうかな( ̄▽ ̄)

tour-neyさん

泥除けの上に105のブレーキが!!

すごいですね

ママチャリの奥深さをみました。

なんとかすればショートアーチも付けれるのかも!?

その前に一般的な整備スキルを上げたいと思いますσ^_^;

鶏 泰造さん

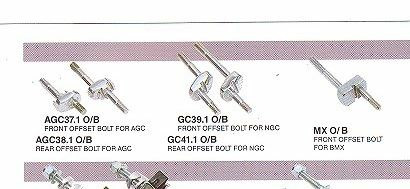

昔はロング用のフレームにショートアーチを使うためのオフセットボルト(段付きボルト)があったんですけど、最近はまったく見かけなくなっちゃいましたね。

tour-neyさん

私のママチャリ(だから出来る技)はフォークエンドを深く削って、5800キャリパーを使用してます。(51mmです)リアエンドは正爪でしたら、奥に詰めればショートリーチでも使えますが、逆爪はどうしようもない。。。逆爪を深く削るのはフレーム破断しそう。恐らく危険ですね。

改良当初はBR-5800ではなく、BR-R451にbr-6403シューの予定でした。(参考までに)

最高速40km/hならば問題ないレベル、ということでしたが、車名が501なので105にしたかったからです(汗)

参考写真 見にくいですがどうぞ。

鶏 泰造さん

利きに満足しているなら、現状で行くのが一番でしょう。

パーツ変えたい病は、時間が経てばおさまります(^^;。

どうしても何か変えたいのであれば、ケーブルの調整で究極を目指したらいかがでしょう? アウターの長さや引き回し、末端の処理を突き詰めるだけで、ブレーキフィールは大きく変わりますよ。整備スキルもアップするし。

>正直、効きに関しては現状で満足しています

そのまま使うのがベストです。オフセットシューなんて3流ド素人のアホがすること、真似しないように。

やるならロングアーチへの交換しかありませんが、交換しても、たいしてよくなるわけでもないので何もしないのがベスト。それよりフレーム交換して、普通のブレーキ使えるロードに乗り換えましょう。僕が作った社用車はママチャリだけど、ロングアーチ使いたくないのでショート使ってます。

26インチならしかたないけど、700Cはショート使いたいですね。

おいしい葉っぱさん

うーむ。。。さん

やっぱりロングアーチですか

実際に試されたアドバイス、ありがとうございます。説得力あります。

アーチ長は大体で59mmぐらいでした。

tour-neyさん

いちおロード規格だと思います

おぉっ!適合表から外れてるんですね(-。-;

ショック!

整備力は、、、

何かと酷評なテクトロブレーキ、それしか知らないので満足してますがもっと上があるなら試してみたいなと思いました。

オフセットシューケースはやっぱりやめた方がいいんですね。

参考にします。ありがとうございました。

うーむ。。。さん

まずはロングアーチをお薦めしておきます。

私はロングアーチの自転車を一台しか触ったことありませんが、その時の経験を振り返ると

まずショートとロングでそもそもの強度が違います。ショートはショートで必要となる強度で作っているので、オフセットシューでアームを伸ばしたら強度が足りないかも知れません。

恐らく同ランクであれば、ロングアーチのほうが太く強度が高く重いと思いますし、Duraのような良いブレーキでも想定外の使い方なのでバランスが悪いとか悪い面が発生するかも知れません。

そして、オフセットシューを付けてもそのオフセットシュー自体がたわみます。

私の場合はDura7900+オフセットシューよりR650の方が好印象でした。

# ただどのくらい長いのかで話は変わってくるかも知れません。

おいしい葉っぱさん ブレーキについて

3年前から激安ロードで通勤、週末ライドを楽しんでいます。

8速を11速に変えたり(あまり意味なかった)自分でいじってきました。

本来なら最初に変えるべきブレーキを今検討しているんですが、、、

というのも、私の自転車はロングアーチでして、アルテグラ、105のブレーキがつかないんです

STIはST6800を使っています

SLR-EVのBR-5800.6800にオフセットシューをつけて使う場合と

スーパーSLRのロングアーチBR-R650を使った場合どちらがお勧めでしょうか?

今は最初からついていたテクトロロングアーチに道場長が勧められてたアルテグラシューをつけています。

正直、効きに関しては現状で満足していますが、パーツ変えたい病が発症しつつあります。

m07035さん

ミノウラのモッズローラーです。

ミノウラのモッズローラーを購入して組み立てました。

早速乗ってみたのですが、「怖い!重い!乗れる気がしない!!」とう第一印象になりました。

これは、毎日乗っていれば慣れていくものなのでしょうか?

インナーローで乗っても、何か重たい感じです。

早く乗れるようになって動画をアップしたいですね。

skogenさん

今回は楽な姿勢という事でハンドルを上げるという修正で良いのですが、将来、背筋、腰回りが強くなったらハンドルは下げた方が良いです。

背筋、腰回りの筋力、柔軟性で変わりますし、バランス調整能力とも関係しているので、適した乗車フォームは個人差が大きいのですが、本来は自転車の種類に合ったフォームがあります。

ロードバイクの場合は、前荷重で低重心のほうが楽に走れます。つまり、前傾が深いフォームのほうが向いています。

以下、理屈(いつもながら長文失礼)

フロントホイールが進行方向からそれた場合、働く復元力Fは、荷重L、トレールγ、横方向の加速度をGとすると

F=LγG

という関係があります。つまり、フロントが荷重が大きいほど、トレールが大きいほど大きな復元力が働き、自転車は真っすぐ進もうとします。

もし、ハンドルを上げると荷重は後ろに移動します。結果、復元力が小さくなり、直進安定性が落ちます。大抵の人は、真っ直ぐ進まないロードバイクをハンドルを抑えて止め、真っ直ぐ進ませようとします。あるいは、乗車姿勢を立てて、体を楽にすることで対応しようとします。直感的には正しそうなこの対処は、理にかなってません。

ロードバイクのキャスタートレールは小さく、例えば55mm。クロスバイクは65mm、ママチャリは75mmといった値になります。なので、ロードバイクの復元力Fは小さく、真っ直ぐ進みにくい。

荷重は乗車姿勢で変わり、ママチャリやクロスバイクは乗車姿勢が立っているので、リア荷重になります。そのため荷重バランスから考えると前輪の横加速度に対する復元力が小さくなってしまうため、真っ直ぐ走る自転車になるように、設計ではトレールを大きくします。

ロードバイクは乗車姿勢が前傾していてフロント荷重になることを前提に設計されており、トレールを小さくしても前輪の復元力が確保できます。また、トレールを小さくすると、クイックなハンドリングになり操縦性が上がります。

加えて、体の重心位置とフレームの重心位置はできるだけ近づけたほうが安定性が上がります。重心の前後位置については、ロードバイクの重心はBBの5~10cmぐらい前にあり、クロスバイクやママチャリはBB付近になります。これは、フロント荷重とする傾向と一致してます。つまり、ロードバイクは前荷重、前荷重は後ろ荷重とした方が車体とのずれが小さくなる。

高さ方向はどの自転車も大差無いですが、ロードバイクは軽いため、乗車姿勢が高いと重心位置は高くなります。ママチャリは車体が重いため重心位置の上方への移動は小さくなります。なので、ロードバイクは乗り手の乗車フォームをより低い重心にした方が良いことになります。

話が少し変わって、ヘッドチューブが軽く回るのが良いのも、前輪の直進性を保つためです。これも慣れないと逆に考える人が多く、ハンドルが軽く回ると自転車がふらついて真っ直ぐ進まないんじゃないかと想像しますが、実際は逆です。

自転車の直進安定性は私には最も大事で悩んだ問題で、いろいろ勉強し、経験を重ねたんですが、自分の常識に反することが多いと感じました。ロードバイクが乗り難いと考えて、ママチャリ姿勢に近づけ、いよいよロードバイクが嫌いになり、遠ざかってしまう人は多いんじゃ無いでしょうか。自転車と自分に合った、正しいフォームがある事を知るのは、経験上、とても大事だと思います。

m07035さん

ディープさん。

サドルを前に2mm、上に1mm上げただけで『ハンドル低いかな…?』と感じていたのでハンドルも上げてみますね。

skogenさん。

そうですね、ロードはハンドル高過ぎても疲れますもんね。

クロスはハンドルを高くすると快適なのですが…。

なにか、動画添削サービスを受けているみたいで恐縮してます(汗)。

巷にある数万円でのフィッティングサービスを受けようと思っていました。しかし、自転車道場の道場生の方々のおかげで自力で何とか改善出来そうです。感謝感激です!!

skogenさん

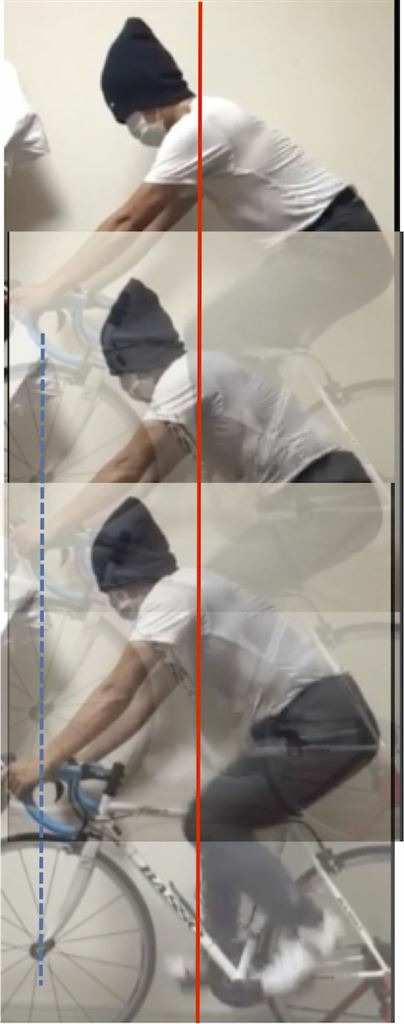

重心の位置の変化

だいぶ良くなっていると思いますよ。

上半身が綺麗になっています。写真を抜き出してますが、最初に比べて首の位置で比べて5cmぐらい前になっています。重心はあとほんの少し前かな。

サドル位置はペダリングの個性がでますが、基本はお尻が前後にずれない位置に持ってきます。

いまのペダリングはペダルを11時ぐらから、大腿四頭筋を使って前に押してますよね。それは悪くないと思うんですが、バランスとしてはちょっと強すぎて、引き足を意識しすぎた結果のように見えます。

ペダルにトルクを均一に掛けるには、サドルはやはりもう少し前だと思います。Viperはシートポストが立っているので、短距離走のスタートダッシュみたいな踏み方がやりやすいフレームでしょうから、それを活かした乗り方がよいんだろうと思います。

サドル位置は私は5mm単位で調整して、最後は1mm単位で微調整してます。

私も修行中の身なので、考え方の一つとして読んで頂ければ幸いです。

一つ前の写真、上から順に最初、2回目、3回目のyoutubeからのスクリーンショットです。

これだけでは何なので、蛇足ながもう一つ。

横からの写真でははっきり分からないんですが、少し膝が開いてませんか?もしそうなら、クランク軸に力を集中させるように、膝を閉じてペダルを回したほうが良いです。足首から先(足の甲)を見るとそういう風に感じました。特に踏み込む時に膝が開いている?外してたらごめんなさい。

クロスバイクとロードバイクはジオメトリーが違うので、ポジションは変わりますよ。クロスバイクやシティバイクが乗りやすいからと言って、ロードバイクで同じように上半身を立てて、荷重をリア側に寄せると真っ直ぐ安定に走るのが難しくなります(私がそうでした)。

自転車道場で最初にお世話になったきっかけは自転車の直進安定性でした。これ随分と悩んだんですよね。今の結論は、ロードバイクはロードバイクのポジションで乗ったほうが楽しい、ってこと。

物理的にはトレイルとか摩擦力とか、ちょっと面倒ですが理屈があります。

ちなみに、ロードバイクでも車種ごとにバランスが違うので、乗り方が変わります。履き慣れた靴と、そうで無い靴で、とても違和感がありますよね。あんな感じ。1mm程度のソールの違いだと思いますが、こんな靴で歩けるかぁーってなる。

でも、人って器用なもんで、すぐに違和感なく走れるようになります。それでも、重心バランスがずれたポジションや自転車は、慣れるのはなかなか難しいです。バランス感覚が人より劣ってる私は、自信を持って言えます。^^;

m07035さん

サドルを前に2mm、上に1mm上げてみました。

https://www.youtube.com/watch?v=X8B579H4kzc

素人目には、何も変わっていないような気もしますが…。

<>腕走行時の、上死点が通過しやすくなったような…。

外を走ってきましたが、スムーズに回せるような気が…。

サドルは、後ろに引けるだけ引けば良いと思っていましたが、そうでもないんですね。

高さとの関係もありそうですね。

取り敢えず、一番引き足が使いやすい箇所を見つけたいですね。

skogenさん

良くなりましたね。

道場長が示された写真でも分かりますが、リラックス後は上半身(肩、手首、腰)が作る三角形が二等辺三角形に近づいています。腰がややふらついているので、それはひたすら練習かな。

「呼吸筋ストレッチ」で検索すると、どこを広げれば良いか分かりますよ。3通りの違った拡げ方があります。

m07035さん

ディープさん、凄いです脱帽しました。

<>腕走行後に、ブラケットを持つと「あれ?腕の力が抜けてる」と感じていました。

この腕の状態を自然に作りたいですね。

胸を広げる(胸を張る?)感覚が、まだ分からないので、試行錯誤してみます。

m07035さん

skogenさん。

毎回ありがとうございます。

体幹の動きも分かりやすいかなと思い薄着にしています(汗)

サドル高の件、参考にさせて頂きます!

ディープさんの『実験』と120回転と手放し動画をアップしました↓

https://www.youtube.com/watch?v=X_Oednfmenc&t=2s

『実験』の腕の形く>はこんな感じで良いのでしょうか…?

実験結果は、違和感?というか、直感的にもう少しサドルを上げた方が回しやすいかなと感じました。ただ、鈍感なのかフツーに回せるなとも感じました…。

それと、なぜか手放し時が一番回転数が上がってペダルが回しやすくなりました。

上半身もほぐれる感じがして、なにか楽しかったです。

まずは、サドルの位置を適正化したいです。

skogenさん

もう少し華奢な方なのかと想像していましたが、違いましたね。お尻、太ももの裏、腰の辺りがしっかりしてるので、平地を速く走れる体型と見ました。

現状は、ゆっくりと上り坂を登るようなフォームに見えます。大腿四頭筋(太もも前の筋肉)が疲労しませんか?平地を長距離乗るのなら、ハムストリング(太もも後ろ)とお尻の筋肉を使うフォームにした方が良いと思います。

なので、サドルはもっと前じゃ無いかな。そして、高くした方が良いです。足首が下がり気味なので、その分も高くしても良いと思います。

サドルの位置、そして腕の突っ張りと関係しますが、体勢はもっと前荷重にした方がロードバイクは安定します。体重をハンドルに掛けるという意味では無く、体勢として前荷重にする。つまり、体の重心を10cmぐらい前の方に移す。体の中心は臍のあたりで、自転車の重心(BBの5cmぐらい前)と一致させる。頭の位置はコラムの直上ぐらいです。

そうすると、自転車+人は安定し、自然に真っすぐ進みますから、腕はもう少し楽になると思います。

もし、ブラケットが近すぎたら、ハンドルを少し上に回し、シフトレバーをもう少し前方に移して、ブラケットを遠くした方が良いんじゃ無いかな。まぁ、これは上半身のフォームを決めてからで良いと思います。

m07035さん

tour-neyさん。

腕の突っ張りなんですが自分でも気付いていまして、肘を軽く曲げたいのですが、ハンドルに体重が掛かっていて曲げ方が分かりません…。

腕立て伏せをする感じになり、キツイ姿勢になってしまいます。

ディープさん。

後日、120回転と手放し動画をアップしますね。

あと質問なんですが、サドル高と後退幅はこの位で合っていますか??

身長170cm股下78cmで、コンコールの一番低い箇所で測って67.5cm位です。

後退幅は一番後ろまで引いています。

僕くらいの股下ですと、サドル高さは68~69cmになると思います。

もっと上げた方が良いのかどうかで悩みます…。

自分のペダリング動画を初めて見ましたが、お尻の位置がかなり後ろにある感じがします。

ただ、骨盤の角度とか全く気にしないで、リラックスして楽な姿勢でペダリングをしています。

これで良いのかどうか自分では分かりませんが…。

やはり3本ローラーは必須なので、ミノウラモッズローラーを購入しようと思います。

自転車もっと上手くなりたいんです。

tour-neyさん

バイパーいいですねぇ、欲しいなぁ。。。( ´-ω-)

ママチャリしか知らないので微妙ですが、ハンドルに寄りかかったイメージがあるような。。。(腕の突っ張り方とか)あと上半身が仕事してないような。。。多分腕のせい。

クルクル回ってるし、足首もいい気がしますけどねぇ。やっぱりバイパーいいわぁw(これ重要!これだけで100点w)

m07035さん

勉強させて頂いています。

3本ローラーは持っていないので、固定ローラーでのペダリング動画でも宜しいでしょうか?

駄目なら、すぐに削除します。

https://www.youtube.com/watch?v=yOFiHAHrQQQ&feature=em-upload_owner

1分ほどの長さで、ブラケット、下ハン、フラット部それぞれでペダリングしています。

無負荷で90回転位で回しています。

「ポジションがおかしい」「サドル高が合っていない」「クリート位置がダメ」などなど、どんな意見でもよいのでヒントを頂きたいです。

自転車が上手くなりたいんです。

tour-neyさん

skogen さん、ありがとうございます!

まだまだ、前後にぶれますから頑張ります。あと上死点、難しいのでじっくりやります。

改善案等ありましたら、ビシバシ(?!)コメント下さい!

skogenさん

ペダリングの精進、頭が下がります。見えないぐらい回ってますね。

私の新発見は、「重力に逆らったペダリングをしない」です。ベテランの方には、今更な再発見かも知れません。。。今まで、「ペダリング=体の重さをペダルに乗せる」って思っていましたが、基本は違うんじゃ無いかと。

いろいろ理屈はあるんですが、今はまだ十分な結果が出ておらず、うんちく話にしかならないので、控えます。

tour-neyさん

https://youtu.be/IGq3ik0cWNM

skogenさんの通り、上死点。。。チェーンはダメ。アベレージこそ30,1km/h

小杉むさしさんの娘さんに教わらねば(・・;)

気を抜くと直ぐ かかと落ちるね( ´∀`)こんなんでFOCUS乗りとうないわ!

精進します。

道場長、返信ありがとうございます。

ローラーは7気圧でよかった。。。当たってて(^_^;)丁度7気圧にして撮影しました。

上死点を克服して、チェーンがブレぬよう頑張ります。

skogenさん

160はここ数ヶ月の記録に残っていた最高値ですが、150以上で回すって月に1度あるかどうかってぐらいですね。何かの拍子に回してしまってるんでしょう。普段は120ぐらいが最高で、緩やかな下りでダッシュする時かな。

最近、ペダリングに関する新発見をしまして、これでブッチギリだと勇んで走ったところ、何も変わりませんでした。。。こんなんばっかり(ため息)。

停滞期のskogenでした。^^;

小杉むさしさん

ケイデンス160とか180とかすげえ。私は130が限界。

ムスメも普通に自転車に乗れるようになりました。息子はまだバランスをとりながら乗るものだということがわからないらしく、補助輪がついているのにコケてます。

https://youtu.be/acV_LOmUBvY

skogenさん

75km/hってことは、ケイデンス180rpmぐらいかな、すごいですね。

高ケイデンスの練習って最近はやってませんが、最近のサイクリングの記録を見ると最高で160rpm台に行くこともありますが、通常はmax120ぐらいです。

ロードバイクに乗り始めて1年ぐらいの頃は軽いギアでクルクル回す練習をやってましたが、その頃は155ぐらいだったかな。いまは特に高ケイデンスを意識した練習はやってませんが、最近のほうが回せるようになってるみたいです。

tour-neyさんは十分に綺麗に回っているし、高ケイデンスもいけるからOKでしょ。^^

でも、前後のブレは気になるでしょうね。それと関係して、12時付近のペダリングについては、太腿の前後の筋肉の連携(使い方のバランス)がうまく行ってないのが理由かな。この手の強化は時間が掛かりますから、のんびり行きましょう。^^

道場長のローラー、スリッパにコイルスプリング付きのサドルですか、すごいなぁ。クッションが効いたサドルで高ケイデンスで乗るのは難しそう。

ママチャリのフォームって、上体を立ててペダルを回す事になりますよね。私の場合、その姿勢だと膝に近い筋肉が悲鳴を上げます。^^;

tour-neyさん

道場長、skogen さん、すみません。迷走してますが、コメントをホントにありがとうございます。

お尻の意識を高めます。持久力ある筋肉を使うか、、、できたら快適ですねぇ。難しいです。あと、以前のアドバンスの11-13時の足のスライドが出来ないですし、頑張らねば。コメント感謝します!

道場長の社用車は速い。。。明らかにスキル不足ですね。動画観て研究します。

検証までしてくださり、本当にありがとうございます!

ロードじゃないから、とかの言い訳やめます( ´-ω-)高速なのになんで楽そうなのか。。。学びます。

今日 最高速アタックで(ローラー上で)ようやく75,2km/hを記録。

ケイデンス見忘れたし、録画し忘れ。゚(゚´Д`゚)゚。なので散々でした。

トップギア(36x11)で走れたので満足。アベレージも30km/hと向上。チェーンは波打ってると思います、たぶん

前後のブレはまだ。。。

skogenさん

お尻を使う、というのは大臀筋を意識するという意味で書きました。人の大臀筋は発達していて、とても強く、持久力がある筋肉です。自転車の乗りで脚力がある人はお尻が大きく、盛り上がっていて、綺麗なヒップをしています。太腿は必ずしも太くは無いと思います(かと言って、細い人は居ないですが)。

ペダリングに普段使う筋肉が疲労しきった時に、回復するまで引き足だけで回したり、お尻で回すことはあります。お尻で回すとリズムは取りやすいですが、長時間はきついかな。

乗車フォームで自転車を漕ぐのに使う筋肉が変わりますが、逆に言うと、強く疲れにくい筋肉を使うようなフォームにするのが良いって事なんだと思います。

tour-neyさん

36t-11tの場合、ローラー上でどのくらいの最高速が出ますか?

トップギアの1つ前までしか使いきれてませんが(一応チェンジするけどそこまで上昇しない)、69km/h台で限界です┐('~`;)┌

そしてローラー上での巡航速度って、どれくらいがいいですか?私は22-25km/hです。

以下文句です(汗)

お尻から回すと言われても、サドルに擦れてるから出来なくない?!

バック踏まずにペダルから浮かせる位に頑張っても、車体が前後に暴れるんですが!

とまぁ、迷走してるので(自己解決出来ず)、アドバンスをそろそろ頂きたく、お邪魔します

(⊃ Д)⊃≡゚ ゚

skogenさん

以前、NHKで紹介されたローラー練習がここでも話題に出た梶原選手。先週の全日本選手権トラックで4冠達成した映像が出ていました。

https://youtu.be/nWhC9pyoCPs

力強さがさらに増し、機械のようなペダリングですね。やっぱ足首かなぁ。