最新トピック

245

16 秒前

おしゃべり塾 16 秒前

118

22 時間前

ヘルメットの話 22 時間前

180

19 日前

ライトの話 19 日前

182

25 日前

年間走行距離 25 日前

28

1 ヶ月前

10速の部屋 1 ヶ月前

36

1 ヶ月前

自転車修理に挑戦 1 ヶ月前

289

2 ヶ月前

マイパラスM501製作 2 ヶ月前

45

2 ヶ月前

京奈和自転車道を走ろう 2 ヶ月前

105

3 ヶ月前

チェーンの話 3 ヶ月前

503

3 ヶ月前

タイヤ&チューブスレッド 3 ヶ月前

25

3 ヶ月前

自転車に使うお金が減った 3 ヶ月前

402

3 ヶ月前

完組&手組ホイールスレ 3 ヶ月前

174

3 ヶ月前

**イチ広場 3 ヶ月前

421

4 ヶ月前

Basso Viper 4 ヶ月前

163

4 ヶ月前

クロスバイク 4 ヶ月前

0

4 ヶ月前

自転車道場目次 4 ヶ月前

14

4 ヶ月前

劇的な瞬間 4 ヶ月前

18

4 ヶ月前

老人用自転車 4 ヶ月前

5

5 ヶ月前

RS21の玉押さえ交換 5 ヶ月前

20

5 ヶ月前

【解決済み】フレームジオメトリーの見立てをお願いいたします。 5 ヶ月前

9

5 ヶ月前

26×1.5リム割れの修理 5 ヶ月前

41

5 ヶ月前

105も20万円超 5 ヶ月前

14

6 ヶ月前

僕の自転車半世紀の記録 6 ヶ月前

32

6 ヶ月前

バーテープ&グリップ 6 ヶ月前

5

6 ヶ月前

【解決済】ヒルクライムにパワーメーター導入を検討 6 ヶ月前

13

6 ヶ月前

口呼吸はぜんそくの元!鼻呼吸で走ろう 6 ヶ月前

1

6 ヶ月前

カーボンは持続できない材料 6 ヶ月前

101

6 ヶ月前

フォーク&ヘッドの整備 6 ヶ月前

54

6 ヶ月前

韓国も自転車天国だった 6 ヶ月前

15

6 ヶ月前

自転車購入相談 6 ヶ月前

7

6 ヶ月前

太陽誘電FEREMOの研究 6 ヶ月前

5

6 ヶ月前

自転車で行く「おいしいお店」 6 ヶ月前

92

6 ヶ月前

パンクの話 6 ヶ月前

2

8 ヶ月前

レーサーパンツの修理 8 ヶ月前

4

8 ヶ月前

日本縦断 8 ヶ月前

98

8 ヶ月前

ディスクブレーキロードバイク 8 ヶ月前

379

8 ヶ月前

安物買いのいい部品たち 8 ヶ月前

11

8 ヶ月前

お薦めのドライブレコーダー教えて 8 ヶ月前

458

8 ヶ月前

ロードバイク 8 ヶ月前

23

9 ヶ月前

工具の話 9 ヶ月前

2

9 ヶ月前

ツアー・オブ・ジャパン 9 ヶ月前

240

9 ヶ月前

プルミーノ 9 ヶ月前

106

9 ヶ月前

社用車製作 9 ヶ月前

4

10 ヶ月前

自転車は何歳まで乗れる?? 10 ヶ月前

311

10 ヶ月前

GIOS ミストラル 10 ヶ月前

11

10 ヶ月前

お奨めの自転車音楽 10 ヶ月前

4

1 年前

バルブに穴が開いた。 1 年前

15

1 年前

自転車道場入門 1 年前

63

1 年前

3本ローラー1000mTT道場 1 年前

197

1 年前

ハブの整備 1 年前

黄ネコさん

なるほど。数週間前に友達が前輪をひっかけて転倒、鎖骨骨折したばかりで、

怖いなぁって思ってたとこです。私も気を付けます。

“クオリアさんの方法のインターバルトレーニング…これ一番力差が出ますから”

これを読んで”あぁ、なるほど”って腑に落ちました。先週走った平地走行で、普段なら全く平気なコースなのにその日は結構キツく感じて疑問に思ってたんです。その週はいつもの一定ペースでは無くグチャグチャペースだったんで、まさに力差が出たんですね。

登りでは後ろに張り付いて行けるだけでも御の字なので、有難く風よけに使わせてもらって練習してみます。

時速40kmは無理にしても、笑って登れる様になりたいなぁ。

*元々のニックネームでコメントを出来る様に設定出来たので,また結果報告のコメントさせてもらいます。

とにかく事故、ケガ、転倒のないように安全第一で走ってください。

クオリアさんの方法はインターバルトレーニングで競技やってる人間ならみんなやってます。これ一番力差が出ますから、この方法でトップを走ることができるなら実力NO1。

後ろにベタッと張り付くと「楽するな」「卑怯者」と思われますが、相手が男性で女性が後ろにつくなら、そこまで厳しい視線は感じなくてもいけるでしょう。

僕なんかいつも集団最年少で「先頭引くのが当然」だったので後ろ下がって楽してると、後で強烈な「若いくせに根性腐った奴」視線にさらされます。今は最年長なので後ろで楽してても誰も厳しい視線はこない。まあ抜かなくていいなら後ろで風よけして楽してれば時速40kmで上っても足は新品のままで笑って走れます。だいたい後ギア1~2枚重くしても風がなければ上ハンもって鼻歌で走れます。これは集団走行する時だけ使える必殺奥義。でも前のタイヤと接触すると後ろが必ず転倒します。くれぐれもハウス(タイヤ接触)しないように技術を磨いてください。前走る人にはブレーキサインを必ずしてねと頼んでおきましょう。

競輪選手の先頭交代では「ブレーキ絶対禁止」。風と友達になり笑って時速40kmで登ってね。

黄ネコv3さん

クオリア44さん、お返事有難うございます。

小さな坂なら私でも出来るかも。風とはお友達になれませんが。

でも、下りで追い抜いたら、自ら更に集団の速度を上げる事になる気がして、自分で自分の首を絞める状態になりませんかね?…貧弱な脚の私にはハードルが高いかも。

クオリア44さん

その様なコースは、上りの手前に必ず下り区間があるので、下り区間を踏みっぱなしで前走車をどんどん追い越して、速度を維持したまま勢いで上りも踏み込む。

すると、負荷が長くかかってるので、下りで追い抜いた人達にどんどん抜き返されるけど、元の位置は粘って維持するべく頑張る。

つまり、上りの負荷を手前の下りから慣性を利用して、少し前倒しで分散させる。

上り区間が長い場合、却って非効率になるので、失敗したら致命的に千切れるから、この方法を使えるかどうかを手前で見極めて行う。

黄ネコv3さん

ディープインパクトさん、お返事有難うございます。

風を味方につけて走行出来る様、練習します。

タイヤ間50cm…出来るかなぁ。意識してみます。

ありがとうございました。

アクセス環境の関係で、今後コメントを記入できない事が判明しましたので、この返信を最後にします。

スリップストリームに入り50cm以上離れずつくこと。

足がなくても前方タイヤ50cm以内でくっついて走れば楽勝でついていけます。使う力は前の人の半分くらいなので2倍以上の力差がなければ千切れません。逆に重いギアに変速して笑ってついていけます。

脚力つけるより「風は友達」風を味方につける走法をマスターした方がいいです。

離れると空気抵抗増え「風は敵」になるのでスリップストリームを安全に走れるスキルを身につけましょう。風を切って自転車乗ってね。

黄ネコさん 登りで千切られない様にするには?

こんにちは。いつも皆さんの投稿を読んで勉強させてもらってます。

私はシーズン中、週2-3回、集団走行で100-120km程走っているのですが、

アップダウンのあるコースでペースが上がると千切られてしまう事があります。

先日は平均移動速度34km/hの走行で、40km付近の登りで離されてしまいました。

同じコースでも平均速度31km/hなら何とかついて行けました。特に平地はエアロフォームか下ハンで走るので、気分良く走れるのですが。

この様な場合、どの様なトレーニングをすれば、集団から離されずについて行ける様になるのでしょうか?

アドバイス頂けると嬉しいです。

宜しくお願いします。

48歳女性、BMI22、パワーメーター無し

家には三本ローラーが有りますが、ほとんど乗っていません。

tour-neyさん

>煙人さん、道場長、tukubamonさん、

ありがとうございます。

なるほど、その手があったか…( ..)φメモメモ

tukubamonさん

小さくて有効なドアストッパー

tour-neyさん

ドアストッパーはゴルフボールが良いですよ。

ゴルフやる人いたら、古いポール何個かくださいと言っておけばくれると思います。ゴルフボールは燃えないゴミなので、古ボールは処分に困るんです。

使い方は写真のようにドアの隙間に挟むだけ。

念の為、強風の時は注意してね。

他のゴルフボールの用途は、布団の上に置いて指圧に使う。とか。

クローザーの調整はやるべきですよ。「バン!」度閉まらなくなるだけでも安全。

>ドア仕様上、つっかえ棒のようなグッズで固定できないので、リアフェンダーのクラックは一生背負う

ドアクローザーつければ解決します。

古家のドアクローザーはオイル抜けてドアがバーンと閉まるので、近所のおばちゃんに頼まれてとか知人友人(こっちは知らないけど向こうは知ってる、そんな人が直してと言ってくるので)5回位ドアクローザー交換、新規取り付けやってます。

僕が使うのはリョービ(製造は中国だと思うけど日本メーカー)

リョービ(Ryobi) 取替え用 ドアクローザー S-202P ¥5,357

https://www.amazon.co.jp/dp/B003M0XIT0

安い方がいいなら、こういう停止機能付きのを買えば使えるはず

堅塁金物 ドアクローザー ドアは>90度で停止可能 ¥2,999

https://www.amazon.co.jp/dp/B094D27T6D

中国製は使ったことありませんけど自分の家ならダメ元で挑戦もありです。

僕の場合、最低10年は使えないと他人の家の修理なので、でも部品代だけもらってボランティアでやってますけど・・・。

買う時に気をつける点は、左開き右開きが別れている機種は必ず使うドアに合わせて買うこと。ドア重量の制限があるので、重いドアの時は制限以内のを買うこと。ドアストッパーの取り付け部分の面積があること(ネジつけられないような狭い枠とかあるので気をつけて)、あと鉄のドアの場合、新たにネジ穴必要なことがあります。その時はドリルで穴を開けタップ立てないとダメな時があります。鉄板穴開けるの切れるドリル刃でないと大変な時があります。ものすごい厚みの鉄板ドアの時あります。木のドアなら楽です。

その当たりの作業工程を考えて、必要な工具の手持ちがあるかどうか?考えてから買いましょう。最低電気ドリルはあった方がいいです。

まあ木のドアならドライバを根性で回して取り付けはできるかもしれませんけど、結構大変です。

もし現在ドアクローザーがついていて生きているなら、ドア開閉速度を遅くすれば当たるショックが減ります。あと停止機能があるタイプなら停止するように設定すれば止まります。この設定はドライバあればできます。

やさしく閉まるように設定してあげてください。

煙人さん

閉めたところを余計なお世話失礼いたします~蛇足スルー推奨です~

>ドア仕様上、つっかえ棒のようなグッズで固定できないので

酒類用などの4Lペットボトルに用に足る量の水を入れて開いたドア閉まらない様に置いてみては?

取っ手付きで運ぶのも容易、玄関(勝手口?)ドア廻り掃除するとき必要なら水撒きにも使えて便利。ペットボトルなら対ドア攻撃性も低そう??

4L満水で重さが足りないなら砂でも入れるか(撒けないけど)???

単にウチに空ボトル余ってるだけですね、スミマセンorz

tour-neyさん

>ナマケモノ走法はサドルにベタッと尻をくっつけて座ります、踏み足は使わず最低限の引き足で慣性で進む。慣性で進む時間は休憩する。なので半分休憩しながら登っていく感じ、慣性で休憩中はハンドルはピタッと静止して振れない。

これがいつまで経っても、分からないんですよね…簡単じゃないのは当然なのですが、未だにかすりもしないのが、自転車乗る気を削ぎます。

>変速ショックも少なく滑らかに変速するので13-26Tに変更して落胆するような状態は疑問です。

自分の自転車だから、めちゃくちゃ厳しく見ての感想なので…新品とはいえ、中華製の逆爪エンドの変形を疑っています。疑うならそこからで、スペーサーによるガタは、色々なハブを見ても、問題で無いかな?と思ってます。断言できない以上、検証はします。

それより、前回交換した26インチリアフェンダーが割れました。箇所は、105ブレーキキャリパーに合わせて、つぶし加工をした所から。元々加工が下手でクラックがあったのですが、そこが広がった。

そして一番の原因は、家に出入りする際に、あっちこっちにぶつけるからです。絶対にリアフェンダーがドアにヒットするので、そのストレスです。

最後の追い打ちは、ホイール脱着。

正爪ですのでリアにスライドさせて外すのですが、リアフェンダー小さくてタイヤのエアーを抜かないと脱着できない。無理に引っ張ってた時もあり、その点は反省…

新泥除けは、敢えて27インチにする予定。

もしダメなら、泥除けの頂点部分でカット、ステー無し仕様にするかもしれません。

最後に…

ドア仕様上、つっかえ棒のようなグッズで固定できないので、リアフェンダーのクラックは一生背負うことになります。

加工下手だから、しんどいんだけどな。泥除け本体は安いけど…(この宿命は、アドバイス不要です。)

というわけで、これにてスレは終わります。ご協力、ありがとうございました。

kapa_さん

まずは坂登る事を優先して脱線しないようスルーしてましたが、無事登れたようなので

>CS-HG51よりもレスポンスが劣る点をまざまざと見せられました。トップ側である 6←→7速間がもっさりとしたレスポンス。むしろRD-M310の使用上、Bテンションの調整限界で不利になるローギア側は、意外と平気。

以前CS-HG51からCS-HG50(13-26T)に変更したことがありますが、まざまざとと言うほどの変化はありませんでした。

9sでの確認でしたが、RD-R2000とRD-M310との比較でも12-25TはR2000、11-30TはM310が動画に撮って比較すると僅かに動き出しから変速完了までが早い時があるかな?程度でした。

変速ショックも少なく滑らかに変速するので13-26Tに変更して落胆するような状態は疑問です。

>11速ホイールなので1.0㎜スペーサーに変更し干渉を回避していました。

もともとロックリングを締め付けてもわずかに隙間があるうえ、0.85mm隙間を増やせば必要以上に移動してしまい変速に支障をきたしかねません。

スラント角が合う11-32Tでは何とか妥協できたものが、13-26Tでは影響が大きくなった可能性もあります。

鉄フレームなのでOLDを拡げるのはさほど問題ないし、tour-neyさんであれば玉押しとロックナットの間にスペーサー嚙ませるのは大した手間ではないでしょう。

私の事例でいくと1mmで躱せています。

まずはその隙間無くしてみませんか?

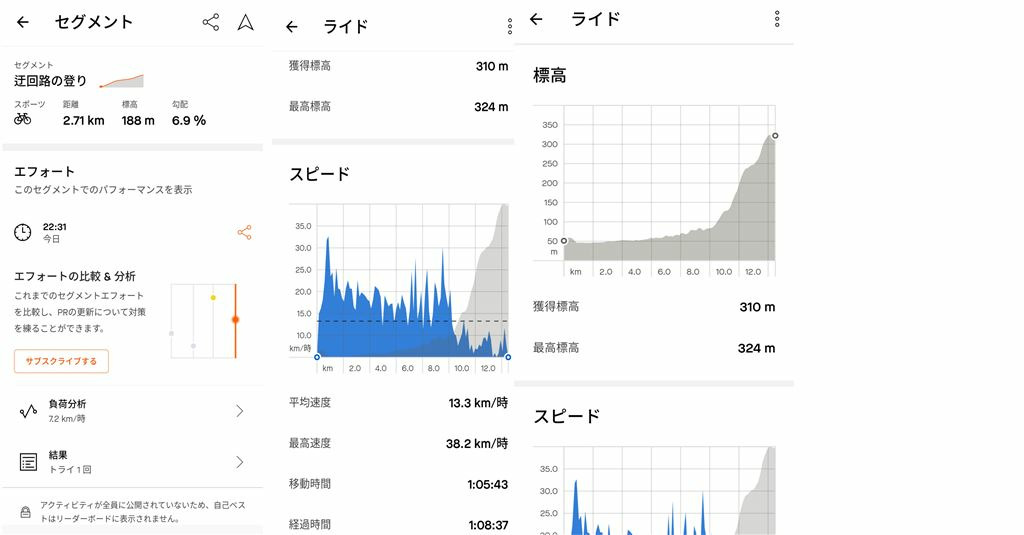

思ってたより道が広くて奇麗。坂は7%前後、最大15%位かな?20%のところはなさそう。

走りやすそうないい道ですね。こちらだと万灯呂山が似ている。こういう坂はビュっと加速すれば一気にいけそうなんですけど距離が長いので、それはやめて、力を溜め腰を引き7割くらいの力でチンタラ登るのがお薦めです。このくらいの角度ならナマケモノ走法可能です。

ターニーさんは力をかけすぎ必要のない力を消費して疲れている感じがします。20%超えてくるとハンドルの引きがないと止まるので動きますが7%位の坂だと腰を引いてペダルを引き足で回すだけで登れます。引き足はサドルが高くなると溜めがなくなり、力が入らないので低めにします。高いと引き足で回せなくなり→踏み足→立ちコギ→ハンドル左右ブレ→めっちゃ疲れるの悪循環。

ナマケモノ走法はサドルにベタッと尻をくっつけて座ります、踏み足は使わず最低限の引き足で慣性で進む。慣性で進む時間は休憩する。なので半分休憩しながら登っていく感じ、慣性で休憩中はハンドルはピタッと静止して振れない。

ハンドルが動く=疲れるので、登り坂の区間だけサドルを数ミリ下げ「腰引き力溜め引き足回転ナマケモノ走行」やってみてください。引き足はサドルを低めにするとやりやすい。覚えておいてね。

最近、長坂古道や高野山京大坂道みたいな穴だらけの30%位の坂ばっかり行ってるのでナマケモノ走法が使えず、ハンドル左右振れまくり、そうなると余裕無く撃沈ばかり。激坂で慣性休憩走りできないか研究中です。ハンドル引くとウィリーして前輪浮きバックするので前輪押さえるのが必死。当然腰も引けない、あと路面の穴と落ち葉で滑るのを交わすのが神経使いドット疲れる。

ターニーさんのコースは路面はよさそうなので、慣性休憩走りで景色みながら歌でも歌って快適に走れそうな道だと思います。自分から余計な動きをして疲れなければ「こんなに楽な坂だったの」と思う日がきます。

千mタイムトライアルでバンクの白線を一直線に走らず、左いったり右いったり蛇行して走り無駄に時間を消費して遅くなる、そんな走り。原因は力入りすぎ、身体がガチガチ。もっと楽に力抜く。ハンドル操作は手でするのではなく身体の重心移動でする。そうすれば自転車はまっすぐ走っていきます。

ナイスファイトありがとう。僕も長坂古道挑戦ビデオ撮らなければ。。

tour-neyさん

ありがとうございます。

動画化しました。画面酔い注意。これは公開されたコンテンツです。

→https://youtu.be/VpKsVwsfKRk

kapa_さん

tour-neyさん

リベンジ成功おめでとうございます。

頂上まで登ると結構な高さですね。

緩急あるのできついところは9%とか10%あるかも知れませんね。

>・10km/h未満でもいいが、7km/h未満だと3分が限界

データ見る限り一旦落ちた速度が7km/h以上に復帰するのは斜度が緩くなってからなので速度が落ちるときついのは単純に斜度がキツイところだからでは?

>結局ヒルクライム区間は終始インナーロー

緩急あって緩やかなところが無いと私も大抵インナーロー(ギア比1を超えますが)

>・息は吸うことを重視(何回か吐きそうにだったけど、飲み込むと意図せず呼吸止まるので焦った、結構大事だったみたいです)

私は息を吐き切る方が酸素を取り込むのに効率がいいと聞いたので、息を吐き切るのを優先してます。

吐きそう(嘔吐)とか呼吸止まるとか、無理してしまう(又は人一倍無理が効く)のは気を付けた方が良いですよ。

これ以上ペースを落とせないのなら休憩挟みましょう。

(別に足付いたらダメとか、休憩したらダメとかそんなルールはありませんし)

無理して登るより、どうやったら楽に登れるか考えながら数をこなすのが良いかと思います。

(一時坂に耐性つけたくて、近所にある100m程の小さい山ですが往復したり、別の山もついでに登ったりを週2くらいで繰り返してたら一緒に行く友人達より坂に強くなってました)

そうそう、

>10%くらいまでなら絶対上がれるギア付いてます。

>以前も言いましたがスプロケット枚余るくらい。

>20%でも座ったまま登れるギア比です。(速度は止まりそうだし、キツイですが)

これスプロケット変更前の話で、変更したの忘れてました。

変更後は20%でも座ったまま上がれるかは分かりません。

10%の坂で十分なギア比なのはスプロケット変更後も変わりないですが。

tukubamonさん

4kmくらいを250mUPですから良い坂ですねー。

私のホームコース(不動峠)と同じ感じです。楽しそう。

さて、リベンジ成功おめでとうございます。

まぁ、一度上がれば自信が付くからこれからも上れますよ。

走っている間は常に楽しく(小野田坂道)

私は鳥のさえずりで、なんの鳥か考えながら走ります。三鳴鳥(ウグイス、オオルリ、コマドリ)聞きながら走るなんて楽しいですよ。昨年から表不動にもサンコウチョウが来るようになって楽しくって。

ただ、冬はひたすら無の境地で上がる。。

tour-neyさん

リザルト

リベンジは成功しましたが、よくよく見ると勾配7%…?

あれ以上は(距離も斜度も)無理だって。

・平坦区間からゆっくり、徹底してオーバーペースにならぬよう抑える

・10km/h未満でもいいが、7km/h未満だと3分が限界

・常に余裕を残して坂を登る、全力で登らない(とはいえ、後半からハンドルがブレブレでかなーり怪しい)

・一定のペースで走り続けられるギヤ比を見つける(結局ヒルクライム区間は終始インナーロー)

・息は吸うことを重視(何回か吐きそうにだったけど、飲み込むと意図せず呼吸止まるので焦った、結構大事だったみたいです)

こんな坂の上にも民家があって、驚きましたが、尚更後には引けず(自分のエゴ)、必死で登り切った。下り区間に入った瞬間、帰宅しましたが…

tukubamonさん

昨日も峠に行ってきました。おかわり2回

あまり峠の走りって意識した事無かったので。改めて自分が何を注意して走っているか観察

1,まず目線は先。コーナーを目指す

人間、見ている所に進む習性があるので、下を見たら止まる。サイコンなんか見ない。前進あるのみ。

2,ペダリングは7時まで

引き足使って7時まで回すつもりで走る。

両足でできなければ片足に意識を持ってきても良いと思う。

3,手はハンドルに添えるだけ

激坂ならハンドルの力も必要だけど、普通に走るだけならペダリングだけに集中

4,呼吸は吸う方を重視。

スースーはー

これだけのような気がします。

ギヤは34×21、あまりシフトチェンジしません。タイムを狙うなら必要だけど、上がるだけなら変速せずに走っても大して変わらない。

トレーニングになっているか分からないけど、この程度ですよ。

kapa_さん

>実際に歩いて上るのをやってみると、大変疲れるので、自転車に乗ったまま上りたいです…

つまり押して登る方が楽なら、自転車で登る必要は無く自転車には拘らないと読み取ります。

情報は多くても構いませんが、直接的にも答えてくれた方が助かります。(こういった所が本音隠してるように見える)

自転車で登ると灰になるなら大変疲れても押した方がまだ楽では?

データ見る限り5%の坂でペース抑えて8%くらいの坂は押せば良いかと。

普通の靴は持って行きましょう。

どうせ目的があるなら到着した先で履き替えなければ動き辛いでしょ?

>ですから、>>>最終的にそこそこのペースでも登りきるための機材を知りたい。

>…は無しでお願いします。上れれば何でもいいです。

スレ立てた時にロードも検討していたし、速度はオーバーペースを崩さない。

どうしてもその疑いが拭えませんでした。

気をつかってそれは間違ってますと言えなかったのかも知れませんが、このあたりもハッキリ否定して貰っていた方が楽なのです。

>クルマの代わりになるモビリティです。

それはちょっと・・・

>自分のエンジンパワーでは、到底上れないよね?

10%くらいまでなら絶対上がれるギア付いてます。

以前も言いましたがスプロケット枚余るくらい。

20%でも座ったまま登れるギア比です。(速度は止まりそうだし、キツイですが)

>苦手だからこそ克服したい。

あっ本音がやっと出た。

やはり自転車で登りたいんですね。

tour-neyさん

マイパラスM501改 ヒルクライム仕様(最終形態)

フロントダブル16段変速動画をアップします。他プラットフォームへの拡散は禁止。

https://youtu.be/vwhCFFXSmPU?si=YwJ52txnhYsQ7KI0

>どんな方法で何をやったか随時報告した方が良いですね。

こちらも真意が伝わったか、何がダメだったのか知りたいですし、

確かにそうですね。今思えば、この点はフラットペダルで短い坂での検証なので、効果が無かったと一蹴するのは早とちりですね。リベンジの時にデータも揃いそうです。その時にアップします。

>『行きたい所が、ことごとく坂の上しかなくて行けないから』

真意はそれですか?

私はそれだけではなく

「歩いた方が楽だろうと、自転車で登りたい」

という気持ちを持ってるかも知れないと思ってました。

実際に歩いて上るのをやってみると、大変疲れるので、自転車に乗ったまま上りたいです…

ですから、>>>最終的にそこそこのペースでも登りきるための機材を知りたい。

…は無しでお願いします。上れれば何でもいいです。(でも上ったら灰になるのは嫌です)

>「行きたいところが・・・」もですが、本音隠してませんか?

隠してる?うーん…坂に執着する理由かな。

・このM501で目指すのは、山奥(は誇張ですが…)の田舎で、クルマの代わりになるモビリティです。

日本は山しかないわけで、地域にもよりますが、買い物行くにもヒルクライムという環境です。原付ツーリングしていて、明らかに稼働していないママチャリしか目にしません。電動アシスト自転車を見るのは稀です。(意外とセニアカーは居る)

それで、改造して自転車は仕上がったけど、自分のエンジンパワーでは、到底上れないよね?説得力皆無。

・そして「行きたい所」は、私が原付ツーリングで不定期で遊びに行く所でした。初めて原付買った動機が、自転車は坂キツイから…ですから。

でも生活がカツカツで、維持費に耐えられず、雨天か時間がない限りは、自転車で行く方針になった。

ほぼこの場に関係ない話題ですみませんでした。しかも薄っぺらい。でも苦手だからこそ克服したい。そして貧乏。これが動機です。

だから道場長提案の9速化はお断りしたのです。(本音は9速化したかったんですよ、道場長!w)

kapa_さん

tour-neyさん

>間違った認識で伝わったとしても、それは私の伝え方が悪いので、訂正したところで、余計に齟齬が出るだけです。

「力尽きるよう」の件、最初から力尽きる前提ではない事。

真意をシンプルに伝えれば少なくとも齟齬が拡がる事はないですよね。

初めから100%伝わることなど無くて、対話でそこを埋めていけばよいだけです。

事はtour-neyさんが「誤解されたままでいいや」で済む話ではなく、アドバイスする側はtour-neyさんの力になりたくて色々発言しているのに、求めているものが違ったままでは無駄骨です。

まわり道になってもtour-neyさんが求めている回答にたどり着く方が報われます。

途中で投げ出したり、試してもみなかったら無駄な時間を費やしたとがっかりします。

(絶対に試せという訳ではありません。ただ、何故試さなかったかという情報は欲しいです。

誤解されてる場合もあるし、今後の参考にもなります)

>頂いたアドバイスにキチンと効果はあるのか、ほぼ毎日の通勤で検証はしていますが…

どんな方法で何をやったか随時報告した方が良いですね。

こちらも真意が伝わったか、何がダメだったのか知りたいですし、途中経過省いて伝えた事と全く逆の事やって「ダメでした」という報告のみ上げられたらどんな気持ちになるか分かるでしょう?

>押し歩き出来るように、スリップオンでも準備しますかねぇ(´・ω・`)

それでいいんですか?

『行きたい所が、ことごとく坂の上しかなくて行けないから』

真意はそれですか?

私はそれだけではなく

「歩いた方が楽だろうと、自転車で登りたい」

という気持ちを持ってるかも知れないと思ってました。

でも、それだけしか伝えられないと答える方は回答が限定されます。

もし、他にも希望があるのであればきちんと伝えてください。

的外れな回答をするために時間を使ってる訳ではないので宜しくお願いします。

ちなみにこれ

>最終的にそこそこのペースでも登りきるための機材を知りたい。

回答無かったですが間違ってますか?

「行きたいところが・・・」もですが、本音隠してませんか?

本音でぶつかっていきましょう。

戸丸大地さんってすごい!

群馬って日本で一番厳しい山岳地帯、群馬の山でママチャリで遊んでるなんて素敵!

自転車乗ってて楽しそう。僕はゴミ拾いして登るなんて余裕はないけど山走るとゴミ散乱しているのは気になってます。ゴミ捨てるのは自動車乗ってくる人、目の前でマグドの包装紙捨てられて交わせず当たったことあります。

自転車で山来てみろ、ゴミなんて絶対捨てないから、そもそもゴミ重いから持って走ることなんてない。自動車乗ると坂の傾斜がわからない、自然の地形には上り下りもある、それを知らずに山を登っても「山の本当の姿には近づけない」六甲だって箱根だって自転車で行くから知る情報があります。

あーだこーだ、じたばた山と遊んでください。

楽しくなければやめればいいし、苦しいなら歩いて押せばいい、どうしろという決まりも、しなければならないという義務もなし。

僕も長坂古道をマイパラス702で足つき無しで完走しようと密かに長坂古道スペシャル702を準備中。別に長坂古道登っても何の意味もないけど、そこに意味を持たせてじたばた遊んでるだけです。身体鍛えてじゃなく、なまけて知恵と技術で登りたい。

文字と写真で全てを伝えるのは無理だけど、1%でも伝わればいいと思います。自転車で道楽で遊んでる人間が集まって、あーだこーだ情報出してるだけですから、使えるものがあれば使えばいいし、そんなたいそうに身構えなくてもOKです。

最近のロードは100万円超えなので、これからママチャリ遊びはますます重要になってくると思います。戸丸大地さんみたいにママチャリで遊んじゃいましょう。

煙人さん

上の方でも書きましたが、私は“乗り方はわからない”ので、違和感を覚えた部分をひとつ。

>クリートはLOOK KEO互換で、つま先寄りの位置に合わせています。

ビンディングペダル以前(クリップバンド締め当時)から、『クリートの位置』は非常に繊細な位置決めを要していた様に思います。なので、「ペダリング」が「出来上がって」いないと『クリートの位置』は「決まらない」のではないかと。ある程度体の使い方が型まっているなら暫定的な位置決めもアリとは思いますが、字面だけで見る限りまだその段階では無さそうに感じられます。現状ペダリングを模索しているうちはフラットペダルの方が良いのかもしれない、と思います。

関節の可動域やO脚X脚など骨格の傾向からもシューズの微妙な角度合わせが変わりますから、この流れで >つま先寄りの位置に合わせて という表現が出るところからも、一旦ビンディング類は保管しておいて良いかと。

その方が“仕様変更”の手間無く気軽にライドに出発できるでしょう。

“ドロップハンドル下ハン限定”でもない限り乗車ポジション自体にもある程度自由度出ると思いますし、ダマサレタと思って今一度『自分が一番楽に平地をクルクル巡航できる』サドルポジションから見直してみてはいかがでしょうか?

『自分が一番楽に平地をクルクル巡航できる』ポジションでフラットペダルと足の位置関係までカタマってからビンディング類を引っ張りだしてきても良いのではないかと思います。

以上、ド素人の戯言ですがついでにひとつ。

引き足云々以前にフラペで「下がるペダルを踏まず、上がってくるペダルからは抜重」をやってみてもオモシロイかもしれませんよ。

tour-neyさん

>相談は向いてないかも知れませんね。

確かにそうですね。

>自己流を押し通して、アドバイスは試してもみないのなら何のために聞いたのか分かりません。

そう思われても仕方ないですね。すみませんでした。

>語彙力がどうとか言う前にきちんと訂正しましょう。

間違った認識で伝わったとしても、それは私の伝え方が悪いので、訂正したところで、余計に齟齬が出るだけです。自己流を押し通しているわけではなく、頂いたアドバイスにキチンと効果はあるのか、ほぼ毎日の通勤で検証はしていますが…そこは触れないでおきます。

>速度ありき、ケイデンスありきで頭でっかちになってるんじゃないかな。

私の認識するナマケモノ走りとは全く違います。

それでスピードメーターは使ってないんですけどね。かなり図星です。押し歩き出来るように、スリップオンでも準備しますかねぇ(´・ω・`)

>だから自分の力を全て使い果たし、その状態で自転車を走らせれば誰でも体験できます。

…、…

>「普通」みたいな幽霊追っかけるのやめましょう。

確かにそうですね…

>フラペですよね?501だし。

通勤での検証はフラットペダルです。サイクリングではビンディングに付け替えます。

ペダルは三ヶ島 US-L と、シューズはシマノRP3W。クリートはLOOK KEO互換で、つま先寄りの位置に合わせています。

>基礎体力とペダリングを身につけるために、まずは1時間くらい、淡々とペダル回す練習じゃないですかね。

一時間なら行けるかな?頑張ります。

tukubamonさん

重要な事を聞き忘れてました。

フラペですよね?501だし。

引き足使えないからかなり不利。ペダルを押す力だけで回転させなければならない。

私は凡人なので、一般人ができる事しか書きませんし、自分ができる事しか書きません。

ペダリングって、12時から6時まで踏む(実際は5時には抜重しないと尻が浮く)とされています。

でも、坂で辛くなると12時では踏み始められない。自分の感覚では2時から。後半7時くらいまで引き足で稼いでいる様な気がします。フラペだとそれができない。

となると、速度低下したらダンシングで稼ぐしかないのでは?フラペで引き足なんて私にはできませんから。

ペダリングって意識しながら回さないとまず身につきません。私が好きじゃない平地を走るのはペダリングの確認をするためです。シングルでやると結果がすぐ出るので修行と思ってやってます。

なので、基礎体力とペダリングを身につけるために、まずは1時間くらい、淡々とペダル回す練習じゃないですかね。

不動峠って、たまに少年野球チームがママチャリで上がってくるんですよね。もちろんフラペ。中学生くらいかな。身体が軽いからできる?

>リベンジするときは、ストラバ稼働させてデータを取りますし、ドラレコも常時録画しますので、無編集動画アップします。

×やりません。そんなことしてる暇があるなら、走り込みした方がよさそうですね。

走り込みって何??今やってることは走り込みじゃない??

自転車はカンナ掛けと同じで技術も知識もなく、ただ走るだけでは全く上達しません。特に坂のぼりは「職人技」僕はピスト固定ギアで坂を登るのを習得するのに3年かかった。毎日どうすればいいと頭で考え解を求め試行錯誤。

六甲山をタイヤ引いて登ったりバカなこともやってます。人が何といおうと自分で実際にやって結果を出す、その積み上げが自転車であり人生です。1日や2日で結果が出るものなんてありません。中途半端を繰り返しても何にも残りません。今回もデータアップしたから出てきたことがあり、速度とか時間にこだわってるんだとわかりました。

ナマケモノ走法はピスト固定ギアで10%を越える坂を上り、足の力が残ってなくて、その時に自転車は立ってられるのか?走り続けることができるのか?そのギリギリの極限状態でわかった走り方です。だから自分の力を全て使い果たし、その状態で自転車を走らせれば誰でも体験できます。「力を抜く」と表現していますが、本当は抜くような力がなく「力無し」走法。ボロボロの力が無い状態で自転車は走り続けることができるのか?3倍のギア比で10%の坂を登れるのか?やってみれば結果が出る。

自転車は自分で倒さない限り走り続けます。意識が飛んで目の前の風景が現実か空想か判別できないような状態になっていても「立って走り続ける意思」がある限り倒れない。

坂は登る前に登れるか登れないかが決まっています。登れない時は自分で倒している。僕が500km1日で走り、目の前の坂が上りなのか下りなのかわからない状態になり、驚くほどの速度で箱根を一気に登り、自分の限界は「脳が行動する前に決めている」のに気づいた時。

なんだ坂なんてなめきって登れば簡単に登れる、ナマケテ登ればいいんだ、ナマケモノ走法だ!と極意がわかった。

登る前からダメだダメだと呪文のように頭にすり込みしていたら、それだけで疲れます。速度とかケイデンスとかどうでもいい、その坂を楽しめるかどうか?ワクワクウキウキできるかどうか?

もう嫌とか苦しいとか思うなら最初から行かない方がいい。苦しむために自転車乗ってるわけじゃないです。回りの風景を見て楽しんで登れるようになったら「降りることはなくなります」

目の前の壁のような坂を見るのではなく木や動物や遠くの山を眺め、自転車オモロイなあと思えるかどうか、坂を登れるかどうかは坂に行く前に決まっています。自分の頭で「この坂は登れない」と決めつけている限り、その坂は登れません。

>行きたい所が、ことごとく坂の上しかなくて行けないから。

そんなん日本全国坂だらけで、どこも同じ。だけど僕の経験では一番きついのは平坦向かい風。坂は変化があるので楽。

>私が普通の人よりも

普通の人なんてどこにもいません、他人と比較する必要はない。

>普通であろうとして、体に鞭打って体調を壊しまくっていた

「普通」みたいな幽霊追っかけるのやめましょう。

僕なんて生まれてから今まで体調いい時なんて一度もない、回りには僕は元気の塊みたいにイメージされているけど、いつでも最悪。東京大阪走る時も朝から土砂降り、身体だるくて、こんな状態で東京まで走るの無理、とにかく行けるとこまで行って見るとスタート。スタートしない限りゴールもできない。

体調なんて壊れてるのが普通。毎日限界追求して動いていたら身体なんてまともなわけがない。小学校の時は鉄棒でろっ骨3本折って、それから痛みがイメージとして残り胸を風が通り抜けるだけでズキズキした(30年位は残った)中学は膝壊して松葉杖3ヶ月、そんなボロボロで東京大阪走った。風邪ひいた、お腹痛い、調子悪い、やめる口実はいくらでも浮かぶ、最悪だけどスタートする。スタートできるかどうかが最大の難関です。人間の力なんてそんなに差がない、差が出るのは心。できないと思うより「できる」と思いましょう。

>坂好きのヘンタイは

変態上等!命を賭けて戦っている人間を笑う奴は一度も命を賭けて挑戦したことがない人間。傍観者で笑う奴より真剣勝負で正々堂々こっぱみじんに散る人間の方が素敵!

世界選10連覇して中野さんが一番ピンチだったのはシングルトンとの戦いだった。わざとぶつかってきて転倒させケガでレースできないようにしてきた。中野を倒せば*億出すと欧米の本気の戦い、実際に中野さんは転倒させられ、ろっ骨を骨折していた。しかしばれるとドクターストップで負ける。だから表情には出さず走りきった。

僕はろっ骨を骨折した経験がある、その時の中野さんの痛みは想像できる。今なら日大アメフト部みたいな汚い戦術、それだけ自転車本場の欧米がなりふりかまわず本気になってきた戦い。最悪の状態で結果を出すのがプロ、最高の状態で結果を出すのがアマ。普通なんてない。ボロボロの状態で結果を積み上げていくのが「生きる」ってこと。他人みたいな幽霊気にせず自分との戦いに全力集中しましょう。普通に生きている人なんて一人もいないよ。僕も今日もボロボロ、でも高野山登ってくる、ボロボロにはボロボロのやり方がある、力が無ければ力が無い乗り方をすればいい。それだけです。

kapa_さん

>当たっています。だからもう相談はしません。すみませんでした。

相談は向いてないかも知れませんね。

誰も10km/hで走ってみろと言ってませんし、ケイデンス90で走ってみろとも言ってません。

アドバイスは

私が ゆっくり

道場長が 常に余裕を残して坂を登る、全力で登らない

tukubamonさんが 一定のペースで走り続けられるギヤ比を見つける

ハイケイデンスで回せば呼吸がついてこない

やってる事真逆ですよね。

自己流を押し通して、アドバイスは試してもみないのなら何のために聞いたのか分かりません。

>10km/h未満を避ける理由。この速度領域は、ひと漕ぎひと漕ぎが、死に物狂いのパワー任せになるから。

速度を落とせば時間あたりに必要なエネルギーが減ります。

死に物狂いのパワー任せにしない出力に抑えればいいのでtour-neyさんの匙加減です。

ペダルに体重載せてペダルが落ちてくのに任せれば死に物狂いになりません。

それで走れる速度で走ればいいだけ。

速度ありき、ケイデンスありきで頭でっかちになってるんじゃないかな。

私の認識するナマケモノ走りとは全く違います。

>当たっています。

「力尽きるよう」の件当たっているのであれば

>力尽きるように走ってるんだから「力尽きて当然」

>玉砕前提で走るなんて

と言われているので誤解されている事はわかるでしょう。

語彙力がどうとか言う前にきちんと訂正しましょう。

>行きたい所が、ことごとく坂の上しかなくて行けないから。

押して歩きましょう。

目的地が坂の上という理由だけならそこまでしんどい思いをする必要はないです。

34T×14Tのシングルで登った山ですが、詳しく調べてみると平均6.5%後半7%でラスト200mは7.57%ありました。

あまり変わらない坂だと思いますが、高校生くらいの子は押して上がってましたよ。

tour-neyさん

>「好きこそものの上手なれ」という言葉があるように、ヒルクライムが好きなら何とか工夫して上がる。

確かにそうですね、何とかします。

>>上りはケイデンスとギア比の都合で、速度一桁代に下げたくないです。

>低いギア比が使えるのでケイデンス60まで上げても一桁。

単に10km/h未満で走りたくない。

10km/h未満を避ける理由。この速度領域は、ひと漕ぎひと漕ぎが、死に物狂いのパワー任せになるから。目指すナマケモノ走りの正反対だからです。

>『(高ケイデンスで登ったらどうなるか試すために22×26Tで)無理矢理高ケイデンスで上って、坂の中腹で力尽きる(。)よう(そんな風にの意)に走ったら、ラストはインナーロー(22x26t)でも勾配に負けて、停止するかと思いました。』

という意味?

当たっています。

>・現状の自分にとってケイデンス主体で登るのか、ある程度重さのあるギアで登った方がいいのか、今後の方針についても知りたい。

(個人の体質もあるのでやってみるしかないのですが)

坂を登ればいつかは力尽きます。そこから先の限界で、今のローギアが活きるのか?確認するために、高ケイデンス(といっても90rpm程度と推測)で走ってます。

結果、高ケイデンスもキープ出来ない。かといって低速キープすらもできなかった、ということです。

☆補足しますが、初めから10km/hスタートでキープして上る検証もしています。結果は変わりません、頂上では同じように疲労困憊。

データ添付した際に、そんなにキツイ坂ではなかった…というコメントが多く、確かに勾配7%程度。

勝手に私は10-15%の壁のような坂だと思っていた。

結局大したこともない坂で、タイム競ってるわけでもないのに一人で苦しんでいただけであり、なんて無能な独りよがりなのでしょうね…それがわかっただけでも十分です。

>いずれにしても受け取る側の思い込みもありますが、発信側の情報(一番肝心な目的)が足りてないのでは?

当たっています。だからもう相談はしません。すみませんでした。

>リベンジするときは、ストラバ稼働させてデータを取りますし、ドラレコも常時録画しますので、無編集動画アップします。

やりません。そんなことしてる暇があるなら、走り込みした方がよさそうですね。

>一番肝心な目的

行きたい所が、ことごとく坂の上しかなくて行けないから。

今回の件で、私が普通の人よりも、体力がないことが分かったので満足です。普通であろうとして、体に鞭打って体調を壊しまくっていた学生時代が多少は報われます。

語彙力もないので、これで閉じましょう。

迷惑掛けたいと思って、相談したわけではないので…すみませんでした。

>そしてほとんどのサイクリストは坂が嫌いですし、苦手です。多分10%といないでしょう。坂好きのヘンタイは。なので、上れなくても仕方のないことと思います。それは認識しましょう。自分だけじゃない。

追記・この引用を忘れてました。覚えておきます。

kapa_さん

>文面の流れを読めば何を要求しているか分かると思うのですけど。。。

最速目指してるとは思ってませんが、改めて読み返してみました。」

>キツイ坂が上れないため、今のギア比で良いのか、鍛錬の問題なのか相談

最低でも10%、印象では15%以上の坂をイメージしていました。

その後の情報だと8%くらい?最大でも10%?

>実質、36x32tが最大ローです。しかし勾配が5%辺りから、上れなくなる。

5%の坂を登れないというのは考えにくいので、5%辺りから失速する印象(坂だから当然)。

>Ave20km/h以下になり、概ね15km/h。巡航速度も25km/h程度。

平地巡航25km程度の脚力があるので、インナー使えば少なくとも15%以上は登れるギア比

>坂は、「ゆっくりしていってね!!!」を心掛けます。

大人の対応(笑)

>テキトーに走ったヒルクライムの画像を添付。

添付画像にて原因判明。オーバーペース。

>維持できる速度…それが0km/hなのですが…(涙)

ギア比と傾斜考えるとそんな筈なくて、維持できるの意味をはき違えてる。

>上りはケイデンスとギア比の都合で、速度一桁代に下げたくないです。

低いギア比が使えるのでケイデンス60まで上げても一桁。

単に10km/h未満で走りたくない。

>無理矢理高ケイデンスで上って、坂の中腹で力尽きるように走ったら、ラストはインナーロー(22x26t)でも勾配に負けて、停止するかと思いました。

なぜ力尽きる前提?

以上が当時感じたこと。

ある程度情報が出て読み返してからの仮説を書きます。

あくまで仮説。

・他のローディと比較してそれほど遜色ない速度で走るための機材と方法を聞きたい。

(以前の相談で気にされていたので、意味のない比較と説明した記憶があります)

つまり何とか登れる方法ではなく、最終的にそこそこのペースでも登りきるための機材を知りたい。

(登りきる実力はトレーニングでも良い)

・謎の発言

『無理矢理高ケイデンスで上って、坂の中腹で力尽きるように走ったら、ラストはインナーロー(22x26t)でも勾配に負けて、停止するかと思いました。』

は、

『(高ケイデンスで登ったらどうなるか試すために22×26Tで)無理矢理高ケイデンスで上って、坂の中腹で力尽きる(。)よう(そんな風にの意)に走ったら、ラストはインナーロー(22x26t)でも勾配に負けて、停止するかと思いました。』

という意味?

・現状の自分にとってケイデンス主体で登るのか、ある程度重さのあるギアで登った方がいいのか、今後の方針についても知りたい。

(個人の体質もあるのでやってみるしかないのですが)

改めて考えると回答を求める側と受け取る側の意識が違い過ぎてるような気がします。

いずれにしても受け取る側の思い込みもありますが、発信側の情報(一番肝心な目的)が足りてないのでは?

>ヒルクライムが好きなら何とか工夫して上がる。

ですよね。

tour-neyさんはどちらかと言えばヒルクライム嫌いなのでは?と感じます。

無理して登らなくても良さそうですけど・・・標高100m程度の山でも登ったら人力でこの程度の時間でここまで上がれるんだとテンション上がりますよ。楽しみを見つけてください。

個人的には短時間で乗った気になるので近所の標高100mくらいの坂を往復したりします。

区間を何分で走ったというより、何mの山を登ったという方が明確で達成感があるかな。

参考までにママチャリヒルクライマーの有名どころ戸丸さん

https://twitter.com/iIqdoyatAhOh4Rc

ヒルクライム楽しそうです。

tukubamonさん

>忘れてました…。

乗り方は、ゆるポタです。Ave20km/h以下になり、概ね15km/h。巡航速度も25km/h程度。ズイフトで、もがいても500Wに届かなかった人です。

でも、最初に書かれていますよね。。。

文面の流れを読めば何を要求しているか分かると思うのですけど。。。

まぁ、機材に頼らず頑張れ。

というのでは無責任ですし、解決にならないかもしれませんが、コースを見る限り健康な男性が上れない坂では無いだろうと思います。

私のような60過ぎでも山を上れるのは「楽しい」からです。アドバイスと言えるほどの事では無いですが「好きこそものの上手なれ」という言葉があるように、ヒルクライムが好きなら何とか工夫して上がる。

そしてほとんどのサイクリストは坂が嫌いですし、苦手です。多分10%といないでしょう。坂好きのヘンタイは。なので、上れなくても仕方のないことと思います。それは認識しましょう。自分だけじゃない。

もう年なのであまりやりませんが、一定のペースで走り続けるは良くやりました。霞ヶ浦対岸まで2時間ノンストップとか。先日もやりました。まだ走れます。2時間ノンストップできると乗鞍も上がれました。

まずは基礎体力つけるというのはどうでしょう?

目先の結果より、将来への布石。

前の説明だけだと単なる鬼コーチのいじめと誤解されそうなので、もう少し詳細に解説します。

>今のギア比では、キツイ坂が上れないため、今のギア比で良いのか、鍛錬の問題なのか相談

とのことでしたが本当の質問は「キツイ坂が速く登れないため」しかも狙っているタイムはレコードクラスとのことなので、そのためのベスト対策を提案しています。

自転車で速く走る大きな対策は3つあります。

1.機材交換で重量を軽くする。

特にタイヤ、リムなどホイールの回転関係の軽量化が効果大。

しかし、これは金がかかります。一番安くて効果的なラテックスチューブ化でも1本2000円、前後で4000円かかります。レース決戦機材は高価ですが耐久性はなく、そのレースだけ持てば十分というものが多く、ラテックスチューブも耐久性はありません。

そして空気が抜けます。チューブを入れる整備ミスでも簡単に穴があきます。

これらは軽いリムなども共通で決戦時だけ持てばいいという作りです。

ヒルクライムに特化した軽量ロードを組めば最低でも50万はかかります。

tour-neyさんの思いが、そこまで金を投資してでも達成したいものならやればいいと思いますが、以前にTCRもVIPERで首や肩が痛くて乗れないという結果があり、現在のマイパラス501改に至っているので、100万投資してヒルクライム用ロードを組んでも結果は出せずドブ捨てになるかもしれません。まあ4000円のドブ捨てで済むラテックスチューブ(1本30g)前後交換位でやめておいた方がいいと思います。

2.空気抵抗を減らす。

自転車のエネルギーは70%以上が空気抵抗のために使われます。前面投影面積を減らすのが効果大。具体的には前傾姿勢(ハンドルを下げ、頭を下げる)Qファクターを狭くし前後ハブも狭くする、足の毛を剃り、着る服もツルツルの空気が滑るものを着る。

まず前傾姿勢ですが、そもそもロードに乗るのが苦痛でマイパラス501を選んだ時点でハンドルを下げることは無理で対策としてツルツルのヘルメットと服を使う位。これらも持ってなければ購入しなければならない、しかも値段は5万位します。まあやってもいいですが時間短縮はほとんどありません。

3.自転車を速く走れる形に整備する。

1、2はお金がかかり、プロが賞金もらうなど元が取れるなら挑戦してもいいですが個人の道楽でやるには労多く益少なし。特にtour-neyさんはロードの姿勢が無理なので、やれることはこの3しかありません。マイパラス501のような9980円の剛性のない鉄フレームで100万200万かけたヒルクライムロードが出したタイムを破りたいということですから、普通のことやってても絶対不可能。じゃ無理なのか?というと、それができちゃうところが自転車の面白いところ。その方法を上で提案しました。

世の中の最速自転車は固定ギアピスト

これはバンク上の話ではなく街道でも同じ、部品点数も最小で幅も狭く、自転車を最速で走らせたいならピスト化しかない。そして登り坂を速く登るのもピストが最速です。実際に固定ギアで坂を登ってみれば、どれだけ速く登れるか実感できます。

ここからはまさしく本題

>[相談] ヒルクライムに必要なギア比を知りたい

ギア比は最低3.0倍です。45×15、36×12でもいい。ただ同じ3倍でも実際に走ると45×15の方が軽い。アワーレコードの自転車が前60のような大きなギアを使うのは走行が軽いからです。これは実際にタイムトライアルなど実走してみれば体験できます。

僕の今までの体験では固定ギア3倍が坂で失速しない最低ギア比です。これより軽くなると加速が足りなくなり遅くなる。重いのはOKだけど頂上まで走りきれるかどうか?

僕は45×15で20kmの峠も東京大阪ノンストップランもできた(途中箱根も登った)

固定ギアはとても速く走れる、昔だるま自転車という前輪が大きく固定ペダルがついた自転車がありました。このだるま自転車で20km走ったことがあります、ペダルを回すタイミングが難しいのとハンドル操作が難解ですが、そこさえマスターすれば結構な速度で走れます。150年位まえにだるま自転車でレースやってたというのがわかる。

固定ギアはペダルが上がってくる、これが加速する時に最強の武器になります。

競輪選手は年1回自転車競技の全日本選手権を行いますが、僕の師匠の時代は全プロ大会のロードを競輪ピストで走っていました。流石に世界選手権ではピストは使わずロード使ってましたけど・・・、日本国内の大会ではピストで200km走ってた。

人類が発明した最速自転車はピスト、だからレコード狙うにはピストしかない。アワーレコードをロードで出したなんて話は聞いたことがない。固定ギアが最速です。ロードで3倍のギア比は重いけどピストで3倍のギア比は軽い。その違いが最速を生みます。

(注意点)マイパラス501でレコードを狙うというのは最初から無茶な話で普通のことをやってても出るわけがない、そして普通じゃないことをやる時はリスクが伴います。下手な乗り方すれば膝を故障したり腰を壊したり身体に負担がきます。固定ギアは美しいペダリングを要求されます。フリーに甘えたデタラメペダリングでは通用しません。

フリーだとフラペでも引き足使えますが固定ギアは振り落とされます。だから足はペダルに固定しなければ走れない、しかし固定すると信号で止まる時でもペダルに押し上げられて自転車から放り出されます。中途半端な覚悟でやると大けがするので覚悟のない人にはお薦めしません。死ぬか生きるかの限界追求なしでレコードが出るわけがなく誰でも出せる平凡でいいなら挑戦する必要もありません。挑戦した後には真っ白な灰しか残らない真剣勝負でやってください。

覚悟のない人はこっち側の世界には来ない方がいいです。

美容と健康で自転車乗るだけなら、まったく必要ない挑戦です。身体壊さないでね。

僕がよく行く峠 ベストタイムは39分 10年以上前に出した。

ロードで登ると45分以内に登ってた。2年位前から、この峠行くのやめた。ほとんど毎日走ってたけど最近は年に数回、そしてタイムも見なくなった。

行かなくなった理由は1.危険 道を知らない自動車がナビに誘導され入ってくる、道幅が狭いので自動車が入ってくると避けるスペースがないので正面衝突しかない。2.異常気象で落石倒木崖崩れが増え、道路の補修もされない、そのためタイヤが切れ、すり減り、BBは泥だらけ、機材の故障とタイヤ代など部品代がかかり、ボトルやライトも何度も崖に落下させ、費用負担が大きくなった。美容と健康でそこまでして走る意味あるのかと考え、やめた。サイクリングロードなど平坦路走ってればタイヤは減らないし機材も長持ちメンテも楽、正面衝突のリスクもない。こわい思いもしなくていい。だから今は年数回しか行かない。

毎日行ってた頃は45分は「おそい」と思った。クロスなら一番遅い時で50分、昨日はロードで51分。クロスの一番遅い時より遅かった、体感的にはそんなに遅く走ったつもりはないんだけどタイムは「速く」と脅迫しないとすぐ落ちる。時計も速度もみなくて、ナマケモノ走法で楽に登ってるだけなら51分は妥当な時間。最速を意識して秒単位で縮めにいってた時は1分遅いとものすごく遅く思った、今は時間みないから1分なんてどうでもいい、景色見て鼻歌で登ってる、息が上がることなんてない、長坂古道みたいな穴だらけや暗峠みたいな激坂じゃなければ、34×28くらいのギアで景色みて走ってれば頂上着きます。10%位までの坂で楽を優先して登れば、息切れして途中で止まることはないです。

速度を優先すれば平坦千mタイムトライアルでもぶっ倒れます。それはギア比も自転車も関係ない話。倒れるように走ったから倒れた。それだけです。このコース楽に走って倒れるほど角度がきつい難コースには見えないので、僕からは「楽に走ればいいだけじゃないの」としか言えません。

木曽谷はめっちゃ厳しいところもあったので行って見ないとわかりませんけど、たぶん足つき無しでマイパラス702でも走破できると思ってます。また機会があれば一度走りに行きます。速く走りレコード狙いたいなら、ピスト固定ギア化、ただ足つきなしで走りたいだけなら、今のままでナマケモノ走法で楽に走ってください。くれぐれも故障や危険には気をつけて。

kapa_さん

>上りはケイデンスとギア比の都合で、速度一桁代に下げたくないです。

22T×26Tでケイデンス60だと6.4km/hくらいです。

スプロケ替える前なら5.2km/h。

結局のところ「ちんたら走るのは恰好悪い」って事でしょうか。

それならそうと言ってくれたらチェーンリングリベット止めのクランクなんか薦めなかったのに。

(当時は「速く走る事が目的ではないんでしょ」という問いに肯定で返されてたので、片隅に浮かんでた「速く走りたいのかも」という可能性を重視しなかった。真意を読み取るのは難しいですね。)

>無理矢理高ケイデンスで上って、坂の中腹で力尽きるように走った

玉砕前提で走るなんて「ちんたら走ってカッコ悪い姿さらすくらいなら玉砕してやらぁ!」

って感じで江戸っ子ですね。

個人の趣味趣向なんでもうゆっくり走れとは言いませんが、tour-neyさん苦しそうに見えます。

別段走る事で稼ぎを得る訳でも義務でもないのだから楽しい事だけやれば良いのでは?

と疑問に思います。

苦しい思いして自転車嫌いにならないでね。

マイパラス501でそこまで走れたら十分だと思いますけど、まだ不完全燃焼みたいなので僕からの提案はマイパラス501固定ギアピスト化です。

以前VIPERでされてたと思いますから、機材もお持ちだと思います。トラックエンドのママチャリの方がピスト化は簡単。僕のお薦めのギアは45×15、これだと軽すぎると感じる時は45×14。

>坂の中腹で力尽きるように走ったら、ラストはインナーロー(22x26t)でも勾配に負けて、停止するかと思いました。

力尽きるように走ってるんだから「力尽きて当然」

坂を登るのが目的ではなく「坂をレコードタイムで登る、登れない時は吐いて倒れる」そういう走りが目的なので、マイパラス501でレコードタイムで登るには固定ギアピスト化しかないです。

そしてレコードタイムで登るためのトレーニングが必要。

その第一弾としてやって欲しいのが坂の入り口から頂上までサドルにお尻をつけないこと。

つまり腕力で登ります。(もちろん足はペダルにガチガチに固定、フラペはダメ)

レコード狙ってるんだから、フラペみたいな冗談は無し、真剣勝負で行きましょう。

このトレーニングやると手が太くなってきます。フリーの変速付き自転車では腕力で坂を登るのは無理。固定ギアピストだからこそ威力を発揮する乗り方。この乗り方は時速10kmのような低速では失速します。だいたい時速20km前後は出てます。坂でも驚くほどスピードが出ます。

坂をナマケテ登るナマケモノ走法では必要最小限の力で登るのでお尻はサドルにベタッとつけてケイデンスで登りますが「地足登りという」、レコード狙う時はこれとは真逆、ギアは中途半端に軽いギアに変速したりすると失速するだけなので固定ギアピスト、シングルギアが最適。

ギア比は3倍が最低ライン、軽いと加速しないので3倍以上がいいです。固定ギアだからできるギア比です。僕は45×15でタイヤ引いて六甲山を手で登ってました。今はダンシングとか言うけど、そんなダンスみたいなきれいなものではなく、立ちコギだけど、ハンドルが滑るとこけるので手が絶対滑らないようにハンドルにタイヤ巻いてました。競輪のグリップは滑り止め強いのですがそれでも手が負けて離れるのでチューブラーのタイヤ部分をハンドルに巻いていた。

あまりにも摩擦大きく普通の人が僕の自転車乗ると手に血マメができた。僕は鉄棒やってたのでマメだらけだったので当時はなんともなかったけど、今タイヤバーテープで乗ったら血マメで無茶苦茶なります。

このトレーニングは腕力だけで坂をねじ伏せるので、ハンドルが滑るとどうにもなりません。握力も無茶苦茶上がります。tour-neyさんの目指しているところが「登ることではなく」レコードタイムで登ることだとわかったので、それならマイパラス501を固定ギアピスト化して腕力登りやるしかないと、僕の今までの経験では断言できます。

ピストは腕力を使えば最強のヒルクライマーになります。

乗り方マスターできたら、うそぉ、なんでこんなに速く登れるのと感動できます。

5%位なら腕でねじ伏せて登れるよ。

tukubamonさん

消さなくても良いとは思いますよ。次に続く人の参考になるし。

大人は頭でっかちになって色々考えると、それが邪魔をして上達を妨げるという事はよくあります。ゴルフなんか典型例。

やれシャフトだスイングだといじくり回すと遠回り。子供に好きに振らせるほうが早くうまくなる。

ハイケイデンスで回せば呼吸がついてこない。普通です。

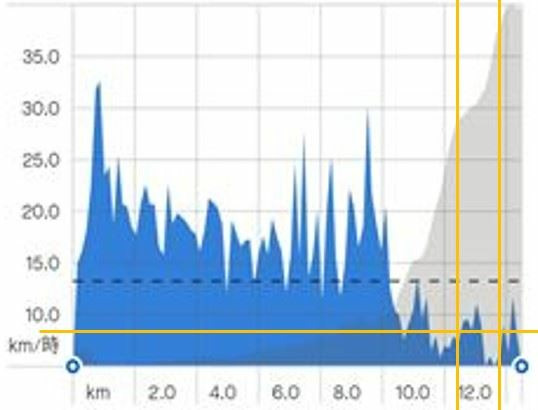

>迂回路区間レコード保持者は、Ave 17km/

ということは6-7分で上がるという事ですね。

一般サイクリストであれば2倍の15分間あれば普通は上がれる。15分間心拍数上げて走れます?

私は年齢的に心拍数コントロールは160が目安。それ以上上げると命に関わるので。それ以下にキープして同じペースで走る。

tour-neyさん まずは同じペースで平地で30分くらい走る。から始めてみては?クリアできたらギヤ比1くらいで坂を一定のケイデンスで走ってみる。乗り続けることで気がつく事はあると思います。

tour-neyさん

>機材に頼る前に、自分の走り方で何とかならないか考えた方が良いと思います。

Basso Viperでも、ヒルクライムは対して差が出ませんから、それは真理ですね。

上り下りをこなせるFDを付けたのは、悲願でもあったので、素直に喜んでいます。

>stravaだと2kmで5%くらいですよね?そんなにつらい坂なのかなぁ?

ここの迂回路区間レコード保持者は、Ave 17km/hだそうです。たいしたことない坂だと思います。

今日は無理矢理高ケイデンスで上って、坂の中腹で力尽きるように走ったら、ラストはインナーロー(22x26t)でも勾配に負けて、停止するかと思いました。

YPJ-TCで7kmの上級ヒルクライムをして、当日から激しい筋肉痛、次の日は布団から起き上がれなかったので…

関係ありませんが、私のスタミナの無さは物心ついたときからのコンプレックスなので、感情が先走っています。

…このスレは消します。この話題は冷静に対応できないです。

すみませんでした。

tukubamonさん

私の感覚ですが、クランクって人によって最適な長さがあると思います。私は172.5

175も使っていますが、やっぱりワンテンポ遅くて速く回せない。170だと力が入らなくてまわせない。なので172.5に落ち着きました。もちろん走り方も関係するとは思いますが、個人的には短いクランクにすれは簡単にケイデンスが上がるとは思っていません。特に坂は。

ホイールに関しても、私は交換してもさほど差は出ないのではないかと思います。

確かにRS010は遅いです。山も平地も。私はそのクラスのホイールはRS010、RS21.WH6700で走った事ありますが、結局ゾンダにするまで満足できませんでした。

坂上がるだけなら手組の32Hでも上がるので、機材に頼る前に、自分の走り方で何とかならないか考えた方が良いと思います。stravaだと2kmで5%くらいですよね?そんなにつらい坂なのかなぁ?

tour-neyさん

頂いたアドバイスを糧に、今度、激坂迂回路にリベンジしてきます。ありがとうございます。

不可能ながら対策を出せば…

1.リムの軽量化 WH-RS010リアリムを、TNI AL22 24h(2:1ではない方)に交換。

→なぜできないか 純正がオフセットリムだから、ホイールセンターが出せない。TNIオフセットリムは内幅19cのワイドリムのみ。

2.タイヤ交換 パナレーサー アジリスト23c

3.チューブ交換 パナレーサー R'Air チューブ

→なぜ交換したくないのか チューブは全然アリです。問題はタイヤ。最近のパナレーサーはグリップの不評は少ないですが、耐久性は変わらずです高耐久版のアジリスト DUROの場合、現状のルビノプロ3 23Cの重量と変わらなくなり、本末転倒。

最有力候補.在庫二本しかない家宝の(?)オープンコルサSC2 23Cを後輪だけ嵌める。チューブもグレードアップ前提。

私の狙う速度領域は、milton_clubさんのご名答です。平坦の速さは拘りませんが、上りはケイデンスとギア比の都合で、速度一桁代に下げたくないです。

平坦でも、快適なケイデンスは70-80rpm程度で、ヒルクライムだと失速に押され、60rpm未満な印象(計測データ無し)。ケイデンスが低いのは165mm→170㎜クランクにしたことが原因です。165㎜の時は、平坦で80-85rpmです。

いろいろ書きましたが、これ以上の車体のレベルアップはリベンジしてから考えます。

tukubamonさん

>スピードとギア比率、ケイデンス数をレクチャーして見てはどうでしょうか

と言われても、私も自己流ですからねぇ。緩く坂上るだけだし。

ケイデンスは60を下回らないというのが原則らしいです。私は老眼で、サイコンの数字が見えないので「大体このくらい」で適当に走ってます。

ギヤ比は28T(10速は27T)までしか無いので、それで走るしかない。多分、乗り始めの頃はギヤが無くて苦労したと思うのですが、大昔過ぎて忘れました(ボケました)

まあ、ロードバイクと501を比較しても、当てはまらないと思うので、私の意見よりも経験じゃないですかね。坂ってきれいに回さないとフォームもペダリングもすぐ乱れますからね。練習あるのみ。

milton_clubさん

tukubamonさん

私の見立てですがtour-ney さんにとってネックに成って居るのはリアホイールのリム、タイヤ、チューブの重量、推定900グラム位が平坦や緩斜面では踏めるが勾配がきつく成ると踏めなく成るのでは無いかと思うのですが、この辺で脚を消耗して居るのでしょう。

実際の走りを見たわけではないのでこれも推論ですがベダリングのケイデンスも高目で平坦は20キロ以上、坂は10キロ以上を維持目標と設定しているので無いかと思うのです。

tour-ney さんに具体的な傾斜に対してのスピードとギア比率、ケイデンス数をレクチャーして見てはどうでしょうか?

私の数値はまったく参考には成らないので。