最新トピック

242

14 秒前

おしゃべり塾 14 秒前

117

1 日前

ヘルメットの話 1 日前

180

16 日前

ライトの話 16 日前

182

23 日前

年間走行距離 23 日前

28

1 ヶ月前

10速の部屋 1 ヶ月前

36

1 ヶ月前

自転車修理に挑戦 1 ヶ月前

289

2 ヶ月前

マイパラスM501製作 2 ヶ月前

45

2 ヶ月前

京奈和自転車道を走ろう 2 ヶ月前

105

3 ヶ月前

チェーンの話 3 ヶ月前

503

3 ヶ月前

タイヤ&チューブスレッド 3 ヶ月前

25

3 ヶ月前

自転車に使うお金が減った 3 ヶ月前

402

3 ヶ月前

完組&手組ホイールスレ 3 ヶ月前

174

3 ヶ月前

**イチ広場 3 ヶ月前

421

4 ヶ月前

Basso Viper 4 ヶ月前

163

4 ヶ月前

クロスバイク 4 ヶ月前

0

4 ヶ月前

自転車道場目次 4 ヶ月前

14

4 ヶ月前

劇的な瞬間 4 ヶ月前

18

4 ヶ月前

老人用自転車 4 ヶ月前

5

5 ヶ月前

RS21の玉押さえ交換 5 ヶ月前

20

5 ヶ月前

【解決済み】フレームジオメトリーの見立てをお願いいたします。 5 ヶ月前

9

5 ヶ月前

26×1.5リム割れの修理 5 ヶ月前

41

5 ヶ月前

105も20万円超 5 ヶ月前

14

6 ヶ月前

僕の自転車半世紀の記録 6 ヶ月前

32

6 ヶ月前

バーテープ&グリップ 6 ヶ月前

5

6 ヶ月前

【解決済】ヒルクライムにパワーメーター導入を検討 6 ヶ月前

13

6 ヶ月前

口呼吸はぜんそくの元!鼻呼吸で走ろう 6 ヶ月前

1

6 ヶ月前

カーボンは持続できない材料 6 ヶ月前

101

6 ヶ月前

フォーク&ヘッドの整備 6 ヶ月前

54

6 ヶ月前

韓国も自転車天国だった 6 ヶ月前

15

6 ヶ月前

自転車購入相談 6 ヶ月前

7

6 ヶ月前

太陽誘電FEREMOの研究 6 ヶ月前

5

6 ヶ月前

自転車で行く「おいしいお店」 6 ヶ月前

92

6 ヶ月前

パンクの話 6 ヶ月前

2

8 ヶ月前

レーサーパンツの修理 8 ヶ月前

4

8 ヶ月前

日本縦断 8 ヶ月前

98

8 ヶ月前

ディスクブレーキロードバイク 8 ヶ月前

379

8 ヶ月前

安物買いのいい部品たち 8 ヶ月前

11

8 ヶ月前

お薦めのドライブレコーダー教えて 8 ヶ月前

458

8 ヶ月前

ロードバイク 8 ヶ月前

23

8 ヶ月前

工具の話 8 ヶ月前

2

9 ヶ月前

ツアー・オブ・ジャパン 9 ヶ月前

240

9 ヶ月前

プルミーノ 9 ヶ月前

106

9 ヶ月前

社用車製作 9 ヶ月前

4

9 ヶ月前

自転車は何歳まで乗れる?? 9 ヶ月前

311

10 ヶ月前

GIOS ミストラル 10 ヶ月前

11

10 ヶ月前

お奨めの自転車音楽 10 ヶ月前

4

1 年前

バルブに穴が開いた。 1 年前

15

1 年前

自転車道場入門 1 年前

63

1 年前

3本ローラー1000mTT道場 1 年前

197

1 年前

ハブの整備 1 年前

skogenさん

自転車の走行抵抗はほとんどが空気抵抗ですよ。「脚力」は「空気抵抗に逆らう事ができる脚の力」という意味で使いました。変速できない自転車だと筋力(全身で出せるトルク)の大きさも重要ですが、変速できればパワー(トルク×回転数)の方が大事です。

身長170cm、体重+自転車が75kg、浅い前傾角(30度)、高圧で細いロードバイク用タイヤだと、90Wぐらい出力すれば25km/hで走ることができます。そのうちの75%(65W)ぐらいが空気抵抗です。速度が30km/hになると140W必要で、空気抵抗が80%(112W)を占めます。30km/hより上の領域ではほぼ空気抵抗との戦いと言って良いです。

もちろん加速にもエネルギーが必要で、25km/hから30km/hまで10秒で加速する時のパワーは80Wぐらい。これぐらいのパワーは短時間なら大抵の人は出せます。

以上をまとめると、加速時に200Wを10秒間ぐらい出すことができて、その後、140Wを維持できれば30km/hで走ることができます。もし、空気抵抗が無ければ、たったの30W(ほぼタイヤのころがり抵抗だけ)でこの速度を維持できます。

単独走をする人にとって空気抵抗が奪うパワーは無慈悲です(涙目)。

tour-neyさん

skogenさん、ありがとうございます。脚力は差が出ますね(汗)忘れてました。。。

実はトレインは恐かったので(ハウス恐い)、横幅ひとつずらして走行しました(汗)

マイパラスの加速の頭打ちは脚力だったのかな、空気の壁もあえりますし。

3本ローラーでも40km/hキープは至難の業なので、脚力が有力ですね。

XPで裸足止めますね(笑)ありがとうございます。

skogenさん

あれ、ちょっと違うのかな。

25km/hまでは引いてもらえたけど、その上の速度域で付いて行けなくなるって事か。それは良くあることです。いわゆる脚力の差。頑張りましょう。^^

うちのM-709はママチャリポジションなので、シングルスピードの自転車よりだいぶ低い速度になります。上半身が立っていると力が入らないし、重心が高いと走り難い。30km/hで走るのは辛いかな。

三ヶ島のXPはゴムの凸凹が足の裏に刺さって、裸足で走るととっても痛いです。

tour-neyさん

skogenさん、

>10m離れたらトレインの効果ないでしょうね

ガーンΣ(゚д゚lll)

裸足は寒いので出来ません(笑)ペダル以前に!そういえば、フラぺ買わないとないなぁ。余裕あったらXPペダルをリピートして試します。

skogenさん

10m離れたらトレインの効果ないでしょうね。

街中だとゴー/ストップがあるので追いつけるかも知れませんが、郊外だと千切れて10mも離れると絶対に追い付けないです。あ、それは小判鮫戦法で走る非力な私か。^^;

裸足で乗るのは足とペダルの関係が分かって良い練習になると思います。でも、ママチャリペダルに換えておかないと足の裏がものすごく痛いです(笑)。

tour-neyさん

skogenさん、ありがとうございます。

車間が10m位離れても効きますかねぇ。。。効いてないと別の意味で追走の意味ないw(追っかけて単走負荷は意味ない(涙))スタートで張り付こうにも、25-30km/hの加速で一気に車間が開いて戻せなくて、10m以上車間が開いて走ってました(汗)

裸足(笑)ダイレクトで分かりやすい。。。トルクが全週ですか、意識します!

あ、ブレーキついてるますが、ピストフレームなので、前後ともプレート挟んでキャリパーついてます(笑)

私は信号見てスピード調整するので、スキッドで突っ込むピストに、惰性減速(漕ぐ足は止めない)で止まるマイパラスは、一緒に走るにはちょうどいいです。(赤信号手前で車間が凄く開くけど)

skogenさん

良い経験しましたね。

ママチャリで30km/hで走るって大したもんです。

前方に目標があると走りやすいでしょ。まず、人の後ろで走ると空気抵抗が減ります。「ロードバイクの科学」によれば、35km/hだと前車との距離30cmで付いて走れば必要なパワーは半分以下に、2m離れても30%以上小さな出力で走ることができるようです。さらに、ピストだと加減速の幅が小さいので追従しやすいと思います。ただ、ロードバイクと固定は減速の仕方が違うので一緒に走るのは危ないですが。あ、違うか、道路を走るんだから固定ギアでもブレーキは付けてますね。

たまにフラットペダルのシングルスピードの自転車で30km/hちょい(ケイデンス90)で巡航します。トルクをじわっと全周に渡って掛けるように走るとフラペも気持ちよく走れますよ。上死点と下死点でもトルクが掛かるよう、足の裏に神経を集中すると良いみたい。ソールが硬いビンディングシューズよりスニーカーにフラペの方がトルクの掛かり具合は分かりやすい。裸足で走るともっとはっきり分かります(笑)。

tour-neyさん

bee シュリンプさん、ありがとうございます。

M709ですと、ビュンビュン走りそうですね。加速凄そうな!(まさか買い物に使う位嵌まるとは(汗))

単独走行しかしない私。なんと通勤(帰路)で一緒に走ることに!!(行く方向が同じだったので)

お相手は上司(当たり前ですがw)、BSピスト 固定

ワクワクして走りだしてすぐ後悔しました…

早すぎる。30km/hではないか!!(実際は28-30)

(私はマイパラスm501 MKS US-Lですが、往路が雨の為スニーカーなので実質フラペ、帰りは上がってます)具体的にはスタートは殆ど変わりません。此方はスタートギアが36x28tというだけなので(;´・ω・)

差が出るのは20km/h超えて25オーバー。

25km/hはもう頭打ちで、加速が著しく鈍くなります。力が逃げていく感じで、空気の壁も…

一方、そのまま加速が止まらず30km/hに入るスポーツ自転車。

まずい、置いてかれそう(;'∀')なんとか30km/hに到達(加速の伸びが25からは全然違う、伸びない)

なんとか7㎞走行して別れました。

コレ、書いてて当たり前の事だと思ったけれど、差が明確に分かって良かったです。ケイデンスも常時100超で、まるで三本ローラ―乗ってるイメージでした。(普段はケイデンス90も行きませんから)

おかげでフラペで引き足出来るようになった?かも。やっぱりスポーツ(今回はピストですが)はいいなぁ。

beeシュリンプさん

>楽すぎて、フラぺに戻れないという、依存症になりました

その気持ち良くわかります、なので私はM-709にも最初からビンディングつけてました。

tour-neyさん

頑丈!ステー固定できた!

泥除けステーの固定が完了し、自転車のフルオーバーホールも終わりました。(フレーム汚いのは気にしない)

100均一の結束バンドは切れまくり、締め付け強いと千切れるので悩んだところ、ヘラーマンさんを思いだし、ホームセンターで発見(ヘラーマンさんではなくてw)。

ヘラーマンさん、ありがとうございます。

そして700cへのアドバイスをくださった皆様にも感謝します( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆

フォークの(元)脱落防止ワッシャーの穴に通して固定。 チェーンカバー金具に括って無理矢理。 左は諦めて、普通に固定。 リアブレーキワイヤーの固定にも活躍

段差でガシャっとうるさいのが、ほぼ解決。ただし、リア泥除けとキャリパーブレーキがくっついてるので、そこの音は少し鳴る。。。(疎い私は問題なし、以前が酷かったので。。。)

フェンダーとステー(足)の金具も異音発生源なので、(+ドライバーで緩めれる、ネジ2本で留まってる金具)バーテープの切れ端くっつけて、解消。

ビンディング慣れてきました。(右足のセッティングがもうちょいで終わる)

買い物に使ってしまってます(汗)通勤もドンドン使ってます。楽すぎて、フラぺに戻れないという、依存症になりました( ; ゚Д゚)

青空の下走ってきました。軽い!

フロントダブル当分なし。すごい軽い。調子いい!

この状態で最終重量9.96kgでした。

最後に昨日やったディレーラーハンガーの平行調整の写真アップ。これ最初の変速が調子よかったので、調子いい時は「触らぬ神にたたりなし」、たぶんやれば地獄見るだろうなと予想しながら、地獄見ました。初期値、上66、下58 前59 後64mm(写真撮影は角度の違いで値が違う?)

まず全部61mmに調整。予想通り、変速調子悪くなる。

フレームによってクセがあり完璧に平行出さない方がいいものがあります。しかしもう始めちゃったので、RDとチェーンライン見ながら、360度微調整を繰り返し、2時間かけて、やっと納得のできる変速まで持っていく。地獄見た!ホンと道楽の世界。

地獄の後は天国。今日は乗ってて、これ以上の変速はない!というところまで持って行きました。

10kg切ると軽い。

この自転車シートポストが長いのでまだ軽量化の余地があります。

明日イベントに持って行き、いろんな人(小学生が多い)に乗ってもらいます。これ乗って自転車好きになってくれるかな?・・がんばれ、さそりちゃん!明日デビュー。

1mmスペーサーは昔の6700や5700スプロケを8速9速用カセットで使う時に入れたスペーサーです。たしか10速用スプロケについていたと思うけど、うちにあと3枚くらいあります。あさひなら店にあるでしょ。現在の11速用カセットで6700を使う時は付属の1.85mmとこの1mmスペーサーが必要です。11速用カセットで1.85mm使うと、どうしても寄りすぎるので、ホイールのセンター取り直しが必要になります。スプロケ側に1~2mm足して、逆側を同じ量引く操作が必要です、ワッシャを使う時もあるし別の方法で+-することもあります。スポークとニップルの負担を考えると、完組の組み直しはやりたくありません。

8月に作った黄色の自転車はホイールセンター取り直しやって+-加算減算調整した。

今回もダメならやるつもりだったけど、スプロケ1mmスペーサーでバッチリ変速決まったので終了。

僕はチェーン落ちなんて、甘い整備はやりません。真剣勝負で整備しましょう。

tour-neyさん

同じアルタスなのに、チェーン落ちしないのか。。。ウィークエンドバイクのせいなのか、スキルなのか。。。ガードも何もないのに、落ちないんですね。(当然なのでしょうけど)

YouTubeでウィークエンドのチェーン落ちは叩かれまくったしもうねぇ(察し)

1mmすぺーサーって市販品ですか?マイパラスに使えそう?左右のワッシャー無くせるかも。。。

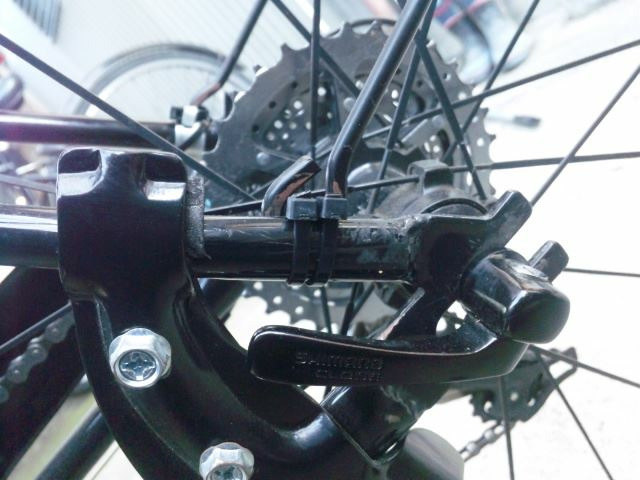

11速カセットフリーに8速スプロケつけるのに、シマノ付属の1.85mmスペーサーを入れるとトップギアとフレームの隙間が狭くなりすぎて変速に余裕がなくなる。写真1のような感じ。

いくら万能のM310RDでも、これはきつすぎて、いつも修正を迫られます。なんでシマノってこんな使えない1.85mmスペーサーつけてるのかな。スペーサー外すと調度いいんだけど、スプロケを固定するねじが締まらなくなり、妥協案として薄い1mmスペーサー使ってます。2枚目写真の左がシマノ標準で付属している1.85mmスペーサー、右側が1mmスペーサー。

1mmスペーサーにすると0.85mmだけ隙間が増えます。写真3枚目、左が1.85mm、右が1mmの時。トップギアの時のRDの位置に少し余裕ができてます。これでまともに変速するかどうかは実際に走って確認するしかありません(90%くらいダメな時が多い、その時はもっと隙間を広げる方法を使います)

11速ホイールはいつもここ苦労します。

もうひとつ苦労したのがリアキャリパーの取り付け。このフレームキャリパー取り付け穴がなくて、ピストのフレーム改造するみたいに穴あけからスタート。平行だしてセンターに、埋め込みボルト用の穴は直径8.2mmくらい必要だし結構大変。20世紀のフレームを21世紀レベルにして走らせるというのは一筋縄ではいきません。もっとも簡単にできたら道楽になりませんから、難しいほうが面白い!さそりが走り出すのはいつ??

95%完成。フロントをダブルにするかどうかだけまだ思案中。シュパーブのシングルギアを使いたかったので、つけた、これギアの品質やっぱり違うわ、変速はバッチリ決まった。

カセットフリーのスペーサー1mm化だけで、決まったので助かりました。リアハブにワッシャ入れたりすると、リアホイール、スポーク全ばらしセンター取り直しになるので、できればやりたくない。完組を新品からばらすのは精神的によくないです。

BBは113mmのUN26でラインばっちり!予想通り。元が26×1 3/8の自転車とは思えないほど700Cが似合ってます。ブレーキも5800は効く。元がカンチブレーキだったので雲泥の差、これで21世紀レベルになりました。

あとはフロントダブル化だけ、とりあえずシングルで乗って考えます。

バーテープは明日、気合い充実した時に巻きます。

さそりちゃん、明日、青空へ向かって走り出します。GO!Scorpion!

チップインダブルボギーさん

放っておけばいづれは粗大ごみとして捨てられてしまいかねない自転車にも大いなる可能性が残っているんですよね。

当時(おそらく30年くらい前)と今とでは個々の部品のスペックが格段に違いますから、現行規格の部品で組み上げたら新車のときよりも断然ハイポテンシャルな自転車になっちゃうんですよね。

瀕死の自転車に新たな命を吹き込んで復活させるすることに感動すら覚えます。

私が鈍いのかもしれませんが、CRF(2012)とTANGEの2台(No.2/Infiniti)とRADACを乗り比べても、そこに30年分の差があるとは正直感じないんですよね。

私はカーボンのフレームは知りませんけど、30年くらい前の国産クロモリフレームってある意味優れモノなのではないかと思います。

さそりちゃんは道場長に巡り遇って幸せ者ですよ。

粗大ゴミになるどころか、生涯で最高の走りができるようになるのですから。

自転車に感情があったなら、おそらく泣いて喜んでいるでしょうね。

ヘッドのグリス交換と調整、あと手持ち部品、届いている部品を取り付けて今日は終了。

追加部品届くのは4~5日後です。10月初旬に小学生相手のイベントがあり、その時にお披露目できればいいけど・・・サイクルベースあさひの部品が届くかどうか・・・。5800のキャリパーはバッチリ決まったし、いい自転車になりそう。

マリリンネットさん

Scorpion(サソリ)

今年の蠍座の運勢は、「強い絆で結ばれてきた人たちによって自分自身を取り戻す」

まさにこの自転車は、絆によって本来の、いやそれ以上の高性能になってよみがえるのでしょうね。

一度じっくり拝見したいものです。甦らせているその現場を・・・

トップ505mm シート430mm 重量2.54kg ヘッドパーツがNJS認定TANGE入っていたので、おおぉと生き返らせること決定!さっそく5800キャリパー取り付けられるように改造。

リアエンド120mmを130mmへ。ヘッドも分解掃除必要。元は26×1 3/8なので700Cへ

ヘッドにエビ印のエンブレム(有名なメーカー?)。たぶんクロモリフレーム。つづく。

たぶんTANGE チャンピオン NO5くらいのチューブです。ヘッドみればフレームの格がわかるので、これNJS認定マーク入っていたので、ただ者ではないな。と判断。エンドはシマノ。Y'sRoadはあんまり好きではないですが吉田自転車時代は、なかなか気合い入ってそうな感じです。

トップ505mmだと小学生でも乗れるので、子どもの初乗り体験にいいかな。

3本ローラー乗せて「もがけー」

もう、ほんとゴミ状態で眠っていましたけど僕と出会ったのがこの子の運命の変わり目。

青空へ向かって走り出せ!黄色い、さそりちゃん!

tour-neyさん

>重量的にはカゴを外せば1kg軽くなります。

700cでWHR500くらいにすればホイール周りも1.5kg位?軽くなります。

トータルあと3kgくらいは落とせるかも、でも13kgくらいが限界だと思います。

ってあるので、限界に近いと思います。出来ても、かご取り外しで1kg弱、さらに、ホローテックにしてBBも交換。最後にフェンダー外し&カット位。

13kgで頭打ちだと思います。

バランスについては仰る通り、操縦性が落ちます。。。ただ現状の状態では、リアキャリア等の取り付けは難しいです。さらにリア回りの脱着が面倒になる。。。(もう予算もないです)

最大ではビジネスバッグが入れば文句ないのですが、裁縫なんて(汗)

楽しみー!カンパのクイック、絶対私より年上だろ(笑)おぉ。。。

シマノのアウターワイヤー受けのパーツがあるから、STIか!ロード?クロス?

使う部品がマイパラスと同じでうれしい。。。(8速では最高精度の部品たちですね♪)

>ハンドルを押さえることが難しいです。

<>の形で前乗りしてハンドルを下に押さえます。

>純正が812g 樹脂バスケットが516g

僕の社用車フロントバッグは150g 前カゴは重すぎ、バランス悪すぎなのでやめた。

そこまでして使い意味あるのかな??僕のバッグだと転倒してもぶつけても壊れません。

>車重も14,1-14,0kg

社用車は11.72kg せめて12kg台。

tour-neyさん

道場長、すみません。

以前に坂道の極意を教えていただき、ありがとうございます。

実力試しに 近所の坂道に勾配20%を発見!チャレンジしました。

登りきる手前で、ハンドルを抑えられず、ウリィー。コースアウト。

もう一回坂を降りてチャレンジ。引き手で前輪浮き危な!ハンドル押さえれない(汗)無理矢理登りきったけれど。

そこで質問:引き手は分かってきたのですが、ハンドルを押さえることが難しいです。

BBに向かって引けてないからですか。サドルに乗ってるからか(一応前乗り)。

(御堂筋ダッシュは踏み足になってるから、まだ使えない)

あ、心肺機能は弱いので、息上がってました。やっぱり踏み足だ。。。

暗いので分かりづらいですが、取り付け部のワイヤーがもげました。

いつかのサイクリングで、風に倒されそうになったマイパラス。うっかりかごを掴んでしまい、破損。ものの1年半の寿命でした。(もっと使えたのになぁ)

という訳で、購入予定のバスケット→http://www.cb-asahi.co.jp/item/76/29/item100000032976.html

明日買うか。。。持ったら軽いので決定。

かご交換の感想。

カコブラケットをひっくり返すためだけに、ヘッド調整、前後ブレーキ開放して。。。面倒臭すぎる。(仕事帰りにはやりたくないものである)そんなこんなで、取り付けました。

げぇ、ダサい。

重量は 純正が812g 樹脂バスケットが516gでしたので、約300g軽量になる。これで、車重も14,1-14,0kgまでになった。(ママチャリの重量なのか?)

職権利用の為、安く買ってます。本当は道場長おすすめの樹脂バスケット、MonotaROアルミバスケットにしたかったのですが。。。安さで負けた(;´д`)

欠点、かごブラケットは反転させると、かごと密着して付きません。曲げたりして付けないと出来ません。さらに、ブラケットの向きを純正のままだと、超浅いかごしか付きません。(曲げるの苦手なので、今回はそのまま付けた、恐らくダサい感覚は、取り付け角度が悪くて見映え悪いからだと思う)

かつてのロードマンさん

先日M-501を整備しました。リアスタンド、キャリアについてご報告です。

①昭和インダストリーズ外装正爪両立スタンド W-2 外装正爪両立スタンド 昭和インダストリーズ

>問題なくつきました。ディレイラー後ろのシフトケーブルおよびネジが当たらないか不安でしたが、うまい具合にスタンドの外側に逃がして取り付けすることができました。

②昭和インダストリーズ ロングキャリア ダボ止め クラス27 RC-63a ロングキャリア ダボ止め クラス27 昭和インダストリーズ

>こちらは残念ですがダボ止めしようとするとダボ結合部からキャリア面に至るステー(当キャリアの)についている補強ステーが泥除けと当たってしまい、シートピン固定にしようとするとピン直径が太すぎてそのままでは使用できませんでした。

現物合わせが原則ですが、通販でチャレンジする方の参考になれば幸いです。何より軽い+シートステーが立ったママチャリの利点を生かしたM501を紹介してくださっただけで幸運です。また追加の報告があればさせていただきます。

ディープインパクトさん、今度のサイクリング会は遠方でもあり参加できませんが、事後報告等お待ちしています。こちらでも鶯がこれでもかと鳴いています。男としては応援しつつ、心に染み入るものがあります(笑)。日本ですから四季を感じないのはもったいないことです。ROMでも楽しみにしているものが相当いると思いますから、ぜひ安全+楽なサイクリングの極意とともにアップをしていただければ幸いです。

tour-neyさん

skogen さん、ありがとうございます!

ご紹介のスレ、チェックします。機材ではもう文句言えないので、頑張ります。

ギア比だけはちょっと気になったので。。。焦らぬよう、走ります。

skogenさん

焦らず1年ぐらい走ってれば、中距離は普通に走れるようになりますよ。M501で中距離を走るって、それだけでも大変な感じがします。

機材の話になってますが、機材によるパワーロスは小さいと思います。タイヤやホイールの差は大きいですが、それでも5%も無いんじゃ無いかな。駆動系はせいぜい1%ぐらいでしょう。

心肺能力を上げるのは時間が掛かると思います。3ヶ月で5%も上がれば上出来じゃ無いでしょうか。筋持久力も同じような感じ。私の場合、頑張って4%ぐらいでした。年齢に依るかな。^^;

坂道は体重に対してどれぐらいの力を出せるかです。

私の計算では、体重だけで登ることができる坂道の斜度は大まかに1/(2πG)です。Gはギア比。例えばフロント50T、リア19Tだとギア比は2.6で、斜度6%ぐらいの坂を登ることができます。

もし、上半身(背筋と腕の力)を使って体重の50%ぐらいの力をペダルに乗せることができれば、登ることができる斜度も50%増しになります。上の例だと9%の坂まで登ることができる。これ、私の実体験にも合ってます。

視点を換えると、ギア比ってとても重要なんだと思います。

tour-neyさん

最近 中距離走ると不安になるので、相談します。

700cになりギアを変更してます。CS-HG51 8sですが、最大ローギアが32tです。

精度が良いということで迷わず購入しましたが、重い?メガレンジは34t、今は32t。(フロント36t)

きついわけではないものの、失速したらアウトか?

皆様はこのギア比はどうですか?乗り方次第で解決ならこのままの予定です。

参考重量14.3kg

宜しくお願いしますm(_ _)m

道場長、ありがとうございます。

よかったです、交換しないで済んだ、、、心肺機能は確かにそうですね!

息が上がらないように、マイペースにゆっくりしていきます。

手の形は通勤で練習して、少し出来るようになった?かな(笑)

坂道を坂と思わず登りたいですね。心肺能力ってどう鍛えれる、、、宿題ですね、頑張る(笑)

tour-neyさん

飛んでるNさん、ありがとうございます!

嬉しいです。本当にママチャリの姿!綺麗にまとめてますね ゚ ゚ ( Д )励まされました。両立スタンドは難しいですね( ´~`)一般車用ですと干渉しますし、ダブルレッグスタンドは、微妙ですし。。。多分手持ちの使えないスタンドはコレだったとか?!

キャリアもついてて、私のより実用的。先輩方には本当に頭上がりませんm(_ _)m

忙しいにも関わらず返信下さり、ありがとうございます!

まだまだ煮詰めていきます!

飛んでるNさん

N501全景。ほどよく汚い(笑)。 リア8s化。クランク170mm化。フレーム以外ほとんど交換。形はママチャリを維持。 マグボーイのリムドライブ。ドロヨケとタイヤのクリアランスは10mm位。 リア周りはこんな感じ。両立スタンドにしたくて試行錯誤中。

Nです

tour-neyさん、頑張っていますね。

私の501は、ママチャリの姿を保ちたくて、以下にこだわりました。

・ドロヨケ

・チェーンガード

・リアキャリア+買い物カゴ

・ママチャリによくある鍵

・クイックではなくナット止めのハブ

・ホイールは700Cの手組

最終的にはリアブレーキのキャリパ化は断念して、いまの状態に落ち着いています。

道場長から「完成が汚い!やりなおし!」と言われつつも、そのまま突っ走ってます。

ゴメンナサイ。

屋外駐輪2年弱が経過し、程よい位に外観が汚くなっている(でも回転系はスムーズよ)

ので、気軽にスーパーに行ったり、最寄駅に駐輪することができます。

耐久性は箱根の下りも経験した感じは、特に不安はありませんでした。

ギヤ比は、フロント36T(クランク長170mm)、リア11-34T(8s)で25km/h位が気持ちイイ

感じに仕上げています。

いまの課題は、買い物をして前後のカゴに荷物を満載するときに、片支持スタンドだと

安定しないので、両スタンドにしたいところで試行錯誤中です。

(すでにスタンド2個を無駄にしてます;爆)

かつてのロードマンさん

tour-neyさん

いいスレッドの紹介など、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

販路などもあるでしょうがもしM-501の重装備版が市販されていれば、一般的な自転車としてのスタンダードになりえたのではないかと思って、作り上げてみようと思います。

取り急ぎお礼とさせていただきます。

tour-neyさん

安くて、軽くて、Qファクターも狭い(フロントシングルギア)もが一番では?と思います。

ぶっとんだ例えでは、こんなのです。

http://www.cb-asahi.co.jp/item/72/29/item100000032972.html

おすすめしてはいません、無駄なものが付いてないのでチョイスしました。フレームのセンターは不明です。いつも販売だけで、子供車の修理はほとんどないので、経験値がない(^_^;)(パンク位でタイヤ交換なんてまずない!)

タイヤ交換の前に新車が多い。(24-26インチは交換あり得ますが)つまり長くは乗らないなら、最低限の性能でいいということです。その情報はこのスレで得れるはず!

同じシリーズの幼児車はコレですが、何もないので、整備極めて乗れば十分?(笑)

http://item.rakuten.co.jp/cyclemall/100000032973/

蛇足失礼しました。

tour-neyさん

あ、あとリアキャリアと両立スタンドの話ですが、これはファミリー。シティという車種の違いからくるものです。

ファミリー(車)は、婦人車またの名をママチャリといいます。

シティー(車)は、軽快車となります。

ファミリー 低速 平坦 ゆっくり 短距離 楽な姿勢

シティ 少しスピード出る 長距離 坂上り易い(力いれやすい)

荷物を積むのは、買い物向けのファミリー車です。

だからキャリ、スタ仕様なのです。

ブリヂストン アルベルトもシティなので、キャリスタは別売りです。

道場長、こんばんは。返信ありがとうございます♪

下田さん、ご存知で、、、私は写真でしか知らないですよぉ。

泥除けステーについては前は問題なし。後ろが問題。工夫します。(方法見つかり次第、インシュロックで固定、ヘラーマンさん待ってて(笑))

まだ短距離での運用です、本領発揮は長距離ですね(^_^;)

転がし出しは軽くて楽です。(26インチ)いままで出だしは、踏み足に頼ってましたが、普通に加速します。しかも早い。

中速域はギアを上げていくと痛感します。ケイデンスが伸びるので、どんどん変速してた!短距離移動でアベレージ1km/h向上です。

坂道

一番体感した!11-32tなので、28で走ったら、そのまま上りきろうとするm501。途中、歩行者とすれ違うために、歩くスピードに落として32tにしたら加速する!メガレンジ時代は再加速はしんどいので、驚き ゚ ゚ ( Д )

普通に走っているつもりでも、加速が暴走して困ってるくらいです。

ローラー上とは言え、60km/hを越えてしかも、まだトップギアを使ってない。

恐ろしい変身です。

最初加速が怖くてブレーキかけてしまい、さらにbr-5800であることも忘れて、効きにもっとビックリしたのは、恥ずかしかった( ̄▽ ̄;)

因みにbr-5800なのは自転車がM501にブレーキが105(回文っぽいなぁ)。ただそれだけのため。。。別名m105(笑)

本当に「M105」名乗るには、11速に。。。絶対やりませんけどね。

かつてのロードマンさん

tur-neyさん、tukubamonさん、ディープ・インパクトさん

皆さん情報ありがとうございました。後キャリヤ(鉄)と両立スタンドは重量増になってしまいますが、一般人(我々は一般でない??)にとっては当然のスペックでもあり、M-501が最初からこの仕様だったら、、、と私自身は思ってしまいます。

少し横道にそれますが、私も子供用にZIT2020を買いましたが、いい自転車だったようです。そのあとZIT2422を買ったのですが、これは装着タイヤが太くて角ばっており、苦労して購入した細いタイヤに替えて初めてましになった感じでした。ただ以前の2020ほど乗ってくれません。やはり前後異径はよくないのかもしれないと思いました、、、フォークを22インチ用に替えようにもバランスがどうなるのかわからないのと、入手自体が困難という感じです。

海外通販ですとフロントギヤがシングルでよさそうなものもありますが、20インチから26インチまでの間のサイズで、日常からサイクリングに適した自転車というものは探しても迷ってしまいます。M-709かM-501位が乗れるまでないのかな、と思ってしまいますが、、

ママチャリのスレッドで申し訳ないですが、よろしければいい知恵があればいただければ幸いです。

tour-neyさん

使ってくと曲がりそうな感じ、一番の失敗 泥除けステ―まで届かん( ノД`)シクシク… ブレーキシューが届かないので改善の余地あり。もっと削る。 クイックは何も噛まさないのが一番、痛感。

失敗を晒します。不器用な人は頑張ってもこのクオリティーです。写真を余すことなくアップしますので、器用な人以外は、改造を避けるように忠告になれば幸いです。

リアセンター詰めれず、泥除けに当たる… 変速はもっと追い込みます。現状でもいい感じ。 まだシフターが7速、交換必須。ようやくクラリス付けました コレ、アップすると問題になるか?(場所が)削除するかも

tukubamonさん

かつてのロードマンさん

私の501は両立スタンド、リヤキャリヤとも昭和インダストリーズというところのものです。

CBアサヒでも、イオンバイクでも置いてありますので、メーカーとしてはメジャーなのかも。でも、モノタロウの方が安いです。

商品名と型番です。

外装両立スタンド W2

リヤキャリヤ RC-6H

リヤキャリヤはダボ止めを買いましたが、対応重量が18kgまでなので、チャイルドシートは設置できません。チャイルドシート設置予定であればシートピン止めRC-27H

取り付けは比較的簡単です。

リヤのハブねじに余裕があるので緩めて取り付け、締めるだけです。

悩んだら投稿してください。

tour-neyさん

かつてのロードマンさん。こんばんは。

リアキャリアは基本的に現物合わせです。その上で説明します。

まず、タイヤサイズ、取り付け方法です。

取り付け方式については、ダボ止め(M501はこれ)、シートピン止め(婦人車はだいたいこっち)

サイズについては、ノーマル、低床フレーム用と2つあります。

両立スタンドは、正爪(だいたいのママチャリはコレ)、逆爪(クロスバイクとか)

そして、外装変速用とシングル・内装変速の2つあります。

固定方法。

原則として。フレーム→スタンド→右のみディレーラーガード→泥除け足→リアキャリア→ワッシャー、ナットです。

内装変速機は、スタンドの次に回り止めワッシャーがあり、ローラーブレーキの位置を合わせないとつきません。シングル、6段は非常に簡単に付きます。頑張ってください。

道場長へ。

スプロケットをHG-51 11-32tになりましたが、、、

何コレ( `Д´)/

変速調整滅茶苦茶簡単。自転車屋レベルは2分位?シフターを7→8速にしてないので、あくまで暫定セッティングですが、スムーズ。

ローがメガレンジ34→32tなったので、チェーンが長めになったから?

まぁ、7速シフターなのでローギアに入らないけど、これは後回しです。

スプロケットの重要性を痛感。

あ、リアブレーキ忘れますね、はい、付けます。明後日に。。。

かつてのロードマンさん

tukubamon様 皆様

よろしければ501につけた両脚スタンド、後キャリアの種類等を教えていただけないでしょうか。

この二つがあると便利なのですが、、、固定方法などさらにあれば、よろしくお願いいたします。

P.S. こちらでRS21,ルビノプロやviperをお勧めされているのをみて、使用してみましたが本当に交換前と別物になりました。ありがとうございました。

tour-neyさん

beeシュリンプさん、道場長ありがとうございます。

精密用やすり探してみます。

最後の難関、リアキャリパー取り付けです。

写真添付。L金具で取り付け予定で、もうついてます。ただ明らかにアーチが届かない。ホイールはめたら泥除け干渉するまで、前にに突っ込んでも、届かない(ぎりぎり)。(このときリアディレーラーはフレームから外してぶら下がってます。爪の最奥まで突っ込んだ状態です)

あと4㎜下げれれば!!ですが…策を練れません(-_-;)

35㎜のL金具を追加購入したものの、シートステーにある、泥除けステ―を削らないと下がらない模様です。

削って支障ないのか?フレームの中ではあまり負荷のかからない箇所とはいえ、制動力をこれから受け止める場所でもあるので、恐怖です。

コメントお待ちしてます。

ステーの窪みとL金具の穴が面一の状態です。もっと下げたい! 裏から、削って問題ないのでしょうか??

キャリパーは外して撮影。撮影角度等要望ありましたら、お答えします。

道場長、ありがとうございます。

コメントにあったように、金具にもうひとつ穴を開けてみます。もしこれで付いたら、打ち上げサイクリング行ってこよう。

ダメならまた考えればいいですし。

じっくり試行錯誤します。これ以上お金はかけれないけど、時間で勝負。

れ、レンタル工具。。。借りなきゃ。。。(使用料100円、安い!)

st162cさんありがとうございます。

泥除けカットはしませんでしたが、切れ込み入れて曲げておき、干渉を回避してます。切れ込みが無惨にも目立つ。見た目は悪いが、そんな余裕なくて(^^;)

きちんと修整します。情報ありがとうございますm( _)m

ちょっとレビューします。フロントホイールのみ、700c、リアホイールデフォルト。

アベレージスピードは変化なし(涙)体感速度2-3km/h向上。向かい風、追い風でも速度落差が少ない気がする。

ハンドリング

回頭性の向上。早めにイングリップを取れる、思い通りのラインで走れる。路面追従性の向上。バンピーな路面でも、跳ねずについてくる!

砂利道でも安定、これはすごい!シンコータイヤは明後日に向かうので、26インチcstにしたけど、それと比較しても全く劣らない。

欠点

路側(排水溝)と道路の境で走ると、挙動が乱れて不安定です。後輪はクリアしても前輪が境目でズルズルと滑ったりする。破綻して落車の危機までは至らない、粘るんです。

走るスタイルの変更

MF TZ30でずが、1-3(巡航で4)速が常用ギア。しかし前ホイール交換だけで、1速重いギアを使うようになりました。

加速感は変わりませんが、速度上昇が20km/hまで続く、緩やかながら。。。

変速もそれに合わせていくとよい。立ち上がり加速の違いは、正直分かりませんが、速度と共に効果がジワリとくるイメージです。

ざっとこんなところです。リアホイールは明明後日します。それまでは、ハーフ(?!)M501で通勤。

beeシュリンプさん

オススメと言う訳ではないのですが、私がotomoのエンド削るのに使ったのはチェーンソウの目立て用の丸ヤスリの4.8mmです。なぜ4.8mmかと言うとそれしか持っていないからです、柄は父の自作だと思う。

下のリンクとはメーカー等違うとは思いますが上げときます。

http://store.shopping.yahoo.co.jp/moritool/OREGON-YASURI-48.html

tour-neyさん

カゴ、凄くバランスが良くなりましたね( ^∀^)タフな相棒になりそう♪

それにしても、かご大きい!大きいかごほど破損するので、気をつけてください。

仕事ですと大きいモノほど、破損具合が悲惨です。

BSの通学車のかごが小さいのは、訳あり(゜ロ゜)ここだけはBS褒めます。

小ネタ

BS アルベルトの純正のかごは、なんと!7000円位した!かごのお会計して驚愕。。。

もう 昔のBSにはなれないのかな。

他のパーツも、、、ううん。。。頼むよホント。

大事なこと忘れた!!

シンコータイヤです。

シンコーはゴム質が悪く、異物拾いやすいです。おまけにチューブも、やわで、へなへな。修理してビックリ ゚ ゚ ( Д )

グリップについては、舗装路は問題なし。但し、砂、砂利が混ざった瞬間に最悪です。アイスバーンのよう、アンダー、オーバー勝手に出て、明後日の方向に走って行きます。

時速10でも20kmでも同じです。

これのおかげで、車に轢かれるか、畑に突っ込むかになり死にかけました。奇跡的にグリップして、曲がれて助かった。゚(゚´Д`゚)゚。家に帰って、即タイヤを注文したのは、言うまでもありませんけどね!

はいっ失敗。105キャリパーがデットストック入り!

道場長の

〉難易度が高いからやりがいがあります。

とのことで、粘ってみます。今日はフロントの700c変更です。エンド幅は5mm足りず、フォーク広げて挟むようにして装着。案の定センター出てませんでした。そこからやすりで。。。

注意点、

1.5800ブレーキはアーチが足りませんでした。左アームがタイヤにこすりそう(怖)

→やすりで爪を深くします。これは明日に持ち越し。

2.泥除け干渉 ニッパーで切れ込み入れて、フェンダーのアールをキツくしました。奇跡的にに回避できた( ≧∀≦)ノ

前から下ごしらえした部分は、フォークのブレーキ穴を拡大。(8.5mm)もひとつ、泥除けのブレーキナットと共締めする所の穴も。(薄い鉄板なのでドリル使ったら曲がっちゃった!ということでやすりがけ、ブレーキの枕頭ナットがギリギリ収まるまで削る)

家まで試走。

フロントだけなので、走行中は変化なし(涙)乗り心地も変わらん。(RS21 ルビノプロ3 23c 五気圧)

誤算。

マグボーイが届かない( ̄▽ ̄;)取り付け位置を目一杯上に。ギリギリOK

かご足はクイックで閉めて、泥除けの足は、結束バンドでフォークに固定。こちらは後程、インシュロックに変更必要。騒音ひどくて固定位置工夫必要です。(明日やります)

問題のリア。できそうもないけど、ロードバイク持ってないのに、パーツだけあっても勿体ないので意地でも突っ込む!

★もしやりたい人がおりましたら、コメント下さい。分かりにくい所は突っ込みお願いします。(まぁいないと思うけど、何年かしてやりたい人が現れたら喜んで情報提供します、私もそうでしたから載せさせて頂きます)

当たっとるがな。

1日削ってまだ干渉中。。。左アームのシューはまだ当たってる。

センター出しても変わらないし、キャリパー狂ってるんじゃない?この写真は少しセンターずれてます。爪を深くしてる途中で日がくれたので強制終了(涙)

シューがタイヤに当たっとる!

相談ですが、削れるやすり、教えてください。ごりごり削って、脱落防止ワッシャーの穴まで削りますから、お願いします。(削れ過ぎるくらい切れ味?欲しいです)

1日使って、2.5mm

しか削れないのは腹が立ちます。おかげでフォークはボロボロ。フォークだけ10年以上の年期が入りました。リアホイールだってあるのに、終わんない。

今回は逃げずにやりますが、もう二度とやりません。やったわりに、効果が微妙っぽいので。(フロントホイールは700cなのに、なんも変わらないし。骨折り損に近いかも( TДT))

メガレンジの効果は抜群でしたが、700cはメガレンジ以下の効果は勘弁してぇ( ; ゚Д゚)もうお金使い果たしたよ。買い直し出来ない、追い込まれました。

tukubamonさん

外したヘッド部 完成形通学スペシャル

tour-neyさんの指摘に従い、かごの取り付けブラケットをひっくり返しました。

かごの位置なんか全然考えなかったけど、確かにフェンダーとのクリアランスが無いね。

ひっくり返すとかなり余裕があるので、上端部が水平になるようセットした。この方が美しい。

ありがとうございました。

ブラケットを外すならついでにヘッドもバラして状態を確認。

リテーナーにグリスは乗っているので、普通に使う分にはこのままで良いんじゃないかな。

粘度の高い透明のグリスだけど、もちろんウレアグリスに入れ替えて組み立て。

締め付けトルクが分からないけど、ガタつかない程度に締めれば良いのかな?

息子は大変気に入ったようで、今日も休日授業に乗っていった。

これでわが家には4人家族で6台の自転車…私がいないときにパンクしても大丈夫。

道場長

鋭い…振れ取りまだやっていないんです。

子供がいつもいない(自転車が無い)のでホイールまで触れない。

GWにやりますね。

振れ取りもですが、触った感じスポークテンション弱くないですか?

基準が分からないけど。

ヘッドは締めすぎるとコーナーでふらつくんじゃないかな、オートバイがそうだった。

ガタが出ないギリギリのところですね。いつもの事ながら難しい。

>お父さんの愛がこもってますね。

本人は感じていませんね。

完成するまでに乗らせた代車、早速パンクさせてきたから。

バルカーノを開封する良いきっかけにはなったけど。

典型的リム打ちだよ。

tour-neyさん

tukubamon さん お疲れ様です。

かごですが、かごブラケットをひっくり返して取り付けできませんかねぇ?

私のは少し角度がついてて、ひっくり返すと、ちょっと隙間できるかな。。。と思いましたけど。

もうされてたら、本当にすみませんm(_ _)m

蛇足、失礼しました。

重量軽い!Σ( ̄□ ̄;)と思うのは私だけ?仕事してると、20kg以下なら軽いわぁ。。。てなるからかな?

昨日、ヘッドパーツのオーバーホールしました、700cに向けて整備。ホイール以外はもう届くはず。

ホイールは下旬( ; ゚Д゚)それまでは作業できん( TДT)

tukubamonさん

通学スペシャル17.8kg

M501完成しました。

学校の規定により両立スタンド、リヤキャリヤ、前かご装備。ライトはLEDマグボーイ

重量は17.8kg。まあ仕方ないね。

リヤキャリヤの件はボルト一つくらいどうでも良いのだけど、アマゾンマーケットプレイスではバッタもんも扱っていて、販売店は何も対応しない事もあるという注意喚起です。

ナットだけ入った袋をホチキスで止めてあって、ボルトが無いなんてあり得ない。

不良品を販売しても何も対応しない店でした。

今回は他の物も買って、送料無料にするため、あえてアマゾンで買ったのに残念。

今その店はキャリヤ扱っていませんので大丈夫ですが、同じ物はモノタロウの方が安いし、ヨドバシも扱っているからそちらの方が良いでしょう。

完成したM501はやっぱり重い…かごやキャリヤを付けていないときの方が全然走ったね。仕方ないけど。

あと、タイヤはシンコー、デミングL/L…

以前使った事のあるタイヤだけど、3年もたないからある程度のところで交換準備しておかないと。