最新トピック

170

5 秒前

ライトの話 5 秒前

6

3 日前

26×1.5リム割れの修理 3 日前

31

8 日前

自転車修理に挑戦 8 日前

3

8 日前

RS21の玉押さえ交換 8 日前

41

12 日前

105も20万円超 12 日前

161

13 日前

年間走行距離 13 日前

158

16 日前

おしゃべり塾 16 日前

14

25 日前

僕の自転車半世紀の記録 25 日前

0

26 日前

自転車道場目次 26 日前

41

26 日前

京奈和自転車道を走ろう 26 日前

32

26 日前

バーテープ&グリップ 26 日前

5

26 日前

【解決済】ヒルクライムにパワーメーター導入を検討 26 日前

13

26 日前

口呼吸はぜんそくの元!鼻呼吸で走ろう 26 日前

1

26 日前

カーボンは持続できない材料 26 日前

101

29 日前

フォーク&ヘッドの整備 29 日前

54

30 日前

韓国も自転車天国だった 30 日前

15

1 ヶ月前

自転車購入相談 1 ヶ月前

7

1 ヶ月前

太陽誘電FEREMOの研究 1 ヶ月前

5

1 ヶ月前

自転車で行く「おいしいお店」 1 ヶ月前

286

1 ヶ月前

マイパラスM501製作 1 ヶ月前

92

1 ヶ月前

パンクの話 1 ヶ月前

164

1 ヶ月前

**イチ広場 1 ヶ月前

17

2 ヶ月前

【解決済み】フレームジオメトリーの見立てをお願いいたします。 2 ヶ月前

103

2 ヶ月前

チェーンの話 2 ヶ月前

499

2 ヶ月前

タイヤ&チューブスレッド 2 ヶ月前

2

3 ヶ月前

レーサーパンツの修理 3 ヶ月前

4

3 ヶ月前

日本縦断 3 ヶ月前

98

3 ヶ月前

ディスクブレーキロードバイク 3 ヶ月前

10

3 ヶ月前

老人用自転車 3 ヶ月前

379

3 ヶ月前

安物買いのいい部品たち 3 ヶ月前

11

3 ヶ月前

お薦めのドライブレコーダー教えて 3 ヶ月前

458

3 ヶ月前

ロードバイク 3 ヶ月前

23

3 ヶ月前

工具の話 3 ヶ月前

0

3 ヶ月前

関西万博への自転車道 3 ヶ月前

2

3 ヶ月前

ツアー・オブ・ジャパン 3 ヶ月前

23

4 ヶ月前

自転車に使うお金が減った 4 ヶ月前

116

4 ヶ月前

ヘルメットの話 4 ヶ月前

240

4 ヶ月前

プルミーノ 4 ヶ月前

106

4 ヶ月前

社用車製作 4 ヶ月前

4

4 ヶ月前

自転車は何歳まで乗れる?? 4 ヶ月前

2

4 ヶ月前

スキルのない人は難しいのが好き? 4 ヶ月前

311

4 ヶ月前

GIOS ミストラル 4 ヶ月前

11

4 ヶ月前

お奨めの自転車音楽 4 ヶ月前

3

4 ヶ月前

4月19日アースデー2025inなら 4 ヶ月前

394

5 ヶ月前

完組&手組ホイールスレ 5 ヶ月前

419

7 ヶ月前

Basso Viper 7 ヶ月前

161

7 ヶ月前

クロスバイク 7 ヶ月前

4

7 ヶ月前

バルブに穴が開いた。 7 ヶ月前

15

8 ヶ月前

自転車道場入門 8 ヶ月前

63

8 ヶ月前

3本ローラー1000mTT道場 8 ヶ月前

鶏 泰造さん

skogenさん 水を差すような書き込みですいませんね(^^;。

実は私も、ずっと昔に似たようなことをやったことがあって、出てきた結論が「体格だけでは何もわからない」だったんです(^^;。私も機械設計出身なので、数値で理想を出したい思いはあるのですが、ほかの機械に比べて人間が占める要素がはるかに大きい自転車となると、柔軟な要素がありすぎて、収拾がつかなくなっちゃうんですよ。

以前にも書きましたが、私は学生の頃、ツーリング系のビルダーさんの丁稚をしていたことがあります。その師匠は、オーダーを受ける際に、お客さんと必ずサイクリングに行くんですよ。それで、乗り方の癖を見て、今のフレームの不満点を聞いて、そのフレームのスケルトン(ジオメトリー)を参考にして修正を加えるんです。

初心者の1本目として受けることもあったのですが、そういう時も、乗れるサイズのフレームを用意して、一緒に走ってフォームを見てからスケルトンを引いていました。

だから基盤にすべきセオリーはあるにせよ、「現実」からアプローチするのが、理想を手にいれる近道なんじゃないかと思うようになりました。

オーダーするにしても、指定した寸法通りに作ってくれる人と、自分のノウハウを曲げない人がいますので、skogenさんの要望に応えてくれるビルダーさんをうまく見つけてください(^^)。

skogenさん

まとめてご返事

> kino99さん

ブログの方、いつも楽しみに読んでいて、参考にさせてもらっています。書き込みを頂いて、有難いです。

危険性で規則が変わったという話、参考になります。少しだけ競輪フレームを見る機会はあるのですが、見ているのがオーソドックスなフレームのせいか、規則による影響には気付きませんでした。

フレームに流行りがあるというのも、大変に興味深いです。迷いや、揺らぎがある中で選手の方たちもフレームのジオメトリーを決めているんでしょうね。

> チップインダブルボギーさん

今回の作図で、私自身が胴長短足だったことが明白となりました。中学生の頃から分かっていたことではありますが、数字で分かると、逆に冷静に受け止めることができます(笑)。藤井の式が出されたのは1960年ですから、私の作図例は古い日本人向けのスケルトンとなります。今の若い人は手足が長いので、トップチューブからすると大きめでも乗れるのかも知れませんね。

> まー君&ももちゃんパパ!さん

BB下がりが掛かりに大事という話、私もそう思います。紹介されたブログの説明は良く分かりませんでしたが(笑)、良いヒントになりますね。

実は後ろ三角の形を決めている時に変形方向の向きが形状で変わることに気付きました。トラス構造の説明で必ずでてくる話なんですが、△の上の頂点に水平に働く力で三角は変形し、構造バランスで変形方向が変わります。これがリアエンドで起こっていることなんですが、その向きは微妙で、リアエンドの上下から前方向にずれるのか、後ろ方向にずれるのか、計算しないと分かりません。

全身でペダルを踏んで変形させたチェーンステーが元の形に戻る時、それを推進力に戻せるかどうかは、リアエンドの変形の仕方に掛かっているような気がします。頭の整理がついたら、考えてみたい課題の一つです。それと以前に書き込んだ共振周波数はいちおう計算してたんですが、推進力に対して意味ある結果とは思えなかったので放置してます。

> クオリア44さん

フレームのジオメトリー表記と実際の寸法の違いは知ってますよ。測るのがとても難しいことも知っています。比較的簡単な方法は、それこそkinoさんの日記に紹介されていたレーザー測長器があります。自分で言うのもなんですが、写真でぱしゃっと撮影して寸法を出すのは誤差がとても大きくて、当てになりません。

あと、競輪の規則ですが下記のサイトにある「自転車の検査の要領」、4-14項にはっきり記述されています。サドル位置で規制されていると思わなかったので、これがフレーム形状の規制になるのに気付きませんでした。競輪は公営ギャンブルなので、お役所仕事的な曖昧さは少ないと思いますよ。車券買う人のお金掛かってますから。

http://www.keirin-autorace.or.jp/regulation/

鶏 泰造さん ご指摘ごもっともです。

作図は思考の遊びですが、この手の図面遊びって好きなもんで。。。私自身は分かった気に少しなってます。^^;最初の図面は描けるにしろ、そこからいろんな条件を盛り込んで、修正するとなると、高いセンスと経験が必要だろうと思います。ただ、意外と少ない条件で最低限のスケルトンは決めることができるもんなんですね。で、結局のところ、綺麗なフレーム、というのが大事なんですよね。

それが分かるかどうかは、天性のものがあるように思います。

私は自分で描いてみて、後ろ三角の形状の崩れに気付いたくちなので、素質無しです。じゃあ、なんでこんなことやってるかと言うと、3年後にオーダーする予定のフレームについて、自分なりに何らかの基準を持っておきたいというのがあります。今の状態だと、何を尋ねられても、そこ適当にお願いします、となっちゃいそうです。

たぶん一番大事なのは、乗り手の身体の使い方なんでしょうね。そこまで盛り込んでもらったフレームが欲しいなぁ。大いなる願望です。^^

鶏 泰造さん

思考の遊びとしては面白いですけど、幾何学的な作図だけで、真実に近づけるかなぁ(^^;。

例えば「膝がペダルの鉛直線上にあれば体重を使ったペダリングがしやすい」という前提条件ですが、「体重を使ったペダリングをするシーンが、ライディングのうちどのくらいを占めるのか」とか「体重をかけるには、膝よりずっと後ろにある重心位置を前に持ってこなければならないはずで、「じゃあその時だけケツを前に出せばいいんじゃない?」という話にもなりますし、引き腕の反力を利用することまで考えると、なおさらややこしいことになってきます(^^;。「バックを詰めたいから(タイヤが干渉しないように)シート角を立てる」という設計が行われることもあるし、後ろ三角の形状崩れにしても、シートステーの溶接位置だけ下げればクリヤできますから、それが制約条件になることはないでしょう。

中野さんのバック角は75~6度じゃなかったかな? ずっと前に赤坂で実車を見ましたけど、違和感を覚えるほど立ってはいなかったですね。理由も「踏み込みやすい」というより、巻き足をうまく使えるようにということだったんじゃなかったかな。あと中野さんもケツ上げてダッシュはしましたよ。ただ、脚質と戦略から、ある程度スピード(ケイデンス)が上がってから仕掛けるのがほとんどだったから、立つより座ってた方が効率が良かっただけじゃないかと思います(これも巻き足のうまさと関係ありそう)。

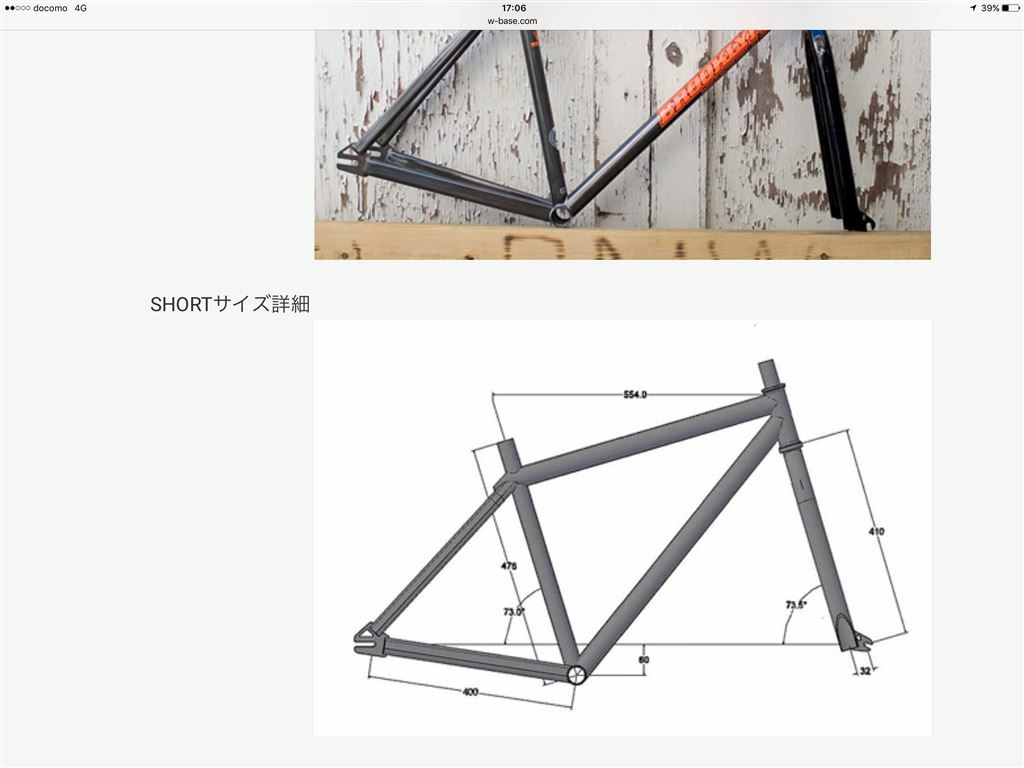

>僕的には、ハンガー下がり小さくてシート角度74度、リアセンター400mm位のフレーム探してます。

じゃあこれですね。私も試してみたい(^^)。

http://www.takizawa-web.com/shop-frame17/harp/gf330.php

クオリア44さん

トライアスロンやTTでは、画像の様な先端を切り詰めた形状のサドルを仕様します。

着座位置が限りなく先端部ギリギリなので、ジオメトリーがシートチューブ角が表記よりも相当に立ってるのと実質的に同じ事になります。無理に換算すれば、限りなく90度に近づきます。

座面は基本的に前下がりで、サドルと接触する体の、何か、とサドルとの圧迫を避ける為に、何と左右のどちらかにサドルのセンターを振るというセッティングをするのが基本だそうです。

また、使った事のある人なら誰でも分かりますが、中央部が大きく窪んだ形状のサドルのセラSMPでは、セッティングの際の上下角度に大きな幅が想定されているのですが、僅か、0.5度の半分の更に半分程度の角度が変わっただけで、しっくりくる着座位置のポイントがcm 単位で移動します。

という訳で、サドルの仕様次第出絶大な影響が出るので、角度表記だけでは、ポジションの比較は簡単には出来ません。更に誰も知らないでしょうが、そもそもジオメトリー表の角度表記は現物のフレームとは違います。ジオメトリー表が間違ってるのでは無くて、慣習的な表記の仕方と製造上での精度確保の、限界の為です。

僅か0.5度でヘッドチューブ角の変化で操縦性の一応の指標のなるトレール値が激変するのを、早見表で確認出来る。また、シートチューブ角の僅か1度の違いでサドルの固定位置が1cm程も前後するのは、誰でも分かると思います。しかしながら、この数値の表記の刻みは、必ずo.5度です。

その刻みで設計、製造されてる訳じゃ無くて、煩雑さを避ける為に、近似値として、その刻みに表記を合わせているだけで、現物の角度は違うのです。私は以前から薄々知ってたのですが、確認出来たのは、セレーションの組み合わせで角度調整する機構のサイドクランプの角度調整の刻みが0.5度単位のシートポストで前述のセラSMP のサドルをシートポストごと同じ筈のシートチューブ角の別のフレーム間で交換したらば、片方はてんでセッティングが合わなくて乗れない事態が発生したので、この表記の限界が判明しました。

数値は、精密な専用治具が無いと測定出来ませんが、違いは確かです。

ところで、競輪フレームのシートチューブ角の規制は、数値としては明記されていません。サドルとの位置関係の表記も有りません。私が記事を書く前にも、それからも、公開されてる公式文章を何度も確認しましたが、有りませんでした。本当に規制されてるならば、目的の為の手段の拡大解釈として、謂わば窓口で規制されてる様です。生活保護の手続きとか、公務員の常套手段ですね。

まー君&ももちゃんパパ!さん

後ろ三角と同時にハンガー下がりも、かかりには大事なのかなと感じてます。

ハンガー下がり大きいのは、ダウンヒル安定マシン!

ハンガー下がり小さいのは、ヒルクライム加速マシン!

僕的には、ハンガー下がり小さくてシート角度74度、リアセンター400mm位のフレーム探してます。(やはりバッソバイパーなのか!気持ちよく加速するフレーム妄想!

参考なりそうなので。(ブログ主upすみません

http://ff-cycle.blog.jp/archives/1057761042.html

tukubamonさん

kino99様 勝手にリンクさせて頂きました。申し訳ありません。

貴殿のブログはヒット率が高いのと、ずいぶん前からちょくちょく拝見させていただいているので引用させて頂きました。

シートチューブの件、解説ありがとうございます。レギュレーション範囲内での角度とのこと納得しました。

チャリダーの写真では中野浩一氏のフレームは、先行車より明らかに立っていますね。

確かに最近のフレームだと80度以上というのも沢山あるようですが、美しくない。

まぁ、競技であれば結果が全てですから、美しいも美しくもないも関係ないでしょうが。

kino99さん

こんばんは Kinoの自転車日記の Kinoでございます

私のブログ解析でこちらからのアクセスが多かったので寄せて頂きました

フレームのジオメトリーの中のシートアングルに関る事で URLを貼って頂いた様なので その件に関してのみ触れさせて頂きます

まず中野浩一選手の世界戦に使用した自転車は、自転車競技規則に縛られた中で作られています シートアングルに関るサドルの位置は ハンガー中心からサドル先端が50mm以上後退している必要が有りそれを守る為にはシートアングルを余り立てる事は出来ません

それに反し競輪競走で使用する自転車はサドル位置の縛りが無い為 過去何度かシートが立ったフレームが流行っています

1977年前後に流行った時はそれでも77度程度だったかと思います その後、児玉フレームや藤野フレームと呼ばれる時代を経て 近年は菅原フレームと呼ばれる物が流行りました 極端な例として私の知人が90度と言うフレームに乗っていました

この著しい前乗りの自転車は競輪独特の、競りと言う行為が有り ハンドルに体重を掛けていないと競り負けると言う理由が大きいと思います 実際に先行選手よりマーク選手に前乗りが多いのもそんな理由でしょう

ただ競輪でも極端な前乗りは危険なので 昨年規則改正が有り、ハンガー中心よりサドル先端が前に出てはいけない様になりました その影響で多くの選手がフレームを作り替えています

普段お邪魔をさせて頂かないのに、いきなりの長文を失礼いたしました ご容赦下さいませ

クオリア44さん

色々と誤解が有る様なので、一応説明しておくと、be-all のチェーンリングはアルマイトの濃いレッドでチェーンはワインカラーなので、錆てる訳じゃ無くて、ちゃんとピカピカです。ブレーキラインはbb辺りまではフレーム内蔵でそこから緩やかに曲がってリヤキャリパーに繋がります。何処にもラインに無理が無いので、非常に軽く作動します。

アルミフレームでシンプルなので、超軽量です。私は重量を量るのに興味は無いのですが、他のおおよその重量が判断出来る車体と比べて、多分、8kg台の半ばです。BMWに使用してる可変ステムは、強度の高い7000系アルミを使用した高精度、高剛性の3Tのレーシンググレードの1流パーツです。可変ステムの中では例外的な製品なので、好奇心で導入しました。

フレームは、以前にも書いた様に、競技用の軽量フレームです。ただ、アルミディープリムが重いので、重量はソコソコ有りますが、ソレこそが狙いのひとつです。ロードバイクでのトレーニングとして、という意味あいです。重いホイールを固定ギアで効率的に駆動するのは、正確なスキルが必要になるからです。

ポジションは、前述のbe-all も含めて、ロードバイクのソレを再現する様に設定してます。狭義のピストバイクには全然関係有りません。自分の身体と仕様目的に合わせて仕様を決めてますが、狙い通りに機能してます。本来的に正しいあり方だと思ってます。

デザインに違和感が有る様に見えるのも、勿論、狙ってそうしてます。そう言うのが好きなんです。

また、所有車が沢山有るので、中には、変わったモノが有った方が退屈しないからです。

まあ、他人には理解し難いかもしれませんが、機能的には一切問題有りません。

工業製品を改造して本来の姿以外のモノに仕立てあげるのは、新しい価値観を創出するという非常に楽しい作業です。

チップインダブルボギーさん

skogenさんの研究熱心なのにはいつも敬服して見ています。

これを見て私の各部の骨の長さを測ってみたら(正確ではありませんが)、skogenさんより1cmほど短かかったです。

体形(私は肥満)や柔軟性(私は硬い)の違いを考慮する必要はあるものの、参考にさせていただきます。

走るペンギンさん

私は表は参考にする派ですね。ポジションを崩したくないので最低限フィットする可能性が高くて反応が悪く無い(はず)とか見た目が気持ちの悪いジオメトリには乗りたくないですから、性能と外見の両立したものを選ぶために意味があるわけです。

ただ表と言ってもカーボン全盛でパイプの太さがコロコロ変わって剛性や乗り味を調整してるものが多いですから、一般的な平面図+3Dモデルみたいな形のほうがありがたいです。やはり回線が重くなるのか実店舗に行け(笑)というのかあまり見かけませんが。

まあ別にシビアな要求しなければバランスの悪いフレームでもソコソコ走らせることは出来ますが、例えば私なら登っていて微妙なライン取り出来る腕もなし。考え方としては平地で左右の挙動で差が出る角度の立ったフレームで前傾強めのほうが好みということになります。まず使い方次第で取捨択一じゃないでしょうか。流石に機敏で安定していて剛性が高くて疲れなくて安いとか無理筋ですよね(笑)

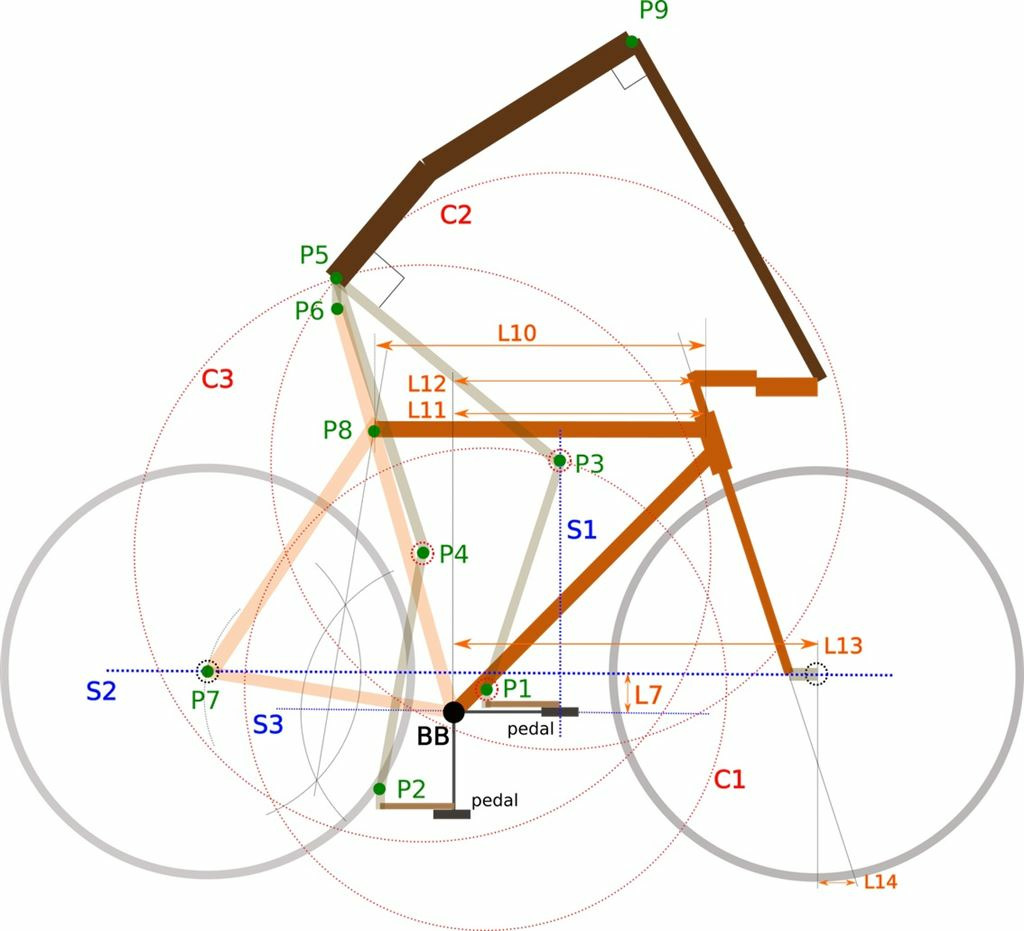

前三角とフォーク

次は上半身のフォームを決めて、前三角とフォークを取り付けます。

前三角の作図

このブラケット位置から後方に10cmの位置がステムの先端、さらに後ろに10cmの位置がフォークコラムの中心位置。これにヘッドチューブ角72度、オフセット50mmのフロントフォークを付けています。フロントフォークのジオメトリーによってトウクリアランス、ダウンチューブとタイヤの隙間、ホイールベースを調整できます。ここを理詰めで調整する方法は分かりません。

以上で作図されたフレームは次のようなジオメトリーになります。

L10=トップチューブ 534mm L11=リーチ(トップチューブ位置) 410mm L12=リーチ(ステム位置) 388mm L13フロントセンター 562mm ホイールベース 985mm L14=トレイル 46mm リーチはどこで測るか、ステムの高さで変わってしまうのかな?異なるフレームで相互比較するのは難しいかも。

以上で、とりあえず完成ですが、上半身のフォームが関係するので理詰めではブラケットポジションを決めることはできません。フォームでブラケット位置が変化する幅は数cmと大きく、uglyなステムなら対応できますが、操作しやすいハンドルを得るには、きれいな上半身の標準形を想定しておく必要があります。

作図でいろいろ分かったこともありますが、ちょっと頭でっかちになり過ぎてるので、実際に自転車に乗りながら、考察を深めようかと思います。

skogenさん

クオリア44さん

それは極論です。

基本にダイヤモンドフレームがあり、そのジオメトリーを見るとBBとサドル位置とハンドル位置が大まかに分かる。なので、ジオメトリーを見れば分かっている人は判断が付く。剛性とかもある程度推定できる。

もし標準から外れてしまった異型のフレームになると、乗れるかどうか事前に図面を引かないといけません。だからジオメトリーは無意味であり、不要である、というのは論理的に正しいですが、適応できる範囲がとても狭い。言い方を変えれば、一般的な知識として役に立たない。^^

あと、シートチューブ角85度のフレームについては、ハンドルの反応性に問題があり、落車を引こ起こす、という点は重要かと思います。やはり例外なんでしょうね。それにしても、いろんな自転車をお持ちなんですね。自転車愛は伝わってきます。私が知っているマニアな方とは守備範囲がだいぶ違いますが、いろんな自転車を所有しているのに不案内な者からは同じように見えてしまって、何となく趣向が分かるのが面白いです。

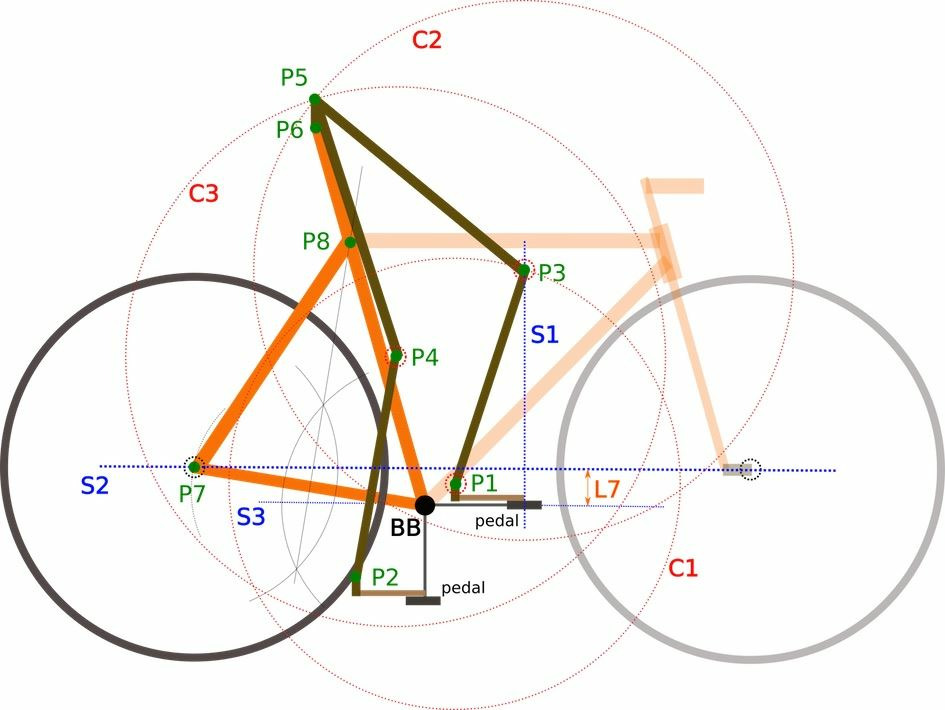

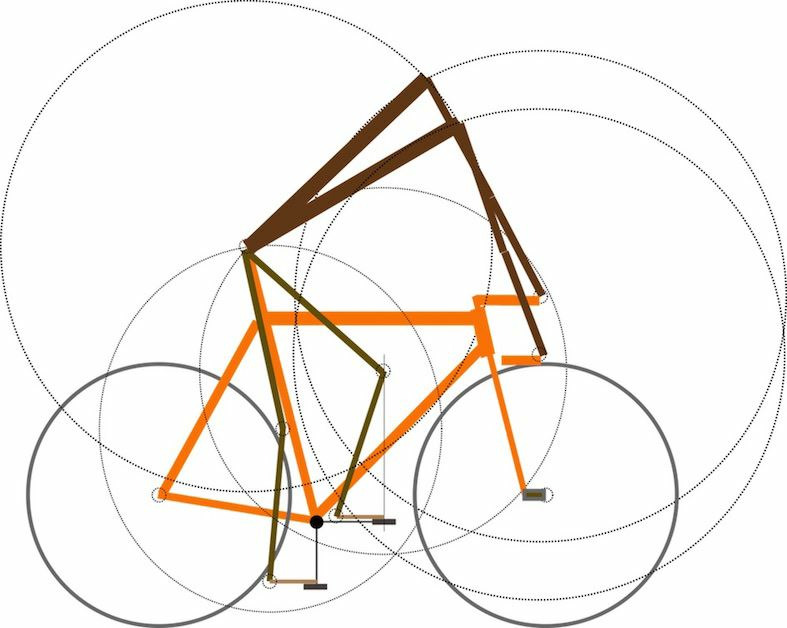

後ろ三角の作図

このスレのタイトル「ジオメトリーの考え方」について、いろいろと勉強になってます。情報になってるかちょっと微妙な流れもありますが。。。ここは踏み応えて(笑)、私が知りたかったフレームのジオメトリーの決め方について大まかな方針が立ちました。ジオメトリーの見方を身に付けるために、実際にフレームを作図しちゃおうというのが私の方針です。名付けて「skogen式フレーム設計法」です。^^

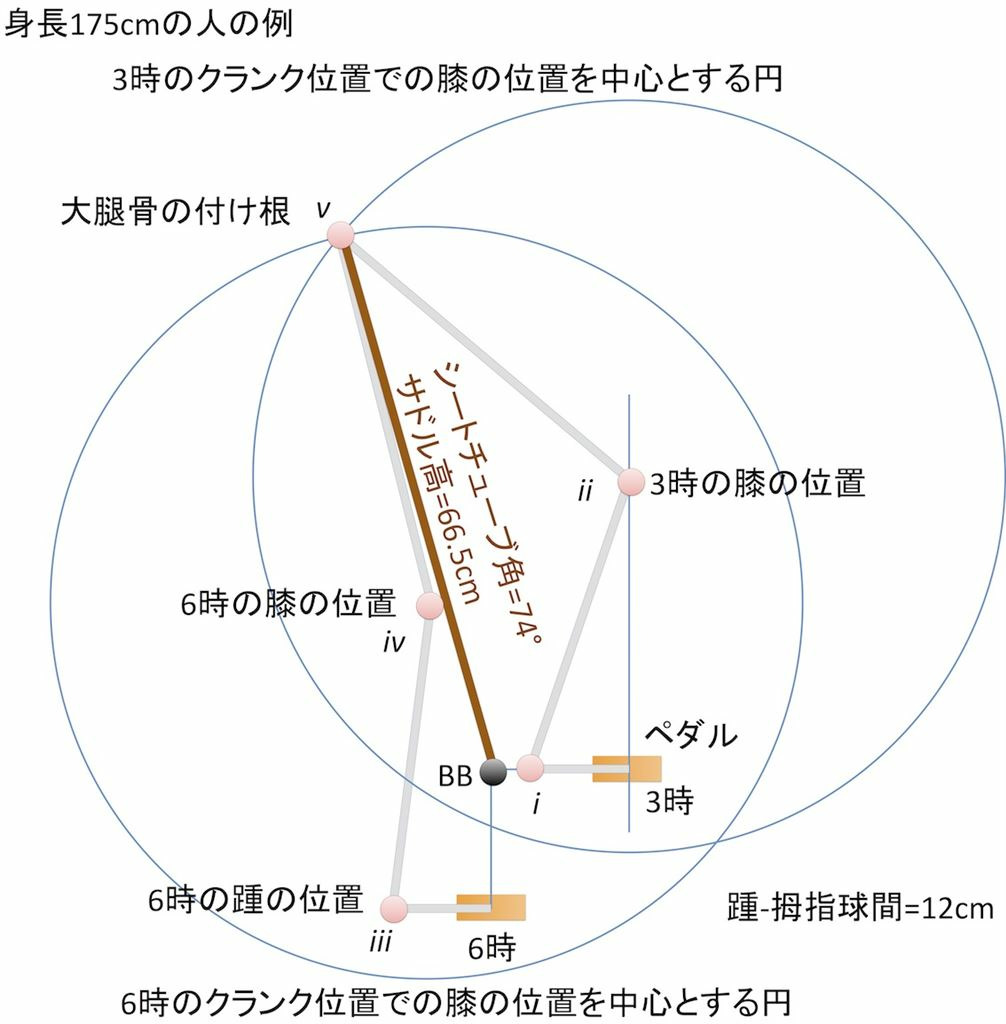

◎サドル位置の決定

◎後ろ三角の作図

作図例は身長170cmの標準値で、後ろ三角のジオメトリーは次のようになります。

・BB下がりの設計値 65mm

・シートチューブ角 74.2度、シートチューブ長 449mm

・サドル高 655mm

サドル位置は理詰めで決めることができましたが、美しい後ろ三角の描き方が最初は分らなかったです。つまり、シートステーの上端位置を決める条件が分からない。前三角やハンドル位置との関係で決めるのは、設計が複雑になるので第1段階としては避けたい。

さて、ダイヤモンドフレームはトラス構造なので、荷重のベクトルができるだけ三角形の重心に向いたほうが良い。シートステーやチェーンステーは細いが、左右2本で構成されるため1本だけのシートチューブと強度は近いはず。となると対象形トラスが良い形、つまり二等辺三角形にするのが正しい、と考えました。(構造計算をした訳じゃないので、多分に個人的な直感&美的感覚です)

また、3時のクランク位置での膝位置の決め方から分かるように、この設計は平地巡航でシッティングが中心の走り方を前提としてます。膝の位置を変えると、後ほどアップ予定の前三角の決め方から分かるように、上半身を含めたライディングフォームとブラケット位置が変わります。

以上、後ろ三角の作図方法でした。中学数学の問題と同じで、ほぼコンパスと定規で作図できます。^^;

机上の空論ではありますが、この手順を追ってから、市販車のロードバイクや競輪フレームの後ろ三角を見ると、その形の違いが良く分かるようになると思います。自分の自転車のあらも見えるようになるオマケ付きです(笑)。

ーーー以下、記号の意味(作図例での値 mm単位)ーーー

L1=大腿骨長(466)L2=脛骨長(390)L3=上腕骨長(345)L4=尺骨長(281)L5=くるぶしから拇指球までの水平距離(120)L6=足底から脛骨の下部までの高さ(30: 脛骨の下部はくるぶしの3cmぐらい下)L7=BB下がり(65)L8=チェーンステー長(405)L9=クランク長(170)

P1: 3時のクランクのくるぶしの位置 P2: 6時のクランクのくるぶしの位置 P3: 3時のクランクの膝の位置 P4: 6時のクランクの膝の位置 P5: 大腿骨の付け根の位置 P6: サドル位置の基準 P7: リアエンド P8: シートチューブの上端

C1: 3時のクランク位置で脛骨下端を中心、脛骨長を半径とする円 C2: 3時のクランク位置で膝を中心、大腿骨長を半径とする円 C3: 6時のクランク位置で膝を中心、大腿骨長を半径とする円

S1: 3時のクランクの拇指球位置を通る鉛直線 S2: ホイールベースの基準線 S3: BB基準線

ーー藤井の式(身長 y 単位cm) 男性について左右の平均値を使用

大腿骨長=(y-54.2)/2.49 脛骨長=(y--75.8)/2.42 上腕骨長=(y-73.1)/2.81 尺骨長=(y-80.9)/3.17

クオリア44さん

,、、、、

85度と極端に角度が立ったジオメトリーの車体は、それに対応した乗り方をすれば、誰でも100%、明確に最高速度が向上します。勿論、競輪に於いても同様で、昔も今も、規則で規制されてる訳じゃ有りません。

このスタイルの元祖とも言える児玉選手は、全盛期にはビッグタイトルを量産して、年間賞金王も獲りました。ほんの数年前までは現役でしたが、警察と検察のメンツの為に仕組まれた刑事事件で、殆ど冤罪の些細なトラブルで有罪になったのを苦にしての自殺で、現役のままこの世を去りました。

では、何故、追随者が少ないのかと言うと、競輪は単独走行での最高速度が勝敗を決める競技じゃなく、重層的なコミュニティのバランスの中で、協調しつつ、邪魔し合いつつ、駆け引きの中で、空気抵抗の負担を分散し合いながら展開するので、咄嗟のハンドルの反応性が大切になるのですが、このスタイルはソレに完璧に対応するのが難しく、落車の原因、誘因になり得るのを嫌う人が殆どだからです。

この児玉選手は、最初のうちは出身地の事情でこのコミュニティのしがらみが薄く、暗黙のルールを無視する新しい地平で、覚悟を持って競走してたので、こう言うスタイルが可能だった様です。

かなり小柄な体格の不利を覆す為と言う事情も有った様ですが、並外れた能力が有ったのも間違い無いでしょう。

あと、TTバイクは、DH バーで肘パッドに上半身を預けて走るのが基本姿勢ですが、トライアスロンバイクと同じ様に見えて別物だったり、ショートディスタンスではやっぱり殆ど同じだったり、事情が複雑でジオメトリーはモデル、目的によって大差が有り、でも確立された区別が有る訳でも無く、非常に分かり辛い状況です。

で、実は私は、このTT バイクのフレームの車体も持ってます。

結構グレードが高い完成車を海外通販で格安で入手して、一度も乗らないでロードバイクに仕立て直したのですが、このフレームではトップチューブ長とシートチューブ角は、便宜的に表記された数字は大して意味を持ちません。

フレームの一部である専用異形シートチューブ的なものにヤグラの前後位置の調整機構が有り、シートチューブ角とトップチューブ長が可変だからです。また、この機能はLook のロードバイクにも普通に装備されていて、カーボンフレームではトップチューブ長はジオメトリーの比較の指標にはならない事態のひとつの要素、証左です。私のケストレルはシートチューブレスなので、トライアスロン以外には使えないと思うのは、見識が足りません。

実は事前申請すれば、使えるのです。何年か前にFuji の車体を使用するプロチームが世界選手権のTTとかで使用して2位を獲得しています。その頃はFuji にTT バイクのラインナップが無かったので、同じ会社のケストレルを使ったのです。

さらに、TTバイクでは良くある仕様ですが、ストレートエンドなんですが、ディレイラーハンガーが無いスペアエンドが付いてきたので、中距離トラック競技のチームパーシュートとかにも使える仕様です。

ロードバイクとしての走行特性は、普通にロードバイクです。購入前に綿密シミュレーションをして、購入を決めて、大改造を実行しました。

見た目とか、ジオメトリー表では、真実が何にも分からない事例として、私のお買い物&通勤用シングル固定ギアの画像をアップしてみます。

殆どの人が、単にモノフレームのママチャリを無理矢理な改造をしただけと誤解するでしょうが、事情は複雑怪奇です。

元々はbe-all の内装8段変速のママチャリにしか見えないけれど、ママチャリとしたらば非常に高価な車体でした。正体は、ママチャリじゃ無くて本気のコミューターです。結構な値段で有名な通学用自転車のアルベルト2台分よりも高額でした。

最初は奥さんが子供をフレームの窪みに立たせて二人乗りとかして使い倒してましたが、何でか全然乗らなくなったので、私が段階的に改造しました。

ブレーキをローラーブレーキからキャリパーブレーキに、ホイールサイズを26インチのmtb規格から700cに、内装ギアを取り去って、135mmの特殊なシングルハブで固定ギアに、キャリアやマッドガード、カゴ、など全部取り払って、シートポスト、サドル、ステム、ハンドルを交換して、スポーツバイクのポジションに変更して、アルミのフレームも非常に上質なキャメルカラーの粉体塗装を全部削り落として、アルミ専用サフェーサーを吹いた後、ウレタン缶スプレーで全塗装。

で、この過程で判明したのですが、このモノフレームにしか見えないフレームは、実は内部に3本のアルミフレームが隠されており、それを覆う様に2ピースのカバーが溶接され、ガセットで補強され、ソレ自体もまた構造部材として機能すると言う4本のパイプの集合体と言う凝りまくった構造のアルミフレームなので、十分な剛性が有ります。高額なのも当然です。

また、ホイールサイズを変更したのですが、元々このフレームは明らかに700cにも対応する造りになってて、キャリパーブレーキも難なく付きますし、BBハイトが正常?になって、コーナーでのペダルの接地が無くなりました。

つまり、スポーティーなコミューターという本来の素性に戻す方向性での改造なので、何の問題も無いのです。フォークも元々オーバーサイズのアヘッドコラムです。

一度、盗まれましたが、郊外の道路の側溝で発見され、フレーム番号の登録を元に戻って来て、今も現役です。

本気で回しても何も問題無く走りますが、滅多にそう言う使い方はしません。パンク修理キットを積んで無いので、近所を徘徊するだけです。

でも、元の姿での思い出と共に、大改造したので愛着があります。

skogenさん

中野さんってシッティングでスパートを掛けてたんですね。ちょっと驚きでした。

実は、トラック競技だと腰を浮かせてスパートするからサドル位置、つまりシートチューブ角ってロード競技より自由度が高いよねぇって思ってました。なので、極端にシートチューブが立ったフレームもトラック競技では有り得るんだろうと。

一方で、競輪のサドルはとても重要で勝敗を左右するという話も聞いたことがあるので、違和感があったんです。もちろん、フレームのシートチューブ角が重要であることは、長い自転車競技の歴史が示している訳ですから、どうでも良い筈が無い。

シッティングでスパートを掛けるという話を知って、ガッテン^3

私はシッティングからお尻を持ち上げる時、あるいはその逆で車速が変わる感じがするんですよね。なので、ダンシングってなんか効率が悪い感じがして苦手です。体の重心位置の前後移動が大きいのが原因というのは分かってるんですが、サドルの少し上でお尻を浮かせるってできません。

シートチューブ角を立てると良いのかもなぁ。。。(あらぬ迷いが生じてしまった瞬間)

tukubamonさん

ピストやTTバイクは基本的に競技場内で使う事を想定してセットするでしょうから、ジオメトリーも当然平地向けになりますよね。

中澤氏と中野浩一氏のフレームについては下記のような記事があります。

http://www.nhk.or.jp/charida/legend/legend_02.html

限界までシートチューブを立てたと書いてあるのですが、こちらの実車ではそこまで立てていない様にも見えます。

http://blog.goo.ne.jp/kino55crazy55/e/060517ae083403910184ac4777e85b4a

まぁ、後ろ三角が崩れない限界のところなんでしょうでしょう。

コンピューターもない時代に手探りで作ったわけですから、やはり凄いというべきでしょうね。

シートチューブはロードは74度くらいで、ピストやTTは77度くらいとどこかで見たことがあります。

その意味では私のシングルは街乗り用です。74度ですから。

でも、ギヤ1枚で100km以上走るし、荒川CRでも土手に上がったり、都内の坂を走るのであまり前傾の強いポジションは辛い。普段使いなら仕方がないかな。と。

たしか、取手競輪場で毎年催しものがあったと思うんだけど、ピストも試乗できるのかな?

貧脚いわたさん

ディープさんありがとうございます。

トラックでは極端にヘッド角が寝ていると、そういう扱いづらさがあるのですね。昔からそういうフレームも作られているとなると、やはり状況次第ではメリットもあるのでしょうか。

リオ五輪のトラックでは、脇本・渡邉一成・中川誠一郎は全員BSではなくLOOKでしたよ。女子(塚越さくら)はサーベロでした。

チェーンステーの撓りは、シートステーとあわせて、乗り心地だけの問題ではないかと思います。長いほうが撓るので乗り心地がいい。

ホイールベースによる安定性との関係ですが、ハンガー下がりも絡んでくるでしょう。今時のハンガー下がり70mmなら、たとえチェーンステー長380mmでも、段差での安定性が気になるとは思えません。ロードは人間に比べて車体が圧倒的に軽いので、車体の動揺がどれくらい影響するかは人間の腕によるところが大きいと思います。

skogenさん

はい、ご指摘の通り平地で考えています。

作図してみましたが、登り傾斜5度(斜度8.7%)の勾配ですと、大腿骨の付け根は前方に14mm、上方に2mmぐらいずれます。私自身は意識して座り位置をずらすことは無いのですが、たぶん登りでは自然にずれているんだと思います。(作図上の差はわずかなので、図はアップしません)

知識として、登りでは前荷重にとか、座り位置を前にというのは知っていましたが、ジオメトリーから考えても自然に前座りになるんですね。面白い。

平地でも走り方によって前後にお尻の位置を動かして走る人が居ますが、上半身の前傾角とか、ペダルへのトルクの掛け方を意識して変えているんでしょうね。

foxsteelさん

基本的に完璧なジオメトリーというものはなく、一長一短になりますね。

例えばホイールベースです。レースでは機敏な操縦性が求められますし、列車の狭い隙間に入り込むためにも短いホイールベースがベストです。しかしホイールベースが短いと段差などで容易に前転しますから、安全志向の町乗りライダーには不向きでしょう。

またskogenさんの理論にはやや間違いがあります。例えば、クランクが3時の時に垂直方向に重力がかかるのは平地だけです。登り斜面でバイクが後に傾いた状態ではクランクが4時や5時の時に垂直方向に重力がかかります。

つまり平地で完璧なジオメトリとポジションだったとしても、登りでは間違ったジオメトリとポジションになっちゃうという事ですね。

skogenさん

私がこのスレで意図した事は「ジオメトリーの考え方」です。(タイトルそのまんま ^^;)

何を考えるかというと、ジオメトリーの項目の意味です。その効能はたぶん二つあります。

・ジオメトリーの意味が分かると、自転車を選ぶ時の参考になる

・ライディングフォームを決める際の基本方針が定まる

どちらも、私のように自転車歴が浅い者にとってはとても役に立つことです。

さてさて、シートチューブが立った自転車が出てきましたが、これは最初の作図で分かったことから次のように考えることができます。まず、サドル位置(シートチューブ角)を決めるために使った条件は次の二つです。(平面内の点を決めるのに必要十分な2条件)

・3時の位置で力のベクトルが鉛直下向きになる

・6時の位置で足が伸び切らない

シートチューブが立ったフレームは最初の条件が成立しません。つまり、力のベクトルが加わる点が3時の位置では無いことになります。3時とした理由は、重力に逆らって運動をすると考えたからです。もう一つは上半身の前傾角が45度であること、つまり、胴体と太腿が90度となることです。これは大腿骨に付いている筋肉の力を最大にするための条件。

という訳で、シートチューブが立った自転車は次のようなを条件とすることが分かります。

・重力への反力でペダリングしない自転車、つまり平地を疾走するTT/トライアスロンバイク

・ライディングフォームは強い前傾姿勢

最初の項目はやや分かりにくかもしれませんね。

坂道を登る時にペダルを下に押す力は重力の中で上に立ち上がる力の反力で生じます。この力を使って登ると人は少ない筋肉・筋力で登ることができます。リカンベントが登りに弱いのは重力が体重を引っ張る力をペダリングに使えないからです。TTバイクが登りに弱いのも同じ理由ですよね。

また、強い前傾姿勢になるのは空気抵抗を減らすため。前傾姿勢が強くなるので、ペダルを押す力のベクトルが最大になるのは4時とか5時の位置にするのが有利です(胴体との角度)。下死点で膝が伸び切らない、という条件は膝を痛めないために必要なのでそのままです。結果、シートチューブの角度の条件はその分、前に立ちます。

以上、シートチューブが立った自転車は、登坂を含む走り方を条件とするロードバイクには向いていないジオメトリーだろうと思います。トラック競技とかTTとかトライアスロンバイクとかでしょうか(詳しくないので間違ってるかも)。

作図が役に立ったかな。(しつこくじこまん ^^;)

後ろ三角の条件、力学的には長くても短くても同じだと思ってましたが、時間差と掛かり、という表現で意味が少し分かりました。

チェーンステーは加速される時には力が掛かりますが、チェーンの駆動力だけではたぶん変形しません。フレーム全体を歪ませるような力を加える時、つまり、上半身の力や重力を使って(体重を使って)加速するときにはチェーンステーは撓むと思います。ですので、そのような全身を使った加速を何度も繰り返すような乗り方だと、チェーンステーは短くないと違和感がある。

たぶん、どのような変形をするのかが大事。これは難しいのでパス。

この辺り、カーボンフレームですとその固さと撓みを上手く使っているフレームもあると聞いたことがありますが、これは乗らないと分からないでしょうね。

シートチューブ角85度の競輪ピストが理論的にスピードが出せるフレームなら、禁止されるか、シートチューブ角が立ったフレームの割合が高くなると思うんですが、テレビで放送されるG1レースを見ていても、そうはなっていません。

また、競輪は公営ギャンブルですから、道具で優劣が付いちゃうと、ギャンブルとして競技が成立しなくなります。なので道具の性能差は許されないはず。

競輪の場合、UCIトラック競技に使われているフレームは使えませんから、シート角が大事になる理由は、シートチューブとチェーンステーとシートステーが作る三角形が鉄フレームの場合は重要だからだと思います。シート角を立てすぎると、後ろ三角が構造的に弱くなりますよね。(興味がある人は「トラス構造」を調べて下さい)

私が試しているフレームと人体の作図も、基本的には構造的に綺麗な三角形の組み合わせになるよう調整してます。

以上、まずは歴史的に枯れたフレーム形状を選ぶべきで、そこから外すのは問題が生じる可能性がある、形状が異るフレームにはそれが向いている理由がある、という前提で例外として異型のフレームの話をした方が良いと思います。

もし、「シートチューブが真っ直ぐ立ったロードバイクってスピード出るんだって」と短絡思考されて、前傾姿勢を取らずにTTバイクで街中を走ったり(街中で極端な前傾姿勢は危険、前傾姿勢を取らないなら乗る意味なし)、TTバイクで山登りする人が出たりすると不幸ですよね。前荷重で乗車時のバランスも悪いでしょうから、普通の人には危険。

以上、やはり気になったので書き込みます。

クオリア44さん

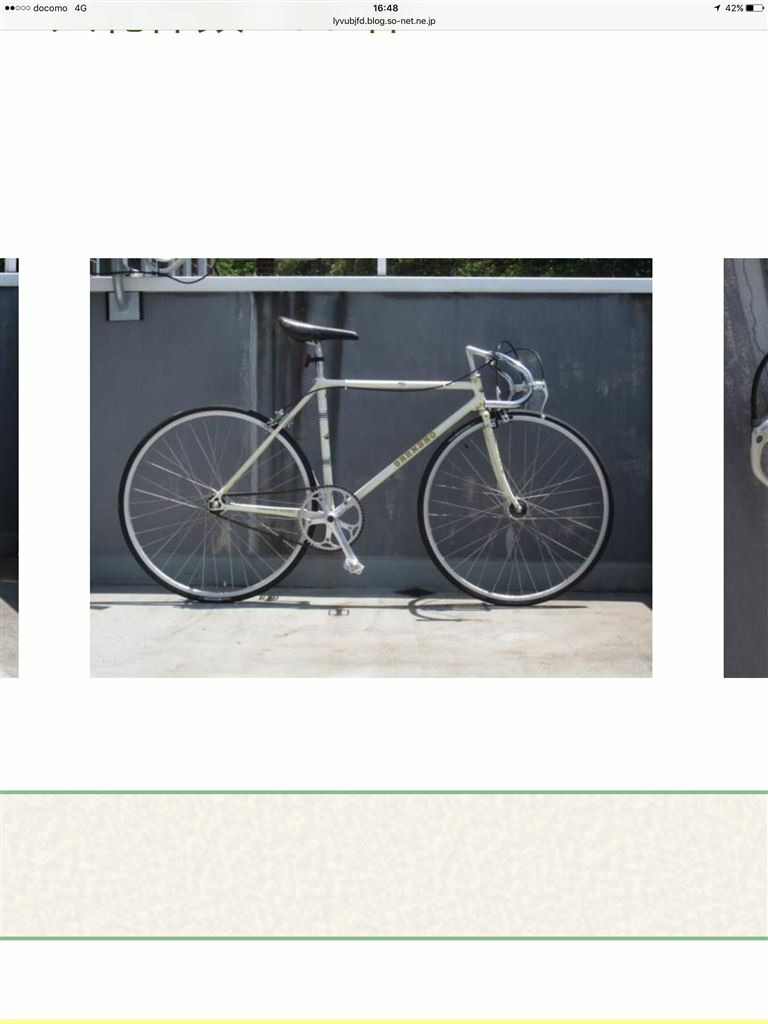

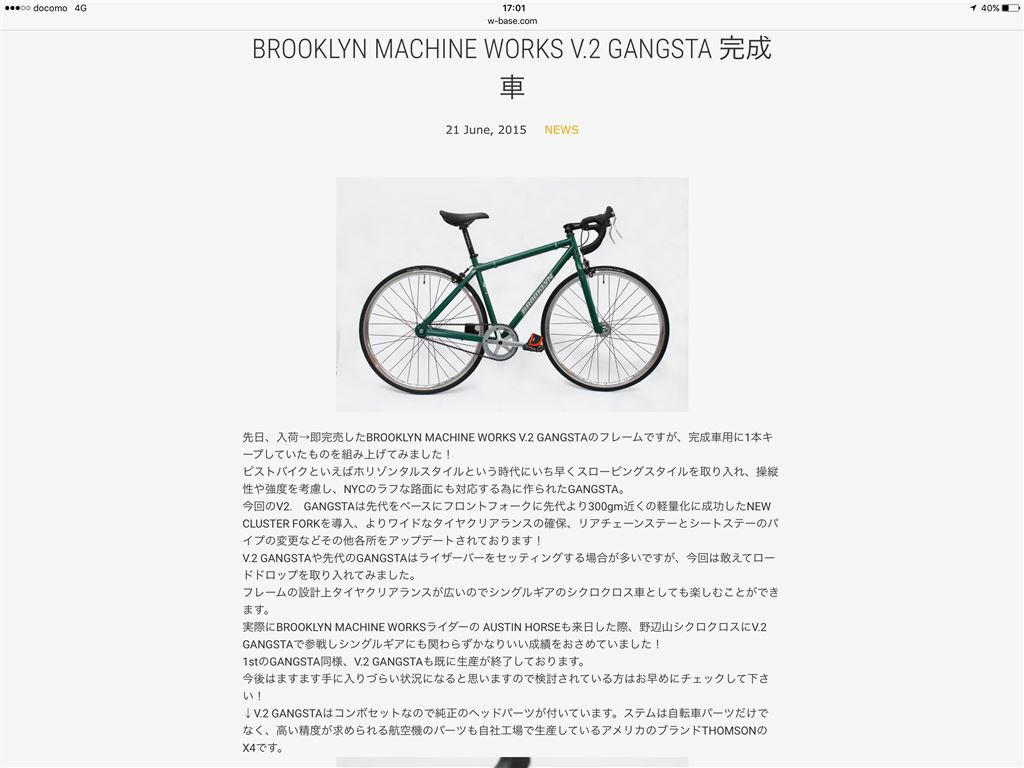

私の、ポジションセッティングが無理矢理に見えるシングル固定ギアの車体は、BMW、ブルクッリン マシン ワークス と言う、その名の通りにアメリカのブランドのフレームで、自社生産の頃はビックリする程に高価な製品でしたが、台湾生産に切り替わってリーズナブルな値段になったので、購入したものです。

見ての通りに、競輪とは全然関係無い製品で、今はジャンルが消滅した700cのBMXから由来したものですが、商品コンセプトとしては、ドロップハンドルを装着してシングルシクロクロスの競技にも、ショートライザーを付けて本職のメッセンジャーの人がストリートを駆け抜ける様にも使える仕様です。

で、こう言うアメリカの文化と密着したフレームは、大抵は2サイズしか用意され無くて、小さい方を選んでも大き目で、小柄な日本人が乗る時には、見た目は無理っぽい感じになるのは避けられません。が、本来のステージの街中の走行特性としては一切問題有りません。

コレは、日本の女性のシリアスに競技に取り組む人が、ロードバイク本体のジオメトリーの車体に乗る為に、ちょっと大き目のサイズのフレームを選んで、短く角度が深いステムでポジションを合わせて、何の問題も無く乗ってるのと同様の事情です。

そして、シングル固定ギアは、別に必ず競技を目指す必要は無いのです。

まあ、それでも実は、ジオメトリーは太いタイヤに対応する為にフォークが僅かに長めになってるけれど、ゼロオフセットの専用シートポストと2サイズ展開での汎用性を確保する為にシートチューブ角がちょっと寝てる以外には、特異な外観に反して、狭義のピストバイクに近い数値になってるので、非常に素直な操縦性で、加速の反応性も申し分有りません。薄肉大径の軽量で高剛性の高級チューブの構成ですし、単なる丸パイプに見えるフォークもちゃんとダブルバテッドです。

時々、他の人に試乗してもらうと、凄く良く走るので、皆さんビックリします。そもそも、自転車は、人と機械が融合して走るシステムなので、単に車体だけを見ても、正確な事は何も言えないのです。

乗る人の事情も多様であり、正解はひとつでなく、色々な方法論が成立します。

競輪に於いても、シートチューブ角が85度と言う特異なフレームが緻密な論理の積み上げで組まれる事があり、ちゃんとソレで結果を出す選手もいます。

視野を自ら狭めても、あまり良い事は無いのです。

https://keirin.jp/pc/dfw/portal/member/column/bk_number/2005/kodawari/kodawari_346.html

デダチャイ ピスタ コメンサル アシッド フォーカル44

他にもシングル固定ギアで、こんなのも持ってて、どれも「街乗りピストバイク」と言うべき車体ですが、この中では本来のピストバイクにジオメトリーが最も近いフォーカル44が、重いけれど、一番操縦性が素直です。

が、ソレとほぼ変わらない軽快な操縦性を示すのは、異形のフレームを強引に改造したコメンサル アシッドだったりします。

デダチャイ ピスタはフォークが寝てて、一見、曲がり難い様ですが、フェイントモーションとリーンインを連続して発動すれば、少ないバンク角でペダリングを続行しながらグイグイと曲がり、面白い操縦性です。まあ、この極意を使えば、どんな車体も意のままにコントロール出来ますけれど。

と言う様に、見ただけで判断するのは無理で、乗ってみないと車体特性は分からないのです。

並行運用する車体がたくさんあると、最初に走り出し時に前に乗った車体の特性を体が覚えてて、最初の300mくらいは違和感を感じる事もあったけれど、今はソレにも慣れて、走り出して数秒で違和感は消える様になりました。

skogenさん

ピストのジオメトリーのお話ありがとうございます。

フレームの性能を決める主要な要素は、材質、作成時の精度(溶接時の残留歪み応力とか)、そしてジオメトリーという感じのようですね。

上半身が作る形の標準を第二弾で作図してみました。身長170cm程度、今回は藤井の式で推定した四肢骨格サイズを使っています。ステムは10cm、ステム先端からブラケット位置まで10cmです。

これにヘッドチューブ角75度でオフセット50mmのフォークを取り付けてみました。トウクリアランスは8cmぐらいありますから、もう少しトップチューブを短く(フロントセンターを近く)できると思います。この例ではトップチューブ長は550mm、ホイールベースは980mmです。

また、後ろ三角をチェーンステーを長さ405mm、BB下がり60mmで付けてみました。

力を乗せる事ができる形、安定性(加速時とか風の中で走るとか)は、これまで走ってきた経験や見聞した知識から、上半身で決まるんだろうと想像しています。

まだラフスケッチですが、私なりの理詰めで作ったフレームのスケルトンです。そこそこ形になったかな。もう少し寸法の意味を考えてから、作図手順とジオメトリーサイズ入りの図を載せようかと思います。

貧脚いわたさん

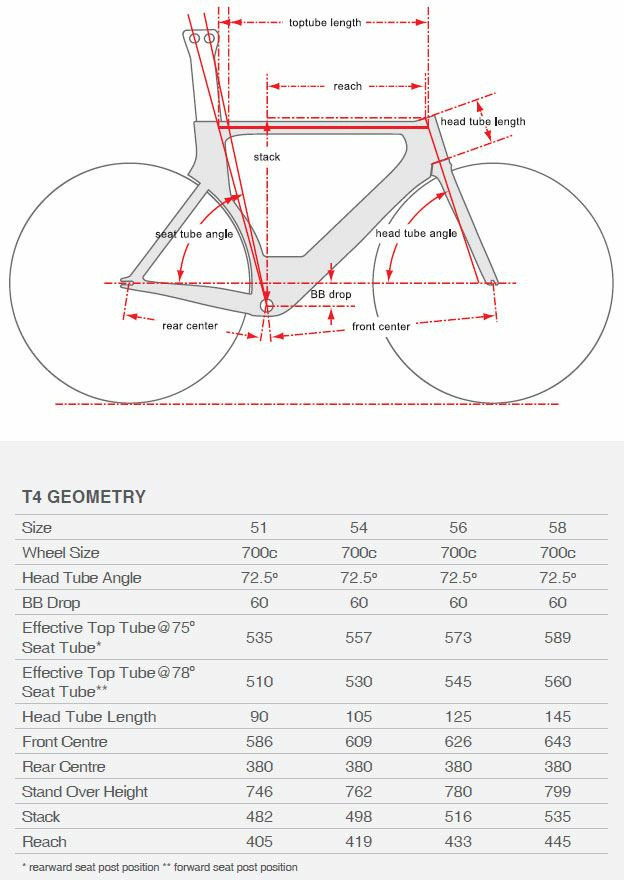

サーベロT4 サーベロT4のジオメトリ表

体験のない無駄話で恐縮ですが、トラックの話ということで…

ディープさんは、サーベロのフレームはどう思われますか? Mサイズでもヘッド角が72.5度と、トラックとしては異常に寝ています。でも世界選手権やオリンピックではよく見かけるフレームです。

トラックでは、予算のあるチームは堂々とチーム専用フレームを使っているので、吊るしに見えるフレームはおそらく本当に吊るしだろう、と私は睨んでいます。

ほかのメーカーはどうかというと、私の知るかぎり同類はARGON18くらいで、それ以外の各社は74度や74.5度です。競輪でヘッド角72.5度なんてありうるんでしょうか。また、これだけヘッド角を寝かせると、なにかすごいメリットがあるんでしょうか。

僕はフレームはひと目みて直感で判断します。じゃあどこを見ているかというと写真1の場所です。

まずリアタイヤとシートチューブの間、ハンドル下とフロントタイヤの間、ハンガ下がり、チェーンスティ長さ、フロントフォークオフセット。フレームをオーダーする時に指定する部分です。

僕は競輪ピストから自転車乗り始めましたが、競輪ピストはハンドルの下ハン握ると手がフロントタイヤより下になります。僕の乗っていたピストは常にタイヤより下、師匠のも同じ。2枚目に競輪の発走写真をアップします。並んでいる自転車のハンドルとフロントタイヤの位置関係をよく見てください。ハンドルが高い人でもほぼフロントタイヤと下ハンが重なるくらいの位置です。

次にリアタイヤとシートチューブの間が10~20mm以内、30mmもあると違和感でまくります。

何の違和感かというと、もがいた時の時間差、かからない違和感です。

3枚目にNJS以外のピストの写真をアップします。このピストはなんか違和感ありますね。

4枚目はクオリアさんのピスト、これはとても乗れたものではないです。

車体検査不合格でバンク走行もさせてもらえません、非常に危険なピスト。

ジオメトリーは重要ですがジオメトリが同じでも走る自転車と走らない自転車があります。

ブログで選手の方が書いている説明がわかりやすいので転載します。

**出典元************************************

http://ameblo.jp/rave-slave/entry-115331

52348.html

安いから悪い、高いから良い、、ってわけではなく、選手個人の身体、戦法、脚質などで全然違うフレームを使います。よく選手が「このフレームは感じがいい」のようなコメントをしますが、フレームのフィーリングをかなり重要視します。

寸法や使用パイプなど、全く同じフレームを注文しても、制作時の気温や湿度、パイプの品質差、ビルダーの心身状態、溶接の仕方など、各種要因によりフレームの当たり・外れが発生します。

外れフレームだと、乗った感触やスピードのノリが悪く、競走には使用しません。(練習用にしたり、お蔵入り(物置に入れる)になったり・・・、フレーム代金がパーです。)乗った感触、タイム、スピードなど、自分のフィーリングに合致したものが当たりフレームとなり、セッティング⇔乗車⇔モガキをして、競走に使用します。練習と競走とでは感触が違うので、微調整は競走で使わないとどうにも分からないですね。・・・・・が、話は長くなりますが、この当たりフレームも、落車による損傷、自分の身体や脚質の変化、使用劣化などにより、長く保ちません。

特に落車でフレームを壊してしまうのが、心身共に一番痛いです。苦労して苦労して創り上げた競走用フレームが無いときの心境は・・・。またビルダーに注文を入れて、今か今かと新しいフレームが届くのを待ち、組立て、試行錯誤・・・。当たりが来ればいいが、外れが来ると・・・・・・ご察し下さい。

***********************************

自転車って本当にデリケートで少しのセッティングの違いでも走りにくくなったり走りやすくなったりします。一番大事なことは完璧に整備した自転車の動きとはどんなものかを経験し知ることです。悪例を知るのも大事ですが、世の中の自転車の99%は悪例なので、それは誰でも身近に知っていると思います。そして最後はセンスが大事。

悪い自転車ばっかり乗ってるとセンスが悪くなります。僕が小学校の時に師匠にもらったピストは3場所連続優勝でオールスター競輪で走った自転車でした。このフレームで走って言い訳できないとサイズ大きかったけど整備と街道練習修行積みました。(もうピスト乗るの難しくて、こけて血だらけ、ほんと修行でした)

いい自転車に乗って、この形なんか変??と直感でひらめくセンスを身につけてね。

skogenさん

そうなんですよ、クランク長が変わるとサドル位置が変わってしまう、という当たり前のことに作図して気付きました。

つまり、拇指球の位置が変わると、例えばクランク長が変わったり、ペダルやシューズの底の厚みが変わるとサドル位置は自動的にずれます。クランク長を短くすると大腿骨の付け根の位置は「左上」、つまり「ハンドルが遠くなる方」に動きます。(クランクが小さくなる分、サドルがBBに近くなる訳では無く、その逆)

作図しなかった上死点の膝の位置も変化するので、拇指球の位置が変わるとペダリングはだいぶ変わってしまいます。

ペダルの軌跡を決めるクランク長が身長や股下の長さ、あるいは足のサイズに比例していないのか不思議に思ってました。そこを大きく変えるとフロントホイール周りの設計が変わってしまうというのは、理由として有りそうです。

実は、先のスレの話から、後ろ三角には不動の基本形があって、そちらが決まったら前三角、そしてフロントと思ってました。実際はそんな単純じゃ無くて、フロント形状の調整幅は狭く、それに合うように後ろ三角を調整しているのかも知れませんね。

あと、四肢骨格から身長を推定する式でメジャーなのは「藤井の式」で、脛骨がもう少し長くなります。そちらで計算した値で作図し直すと角度は同じで、大腿骨の付け根の位置は高くなります。

貧脚いわたさん

「現実の自転車で小さいサイズのフレームのシートチューブ角を立てるのは、別の理由があると想像されます」というのは、かなり複雑な理由だろうとは思うのですが、私は、クランク長が大きく影響しているのではないかと想像します。

150mmのクランクを1年ほど使ったことがあります。170mmと同じポジションで乗ると、サドルが前すぎ、それでいてハンドルが遠く感じました。だからクランクが長いほど、前に出たサドル・遠いハンドルが自然に感じられる、と思います。

シマノのクランクが今の地位を得る前は、ロード用クランクはだいたい170mmが下限でした。身長160cmでも、170mmクランクを使わざるをえませんでした。すると、骨格から想定されるよりも、サドルは前に出て(=シート角が立つ)、ハンドルは遠くなるわけです。ハンドルが遠いと、「フロントセンターを長くできる」というメリットがあります。700CのXS以下のサイズでは、フロントセンターとヘッド角が大きな制約となるので、ここを緩和できます。逆に、こういう事情があるので、160mmや155mmのクランクは普及していないのかもしれません。

skogenさん

トレイルの理論は難しいですね。私は苦手ですが、そのうち直感的な説明にチャレンジしようと思ってます。

さて、上の考察で、腕の長さ≒身長と書いていますが、腕の長さは使ってません。第二弾以降で使うかも。

長々と説明していますが、要は「サドルポジションは1点に決まる」ということ。iii)iv)でサドル高を決めて、i)ii)で前後位置を決める、という手順はあり得ますが、走りながら自分の感覚で決めた方が良いと思います。その際の基本位置としては使えます。

クオリア44さん

http://tsss.co.jp/web/?p=3118

この記事は、メーカーの公式の記事ですが、(注)1、とフォークオフセットのところを特に注意して読んでみて下さい。プロ級の、探究心が評価されてるらしい人でさえ、ジオメトリーの理論なんて諸条件でひっくり返ると公言してます。

因みに、その要因とされてる、ハンドル操作の仕方(癖)、と言うのがフェイントモーションの事でしょうね。なので、知識先行で性急に結論を出しても、あまり意味は無いのです。

skogenさん ジオメトリーの考え方

別スレで勉強させてもらったフレームのジオメトリーに関する考え方について、ちょっと整理して、考察を深めてみようかと思います。

サドル位置の決め方とか、ハンドル位置を考えるのにトップチューブで考えるのかリーチで考えるのかとか、ホット過ぎてやや香ばしい議論に発展しました。

自転車を勉強中の私としては、ジオメトリーについてはまだ消化不良で、勉強するのに(理屈を捏ねるのに)この手の話題は好材料です。

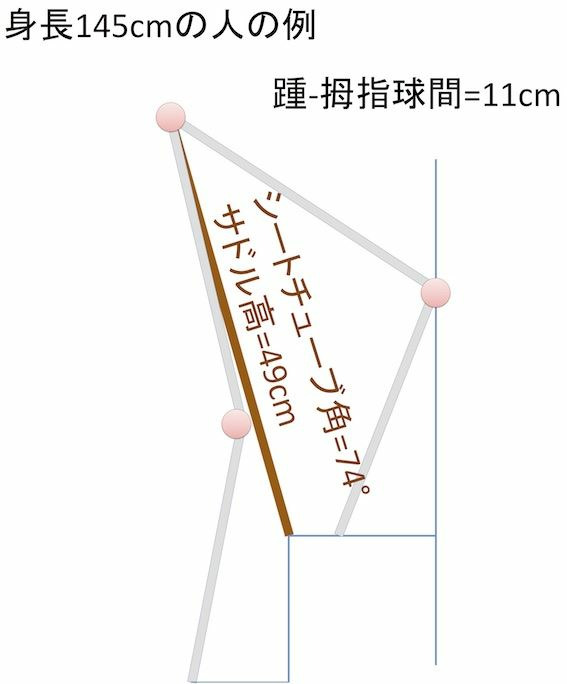

サドル位置の決まり方1 サドル位置の決まり方2

まず、第一弾としてサドル位置がどのように決まるか。

「工藤の式」を使います。

・身長=大腿骨長×2.5+56

および

・身長=脛骨長×3.3+47

これから

・大腿骨長=(身長-56)/2.5

・脛骨長=(身長-47)/3.3

・座高=身長-大腿骨長-脛骨長=(身長-123)/3.37

また、腕の長さ≒身長

実際にいくつかの身長で計算すると、次のようになります。(cm単位)

身長 大腿骨長 脛骨長 座高

140 33.6 28.2 78.2

145 35.6 29.7 79.7

150 37.6 31.2 81.2

155 39.6 32.7 82.7

160 41.6 34.2 84.2

165 43.6 35.8 85.6

170 45.6 37.3 87.1

175 47.6 38.8 88.6

180 49.6 40.3 90.1

185 51.6 41.8 91.6

190 53.6 43.3 93.1

#身長が高い人は膝下が長い、という俗説(?)がありますが、大腿骨の方が身長依存性が大きいですね。

さて、数学的に解くのは面倒ですし、説明が分かり難くなるので、作図でやってみます。

以下、簡単化のためにペダルは常に水平、くるぶしの高さやペダルの厚さを無視しています。(つまり、身長175cmの作図例は身長170cmぐらいに相当します)

まず、図に示すように、

i) クランクが3時の踵の位置を決める。

ii) 拇指球の鉛直線上で、脛骨長となる点が膝位置となる。

次に、

iii) クランクが6時の位置の踵の位置を決める。

iv) 6時の位置での膝の曲がり角から膝の位置が決まる。

最後に、

v) 3時と6時の膝の位置を中心として、大腿骨長を半径とする円を描くと、その交点から大腿骨の付け根の位置、つまりサドル位置が決まる。

9時、12時の位置では、i)やiii)に相当する条件が存在しないので、逆に腰の位置と踵の位置から膝の位置が最後に決まります。

※この作図から、クランク長を決める重要な要素は靴のサイズ、より正確には踵から拇指球までの長さである事が分かります。

このように大腿骨の付け根の位置は一点に決まることが分かりますが、その一点と坐骨の真ん中(サドルとお尻の接点)は腰骨の倒し方で前後にずれますから、現実のサドル位置は上半身を含めたライディングフォームでで少し変わることになります。

また、身長145cmのシートチューブ角が175cmの場合とほぼ同じになることから、現実の自転車で小さいサイズのフレームのシートチューブ角を立てるのは、別の理由があると想像されます(たぶんハンドル位置)。

なお、シートチューブの延長上にサドルの中心が来なくても、サドルの前後位置で調整可能ですが、力学的にはサドルの中心がシートポストの位置と一致していたほうが有利です。ずれていると、シートポストやシートチューブにサドルの固定点を回転の中心とするトルクが掛かり、フレームが変形します。

以上、素人考えでやってみましたが、現実のフレーム、ポジションに近い値になってるでしょ。じこまん ^^;

という訳で第一弾終わり。上半身は難しそうなので、第二弾の予定は未定。

この手の作図って久しぶりで、中学生に戻った気分で楽しめました。

16fumiさん

保存場所も重要なんですね。うちの家は、古い木造にも関わらず風通しが悪いのでなかなか難しいです。

隣の納屋に自転車を置いてるんですけど、出入りの時しか空気が動かないので、湿っぽくて去年の梅雨時には革靴をカビさせてしまいました。

開けっ広げておくのも防犯上厳しそうなんで、自宅のどこかで探してみます。

フレームを吊るす 常に自転車が目につく場所にあるのはなんか良いですね

目につく場所になくても最近は頭の中は自転車の事ばかりですけどf(^_^)

※またまた関係無い話ですが、本日。新しいフレームで走ってきました。初めてのアルミフレーム、自分が思っていたより衝撃がありちょっとビックリしてます。このフレームを乗り込んだあと、保管していたクロモリで再び走ったらまた違う感想がありそうな予感です

僕は自転車整備に556使う人は3流と判断しています。556は素材を傷めつけるので使わない方がいいです。実験してみればわかりますが556をチェーンに吹き付けまくって放っておいてみてください、サビてきます。ミシン油はサビません。まあ使いたい人はどうぞ。3流の整備スキルの低い自転車屋がよくブレーキに556を吹き付けて、その場しのぎのごまかし整備をしています。

僕はそういう3流ごまかし整備はしません。自転車真剣整備に556はいりません。

本題に戻ります。

僕の保管のやり方

1.フレームをボロできれいに掃除。汗、汚れ、水分などをふき取る。

2.ねじ部分、固着が起こる場所にグリスを薄く塗る、BB、シートチューブとヘッドチューブの指が届く範囲。

3.油やグリスというものは、全部ゴミを付着させ、自転車組む時はきれいにふき取らなければならないので基本ないのが一番いいです。だから、必要最小限の場所にできるだけ少量使うだけです。

4.風通しのいい場所に吊って保管

★フレームを吊ってサビない場所の見つけ方☆

濡れタオルを干して乾く場所ならどこでもいいです。タオルを濡らして干して実験してみてください。サビというのは鉄が酸化することですが、その酸素は空気中の水に含まれるものが結合して出来ます。だから空気が流れて水が鉄と付着しなければ起こりません。タオルが乾く場所なら大丈夫。ただし壁が結露するような場所はダメ。水蒸気が水にならない温度変化の少ない空中に吊るのがベストです。

オイル、化学物質、袋などはすべて無駄。

余計なものを塗ると組むときに全部ふき取らないとダメなので大変、部屋に臭いはするし、部屋の空気は汚れるし、お金もかかります。袋で包むのも窒素入れて完全密封ならともかく、普通のやり方なら空気中の水蒸気を逆に閉じ込めデメリットの方が多い。洗濯物を袋に入れて乾かすようなものです。

空気が動く場所なら濡れタオルは乾きます。フレームも干しておけば乾いてサビません。

それより最初に汚れをきれいにふきとることが大事。

自転車整備はボロでふくことから始まる!

衣服でも汚れを残したまま保管するとシミになり使えなくなります。保管する前の汚れを取り除く作業の丁寧さが何年後かに姿を現し出てきます。

僕は自転車もフレームもタイヤも吊して保管しています。地球の引力の影響を抑え、空気の流れる湿度の低い場所が自転車にも部品にもやさしく、美容と健康にいいです。

自転車も人も、いつまでも美しく健康を維持しましょう。

skogenさん

圧縮袋、真空、酸素でひらめきました!

使い捨てカイロを一緒に入れておく。

カイロに混ぜ込まれている塩類なんかが悪さするかもしれませんし、温度が上がるのでご注意を。気密にならない程度にアルミホイルでカイロを包んでおくとかやった方が良いかもしれません。そこまでやる人は居ないとは思いますが。。。^^;

クオリア44さん

CRC-556 には、殆ど防錆効果が無いのは有名です。

一番一般的な方法は、ワコーズの業務用ラスペネをあらゆる穴からたっぷりと吹き込んでおく事です。

一般的用はホームセンターにも有りますが、業務用は無い場合が多いです。

ロードバイクを扱う自転車なら、扱うところは結構有ります。

http://www.wako-chemical.co.jp/products/recommendation/RP-C.html

16fumiさん

皆さんコメントありがとうございます。防錆剤として使えそうなスプレーを探してみたのですが556は、自転車整備を始めた頃から処分してしまい見当たりませんでした。ちょうど釣りのリールメンテ用スプレーがあったので、代用しました。

ところで、スプレーの吹き付け方ですがシートチューブとヘッドチューブはともかく、他のチューブにはどうやって?と思ったんですけど以前から、何の為に開いているか分からなかったエンド周りの小穴。ここから吹くんですねいや、それが本来の用途かは知りませんけどチェーンステー、シートステーはリアエンドの小穴から、トップチューブはシートクランプ下のスリットからダウンチューブはBB下のケーブルガイド取付穴から吹けました。

フォークもフロントエンドの小穴から上手くできてるもんです(何故に上から目線剥き出しになってる部分にはアドバイスされたとおりグリスを薄く塗っておきました。全く需要も興味も無いかと思いますが、せっかくフレームにバラしたので重量も計ってみました。

フレーム(碗.クランプ付)2190g フォーク 1255g なかなかの好記録でした。

鶏 泰造さん

サビの進行を止めるだけで良いのなら、これ塗っときましょう。

http://www.holts.co.jp/b1/MH116_ab.html

ネジ山部分はワイヤーブラシでサビを落としてから塗ると良いです。フレームを使いたくなったら、ハンガーワンタップを通せば普通に使えます。

skogenさん

アマゾンで防錆紙とか防錆剤で検索するといろいろ出てくるんですね。油紙も防錆紙のキーワードで引っかかりました。鉄の自転車は室内保管で特に錆はきてないんですが、自転車のアルミパーツ(キックスタンド)で少し白サビが付いているものがあります。

アルミの白サビを止めるのはなかなか難しいですが、ものは試しでチェーンを拭いて黒くなったボロ布で磨いたら、アルミの白サビの進行が止まってます。いま4ヶ月ぐらい経過したところ。

本当に効果がありそうなら、酸化還元電位とかで説明してみようかと思ってます(いちおう事前に考えたんですが、理屈では効果なしでした)。

tukubamonさん

昭和の時代は油紙というものがあって、金属の小物は包んでおくと錆びませんでした。

ハサミなんか歯の部分だけ包んでおいてましたよ。昔のハサミはすぐ錆びたので。

Amazonで見たらまだ売っているんですね。日本人の知恵。

さておき、フレームは包んでおくといわけにも行かないでしょうから、skogenさんの方法で。

塗装部分は大丈夫でしょうけど、無垢の部分はグリスなどを塗って空気を遮断した方が良いでしょう。

パイプの中は防錆剤のスプレーくらいしかできないでしょうけど、放っておくよりは良いと思います。

skogenさん

鉄は錆びるもんです。清浄な鉄表面は湿気があるとすぐ錆びちゃいます。放置していると錆が進行するので、酸素を遮断するためにグリスを塗っておくと良いです。

心配なら防錆剤(AZの防錆オイルがアマゾンで売ってます)を塗ると良いかもしれません。塗装面に傷があると、そこから錆びます。やはりグリスを塗っておくと良いでしょう。タッチアップペンで下地塗り用で防錆剤入りのものがあるので、錆びているところに塗っておくと初期段階だったら進行が止まります。

kure 5-56があれば全体にさっと吹き付けるという手もあります。5-56は浸透性があり、防錆剤が入っているので、こういう目的(単純な表面の保護)には使えます。

あとは、新聞紙でパイプを巻いて、穴にも新聞紙を詰めて、保管する。湿度を吸ってくれて、油分もわずかにあるので新聞紙が良いと思います。

湿気があるところに保管するなら、ビニール袋に入れて乾燥剤を入れておく。さらに心配なら防錆紙で巻いちゃう。

16fumiさん 鉄フレームの保管について

道場長ならびに自転車道場の皆様、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

早速ですが、正月中に新たに手に入れたロードフレームにコンポを移し替えました。恥ずかしながら10時間もかかり終わった頃にはヘトヘトになる始末でした。今まで使っていたフレーム(14スリッカー)は完成車で購入したものですが、下手な横好きがこうじてフレームとヘッドパーツのみを残し弄くりまわし原形を留めていませんが

初めて買った一台と言う事で、それなりに愛着もあり下手くそな整備と実走の実験台にもなってくれた愛すべき一台でした。感謝と労いの気持ちをこめて、また走り出す日まで保管したいのですが質問があります。

恥ずかしい話ですけど、手入れが悪く錆びさせてしまった箇所があります。具体的にはBBスレッドの縁と内部の一部とヘッドパーツの上碗周りとフロントエンドの一部 雨天時には乗ってないので汗が原因だと思います…

聞きたいのは、この錆をどうしたら良いのかと言う事と、具体的な皆さんの保管方法(環境)です。

グリスが着いていた部分は脱脂しましたが、そのままで良いのかも分かりません。よろしくお願いします

Jack of Coffeeさん

skogenさんこんにちは。コーヒーの木酢液とかは聞いたこと無いですね。(^_^;)

コーヒーの焙煎は、朝煎りほど酸味が強く、深煎りほど苦味が強くなります。また、同じ焙煎度でも焙煎時間によっても味が変化します。同じ焙煎度、同じ焙煎時間でも、途中の火加減が違えば味に影響を与えます。『極める』という領域にたどり着くには膨大な試行錯誤が必要で、コツコツ経験を積み重ねるしかない点や、一発勝負で決めないと駄目な点(自転車も場所によってはありますよね)などが似てるかなと思っています。(私はまだまだそんな領域ではないですけど(^_^;))

気楽に焼いて一期一会の味を楽しむ(毎回同じ味に焼くのも難しいです)のが、自家焙煎の楽しみ方の一つなので、次は生豆をハンドピックして試してみて下さい(^_^)

市販の焼き豆はただでさえ味が抜けやすいと言われる『熱風式焙煎機』で焼かれるのが普通なので、追加で焼いても味は出ないと思われます。煙は多少出ます。奥さん巻き込んで夫婦の会話を増やすのも良いと思いますよ。(余計なお世話ですね(汗))

チャレンジ頂いて嬉しいです。ありがとうございました。

skogenさん

という訳で、ごま煎り器を買いました。800円でロマンを求めます。^^

生豆を準備できなかったので、取り敢えず、ロースト済みの豆を煎ってみます(ほうじ茶の煎り直しみたいな感じ)。煙が出て、ちょっと慌てて、そこで止めます。深煎り豆なので、色はそんなには変わらず。

うーん、あんまり変わらないようだけど、なんかダメっぽい。煎る前のものと比べて、味が抜けちゃってます。

次に、もらいもののイノダコーヒのコロンビアエメラルドの挽き豆を煎ってみます。やはり、フワッと煙が出たところで慌てて煎るのを止めます。色がわずかに深くなった程度。

これは歴然。酸味が見事に抜けました。せっかくのコロンビアが(涙)。。。それにしても、こんなに変わっちゃうものなんだ。こりゃ焙煎って難しいんじゃなかろうか。いやいや、コーヒー豆の煎り直しはマイナス効果しか無いってことが分かっただけかな。

昔、豆を割って渋皮を手で剥がしたり、微粒子を除去するフィルタを通してみたり、いろいろ遊びました。フィルタを通したコーヒーは透明になって、コーヒー風味のお湯になっちゃいます。で、変なことやっても、あまり良いことは無かったので、普通に飲むのが一番と考えてました。

でも、焙煎は確かに、自転車の回転部分の調整みたいな、コーヒーの本質なのかも知れませんね。

待てよ、あのフワッと出た煙に美味しさが詰まってる?という事は、コーヒー木酢液なんか作って、1滴加えると味を調整できるんじゃ無かろうか?なんて怪しいことを考えながら、自転車との共通点、役に立つ知識は無いか探りましたが、何も思い当たりませんでした。^^;